╨Р.╨б. ╨Ш╤А╤О╤В╨╕╨╜ (╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨░) ╨б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╤Б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╨▓ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╣ ╨Ю╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л

╨г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤Г╨╗╤М╤В╤Г╤А╤Л ╨Ь╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨░╤П ╨Р╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤П ╤А╨░╨║╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨╜╨░╤Г╨║ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕

╨з╨░╤Б╤В╤М II╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│

┬й╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б, 2016

┬й╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤В╨╕╨▓ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨▓, 2016

┬й ╨б╨Я╨▒╨У╨г╨Я╨в╨Ф, 2016

╨Э╨░╤З╨░╨╗╨╛ 40-╤Е ╨│╨│. ╨┐╤А╨╛╤И╨╗╨╛╨│╨╛ ╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╕╤П ╨╛╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╤Г╤Б╨╕╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤А╨╛╨╗╨╕ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤В╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨░, ╨┐╤А╨╡╨╢╨┤╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╤В╨╡╤А╤А╨╕╤В╨╛╤А╨╕╨╣ ╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╕ ╨Р╤А╤Е╨░╨╜╨│╨╡╨╗╤М╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╛╨▒╨╗╨░╤Б╤В╨╡╨╣, ╨▓ ╤Н╨║╨╛╨╜╨╛╨╝╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ ╤Б╤В╤А╨░╨╜╤Л. ╨а╨╡╨╖╤Г╨╗╤М╤В╨░╤В╨╛╨╝ ╨╛╨▒╤И╨╕╤А╨╜╤Л╤Е ╨│╨╡╨╛╨╗╨╛╨│╨╛╤А╨░╨╖╨▓╨╡╨┤╨╛╤З╨╜╤Л╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В, ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╡ 20-╤Е тАУ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╡ 30-╤Е ╨│╨│. ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨╛╤В╨║╤А╤Л╤В╨╕╨╡ ╨▒╨╛╨│╨░╤В╨╡╨╣╤И╨╕╤Е ╨╝╨╡╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨░╨┐╨░╤В╨╕╤В╨░, ╨╜╨╡╤Д╨╡╨╗╨╕╨╜╨░, ╨║╨╕╨░╨╜╨╕╤В╨░, ╨╝╨╡╨┤╨╜╨╛-╨╜╨╕╨║╨╡╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣ ╤А╤Г╨┤╤Л, ╤Б╨╗╤О╨┤╤Л ╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╨┐╨╛╨╗╨╡╨╖╨╜╤Л╤Е ╨╕╤Б╨║╨╛╨┐╨░╨╡╨╝╤Л╤Е. ╨Э╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨▓╨░╨╢╨╜╤Л╨╝ ╨╛╨▒╤Б╤В╨╛╤П╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛╨╝, ╨╛╨▒╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╨▓╤И╨╕╨╝ ╤Б╤В╤А╨░╤В╨╡╨│╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╡ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨░ ╨┤╨╗╤П ╤Б╤В╤А╨░╨╜╤Л, ╤Б╤В╨░╨╗ ╨▓╤Л╤Е╨╛╨┤ ╨╜╨░ ╨╛╨║╨╡╨░╨╜╤Б╨║╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╝╨╝╤Г╨╜╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╨╕, ╨┐╨╛ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╝ ╨╛╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г╨╜╨░╤А╨╛╨┤╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨╖╨║╨╕. ╨У╨╡╨╛╨│╤А╨░╤Д╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╤А╤В╨░ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╨╗╨╕ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨╡╨│╨╛ ╨║╤А╤Г╨│╨╗╨╛╨│╨╛╨┤╨╕╤З╨╜╨╛. ╨б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╤А╨╛╨╗╤М ╨▓ ╤Г╤Б╨╕╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤А╨╛╨╗╨╕ ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨Р╤А╤Е╨░╨╜╨│╨╡╨╗╤М╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╤А╤В╨╛╨▓ ╨▓ ╤Б╤В╤А╤Г╨║╤В╤Г╤А╨╡ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤В╤Б╨║╨╕╤Е ╨▓╨╜╤Г╤В╤А╨╡╨╜╨╜╨╕╤Е ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨╖╨╛╨║ ╤Б╤Л╨│╤А╨░╨╗╨╛ ╨╕╨╜╤В╨╡╨╜╤Б╨╕╨▓╨╜╨╛╨╡ ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╤В╨╕╨╡ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Г╤В╨╕, ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨▓╤И╨╡╨│╨╛ ╨╕╤Е ╤Б ╨Ф╨░╨╗╤М╨╜╨╕╨╝ ╨Т╨╛╤Б╤В╨╛╨║╨╛╨╝. ╨Я╤А╨╕╨▓╨╗╨╡╨║╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╤Н╤В╨╛╨╣ ╤В╤А╨░╨╜╤Б╨┐╨╛╤А╤В╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╡╤А╨╕╨╕ ╨╖╨░╨║╨╗╤О╤З╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨▓ ╨╡╨╡ ╤Б╤А╨░╨▓╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╜╨╕╨╖╨║╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╛╤В╤П╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╕: ╨┐╤А╨╕ ╨┤╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨║╨╡ ╨│╤А╤Г╨╖╨╛╨▓ ╨╕╨╖ ╨┐╨╛╤А╤В╨░ ╨Ю╨┤╨╡╤Б╤Б╤Л ╨╜╨░ ╨Ъ╨╛╨╗╤Л╨╝╤Г ╤Б ╨┐╤А╨╛╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨б╤Г╤Н╤Ж╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨╜╨░╨╗╨░, ╤Б╤Г╨┤╨░╨╝ ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╤А╨╡╨╛╨┤╨╛╨╗╨╡╤В╤М ╤Б╨▓╤Л╤И╨╡ 22 000 ╨║╨╝, ╨░ ╨╕╨╖ ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨░ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╤Л╨╝ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╨╝ ╨┐╤Г╤В╨╡╨╝ тАУ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ 52001.

╨н╨║╨╛╨╜╨╛╨╝╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╡ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨░, ╨╛╤З╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨╗╤П ╤Б╨╛╨▓╨╡╤В╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨░, ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В╨╛ ╨▓╨╛ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤А╨╕ ╨┐╨╗╨░╨╜╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╜╨░╤Б╤В╤Г╨┐╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╨╣ ╨╕ ╨│╨╡╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨╕╨╝ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝. ╨Ю╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤П╤А╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨┐╨╛╤А╤В╨░╨╝╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╛╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╕╤В╤М ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Б╤В╤А╨╡╨╝╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╤Б╤Г╤Е╨╛╨┐╤Г╤В╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╤Б╤В╤Г╨┐╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨╛╨┐╨╡╤А╨░╤Ж╨╕╨╕. ╨Т ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╕ ╤Б ╨┐╨╗╨░╨╜╨╛╨╝ ┬л╨С╨░╤А╨▒╨░╤А╨╛╤Б╤Б╨░┬╗, ╨│╤А╤Г╨┐╨┐╨╕╤А╨╛╨▓╨║╨░ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ┬л╨Э╨╛╤А╨▓╨╡╨│╨╕╤П┬╗ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨╖╨░╨┤╨░╤З╨╡╨╣ ╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╤Г ╨╛╨║╨║╤Г╨┐╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨╛╤А╨▓╨╡╨╢╤Б╨║╨╛╨╣ ╤В╨╡╤А╤А╨╕╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨╛╤В ╨┤╨╕╨▓╨╡╤А╤Б╨╕╨╛╨╜╨╜╤Л╤Е ╨│╤А╤Г╨┐╨┐ ╨╕ ╨┤╨╡╤Б╨░╨╜╤В╨╜╤Л╤Е ╨╛╤В╤А╤П╨┤╨╛╨▓ ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╤З╨░╨╜, ╨╖╨░╨╜╤П╤В╨╕╨╡ ╤А╨░╨╣╨╛╨╜╨░ ╨Я╨╡╤В╤Б╨░╨╝╨╛, ╨┤╨╗╤П ╨╛╨▒╨╡╤Б╨┐╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨┤╨╛╨▒╤Л╤З╨╕ ╨╜╨╕╨║╨╡╨╗╤П, ╨░ ╨▓ ╨┤╨░╨╗╤М╨╜╨╡╨╣╤И╨╡╨╝ тАУ ╨╜╨░╤Б╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╤Б╤В╨╛╨║ ╤Б ╤Ж╨╡╨╗╤М╤О ╨╛╨║╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕ ╨╖╨░╤Е╨▓╨░╤В╨░ ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨░. ╨ж╨╡╨╗╤М╤О ╨╖╨░╤Е╨▓╨░╤В╨░ ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨░ ╨╕ ╨╜╨░╤А╤Г╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨Ъ╨╕╤А╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╤А╨╛╨│╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨┐╤А╨╡╨║╤А╨░╤Й╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤В╤А╨░╨╜╤Б╨┐╨╛╤А╤В╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╨б╨б╨б╨а ╨╕ ╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨▒╤А╨╕╤В╨░╨╜╨╕╨╡╨╣ ╤В╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╨╝╤Л╨╝ ┬л╤Б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╤Л╨╝ ╨╝╨░╤А╤И╤А╤Г╤В╨╛╨╝┬╗2.

29 ╨╕╤О╨╜╤П 1941 ╨│. 19-╨╣ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╨╣ ╨│╨╛╤А╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╤Л╨╣ ╨║╨╛╤А╨┐╤Г╤Б ╨╜╨░╤З╨░╨╗ ╨╜╨░╤Б╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╤Б╤В╨╛╨║ ╨╕╨╖ ╤А╨░╨╣╨╛╨╜╨░ ╨Я╨╡╤В╤Б╨░╨╝╨╛. ╨Ф╨▓╨░ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤В╤Б╨║╨╛╨╣ 14-╨╣ ╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╨╕ 14-╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨Ъ╨░╤А╨╡╨╗╤М╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Д╤А╨╛╨╜╤В╨░, ╤А╨░╤Б╨┐╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨▓╨▒╨╗╨╕╨╖╨╕ ╨│╤А╨░╨╜╨╕╤Ж╤Л, ╨╜╨╡ ╤Б╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╤Б╨┤╨╡╤А╨╢╨░╤В╤М ╨╜╨░╤В╨╕╤Б╨║╨░ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨░. ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨╝╤Г ╤Д╨╗╨╛╤В╤Г, ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨▓╤И╨╡╨╝╤Г╤Б╤П ╨▓ ╨╛╨┐╨╡╤А╨░╤В╨╕╨▓╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨┤╤З╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Г╤О╤Й╨╡╨│╨╛ ╨Ъ╨░╤А╨╡╨╗╤М╤Б╨║╨╕╨╝ ╤Д╤А╨╛╨╜╤В╨╛╨╝, ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╖╨░╨┤╨░╤З╨░ ╨╛╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤В╤М ╤Б╨╛╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╤Б╤Г╤Е╨╛╨┐╤Г╤В╨╜╤Л╨╝ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╨╝ ╨┐╤А╨╕ ╨╛╤В╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╜╨░╤Б╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╜╨░ ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║. ╨Т ╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╤П╤Е ╤З╨╕╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╡╨▓╨╛╤Б╤Е╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨░ ╨╜╨╡╨╝╤Ж╨╡╨▓, ╨╝╨╛╤Й╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤А╨╢╨║╨╕, ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕╤Е ╨╜╨░╤Б╤В╤Г╨┐╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╤П╨╝ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╡╨╣ ╨╕ ╨░╨▓╨╕╨░╤Ж╨╕╨╡╨╣, ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╤Л╨╣ ╤Д╨╗╨╛╤В ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗ ╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╤П╤О╤Й╨╕╨╝╤Б╤П ╤З╨░╤Б╤В╤П╨╝ ╨Ъ╤А╨░╤Б╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤А╨╢╨║╤Г. ╨б╨╛╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╤Д╨╗╨░╨╜╨│╤Г 14-╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨╖╨░╨║╨╗╤О╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓ ╨╛╨│╨╜╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤А╨╢╨║╨╡ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╡╨╣ ╨║╨╛╤А╨░╨▒╨╗╨╡╨╣, ╨┐╤А╨╕╨║╤А╤Л╤В╨╕╨╕ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╗╨╡╤В╨░╨╝╨╕ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╨▓╨╕╨░╤Ж╨╕╨╕, ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╤Л╤Е ╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╨╣ ╨╕ ╤Г╤Б╨╕╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╕╤Е ╨┐╨╛╨┤╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л. ╨е╨░╤А╨░╨║╤В╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤╨░ ╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╣ ╨Ю╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╨▓ ╨Ч╨░╨┐╨╛╨╗╤П╤А╤М╨╡ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨┤╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л, ╨╛╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╗╤П╨▓╤И╨╡╨╡╤Б╤П ╨▓ ╤Е╨╛╨┤╨╡ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╨╣. ╨Ю ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╕ ╤В╨░╨║╨╕╤Е ╨┐╨╛╨┤╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨▓╤Б╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤В ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╨╣ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╤Л╨╝ ╤Д╨╗╨╛╤В╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╜╤В╤А╨░╨┤╨╝╨╕╤А╨░╨╗ ╨Р.╨У. ╨У╨╛╨╗╨╛╨▓╨║╨╛: ┬л╨Ь╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨╜╨░ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╡ ╨▓ ╤В╤Г ╨┐╨╛╤А╤Г ╨╝╤Л ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕. ╨Я╨╡╤А╨▓╤Л╨╡, ╤В╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╨╝╤Л╨╡ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╨╡ ╨╛╤В╤А╤П╨┤╤Л, ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╕╨╖ ╨╝╨╛╤А╤П╨║╨╛╨▓-╨┤╨╛╨▒╤А╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓, ╨┐╨╛╨┤╨░╨▓╨╗╤П╤О╤Й╨╡╨╡ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╛ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╤П╨▓╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨║╨▓╨░╨╗╨╕╤Д╨╕╤Ж╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨║╨╛╤А╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╨╕╤Б╤В╨░╨╝╨╕ ╤З╨╡╤В╨▓╨╡╤А╤В╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨┐╤П╤В╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╨┤╨╛╨▓ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╤Л, ╨▓ ╤Б╨╕╨╗╤Г ╨║╤А╨░╨╣╨╜╨╡╨╣ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╤Б╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╤Л ╨▒╤Г╨║╨▓╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨▓ ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤З╨░╤Б╤ЛтАж┬╗3

╨б╨╛╨╖╨┤╨░╨▓╨░╨╡╨╝╤Л╨╡ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╗╨╕╤И╤М ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨╜╨╡╨│╨░╤В╨╕╨▓╨╜╨╛ ╤Б╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╜╨░ ╤Н╤Д╤Д╨╡╨║╤В╨╕╨▓╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕╤Е ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╨╣. ╨Ш╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤О ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╕ ╨▓╤Л╤Б╨░╨┤╨║╨╡ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨┤╨╡╤Б╨░╨╜╤В╨╛╨▓ ╨┐╤А╨╡╨┐╤П╤В╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╨▓ ╨║╨╛╤А╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╝ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╡ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨▓╤Л╤Б╨░╨┤╨╛╤З╨╜╤Л╤Е ╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓. ╨Я╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨╛╨║ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨╕ ╨╝╨╕╨╜╨╛╨╝╨╡╤В╨╛╨▓ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╕╨╜╤Ж╤Л ╨║╨╛╨╝╨┐╨╡╨╜╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╗╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨╛╤А╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕. ╨Э╨╡╨┐╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╨╡╨╝ ╤В╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╤П ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╨░╤П ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕, ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Г╤О ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┤╨░╨╗╨╡╨║╨╛ ╨╜╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨┤╨░.

╨Ф╨╡╨╝╨╛╨╜╤Б╤В╤А╨░╤Ж╨╕╨╡╨╣ ╤Б╨╗╨╛╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╨╡╨╣, ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╤Л╨▓╨░╨╡╨╝╤Л╤Е ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╕╨╜╤Ж╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ ╤Б ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡╨╝ ╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╤П╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨┤╨╡╤Б╨░╨╜╤В╨╜╨░╤П ╨╛╨┐╨╡╤А╨░╤Ж╨╕╤П, ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨╗╨╡╤В╨╛╨╝ 1941-╨│╨╛. 16 ╨╕╤О╨╗╤П ╨╜╨░ ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╛╨║ ╨▒╨╡╤А╨╡╨│╨░ ╨▓ ╤А╨░╨╣╨╛╨╜╨╡ ╨▓╨┐╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╤А╨╡╨║╨╕ ╨Ч╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨░╤П ╨Ы╨╕╤Ж╨░ ╨▓ ╨Ь╨╛╤В╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╖╨░╨╗╨╕╨▓ ╨┤╨╗╤П ╤Г╤Б╨╕╨╗╨╡╨╜╨╕╤П 325-╨│╨╛ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░ ╨▒╤Л╨╗ ╨▓╤Л╤Б╨░╨╢╨╡╨╜ ╨┤╨╡╤Б╨░╨╜╤В ╨▓ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╡ 700 ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓. ╨Я╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨▓ ╨┐╨╛╨┤╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡, ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╤Л╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╤А╨╕╨╜╤П╨╗ ╨┐╨╛╨┐╤Л╤В╨║╤Г ╨┐╨╡╤А╨╡╤А╨╡╨╖╨░╤В╤М ╨┤╨╛╤А╨╛╨│╤Г ╨╜╨░ ╨в╨╕╤В╨╛╨▓╨║╤Г ╨╕ ╨╛╨║╤А╤Г╨╢╨╕╤В╤М ╤В╨╡╨╝ ╤Б╨░╨╝╤Л╨╝ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨░, ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╜╨░ ╨▒╨╡╤А╨╡╨│╤Г ╤Г╤Б╤В╤М╤П. ╨Р╨║╤В╨╕╨▓╨╜╤Л╨╡ ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╤П ╤Б╨╛╨▓╨╡╤В╤Б╨║╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨▓╤Л╨╜╤Г╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╛╨╡ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╛╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤В╤М ╨╜╨░╤Б╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╨▒╤А╨╛╤Б╨╕╤В╤М ╨╜╨░ ╨╗╨╕╨║╨▓╨╕╨┤╨░╤Ж╨╕╤О ╨┤╨╡╤Б╨░╨╜╤В╨░ 136-╨╣ ╨│╨╛╤А╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╤Л╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║. ╨Ь╨╛╤А╤Б╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╕╨╜╤Ж╤Л, ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╤П ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝ 76-╨╝╨╝ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╝╨╕╨╜╨╛╨╝╨╡╤В╨░╨╝╨╕, ╨╜╨╡ ╤Б╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╤Б╨┤╨╡╤А╨╢╨░╤В╤М ╨╜╨░╤В╨╕╤Б╨║╨░ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨░ ╨╕ 18 ╨╕╤О╨╗╤П ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╕ ╨╛╤В╤Е╨╛╨┤╨╕╤В╤М4.

╨б╨╗╨╡╨┤╤Г╨╡╤В ╨╛╤В╨╝╨╡╤В╨╕╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╕╤Б╨┐╨╡╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨┐╨╛╨┤╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤П╨╝ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╨┐╤А╨╕╤И╨╗╨╛╤Б╤М ╤Б╤В╨╛╨╗╨║╨╜╤Г╤В╤М╤Б╤П ╤Б ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╨╝╨╕ ╨│╨╛╤А╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╤Л╨╝╨╕ ╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╤П╨╝╨╕, ╨┐╤А╨╕╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨║ ╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤О ╨▒╨╛╨╡╨▓╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╨╣ ╨▓ ╨Р╤А╨║╤В╨╕╨║╨╡ ╨╕ ╤Г╨╢╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨▓╤И╨╕╨╝╨╕ ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╨╣ ╨╛╨┐╤Л╤В ╨▓ ╤Е╨╛╨┤╨╡ ╨╜╨╛╤А╨▓╨╡╨╢╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨╝╨┐╨░╨╜╨╕╨╕. ╨Х╤Б╨╗╨╕ ╨▓ ╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╤П╤Е ╤А╨░╨▓╨╜╨╕╨╜╤Л ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤В╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤Ж╨╡╨╣ ╨▓╨╡╤А╨╝╨░╤Е╤В╨░ ╤П╨▓╨╗╤П╨╗╨░╤Б╤М ╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╤П, ╤В╨╛ ╨▓ ╨│╨╛╤А╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨░╤А╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╤Е ╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╤П╤Е, ╨│╨┤╨╡ ╤Г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Б╤В╨╛╨╗╤М ╨║╤А╤Г╨┐╨╜╤Л╨╝ ╤Б╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╖╨░╤В╤А╤Г╨┤╨╜╨╡╨╜╨╛, ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤В╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤Ж╨╡╨╣ ╨▓╤Л╤Б╤В╤Г╨┐╨░╨╗╨╕ ╨▒╨░╤В╨░╨╗╤М╨╛╨╜╤Л, ╨╜╨░╤Б╤Л╤Й╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨░╨▓╤В╨╛╨╝╨░╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╨╝╨╕╨╜╨╛╨╝╨╡╤В╨░╨╝╨╕.

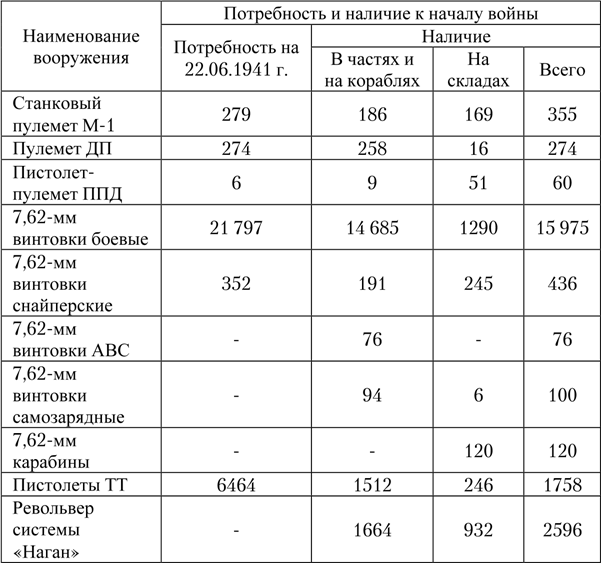

╨б╨╛╨▓╨╡╤В╤Б╨║╨░╤П ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨░╤П ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨░ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤╨░ ╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╣ ╨Ю╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╨╖╨░╤З╨░╤Б╤В╤Г╤О ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨░ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▓╨╕╨╜╤В╨╛╨▓╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤А╤Г╤З╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨│╤А╨░╨╜╨░╤В╨░╨╝╨╕. ╨б╨╜╨░╨▒╨╢╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╕╨╜╤Ж╤Л ╤Б╨╛ ╤Б╨║╨╗╨░╨┤╨╛╨▓ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╨╕ ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╤Л╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨╛╨║ ╨▓ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕. ╨Т ╤В╨░╨▒╨╗. 1 ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨░ ╨╛╨▒╨╡╤Б╨┐╨╡╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨║╨╛╤А╨░╨▒╨╗╨╡╨╣ ╨╕ ╤З╨░╤Б╤В╨╡╨╣ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ 1941 ╨│.5

╨Ч╨░╨╝╨╡╤Б╤В╨╕╤В╨╡╨╗╤М ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Г╤О╤Й╨╡╨│╨╛ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╤Л╨╝ ╤Д╨╗╨╛╤В╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╜╤В╤А-╨░╨┤╨╝╨╕╤А╨░╨╗ ╨б.╨У. ╨Ъ╤Г╤З╨╡╤А╨╛╨▓ ╨┤╨╛╨║╨╗╨░╨┤╤Л╨▓╨░╨╗ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╤Б╨╛╨▓╨╡╤В╤Г ╨Ъ╨░╤А╨╡╨╗╤М╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Д╤А╨╛╨╜╤В╨░ ╨╛ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨╛╤З╨╜╨╛╨╝ ╨╛╨▒╨╡╤Б╨┐╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓ ╨╕ ╨▒╨╡╤А╨╡╨│╨╛╨▓╤Л╤Е ╤З╨░╤Б╤В╨╡╨╣ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝:

- 12-╤П ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╨░ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╤Б╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨▓ ╨Р╤А╤Е╨░╨╜╨│╨╡╨╗╤М╤Б╨║╨╡ ╨▓ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡ 5576 ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║, ╤Б╤А╨╛╨║ ╨╛╨║╨╛╨╜╤З╨░╨╜╨╕╤П ╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П 15 ╤Б╨╡╨╜╤В╤П╨▒╤А╤П, ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨╜╨╡╤В, ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В╤Б╤П ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ 1800 ╨░╨▓╤В╨╛╨╝╨░╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╤Е ╨▓╨╕╨╜╤В╨╛╨▓╨╛╨║;

╨Ю╨▒╨╡╤Б╨┐╨╡╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨║╨╛╤А╨░╨▒╨╗╨╡╨╣ ╨╕ ╤З╨░╤Б╤В╨╡╨╣ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░

- ╤Б╤Г╤Е╨╛╨┐╤Г╤В╨╜╨░╤П ╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╨░ ╨Я╨╛╨╗╤П╤А╨╜╨╛╨│╨╛ тАУ 2000 ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║, ╨▓╤Б╨╡ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╤Л ╨▓╨╕╨╜╤В╨╛╨▓╨║╨░╨╝╨╕;

- ╤Д╨╗╨╛╤В╤Б╨║╨╕╨╣ ╤Н╨║╨╕╨┐╨░╨╢ ╨▓ ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨╡ тАУ 700 ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║, ╨┐╤А╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╗╤П ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤В╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╤З╨░╤Б╤В╨╡╨╣ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░, ╤А╤Г╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╨╜╨╡╤В;

- ╤Г╤З╨╡╨▒╨╜╤Л╨╣ ╨╛╤В╤А╤П╨┤ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╨╜╨░ ╨б╨╛╨╗╨╛╨▓╨╡╤Ж╨║╨╕╤Е ╨╛╤Б╤В╤А╨╛╨▓╨░╤Е 1200 ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║, ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В╤Б╤П 1300 ╨▓╨╕╨╜╤В╨╛╨▓╨╛╨║;

- ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╜╨░╨▒╤А╨░╤В╤М ╨┤╨╛╨▒╤А╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓ ╨▒╨╡╨╖ ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╛╨│╨╛ ╤Г╤Й╨╡╤А╨▒╨░ ╨┤╨╗╤П ╤З╨░╤Б╤В╨╡╨╣ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╨┤╨╛ 500 ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║, ╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤П ╨╜╨╕╤Е ╨╜╨╡╤В ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П;

- ╨▓ ╤Б╨╡╨╜╤В╤П╨▒╤А╨╡ ╨╛╨╢╨╕╨┤╨░╨╡╤В╤Б╤П 540 ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║ ╨┐╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╤П ╨┤╨╗╤П ╤Б╤Г╤Е╨╛╨┐╤Г╤В╨╜╤Л╤Е ╤З╨░╤Б╤В╨╡╨╣ ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨░, ╨▓ ╨Р╤А╤Е╨░╨╜╨│╨╡╨╗╤М╤Б╨║╨╡ ╨╛╨╢╨╕╨┤╨░╨╡╤В╤Б╤П 3300 ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║, ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╨╜╨╡╤В.

╨в╨░╨▒╨╗. 1- ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ 1941 ╨│.

╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤Н╤В╨╕╤Е ╤З╨░╤Б╤В╨╡╨╣ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕╤Б╤М ╤Б╤Г╤Е╨╛╨┐╤Г╤В╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨╛╨┤╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨Ш╨╛╨║╨░╨╜╤М╨│╨╡ тАУ ╨▒╨░╤В╨░╨╗╤М╨╛╨╜ 14-╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕, ╨▓ ╨в╨╡╤А╨╕╨▒╨╡╤А╨║╨╡ тАУ ╤А╨╛╤В╨░, ╨╜╨░ ╨╛╤Б╤В╤А╨╛╨▓╨╡ ╨Ъ╨╕╨╗╤М╨┤╨╕╨╜ тАУ ╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╨╜╨░╤П ╤А╨╛╤В╨░ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╨╕ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╨░╤П ╤А╨╛╤В╨░ 14-╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕, ╨▓ ╨б╨╡╤В╤М-╨Э╨░╨▓╨╛╨╗╨╛╨║╨╡ тАУ ╨╛╨┤╨╜╨░ ╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╨╜╨░╤П ╤А╨╛╤В╨░.

╨в╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┤╨░╤А╤П ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╨╕ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ 14-╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╤Г╨┤╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╤Б╨╛╤А╨▓╨░╤В╤М ╨╜╨░╤Б╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╜╨░ ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║ ╨╗╨╡╤В╨╛╨╝ ╨╕ ╨╛╤Б╨╡╨╜╤М╤О 1941 ╨│. ╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╡╤Б╤В╨╕ ┬л╨▒╨╗╨╕╤Ж╨║╤А╨╕╨│┬╗ ╨▓ ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╤Г╤О ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Г. ╨в╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╨┤╨╡╤Б╨░╨╜╤В╤Л ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨░╤П ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤А╨╢╨║╨░ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╜╨░ ╨▒╨╡╤А╨╡╨│╤Г ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╨╗╨╕ ╨╛╤В╤Б╤В╨╛╤П╤В╤М ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║ ╨╕ ╨╜╨░╨╜╨╡╤Б╤В╨╕ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╤Г ╨╛╤Й╤Г╤В╨╕╨╝╤Л╨╡ ╨┐╨╛╤В╨╡╤А╨╕. ╨Э╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╕╨║ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╤И╤В╨░╨▒╨░ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗ ╨У╨░╨╗╤М╨┤╨╡╤А ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝ ╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╕╨║╨╡ ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ╨╜╨░╤Б╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨Ф╨╕╤В╨╗╤П ╨╜╨░ ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║ ╨▒╤Г╨┤╨╡╤В ╨╕╨╝╨╡╤В╤М ╤Б╨╝╤Л╤Б╨╗ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▓ ╤В╨╛╨╝ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡, ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╨║ ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ ╨░╨▓╨│╤Г╤Б╤В╨░ ╨┐╤А╨╕╨▒╤Г╨┤╨╡╤В ╨╡╤Й╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨░ ╨│╨╛╤А╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╨░╤П ╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╤П, ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨▓╤И╨░╤П╤Б╤П ╨▓ ╨У╤А╨╡╤Ж╨╕╨╕ (6-╤П ╨│╤Б╨┤). ╨Ю╨╜ ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨░╤П ╨╛╨┐╨╡╤А╨░╤Ж╨╕╤П ╨┐╤А╨╡╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╨╡╤В ╤З╨╕╤Б╤В╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╤Ж╨╡╨╗╨╕ ╨╕ ╨▓ ╨╛╨┐╨╡╤А╨░╤В╨╕╨▓╨╜╨╛╨╝ ╨╛╤В╨╜╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╜╨╡╤Г╨┤╨╛╨▓╨╗╨╡╤В╨▓╨╛╤А╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨░6.

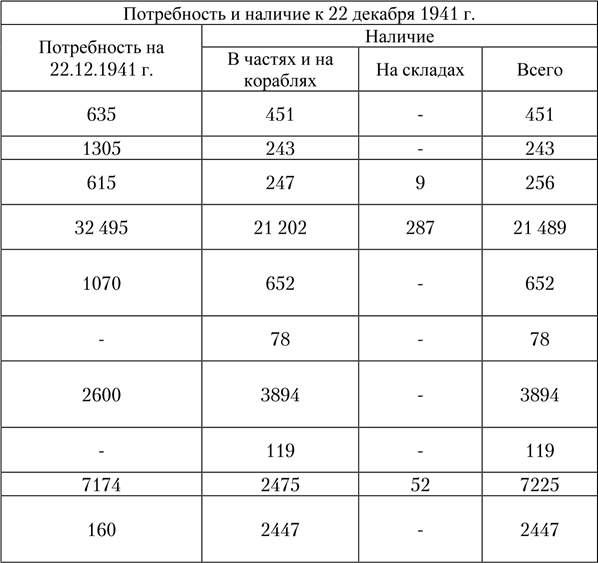

12-╤П ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╨░ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╤Б ╨╜╨░╤Б╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╛╤Б╨╡╨╜╨╜╨╡╨╣ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤╤Л╤И╨║╨╕ ╨╜╨░ ╤Д╤А╨╛╨╜╤В╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╛╤В╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨░ ╨╜╨░ ╨╛╤В╨┤╤Л╤Е ╨╕ ╨┐╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨б╨░╨╣╨┤╨░-╨│╤Г╨▒╤Г. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╨╛╤В╨┤╤Л╤Е╨░ ╨╜╨╡╨┐╤А╨╡╤А╤Л╨▓╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨╝╨╡╤А╨╛╨┐╤А╨╕╤П╤В╨╕╤П ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨╕, ╨╛╨▒╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╤А╨╡╨╝╨╛╨╜╤В ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕ ╤В╨╡╤Е╨╜╨╕╨║╨╕. ╨б 5 ╨┐╨╛ 10 ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤А╤П 1941 ╨│. ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╤В╨╡╤Е╨╜╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╛╤Б╨╝╨╛╤В╤А ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╤П 1-╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░ 12-╨╣ ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╤Л ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░. ╨Ш╨╜╤В╨╡╤А╨╡╤Б╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨╜╨░╤А╤П╨┤╤Г ╤Б ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨║╤Г ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╛╤Б╤М ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨╕╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨░, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨░╨▓╨╕╨░╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡, ╨┐╤А╨╕╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨╗╤П ╨╜╤Г╨╢╨┤ ╨╛╨▒╤Й╨╡╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨▒╨╛╤П (╤В╨░╨▒╨╗. 2)7. ╨Ю╤Б╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╤Й╤Г╤Й╨░╨╗╤Б╤П ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨╛╨║ ╨▓ ╨░╨▓╤В╨╛╨╝╨░╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╕, ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨░╤П ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨░ ╨▓ ╤Е╨╛╨┤╨╡ ╨▓╤Л╤Б╨░╨┤╨║╨╕ ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨╛╨▒╨╛╤А╤Г╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┐╨╛╨▒╨╡╤А╨╡╨╢╤М╨╡ ╨╕ ╨▓ ╤Е╨╛╨┤╨╡ ╨▒╨╛╤П ╨╖╨░ ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨╜╤Г╨╢╨┤╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨▓ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╣ ╨┐╨╗╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╛╨│╨╜╤П, ╤З╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╤Г╤В ╨╛╨▒╨╡╤Б╨┐╨╡╤З╨╕╤В╤М ╨▓╨╕╨╜╤В╨╛╨▓╨║╨╕. ╨Я╤А╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤╨▓╨╕╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╨│╨╛╤А╨╜╨╛╨╣, ╨┐╨╡╤А╨╡╤Б╨╡╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤В╤А╨╡╨▒╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤М ╨╕ ╨╝╨░╨╜╨╡╨▓╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М. ╨г╤З╨╕╤В╤Л╨▓╨░╤П, ╤З╤В╨╛ ╨▒╨╛╨╡╨┐╤А╨╕╨┐╨░╤Б╤Л ╨╕ ╤Б╨╜╨░╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╕╨╜╤Ж╤Л ╨╜╨╡╤Б╤Г╤В ╨╜╨░ ╤Б╨╡╨▒╨╡, ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤Л╤В╤М ╨╗╨╡╨│╨║╨╕╨╝, ╨░ ╤Б╤В╨░╨╜╨║╨╛╨▓╤Л╨╣ ╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В ╨Ь╨░╨║╤Б╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░ 1910/30 ╨│. ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨╝╨░╤Б╤Б╤Г ╤Б╨╛ ╤Б╤В╨░╨╜╨║╨╛╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ 64 ╨║╨│, ╨┐╨╡╤А╨╡╨╜╨╛╤Б╨╕╨╗╤Б╤П ╨▓ ╤А╨░╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╕ ╨║╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╨╗╨░╨┤╨░╨╗ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨║╨╛╨╝ ╨┐╤А╨╕ ╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▒╨╛╤П ╨▓ ╨Ч╨░╨┐╨╛╨╗╤П╤А╤М╨╡. ╨Ю╤Е╨╗╨░╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╨░ ╨╢╨╕╨┤╨║╨╛╤Б╤В╨╜╨╛╨╡, ╨┐╤А╨╕╤З╨╡╨╝ ╨▓ ╨╖╨╕╨╝╨╜╨╕╤Е ╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╤П╤Е ╤В╤А╨╡╨▒╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨╛╤Е╨╗╨░╨╢╨┤╨░╤О╤Й╨░╤П ╨╢╨╕╨┤╨║╨╛╤Б╤В╤М, ╨░ ╨╜╨╡ ╨▓╨╛╨┤╨░. ╨б 1940 ╨│. ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨░╤В╤М ╨Ь╨░╨║╤Б╨╕╨╝╤Л ╤Б ╤И╨╕╤А╨╛╨║╨╛╨╣ ╨│╨╛╤А╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤Е╤Г ╤А╨╕╤Д╨╗╨╡╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╢╤Г╤Е╨░. ╨в╨╡╨┐╨╡╤А╤М ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛

╨в╨░╨▒╨╗. 2

╨╜╨░╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤В╤М ╨╛╤Е╨╗╨░╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╤М ╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╨░ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╤Б╨╜╨╡╨│╨╛╨╝ ╨╕ ╨╗╤М╨┤╨╛╨╝ 8. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨┐╤А╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝╨░ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╤Б╨░ ╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╨╜╨╛╤Б╨░ ╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╨░ ╤Б╨╛ ╤Б╤В╨░╨╜╨║╨╛╨╝ ╨б╨╛╨║╨╛╨╗╨╛╨▓╨░ ╨▓ ╤А╨░╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╕╨▓╨░╨╡╤В ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╨║ ╨▒╨╛╤О.

╨Я╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В ╨Т╨╕╨║╨║╨╡╤А╤Б тАУ ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╨╣ ╨▓╨░╤А╨╕╨░╨╜╤В ╤Б╤В╨░╨╜╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╨░ ╨Ь╨░╨║╤Б╨╕╨╝, ╤Е╨╛╤В╤М ╨╕ ╨▓╨╡╤Б╨╕╨╗ ╤Б╨╛ ╤Б╤В╨░╨╜╨║╨╛╨╝ 35,4 ╨║╨│, ╨╜╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╤В╨╡ ╨╢╨╡ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨║╨╕, ╤З╤В╨╛ ╨╕ ╨Ь╨░╨║╤Б╨╕╨╝. ╨Ш╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨░╨▓╨╕╨░╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╨░ ╨и╨Ъ╨Р╨б ╨▓ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨▓╤Л╨╜╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤А╨╛╨╣, ╨┐╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╨▒╨╛╨╡╨┐╤А╨╕╨┐╨░╤Б╤Л, ╨┐╤А╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨┤╨╗╤П ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П, ╨▓ ╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╨░╤Е ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╤П╤В╤М╤Б╤П ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨╕╨╖-╨╖╨░ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨╛╤З╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╨╕. ╨Я╨░╤В╤А╨╛╨╜╤Л ╨║ ╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╤Г ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╝ ╨▓ ╨╝╨╕╤А╨╡ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡╨╝ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨░ ╨▒╨╛╨╡╨┐╤А╨╕╨┐╨░╤Б╨╛╨▓ ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤П ╨░╨▓╨╕╨░╤Ж╨╕╨╕. ╨Т ╤Н╤В╨╕╤Е ╨┐╨░╤В╤А╨╛╨╜╨░╤Е ╨┤╨╗╤П ╨┐╤А╨╡╨┤╨╛╤В╨▓╤А╨░╤Й╨╡╨╜╨╕╤П ╤А╨░╤Б╨┐╨░╤В╤А╨╛╨╜╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╤П (╤А╨░╨╖╤А╤Л╨▓╨░) ╨┐╨░╤В╤А╨╛╨╜╨░ ╨┐╤А╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╝ ╤В╨╡╨╝╨┐╨╡, ╤Г╤В╨╛╨╗╤Й╨╡╨╜╤Л ╤Б╤В╨╡╨╜╨║╨╕ ╨│╨╕╨╗╤М╨╖╤Л, ╤Г╤Б╨╕╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨░╨┐╤Б╤О╨╗╤П ╨▓ ╨│╨╜╨╡╨╖╨┤╨╡, ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨┤╨▓╨╛╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨╛╨▒╨╢╨╕╨╝ ╨┐╤Г╨╗╨╕ ╨▓ ╨┤╤Г╨╗╤М╤Ж╨╡ ╨│╨╕╨╗╤М╨╖╤Л, ╤Б╨░╨╝╨░ ╨┐╤Г╨╗╤П ╤Б╨╕╨┤╨╕╤В ╨▓ ╨│╨╕╨╗╤М╨╖╨╡ ╨│╨╗╤Г╨▒╨╢╨╡ 9. ╨Т ╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╤П╤Е ╨┤╨╡╤Б╨░╨╜╤В╨╜╤Л╤Е ╨╛╨┐╨╡╤А╨░╤Ж╨╕╨╣ ╨╜╨░ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╡, ╨┐╤А╨╕ ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╝ ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╕ ╨┤╨╛╤А╨╛╨│ ╨╕ ╤Б╨╕╨╗╤М╨╜╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╡╤Б╨╡╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣, ╨│╨╛╤А╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕, ╨║╨░╨╢╨┤╤Л╨╣ ╨║╨╕╨╗╨╛╨│╤А╨░╨╝╨╝ ╨│╤А╤Г╨╖╨░ ╨┐╨╡╤А╨╡╨╜╨╛╤Б╨╕╨╗╤Б╤П ╨▓╤А╤Г╤З╨╜╤Г╤О, ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╤В╤М ╤Б╨╡╨▒╨╡ ╤В╨░╨║╤Г╤О ╤А╨╛╤Б╨║╨╛╤И╤М, ╨║╨░╨║ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╤Б╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╕╨╝ ╤Г╨╜╨╕╨║╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨▒╨╛╨╡╨┐╤А╨╕╨┐╨░╤Б╨╛╨╝, ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▓ ╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╤П╤Е ╨║╤А╨░╨╣╨╜╨╡╨╣ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╨╕.

╨Т╨╕╨╜╤В╨╛╨▓╨║╨░ ╨Ь╨╛╤Б╨╕╨╜╨░ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░ 1891/30 ╨│. ╨╖╨░╤А╨╡╨║╨╛╨╝╨╡╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╤Б╨╡╨▒╤П ╨║╨░╨║ ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╨╛╨╡ ╨╕ ╨╜╨╡╨┐╤А╨╕╤Е╨╛╤В╨╗╨╕╨▓╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡, ╤В╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╤Г╤Б╤В╤Г╨┐╨░╨▓╤И╨╡╨╡ ╨┐╨╛ ╨╛╨│╨╜╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨╛╤Й╨╕ ╨╕ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╖╨░╤А╤П╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨╜╤В╨╛╨▓╨║╨╡ ╨в╨╛╨║╨░╤А╨╡╨▓╨░ ╨б╨Т╨в-40. ╨Ю╨▒╤Й╨╡╨╡ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨▒ ╨б╨Т╨в-40 ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╛╤А╨╡╤З╨╕╨▓╨╛. ╨б ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╤Л, ╨╛╨╜╨░ ╨╖╨░╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╨╗╨░ ╤Б╨╗╨░╨▓╤Г ╨╜╨╡ ╤Б╨╗╨╕╤И╨║╨╛╨╝ ╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П, ╤З╤Г╨▓╤Б╤В╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║ ╨╖╨░╨│╤А╤П╨╖╨╜╨╡╨╜╨╕╤О ╨╕ ╨╝╨╛╤А╨╛╨╖╨░╨╝. ╨б ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╤Л, ╤Г ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤Е ╨▒╨╛╨╣╤Ж╨╛╨▓ ╤Н╤В╨░ ╨▓╨╕╨╜╤В╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╖╨░╤Б╨╗╤Г╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┐╤Г╨╗╤П╤А╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨╖╨░ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╤Г╤О, ╤З╨╡╨╝ ╤Г ╨▓╨╕╨╜╤В╨╛╨▓╨║╨╕ ╨Ь╨╛╤Б╨╕╨╜╨░, ╨╛╨│╨╜╨╡╨▓╤Г╤О ╨╝╨╛╤Й╤М. ╨н╤В╨╛ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╛╨▒╤К╤П╤Б╨╜╨╕╤В╤М, ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Г╤О ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╤М, ╨┤╨▓╤Г╨╝╤П ╨┐╤А╨╕╤З╨╕╨╜╨░╨╝╨╕ тАУ ╨╜╨╕╨╖╨║╨╕╨╝ ╤Г╤А╨╛╨▓╨╜╨╡╨╝ ╨╛╨▒╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨▓ ╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╤П╤Е ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╨▓ ╨Ч╨░╨┐╨╛╨╗╤П╤А╤М╨╡, ╨▓╨▓╨╕╨┤╤Г ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨▒╨╛╨╡╤Б╤В╨╛╨╗╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╕╨╣, ╨╕ ╨╜╨╡╨┐╨╛╨┤╤Е╨╛╨┤╤П╤Й╨╕╨╝╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨╖╨╕╨╝╨╜╨╕╤Е ╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╨╣ ╤Б╨╝╨░╨╖╨╛╤З╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╨░╨╝╨╕, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╤И╨╕╤А╨╛╨║╨╕╨╝ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╨┐╨░╤В╤А╨╛╨╜╨░╤Е ╨┐╨╛╤А╨╛╤Е╨╛╨▓ ╨░╨╝╨╡╤А╨╕╨║╨░╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨░, ╨┤╨░╨▓╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╨╜╨░╨│╨░╤А╨░. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨▓ ╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╤П╤Е ╨▒╨╗╨╕╨╖╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╜╤В╨░╨║╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▒╨╛╤П ╨▓╨╕╨╜╤В╨╛╨▓╨║╨╕ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨╛╨▒╨╡╤Б╨┐╨╡╤З╨╕╤В╤М ╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨╛╤З╨╜╤Г╤О ╨┐╨╗╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╛╨│╨╜╤П. ╨в╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨║ ╨║╨╛╨╜╤Ж╤Г 1942 ╨│. ╤Г╨┤╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╜╨░╤Б╤Л╤В╨╕╤В╤М ╨┐╨╛╨┤╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨░╨▓╤В╨╛╨╝╨░╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╝ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝. ╨Т ╨┐╨╡╤А╨▓╤Г╤О ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╤М, ╨┐╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨░╨╝╨╕╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╨░╨╝╨╕ (╨Я╨Я╨и-41, ╨Я╨Я╨Ф-40) ╨╕ ╤А╤Г╤З╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╨░╨╝╨╕ ╨Ф╨╡╨│╤В╤П╤А╨╡╨▓╨░ (╨Ф╨Я-27).

╨Ш╨╝╨╡╤П ╨╛╨│╤А╨░╨╜╨╕╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╖╨░╨┐╨░╤Б╤Л ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕ ╨▒╨╛╨╡╨┐╤А╨╕╨┐╨░╤Б╨╛╨▓, ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨▓╤Л╨╜╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╛ ╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨┐╨╛╨┤╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л, ╨▓ ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б╨╡ ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╨▒╨╛╨╡╨┐╤А╨╕╨┐╨░╤Б╨░╨╝╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╤Г╤О ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╤М ╨╛╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╤А╨╕╤П╤В╨╕╤П ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╛╨▒╨╗╨░╤Б╤В╨╕, ╨║ ╨╛╤Б╨╡╨╜╨╕ 1941 ╨│. ╨┐╨╡╤А╨╡╤И╨╡╨┤╤И╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨▓╤Л╨┐╤Г╤Б╨║ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╛╨┤╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕. ╨б ╤Б╨╡╨╜╤В╤П╨▒╤А╤П 1941 ╨┐╨╛ ╨░╨┐╤А╨╡╨╗╤М 1942 ╨│╨│. ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╤Л ╨╛╨▒╨╗╨░╤Б╤В╨╕ ╤Б╨┤╨░╨╗╨╕ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨╕ ╤Д╨╗╨╛╤В╤Г10:

|

╨╝╨╕╨╜╨╛╨╝╨╡╤В╨╛╨▓ 82-╨╝╨╝ |

106 ╤И╤В. |

|

╨╝╨╕╨╜╨╛╨╝╨╡╤В╨╛╨▓ 50-╨╝╨╝ |

1012 ╤И╤В. |

|

╨╝╨╕╨╜╨╛╨╝╨╡╤В╨╛╨▓-╨╗╨╛╨┐╨░╤В |

1457 ╤И╤В. |

|

╨╝╨╕╨╜ ╨┤╨╗╤П ╨╝╨╕╨╜╨╛╨╝╨╡╤В╨╛╨▓ |

91 347 ╤И╤В. |

|

╨│╤А╨░╨╜╨░╤В ╨д-1 |

280 180 ╤И╤В. |

|

╨│╤А╨░╨╜╨░╤В ╨а╨У╨Ф |

11 420 ╤И╤В. |

|

╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╛╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╜╤Л╤Е ╨╝╨╕╨╜ |

419 288 ╤И╤В. |

|

╨▓╨╖╤А╤Л╨▓╨░╤В╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨║ ╨╝╨╕╨╜╨░╨╝ |

250 000 ╤И╤В. |

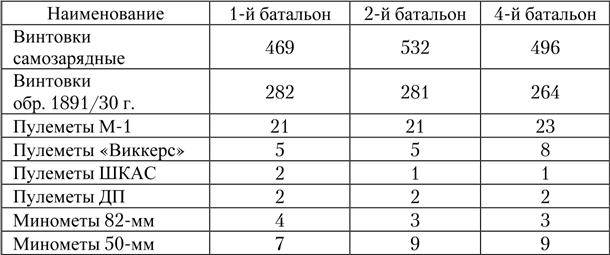

╨С╨╛╨╡╨▓╤Л╨╡ ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╤П ╨╜╨░ ╨╝╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Е╨░╤А╨░╨║╤В╨╡╤А╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤Г╨┐╨╛╤А╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╕ ╨║╤А╨╛╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╨╗╨╕╤В╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨▒╨╛╤П╨╝╨╕ ╤Б ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╝╨╕ ╨╗╤О╨┤╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╕ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨┐╨╛╤В╨╡╤А╤П╨╝╨╕. ╨Т 12-╨╣ ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╨╡ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨▓╨╡╤Б╨╜╨╛╨╣ 1942 ╨│. ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А╨░ ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╤Л ╨▓ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╝ ╨▒╨░╤В╨░╨╗╤М╨╛╨╜╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╤Л ╤В╤А╨╛╤Д╨╡╨╣╨╜╤Л╨╡ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Л ╨┤╨╗╤П ╤Б╨▒╨╛╤А╨░ ╤В╤А╨╛╤Д╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛, ╤Г╤В╨╡╤А╤П╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨░. ╨Т ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╝ ╨▒╨░╤В╨░╨╗╤М╨╛╨╜╨╡ ╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╖╨░ ╤Г╤З╨╡╤В ╨╕ ╤Б╨▒╨╛╤А ╤В╤А╨╛╤Д╨╡╨╡╨▓ ╨▓╨╛╨╖╨╗╨░╨│╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А╨╛╨▓ ╨▒╨░╤В╨░╨╗╤М╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨┐╨╛ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╛╨▒╨╡╤Б╨┐╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╤О 11.

╨в╤А╨╛╤Д╨╡╨╣╨╜╨╛╨╡ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡, ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨░╨▓╤В╨╛╨╝╨░╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╡, ╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╛╨┐╤Г╨╗╤П╤А╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О, ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Г╤О ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╤М ╤Г ╤А╨░╨╖╨▓╨╡╨┤╤З╨╕╨║╨╛╨▓. ╨Т ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╨░╤Е ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨▓ ╨╝╨╡╤А╨╛╨┐╤А╨╕╤П╤В╨╕╤П ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨╕ ╨▓╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛ ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╗╨╕╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨░ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨▒╨╡ ╨╕╨╖ ╤В╤А╨╛╤Д╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╨╕ ╤Г╤Е╨╛╨┤ ╨╖╨░ ╨╜╨╕╨╝.

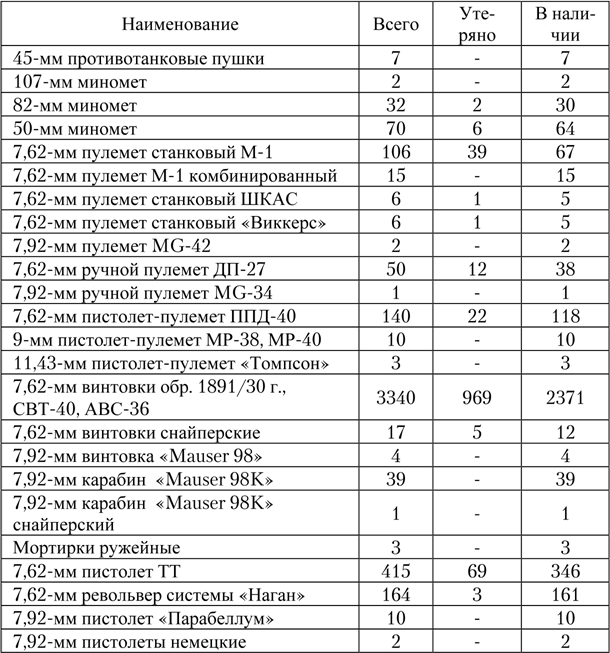

╨Т ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╣ ╨Ю╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╨▓╨░╨╢╨╜╤Г╤О ╤А╨╛╨╗╤М ╨╕╨│╤А╨░╨╗╨╕ ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨║╨╕ ╨╗╨╡╨╜╨┤-╨╗╨╕╨╖╨░ ╨▓ ╨б╨б╨б╨а. ╨Э╨╡╤Б╨╝╨╛╤В╤А╤П ╨╜╨░ ╤В╨╛ ╤З╤В╨╛ ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║ ╨╕ ╨Р╤А╤Е╨░╨╜╨│╨╡╨╗╤М╤Б╨║ ╤П╨▓╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ┬л╨▓╨╛╤А╨╛╤В╨░╨╝╨╕ ╨╗╨╡╨╜╨┤-╨╗╨╕╨╖╨░┬╗, ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╛ ╨│╤А╤Г╨╖╨╛╨▓ ╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╗╤П╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓╨│╨╗╤Г╨▒╤М ╤Б╤В╤А╨░╨╜╤Л. ╨Ю╤Б╨╡╨╜╤М╤О тАУ ╨╖╨╕╨╝╨╛╨╣ 1941 ╨│., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤В╤Б╨║╨╕╤Е ╨┐╤А╨╛╨╝╤Л╤И╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╤А╨╕╤П╤В╨╕╨╣ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤А╨░╨╖╤А╤Г╤И╨╡╨╜╨░ ╨╕╨╗╨╕ ╨╖╨░╤Е╨▓╨░╤З╨╡╨╜╨░ ╨╜╨╡╨╝╤Ж╨░╨╝╨╕, ╨░ ╤Н╨▓╨░╨║╤Г╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╤Б╤В╨╛╨║ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╤Л ╨╡╤Й╨╡ ╨╜╨╡ ╨╜╨░╨╗╨░╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛, ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╤М ╤Б╨╛╤О╨╖╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╤Б╤Л╨│╤А╨░╨╗╨░ ╨▓╨░╨╢╨╜╤Г╤О ╤А╨╛╨╗╤М ╨╜╨░ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕. ╨Т 1942 ╨│., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨║╤А╨╕╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨░╤П ╤Б╨╕╤В╤Г╨░╤Ж╨╕╤П ╨╜╨░ ╤О╨│╨╡ ╤Б╤В╤А╨░╨╜╤Л, ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╤М ╤Б╨╛╤О╨╖╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╤В╨╡╤Е╨╜╨╕╨║╨╛╨╣, ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╨░╨╝╨╕ ╤Б╤Л╨│╤А╨░╨╗╨░ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╤А╨╛╨╗╤М ╨▓ ╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╨╡ ╨Ъ╨░╨▓╨║╨░╨╖╨░ ╨╕ ╨б╤В╨░╨╗╨╕╨╜╨│╤А╨░╨┤╨░. ╨Х╤Б╨╗╨╕ ╨╢╨╡ ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╤В╤М ╨╛ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╕, ╤В╨╛ ╨╜╨░ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╝╨╕╨╖╨╡╤А╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛. ╨Ч╨░ ╨│╨╛╨┤╤Л ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨▒╤А╨╕╤В╨░╨╜╨╕╤П ╨╕ ╨б╨и╨Р ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╗╨╕ ╨▓ ╨б╨╛╨▓╨╡╤В╤Б╨║╨╕╨╣ ╨б╨╛╤О╨╖ 4005 ╨▓╨╕╨╜╤В╨╛╨▓╨╛╨║ ╨╕ ╨░╨▓╤В╨╛╨╝╨░╤В╨╛╨▓, 132 000 ╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╨╛╨▓12. ╨Т ╤В╨░╨▒╨╗. 3 ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╕ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛

╨в╨░╨▒╨╗. 3 ╨б╨┐╤А╨░╨▓╨║╨░ ╨╛ ╨╜╨░╨╗╨╕╤З╨╕╨╕ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╤П 12 ╨Ю╨С╨Ь╨Я ╨б╨д ╨╖╨░ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╤Б 1 ╨░╨┐╤А╨╡╨╗╤П ╨┐╨╛ 1 ╨╕╤О╨╜╤П 1942 ╨│.

╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П 12 ╨╛╨▒╨╝╨┐ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╨╖╨░ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╤Б 1 ╨░╨┐╤А╨╡╨╗╤П ╨┐╨╛ 1 ╨╕╤О╨╜╤П 1942 ╨│.13 ╨Т ╤Н╤В╨╛╤В ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╕╨╜╤Ж╤Л 12 ╨╛╨▒╨╝╨┐ ╨╕╨│╤А╨░╨╗╨╕ ╨║╨╗╤О╤З╨╡╨▓╤Г╤О ╤А╨╛╨╗╤М ╨▓ ╨┤╨╡╤Б╨░╨╜╤В╨╜╨╛╨╣ ╨╛╨┐╨╡╤А╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨▓╨╡╤Б╨╜╤Л 1942 ╨│. ╨Ъ╨░╨║ ╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛ ╨╕╨╖ ╤А╨╕╤Б╤Г╨╜╨║╨░, ╨┐╨╛╨┤╨░╨▓╨╗╤П╤О╤Й╨░╤П ╨╝╨░╤Б╤Б╨░ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╤Г ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨░ ╨╕ ╤В╤А╨╛╤Д╨╡╨╣╨╜╨░╤П, ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╜╨░╤П ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╗╨╡ ╨▒╨╛╤П. ╨д╨╛╤В╨╛╨│╤А╨░╤Д╨╕╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╗╨╡╤В ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╤Б ╨┐╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨░╨╝╨╕-╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╨░╨╝╨╕ ╨в╨╛╨╝╨┐╤Б╨╛╨╜╨░ ╨▓ ╤А╤Г╨║╨░╤Е (╤А╨╕╤Б. 1) ╨▓ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡╨╣ ╤Б╤В╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕ ╨┐╤А╨╛╨┐╨░╨│╨░╨╜╨┤╨╕╤А╤Г╤О╤В ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╤М ╤Б╨╛╤О╨╖╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┐╨╛ ╨░╨╜╤В╨╕╨│╨╕╤В╨╗╨╡╤А╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨░╨╗╨╕╤Ж╨╕╨╕, ┬л╤Б╨▓╨╛╨╕╨╝┬╗ ╤Г ╨╜╨░╤И╨╕╤Е ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╕╨╜╤Ж╨╡╨▓ ╨в╨╛╨╝╨┐╤Б╨╛╨╜ ╤В╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨╡ ╤Б╤В╨░╨╗. ╨Т╤Б╨╡ ╨в╨╛╨╝╨┐╤Б╨╛╨╜╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╤Л ╨╜╨░ ╤Б╤В╨░╨╜╨║╨░╤Е ╤Б ╨╝╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨┤╨╛╨┐╤Г╤Б╨║╨░╨╝╨╕, ╤З╤В╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗╨╛ ╨╕╤Е ╨▓╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╤Б╨╗╨╛╨╢╨╜╤Л╨╝, ╤В╤А╤Г╨┤╨╛╨╡╨╝╨║╨╕╨╝ ╨╕ ╨┤╨╛╤А╨╛╨│╨╛╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╕╨╝ ╨▓ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝. ╨Ф╨░╨╢╨╡ ╤Г╨┐╤А╨╛╤Й╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╝╨╛╨┤╨╕╤Д╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨Ь1 ╨╕ ╨Ь1╨Р1 ╨┤╨╗╤П ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╕╨╖╨╗╨╕╤И╨╜╨╡ ╨┤╨╛╤А╨╛╨│╨╕, ╨║╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖╨▒╤Л╤В╨╛╤З╨╜╨╛ ╤В╤П╨╢╨╡╨╗╤Л, ╤З╤В╨╛ ╤В╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╨╗╨╛ ╨в╨╛╨╝╨┐╤Б╨╛╨╜╤Г ╤Б╤В╨░╤В╤М ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨╜╤Л╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨╛╨╝ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨▓ ╨░╨╝╨╡╤А╨╕╨║╨░╨╜╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕, ╨░ ╨▓ ╨б╨б╨б╨а ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╤Е ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨░╤Е ╤Б╨▓╨╛╨╕ ╤Г╨┤╨░╤З╨╜╤Л╨╡ ╨╝╨╛╨┤╨╡╨╗╨╕ ╨┐╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╛╨▓╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╨╛╨▓, ╨╜╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А ╨Я╨Я╨и-41, ╨▓╤Л╨┐╤Г╤Й╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤З╨╡╨╝ 6-╨╝╨╕╨╗╨╗╨╕╨╛╨╜╨╜╤Л╨╝ ╤В╨╕╤А╨░╨╢╨╛╨╝.

╨а╨╕╤Б. 1

╨б ╤А╨╛╤Б╤В╨░╨╝╨╕ ╤В╨╡╨╝╨┐╨╛╨▓ ╨┐╤А╨╛╨╝╤Л╤И╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨░ ╨▓ ╨б╨б╨б╨а ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨╛╤И╨╗╨╛ ╨╜╨░╤Б╤Л╤Й╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨┤╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨░╨▓╤В╨╛╨╝╨░╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝, ╨║ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤Г ╨Я╨╡╤В╤Б╨░╨╝╨╛-╨Ъ╨╕╤А╨║╨╡╨╜╨╡╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░╤Б╤В╤Г╨┐╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨╛╨┐╨╡╤А╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╤Л ╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╨┐╤А╨╡╨▓╤А╨░╤В╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨╝╨╛╨▒╨╕╨╗╤М╨╜╤Л╨╡, ╤Е╨╛╤А╨╛╤И╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨╛╨┤╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤П, ╨▓╨╜╨╡╤Б╤И╨╕╨╡ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨║╨╗╨░╨┤ ╨▓ ╤А╨░╨╖╨│╤А╨╛╨╝ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Ж╨║╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║, ╨╛╤Б╨▓╨╛╨▒╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨Я╨╡╤З╨╡╨╜╨│╨╕ ╨╕ ╨Ъ╨╕╤А╨║╨╡╨╜╨╡╤Б╨░.

1 ╨Ч╨╡╤Д╨╕╤А╨╛╨▓ ╨Ь.╨Т., ╨Ф╨╡╨│╤В╨╡╨▓ ╨Ф.╨Ь., ╨С╨░╨╢╨╡╨╜╨╛╨▓ ╨Э.╨Э. ╨в╨╡╨╜╨╕ ╨╜╨░╨┤ ╨Ч╨░╨┐╨╛╨╗╤П╤А╤М╨╡╨╝. ╨Ф╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╤П ╨Ы╤О╤Д╤В╨▓╨░╤Д╤Д╨╡ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤В╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╨╕ ╤Б╨╛╤О╨╖╨╜╤Л╤Е ╨║╨╛╨╜╨▓╨╛╨╡╨▓. ╨Ь.: ╨Р╨б╨в, 2008. ╨б. 6, 7, 8.

2 ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Д╨╗╨╛╤В ╨б╨╛╨▓╨╡╤В╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨б╨╛╤О╨╖╨░ ╨▓ ╨Т╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╣ ╨Ю╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡ 1941тАУ1945 ╨│╨│. ╨в. 1. ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╤Л╨╣ ╤Д╨╗╨╛╤В / ╨┐╨╛╨┤ ╨╛╨▒╤Й╨╡╨╣ ╤А╨╡╨┤. ╨У╨Ъ ╨Т╨Ь╨д ╨░╨┤╨╝╨╕╤А╨░╨╗╨░ ╤Д╨╗╨╛╤В╨░ ╨Т.╨Ш. ╨Ъ╤Г╤А╨╛╨╡╨┤╨╛╨▓╨░. ╨Ь╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│, 2005. ╨б. 75.

3 ╨Ъ╤А╨░╤Б╨░╨▓╨║╨╕╨╜ ╨Т.╨Ъ., ╨д╨╕╨╗╨╛╨╜╨╡╨╜╨║╨╛ ╨Т.╨Э, ╨и╤В╨░╨▒ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨д╨╗╨╛╤В╨░ (1916тАУ1998), ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨║╨╛-╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨╛╤З╨╡╤А╨║. ╨б╨Я╨▒., 1999. ╨б. 97.

4 ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Д╨╗╨╛╤В ╨б╨╛╨▓╨╡╤В╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨б╨╛╤О╨╖╨░тАж ╨б. 100.

5 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨б. 129.

6 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨б. 100.

7 ╨Ю╨ж╨Т╨Ь╨Р. ╨д. 1346. ╨Ф. 1. ╨Ы. 31.

8 ╨в╨░╤А╨░╤Б ╨Р.╨Х. ╨б╨╛╨▓╨╡╤В╤Б╨║╨╛-╤Д╨╕╨╜╤Б╨║╨░╤П ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░ 1939тАУ1940 ╨│╨│. ╨е╤А╨╡╤Б╤В╨╛╨╝╨░╤В╨╕╤П. ╨Ш╨╖╨┤. ╨е╨░╤А╨▓╨╡╤А╤Б╤В, 1999. ╨б. 166.

9 ╨з╤Г╨╝╨░╨║ ╨а., ╨б╨╛╨╗╨╛╨▓╤М╨╡╨▓ ╨Ъ. ╨Я╨░╤В╤А╨╛╨╜╤Л ╨┤╨╗╤П ╤Б╨▓╨╡╤А╤Е╨┐╤Г╨╗╨╡╨╝╨╡╤В╨░ // ╨Ъ╨░╨╗╨░╤И╨╜╨╕╨║╨╛╨▓. 2001. тДЦ 1.

10 ╨Ъ╨╕╤Б╨╡╨╗╨╡╨▓ ╨Р.╨Р. ╨Ъ╨░╨║ ╨╢╨╕╨╗╨╕ ╨╕ ╤Б╤А╨░╨╢╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╝╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤З╨░╨╜╨╡ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Г: ╨╝╨╡╨╜╤В╨░╨╗╨╕╤В╨╡╤В ╤Б╨╡╨▓╨╡╤А╤П╨╜ ╨▓ 1941тАУ1945 ╨│╨╛╨┤╨░╤Е. ╨Ь╤Г╤А╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨╛╨╡ ╨║╨╜╨╕╨╢╨╜╨╛╨╡ ╨╕╨╖╨┤╨░╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛, 2002. ╨б. 404.

11 ╨Ю╨ж╨Т╨Ь╨Р. ╨д. 1346. ╨Ю╨┐. 2. ╨Ф. 30. ╨Ы. 24.

12 ╨Ъ╨╕╤Б╨╡╨╗╨╡╨▓ ╨Р.╨Р. ╨г╨║╨░╨╖. ╤Б╨╛╤З. ╨б. 465.

13 ╨Ю╨ж╨Т╨Ь╨Р. ╨д. 1346. ╨Ю╨┐. 27. ╨Ф. 10. ╨Ы. 135.

╨Ъ╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤А╨╕╨╕