╨נ ╨¥. ╨ת╤ד╨╗╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ (╨í╨░╨╜╨║╤ג-╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│) ╨₧╨á╨ú╨צ╨ר╨ץ ╨ר╨ק ╨ת╨₧╨¢╨¢╨ץ╨ת╨ª╨ר╨ש ╨á╨₧╨£╨נ╨¥╨₧╨ע╨½╨Ñ: ╨¥╨₧╨ע╨½╨ץ ╨פ╨נ╨¥╨¥╨½╨ץ ╨ר╨í╨í╨¢╨ץ╨פ╨₧╨ע╨נ╨¥╨ר╨ש

╨ú╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╤כ ╨£╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨░╤ן ╨נ╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤ן ╤א╨░╨║╨╡╤ג╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨╜╨░╤ד╨║ ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨╕

╨º╨░╤ב╤ג╤ל III╨í╨░╨╜╨║╤ג-╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│

┬⌐╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í, 2016

┬⌐╨ת╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ג╨╕╨▓ ╨░╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨▓, 2015

┬⌐ ╨í╨ƒ╨▒╨ף╨ú╨ƒ╨ó╨פ, 2016

╨₧╤ב╨╜╨╛╨▓╨╜╨░╤ן ╨╝╨░╤ב╤ב╨░ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨▓╤ט╨╡╨│╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ן╨╝ ╤ב╨╡╨╝╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨░ ╨á╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╤כ╤ו, ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗╨░ ╨▓ ╨נ╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ (╨▓ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨╕, ╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í) ╨▓ 1920-╤ו Γאף ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ 1930-╤ו ╨│╨│. ╨╕╨╖ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨╛╨▓╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╣.

╨¡╤ג╨╛ ╨╛╨│╨╜╨╡╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╡, ╨╛╤ו╨╛╤ג╨╜╨╕╤ח╤ל╨╡ ╨╕ ╤ב╨┐╨╛╤א╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ו╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡, ╤ן╨▓╨╗╤ן╨▓╤ט╨╡╨╡╤ב╤ן ╨╜╨╡╨╛╤ג╤ך╨╡╨╝╨╗╨╡╨╝╤כ╨╝ ╤ם╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ ╨╛╨┤╨╡╨╢╨┤╤כ. ╨í╤מ╨┤╨░ ╨╢╨╡ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╤ן╤ג╤ב╤ן ╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨░╤א╨╛╤ח╨╜╤כ╨╡ ╤ם╨║╨╖╨╡╨╝╨┐╨╗╤ן╤א╤כ, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╨░╨║╤ג╨░ ╨┤╨░╤א╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל╤מ ╨╗╨╕╤ח╨╜╤כ╤ו ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╨╣ ╤ח╨╗╨╡╨╜╨╛╨▓ ╤ז╨░╤א╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤י╨╡╨╣ ╨┤╨╕╨╜╨░╤ב╤ג╨╕╨╕ ╨╕ ╨▓ ╨┤╨░╨╗╤ל╨╜╨╡╨╣╤ט╨╡╨╝ ╨╗╨╕╤ט╤ל ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╤ל╨╡╤א╤כ ╤א╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╤ו ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨╛╨▓ ╨╕ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╜╤ן╨║╨╛╨▓.

╨ע ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤א╨╡ 2012 ╨│., ╨▓ ╨┐╤א╨╡╨┤╨┤╨▓╨╡╤א╨╕╨╕ 400-╨╗╨╡╤ג╨╕╤ן ╨▓╨╛╤ב╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤א╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╕ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨░ ╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨┤╨╕╨╜╨░╤ב╤ג╨╕╨╕ ╨á╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╤כ╤ו, ╨▓╤כ╤ט╨╗╨░ ╨║╨╜╨╕╨│╨░ ╨░╨▓╤ג╨╛╤א╨░ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╣ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל╨╕ ┬½╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╨╡ ╤א╨╡╨╗╨╕╨║╨▓╨╕╨╕ ╨פ╨╛╨╝╨░ ╨á╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╤כ╤ו┬╗1, ╨▓ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤ד╤מ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨▓╨║╨╗╤מ╤ח╨╡╨╜╤כ ╨▓╤ב╨╡ ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨░ ╤ג╨╛╤ג ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤ג ╨▓ ╤ה╨╛╨╜╨┤╨░╤ו ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╕ ╨╕╨╜╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨░╨╝╤ן╤ג╨╜╨╕╨║╨╕, ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨▓╤ט╨╕╨╡ ╤ח╨╗╨╡╨╜╨░╨╝ ╤ב╨╡╨╝╤ל╨╕ ╨á╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╤כ╤ו.

╨ק╨░ ╤ג╤א╨╕ ╨│╨╛╨┤╨░, ╨┐╤א╨╛╤ט╨╡╨┤╤ט╨╕╨╡ ╤ב ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤ג╨░ ╨▓╤כ╤ו╨╛╨┤╨░ ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤ן ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╕, ╨▓ ╤ה╨╛╨╜╨┤╨░╤ו ╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í ╤ד╨┤╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╕╤ג╤ל ╨╕ ╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╨░╤ג╤א╨╕╨▒╤ד╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╨╡╤י╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ 25 ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤ז ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨▓╤ט╨╡╨│╨╛ ╨á╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╤כ╨╝, ╨▓ ╤ג╨╛╨╝ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡ ╨┤╨╡╤ג╤ב╨║╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡, ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╕ ╨╕╨╜╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╜╤כ╨╡ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╡╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨╕ ╤ב╨╡╤א╨╕╨╣╨╜╤כ╨╡ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╤כ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤כ╤ו ╨╕ ╨╛╤ו╨╛╤ג╨╜╨╕╤ח╤ל╨╕╤ו ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨╛╨║, ╨┐╤א╤ד╤ב╤ב╨║╤ד╤מ ╤ב╨░╨▒╨╗╤מ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ן ╨£╨╕╤ו╨░╨╕╨╗╨░ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ח╨░, ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ II.

╨₧╤ג╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╜╨░╨│╤א╨░╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ II ╨╜╨╡╨╛╨▒╤ו╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛ ╨┤╨░╤ג╤ל ╤ב╨╗╨╡╨┤╤ד╤מ╤י╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤ן╤ב╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨ñ╨╛╤א╨╝╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א ╨▓ ╤ב╨┐╨╕╤ב╨║╨░╤ו ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╛╨▓ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╤ב╤ן. ╨ר ╨▓╤ב╨╡ ╨╢╨╡Γאª

╨פ. ╨נ. ╨£╨╕╨╗╤מ╤ג╨╕╨╜ ╨▓╤ב╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╗ ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╨║╨░╨║ ╨▓ ╨╜╨╛╤ן╨▒╤א╨╡ 1877 ╨│. ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╨▓╨╖╤ן╤ג╨╕╤ן ╨ƒ╨╗╨╡╨▓╨╜╤כ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א II ╨╛╨▒╤א╨░╤ג╨╕╨╗╤ב╤ן ╨║ ╨╜╨╡╨╝╤ד ╤ב╨╛ ╤ב╨╗╨╡╨┤╤ד╤מ╤י╨╕╨╝╨╕ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨░╨╝╨╕: ┬½╨נ ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╨╡╤ג ╨╗╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╝╨╕╨╜╨╕╤ב╤ג╤א, ╤ח╤ג╨╛ ╨╕ ╤ן ╨╖╨░╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗ ╨ף╨╡╨╛╤א╨│╨╕╨╡╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ג╨╡╨╝╨╗╤ן╨║?┬╗. ╨ע╨╛╤ב╤ו╨╕╤י╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┤╤ד╤ט╨╕╨╡╨╝ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ן, ╨▓╤ב╨╡ ╨╝╤כ, ╨╛╨║╤א╤ד╨╢╨░╨▓╤ט╨╕╨╡ ╨╡╨│╨╛, ╨┐╤א╨╛╨║╤א╨╕╤ח╨░╨╗╨╕ ╨╡╨╝╤ד ╤ב ╨╜╨╡╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╛╨┤╤ד╤ט╨╡╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ Γא£╤ד╤א╨░Γא¥┬╗. ╨ƒ╨╛ ╨▓╨╛╤ב╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤ן╨╝ ╨╛╤ח╨╡╨▓╨╕╨┤╤ז╨╡╨▓, ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א II ╤ג╨╛╨│╨┤╨░ ╨╢╨╡ ╨╛╨▒╤א╨░╤ג╨╕╨╗╤ב╤ן ╨║ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╝╤ד ╤ב╤כ╨╜╤ד ╨í╨╡╤א╨│╨╡╤מ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╨╕╤ח╤ד ╤ב╨╛ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨░╨╝╨╕: ┬½╨» ╨┤╤ד╨╝╨░╤מ, ╤ן ╨╝╨╛╨│╤ד ╤ב╨╡╨▒╨╡ ╨╜╨░╨┤╨╡╤ג╤ל ╨│╨╡╨╛╤א╨│╨╕╨╡╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ג╨╡╨╝╨╗╤ן╨║┬╗. ╨í╨╡╤א╨│╨╡╨╣ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╨╕╤ח ╨┐╨╕╤ב╨░╨╗ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨┐╨╛ ╤ם╤ג╨╛╨╝╤ד ╨┐╨╛╨▓╨╛╨┤╤ד: ┬½╨פ╤ד╤ט╨║╨░ ╨ƒ╨░╨┐╨░! Γא£╨ס╨╛╨╢╨╡ ╨╝╨╛╨╣, ╨╡╤י╨╡ ╨▒╤כ!Γא¥ Γאף ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╤ן ╨╝╨╛╨│ ╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג╨╕╤ג╤ל┬╗2.

╨ר 28 ╨╜╨╛╤ן╨▒╤א╤ן 1877 ╨│. ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א II ┬½╨▓╨╛╨╖╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗┬╗ ╨╜╨░ ╤ב╨▓╨╛╤מ ╤ב╨░╨▒╨╗╤מ ╨ף╨╡╨╛╤א╨│╨╕╨╡╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ג╨╡╨╝╨╗╤ן╨║ ╨┐╨╛ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╤מ ╨┐╨╛╨▒╨╡╨┤╤כ ╨┐╨╛╨┤ ╨ƒ╨╗╨╡╨▓╨╜╨╛╨╣, ╤ה╨░╨║╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕ ╤ב╨░╨╝ ╤ב╨╡╨▒╤ן ╨╜╨░╨│╤א╨░╨┤╨╕╨╗ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╤כ╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨╝. ╨ע ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╨║╨▓╨░╤א╤ג╨╕╤א╨╡ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╤ב╨░╨▒╨╗╨╕, ╨┐╨╛╤ם╤ג╨╛╨╝╤ד ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א ╨┐╤א╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗ ╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╤ל ╤ג╨╡╨╝╨╗╤ן╨║ ╨╜╨░ ╨╛╨▒╤כ╤ח╨╜╨╛╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╕. ╨¥╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╤ד ╨ף╨▓╨░╤א╨┤╨╡╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤ג╤א╤ן╨┤╨░ ╨ƒ╨╛╤ח╨╡╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╜╨▓╨╛╤ן ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╨░ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╤ד ╤ה╨╛╨╜ ╨¡╨╜╨┤╨╡╨╜╤ד ╨║╨░╨║ ╤א╨░╨╖ ╨┐╤א╨╕╤ב╨╗╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╖ ╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╤ד╤מ ╤ב╨░╨▒╨╗╤מ, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤ד╤מ ╨╛╨╜ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗ ╨╛╤ג ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╨╛╨▓ ╨╛╤ג╤א╤ן╨┤╨░ ╨┐╨╛╨┤╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╤ד, ╤ח╤ג╨╛ ╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ב╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨╛ 2 ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤א╤ן3.

╨ó╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨╝, ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א II, ╤ה╨╛╤א╨╝╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╤ח╨░╤י╨╕╨╣╤ב╤ן ╨▓ ╤ב╨┐╨╕╤ב╨║╨░╤ו ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╛╨▓ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╤ה╨░╨║╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕ ╤ם╤ג╤ד ╨╜╨░╨│╤א╨░╨┤╤ד ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨╕, ╤א╨░╨╖╤ד╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן, ╨╖╨░╨║╨░╨╖╨░╨╗ ╨╜╨╡╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╤ם╨║╨╖╨╡╨╝╨┐╨╗╤ן╤א╨╛╨▓ ╨┤╨╗╤ן ╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב ╤א╨░╨╖╨╗╨╕╤ח╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╝╤ד╨╜╨┤╨╕╤א╨░╨╝╨╕. ╨ע ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╨╕ ╨ª╨╡╨╜╤ג╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╝╨╛╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╤ב╤ן ╨╝╨╛╤א╤ב╨║╨░╤ן ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╤ב╨║╨░╤ן ╤ב╨░╨▒╨╗╤ן ╨╛╨▒╤א. 1855 ╨│., ╨░ ╨▓ ╨ף╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╝ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╡ ╨▓ ╨£╨╛╤ב╨║╨▓╨╡ Γאף ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╨░╤ן ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╤ב╨║╨░╤ן ╤ב╨░╨▒╨╗╤ן ╨╛╨▒╤א. 1865 ╨│., ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨░╤ן ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨┐╤א╨╕ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╨╡ ╨▓ ╨┤╨╡╨╜╤ל ╨┐╨╛╨║╤ד╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨│╨╛ 1 ╨╝╨░╤א╤ג╨░ 1881 ╨│.

╨¢╤מ╨▒╨╛╨┐╤כ╤ג╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╤ם╤ג╨╕ ╨┤╨▓╨╡ ╤ב╨░╨▒╨╗╨╕, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨░╤ן ╨▓ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╕ ╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨░╤ן ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╤ב╨║╨░╤ן ╤ב╨░╨▒╨╗╤ן ╨╛╨▒╤א. 1827 ╨│. ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג ╨╖╨╜╨░╨║ ╨╛╤א╨┤╨╡╨╜╨░ ╨í╨▓. ╨ף╨╡╨╛╤א╨│╨╕╤ן ╨╜╨░ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨╡, ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨▓╤ט╨╕╨╣╤ב╤ן ╨┤╨╗╤ן ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╡ ╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל ╨▓╨╖╨░╨╝╨╡╨╜ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╤ב ╨┤╤א╨░╨│╨╛╤ז╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨║╨░╨╝╨╜╤ן╨╝╨╕. ╨£╨╡╨╢╨┤╤ד ╤ג╨╡╨╝, ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א ┬½╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗┬╗ ╨╜╨░╨│╤א╨░╨┤╤ד ╨▒╨╡╨╖ ╨┤╤א╨░╨│╨╛╤ז╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨║╨░╨╝╨╜╨╡╨╣.

╨ת╤ב╤ג╨░╤ג╨╕, ╨│╨╡╨╛╤א╨│╨╕╨╡╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╛╤א╨┤╨╡╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╖╨╜╨░╨║ ╨▒╤כ╨╗ ╨╕ ╨╜╨░ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╤ט╨░╤ט╨║╨╕, ╨┐╨╛╨┤╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╤ד ╤ח╨╡╤א╨╡╨╖ ╨│╨╛╨┤ ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ┬½╤ב╨░╨╝╨╛╨╜╨░╨│╤א╨░╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן┬╗, 1 ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤א╤ן 1878 ╨│. ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╨░╨╝╨╕ ╨í╨╛╨▒╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ ╨ת╨╛╨╜╨▓╨╛╤ן.

╨¥╨╕╨╢╨╡ ╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╤כ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╤ן ╨▓╨╜╨╛╨▓╤ל ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╨┐╨░╨╝╤ן╤ג╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡, ╨▓ ╤א╤ן╨┤╨╡ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╡╨▓, ╨╜╨╡╨╛╨▒╤ו╨╛╨┤╨╕╨╝╤כ╨╡ ╨▒╨╕╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╕ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╤א╨╕╨╕ ╨║ ╨╜╨╕╨╝.

11 ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓ ╨╕╨╖ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨░ ╨▓╨╜╨╛╨▓╤ל ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╤א╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╤ו ╨┐╨╡╤א╤ב╨╛╨╜╨╕╤ה╨╕╤ז╨╕╤א╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╨┐╨╛╨║╨░ ╨╜╨╡ ╤ד╨┤╨░╨╗╨╛╤ב╤ל: ╨╜╨░ ╨╜╨╕╤ו ╨╜╨╡╤ג ╨╜╨╕╨║╨░╨║╨╕╤ו ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╨╡╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╨╝╨╛╨╜╨╛╨│╤א╨░╨╝╨╝ ╨╕ ╨▓ ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╤ו ╨╜╨╡╤ג ╨╜╨░ ╤ם╤ג╨╛ ╨╜╨╕╨║╨░╨║╨╕╤ו ╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╨╣. ╨ע ╤ג╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨▓╤כ╤ב╨╛╨║╨╛╨╡ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨▓╤כ╨┤╨╡╨╗╨║╨╕ (╨▓ ╤א╤ן╨┤╨╡ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╡╨▓), ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ (╨╕╨╖ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░) ╨╜╨╡ ╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╤מ╤ג ╨╜╨╕╨║╨░╨║╨╕╤ו ╤ב╨╛╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨▓ ╤ג╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╤ם╤ג╨╕ 11 ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓ ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨╗╨╕ ╤ח╨╗╨╡╨╜╨░╨╝ ╤ב╨╡╨╝╤ל╨╕ ╨á╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╤כ╤ו. ╨ע╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨▓ ╨▒╤ד╨┤╤ד╤י╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨╕╤ב╨║ ╨▓ ╨░╤א╤ו╨╕╨▓╨░╤ו ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╤ג ╤ד╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╤ג╤ל ╤ם╤ג╨╕ ╨┤╨░╨╜╨╜╤כ╨╡.

╨ƒ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨░╤ן ╤ב╨░╨▒╨╗╤ן ╨╕ ╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤ב╨║╨░╤ן ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░, ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨▓╤ט╨╕╨╡ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╝╤ד ╨║╨╜╤ן╨╖╤מ ╨£╨╕╤ו╨░╨╕╨╗╤ד ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ח╤ד, ╤ד╨╢╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨╛╨┐╤ד╨▒╨╗╨╕╨║╨╛╨▓╨░╨╜╤כ ╨╕ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╛╨╜╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╜╨░ ╨▓╤כ╤ב╤ג╨░╨▓╨║╨╡ ┬½╨á╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╡ ╨╝╨╡╨╝╨╛╤א╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ XIX Γאף ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨░ ╨Ñ╨Ñ ╨▓.┬╗4, ╨┐╨╛╤ם╤ג╨╛╨╝╤ד ╨▓ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╣ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל╨╡ ╨╜╨╡ ╤א╨░╤ב╤ב╨╝╨░╤ג╤א╨╕╨▓╨░╤מ╤ג╤ב╤ן.

╨₧╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ II

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨░╤ן ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╨░╤ן ╤ם╨║╤ב╨┐╨╡╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨░╤ן ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨ע. ╨ó╨░╤א╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛, 1865Γאף1866 ╨│╨│.

╨í╤ג╨▓╨╛╨╗ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ז╨╕╨╗╨╕╨╜╨┤╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╜╨░╤א╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣, ╤ב ╤ח╨╡╤ג╤כ╤א╤ל╨╝╤ן ╨╜╨░╤א╨╡╨╖╨░╨╝╨╕, ╤ב╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜ ╤ב ╨╗╨╛╨╢╨╡╨╣ ╤ג╤א╨╡╨╝╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╨╝╨╕. ╨¥╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨╡ ╤ב╨╗╨╡╨▓╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ: ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א 12169 ╨╕ ╨╗╤ד╨║ ╤ב╨╛ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨╛╨╣ (╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨ר╨╢╨╡╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░). ╨¥╨░ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╨░╨╜╤ג╨░╨▒╨║╨░ ╨┤╨╗╤ן ╤א╨╡╨╝╨╜╤ן; ╤ב╨╗╨╡╨▓╨░ ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨╝ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨ó╤ד╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╝╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╤ח╨║╨░ ╨╕ ╨▒╤ד╨║╨▓╤כ ╨ƒ╨₧. ╨¥╨░ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛: ╨╗╤ד╨║ ╤ב╨╛ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨╛╨╣ (╨ר╨╢╨╡╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╨╣ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤). ╨¥╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╤ז╨╡╨▓╤ל╤ן ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╤כ╨╣, ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨╝ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨║╨╛╨╜╤ג╤א╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨ó╤ד╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╝╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╤ח╨║╨░ ╨╕ ╨╜╨╡╤א╨░╨╖╨▒╨╛╤א╤ח╨╕╨▓╤כ╨╡ ╨▒╤ד╨║╨▓╤כ. ╨ƒ╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╕╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג ╨╕╨╖ ╨│╨╡╤ב╤ב╨╡╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╨╕ ╨╝╤ד╤ט╨║╨╕. ╨í╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ: ╨╗╤ד╨║ ╤ב╨╛ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨╛╨╣ (╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨ר╨╢╨╡╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░) ╨╕ ╨▒╤ד╨║╨▓╤כ MD (?).

╨ק╨░╤ג╨▓╨╛╤א ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▒╨╗╨╛╨║╨░, ╨┐╨╛╨▓╨╛╤א╨░╤ח╨╕╨▓╨░╤מ╤י╨╡╨│╨╛╤ב╤ן ╨╜╨░ ╤ט╨░╤א╨╜╨╕╤א╨╡ ╨▓ ╨▓╨╡╤א╤ג╨╕╨║╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╗╨╛╤ב╨║╨╛╤ב╤ג╨╕. ╨ע ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א ╨▓╨╝╨╛╨╜╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜ ╤ד╨┤╨░╤א╨╜╨╕╨║, ╨▓ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╕╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╡╤ז ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨│╨╛ ╤ד╨┤╨░╤א╤ן╨╡╤ג ╨║╤ד╤א╨╛╨║ ╨┐╤א╨╕ ╨╜╨░╨╢╨░╤ג╨╕╨╕ ╨╜╨░ ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨║╤א╤מ╤ח╨╛╨║.

╨¥╨░ ╨╖╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨║╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨í╨╡╤ב╤ג╤א╨╛╤א╨╡╤ז╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░: ╨í.╨₧.╨ק. 1865. ..╨נ. ╨¥╨░ ╨╖╨╝╨╡╨╣╨║╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ: ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨ó╤ד╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╝╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╤ח╨║╨░ ╨╕ ╨▒╤ד╨║╨▓╤כ S ╨ƒ╨ף. ╨í╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨░╤ן ╤ב╨║╨╛╨▒╨░ ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨░╤ן, ╨╡╨╡ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡. ╨¥╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ: ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨ó╤ד╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╝╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╤ח╨║╨░, ╨▒╤ד╨║╨▓╤כ ╨ñ╨í, ╨╜╨╡╤א╨░╨╖╨▒╨╛╤א╤ח╨╕╨▓╤כ╨╡ ╨▒╤ד╨║╨▓╤כ. ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨┤ ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╤כ╨╝ ╨║╤א╤מ╤ח╨║╨╛╨╝ ╨▓╨╝╨╛╨╜╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜ ╨║╤א╤מ╤ח╨╛╨║ ╤ה╨╕╨║╤ב╨░╤ג╨╛╤א╨░ ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨░.

╨¥╨░ ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╖╨░╤ג╤כ╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨╡ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨░ ╤ב╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛: ╨┤╨▓╤ד╨│╨╗╨░╨▓╤כ╨╣ ╨╛╤א╨╡╨╗, ╨▒╤ד╨║╨▓╤כ ╨ƒ╨ת, ╨╗╤ד╨║ ╤ב╨╛ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨╛╨╣ (╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨ר╨╢╨╡╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░). ╨í╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╨▓ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨▓╤כ╨┤╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨נ╨£ 1356 ╨▓ ╨╛╨▓╨░╨╗╨╡. ╨í╨╗╨╡╨▓╨░ ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨░╤ן ╨┐╨╗╨░╤ב╤ג╨╕╨╜╨║╨░ ╤ב ╨│╤א╨░╨▓╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╤ל╤מ: ╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨░╤ן ╤ב╨╕╤ב╤ג╨╡╨╝╤כ ╨ע. ╨ó╨░╤א╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛, ╨╛╨┐╤כ╤ג╨╜╤כ╨╣ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז 1856 ╨│╨╛╨┤╨░. ╨ר╨╖ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╕ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ II; ╤א╤ן╨┤╨╛╨╝ ╨╢╨╡╨╗╤ג╨╛╨╣ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░-╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן ╨נ.╨פ.╨£. 25772. ╨₧╨▒╤י╨░╤ן ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ 1355 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ 866 ╨╝╨╝, ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א 15,24 ╨╝╨╝ (6 ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╣).

╨¥╨╡╤ג ╤ט╨╛╨╝╨┐╨╛╨╗╨░, ╨╗╨╛╨╢╨░ ╤ב╨╗╨╛╨╝╨░╨╜╨░ ╤ד ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨░, ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג╤ב╤ן ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╡ ╨╛╤ג╨║╨╛╨╗╤כ ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╨░, ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨╕ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╨╡ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░ ╨╜╨╡ ╨╖╨░╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤כ, ╤ב╨╗╨╛╨╝╨░╨╜ ╤ה╨╕╨║╤ב╨░╤ג╨╛╤א ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨░.

╨ר╨╜╨▓. Γהצ 5/10. ╨ת╨╜. Γהצ 2335. ╨í╤ג. ╨╝╤ד╨╖. Γהצ 1356; ╨נ╨פ╨£ 25772.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗╨░ ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨╕╨╖ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░ ╨▓ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ 1930-╤ו ╨│╨│.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז ╨┤╨░╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜ 1856 ╨│╨╛╨┤╨╛╨╝ ╤ן╨▓╨╜╨╛ ╨╛╤ט╨╕╨▒╨╛╤ח╨╜╨╛. ╨¥╨░ ╨╖╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨║╨╡ ╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╜ ╨│╨╛╨┤ ╨╡╨╡ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן Γאף 1865. ╨í╨╛╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛, ╤ם╤ג╨░ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╡╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨░╤ן ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨ó╨░╤א╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨▒╤כ╤ג╤ל ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨░ ╤א╨░╨╜╨╡╨╡ 1865 ╨│.

╨ó╨░╤א╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╕╨╣ ╨ע╨╕╤ג╨░╨╗╨╕╨╣ (?Γאף?) Γאף ╨┤╨▓╨╛╤א╤ן╨╜╨╕╨╜ ╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╛-╨╗╨╕╤ג╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╤ב╤ו╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║-╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל. ╨ע╨╛ ╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ 1860-╤ו ╨│╨│. ╤א╨░╨╖╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╗ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╤מ ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨░╤ן ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨░ ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╨í╨╡╤ב╤ג╤א╨╛╤א╨╡╤ז╨║╨╛╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╝ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨╡ ╨╕╨╖ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ╨╛╨▒╤א. 1856 ╨│. ╤ב ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╨╡╨╣ ╨╛╤ג ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╤ו ╨░╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕╤ח╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨╛╨║, ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨▓ ╨ר╨╢╨╡╨▓╤ב╨║╨╡ ╨╕ ╨ó╤ד╨╗╨╡. ╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨░ ╨┤╨╗╤ן ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╤כ ╤ד╨╜╨╕╤ג╨░╤א╨╜╤כ╨╝ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜╨╛╨╝ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א╨░ 6 ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╣ (15,24 ╨╝╨╝). ╨ƒ╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╨╕╤ב╨┐╤כ╤ג╨░╨╜╨╕╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╛╨▒╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╡╨╝╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╨░╤ז╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╤כ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨┐╨╛╨┤╨░╤א╨╡╨╜╨░ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╤ד II.

╨ת╨░╨║╨╕╨╡-╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨▒╨╕╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╡ ╨┤╨░╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╛ ╨ע. ╨ó╨░╤א╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨╝ ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╕╤ג╤ל ╨┐╨╛╨║╨░ ╨╜╨╡ ╤ד╨┤╨░╨╗╨╛╤ב╤ל. ╨ע╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨╛╨╜ ╨▒╤כ╨╗ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╨╝ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨╛╨╝ ╨▓ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓ ╨╕╨╗╨╕ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א╨╛╨╝ ╨╜╨░ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨╛╨▓. ╨ע ╨▒╨╕╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╤ו ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤ן╤ו, ╨┐╨╛╤ב╨▓╤ן╤י╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╛╤ו╨╛╤ג╤כ, ╨ע. ╨ó╨░╤א╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╜╨╡ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤ג╤ב╤ן.

╨ע 1890Γאף1900-╤ו ╨│╨│. ╨╜╨░ ╤א╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╝ ╤א╤כ╨╜╨║╨╡ ╨▒╤כ╨╗ ╤ו╨╛╤א╨╛╤ט╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╡╨╜ ╨╝╨╛╤ב╨║╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╨╣ ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜ ╨נ╨╜╤ג╨╛╨╜╨░ ╨ע╨╕╤ג╨░╨╗╤ל╨╡╨▓╨╕╤ח╨░ ╨ó╨░╤א╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛ (1864Γאף?), ╤א╨░╤ב╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨▓╤ט╨╕╨╣╤ב╤ן ╨╜╨░ ╨£╤ן╤ב╨╜╨╕╤ז╨║╨╛╨╣ ╤ד╨╗╨╕╤ז╨╡. ╨í╨║╨╛╤א╨╡╨╡ ╨▓╤ב╨╡╨│╨╛, ╤ם╤ג╨╛ ╤ב╤כ╨╜ ╨ע. ╨ó╨░╤א╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛ Γאף ╤ה╨░╨╝╨╕╨╗╨╕╤ן ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤א╨╡╨┤╨║╨░╤ן, ╨┐╨╛╤ם╤ג╨╛╨╝╤ד ╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╨╛╨╡ ╤ב╨╛╨▓╨┐╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤ג╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ ╨נ.╨ע. ╨ó╨░╤א╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ב ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨╣ ╨▒╤ד╨║╨▓╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ן ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╝╨░╨╗╨╛╨▓╨╡╤א╨╛╤ן╤ג╨╜╤כ╨╝.

╨í╤כ╨╜ ╤ן╨▓╨╜╨╛ ╤ד╨╜╨░╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╛╤ג ╨╛╤ג╤ז╨░ ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨╡╤ב ╨║ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╝╤ד ╨┤╨╡╨╗╤ד.

╨ƒ╨╛ ╨┤╨░╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨ע.╨ץ. ╨£╨░╤א╨║╨╡╨▓╨╕╤ח╨░, ╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨▓ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ ┬½╨₧╤ו╨╛╤ג╨╜╨╕╤ח╤ל╨╡ ╨╕ ╤ב╨┐╨╛╤א╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╨╡ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡┬╗, ╨נ.╨ע. ╨ó╨░╤א╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╕╨╣ ┬½╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤ב╨░╨╝ ╨▓╤כ╨┐╤ד╤ב╨║╨░╨╗ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤א╨╛╨│╨╕╨╡ ╤א╤ד╨╢╤ל╤ן, ╨╖╨░╤ג╨╡╨╝ ╤א╨░╨╖╨▓╨╕╨╗ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤ד╤מ ╤ג╨╛╤א╨│╨╛╨▓╨╗╤מ, ╨╖╨░╨║╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╗ ╤ו╨╛╤א╨╛╤ט╨╕╨╡ ╨╖╨░╨│╤א╨░╨╜╨╕╤ח╨╜╤כ╨╡ ╤א╤ד╨╢╤ל╤ן ╨╕ ╨▓╤כ╨┐╤ד╤ב╨║╨░╨╗ ╤ב╨╛ ╤ב╨▓╨╛╨╕╨╝ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛╨╝. ╨₧╤א╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╗ ╨░╨║╤ז╨╕╨╛╨╜╨╡╤א╨╜╨╛╨╡ ╨╛╨▒╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛. ╨Ñ╨╛╤א╨╛╤ט╨╕╨╣ ╨╛╤ו╨╛╤ג╨╜╨╕╨║, ╤ב╤ג╨╡╨╜╨┤╨╛╨▓╨╕╨║┬╗.

╨ó╨░╤א╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╗╨░╨│╨░╨╗ ╨╛╤ו╨╛╤ג╨╜╨╕╨║╨░╨╝ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╣ ╨░╤ב╤ב╨╛╤א╤ג╨╕╨╝╨╡╨╜╤ג ╨╛╤ו╨╛╤ג╨╜╨╕╤ח╤ל╨╕╤ו ╤א╤ד╨╢╨╡╨╣, ╤א╨╡╨▓╨╛╨╗╤ל╨▓╨╡╤א╨╛╨▓, ╨▒╨╛╨╡╨┐╤א╨╕╨┐╨░╤ב╨╛╨▓, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤א╨░╨╖╨╗╨╕╤ח╨╜╤כ╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╕ ╨░╨║╤ב╨╡╤ב╤ב╤ד╨░╤א╤כ. ╨£╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜╤כ ╨ó╨░╤א╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨▓ ╨Ñ╨░╤א╤ל╨║╨╛╨▓╨╡ ╨╕ ╨¥╨╕╨╢╨╜╨╡╨╝ ╨¥╨╛╨▓╨│╨╛╤א╨╛╨┤╨╡. ╨₧╨╜ ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╤י╨╕╨║╨░ ╨ר╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ ╨╛╤ו╨╛╤ג╤כ, ╨«╨╢╨╜╨╛-╨á╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ ╨╛╤ו╨╛╤ג╤כ ╨╕ ╨פ╨╛╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ ╨╛╤ו╨╛╤ג╤כ. ╨í 1898 ╨│. ╨▒╤כ╨╗ ╤ח╨╗╨╡╨╜╨╛╨╝ ╨£╨╛╤ב╨║╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ ╨╛╤ו╨╛╤ג╤כ. ╨ע╤כ╨┐╤ד╤ב╤ג╨╕╨╗ ╨┤╨▓╨╡ ╨║╨╜╨╕╨│╨╕ ╨╛╨▒ ╨╛╤ו╨╛╤ג╨╜╨╕╤ח╤ל╨╡╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╨┐╤ב╨╡╨▓╨┤╨╛╨╜╨╕╨╝╨╛╨╝ ┬½╨ף╤א╨░╨╢╨┤╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א┬╗.

╨¥╨╛ ╨▓ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤מ ╨נ.╨ע. ╨ó╨░╤א╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╕╨╣ ╨▓╨╛╤ט╨╡╨╗ ╨▓ ╨┐╨╡╤א╨▓╤ד╤מ ╨╛╤ח╨╡╤א╨╡╨┤╤ל ╨║╨░╨║ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ל ╨║╤ד╤א╨╛╤א╤ג╨░. ╨ע 1904 ╨│. ╨┐╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤מ ╨╝╨╕╨╜╨╕╤ב╤ג╤א╨░ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╤ן ╨╕ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╨╝╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓ ╨נ.╨í. ╨ץ╤א╨╝╨╛╨╗╨╛╨▓╨░ ╨╛╨╜ ╨▓╤כ╨║╤ד╨┐╨╕╨╗ ╨╖╨╡╨╝╨╗╤מ ╨▓ ╨┐╤א╨╕╨▒╤א╨╡╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╤ב╨╡, ╨│╨┤╨╡ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤א╨╛╨╕╨╗ ╤ה╨╡╤ט╨╡╨╜╨╡╨▒╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╤ד╨╗╤ל╤ג╤א╨░╤ב╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨┤╨╗╤ן ╤ג╨╛╨│╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨║╤ד╤א╨╛╤א╤ג ┬½╨ת╨░╨▓╨║╨░╨╖╤ב╨║╨░╤ן ╨á╨╕╨▓╤ל╨╡╤א╨░┬╗, ╤ג╨╛╤א╨╢╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤ג╨║╤א╤כ╤ג╨╕╨╡ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨│╨╛ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨╗╨╛╤ב╤ל 14 ╨╕╤מ╨╜╤ן 1909 ╨│. ╨ר╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤ב ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨┤╨░╤ג╤כ ╨╕╨┤╨╡╤ג ╨╛╤ג╤ב╤ח╨╡╤ג ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨│╨╛╤א╨╛╨┤╨░ ╨í╨╛╤ח╨╕ ╨║╨░╨║ ╨║╤ד╤א╨╛╤א╤ג╨░5.

╨¿╤ג╤ד╤ז╨╡╤א ╤ה╤א╨░╨╜╤ז╤ד╨╖╤ב╨║╨╕╨╣ ╨║╨░╨┐╤ב╤מ╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╡╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨£╨╛╤א╤ט╤ד╤ם╨╜╨░, 1859 (?) ╨│.

╨í╤ג╨▓╨╛╨╗ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╤ב╤ל╨╝╨╕╨│╤א╨░╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨░╤א╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣, ╤ב ╨┐╤ן╤ג╤ל╤מ ╨╜╨░╤א╨╡╨╖╨░╨╝╨╕, ╤ב╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜ ╤ב ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╤ן╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨╣ ╤ו╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╤כ╨╝ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨╕ ╨┤╨▓╤ד╨╝╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╨╝╨╕, ╨╖╨░╤ה╨╕╨║╤ב╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨┐╤א╤ד╨╢╨╕╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╖╨░╤י╨╡╨╗╨║╨░╨╝╨╕. ╨ƒ╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╕╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג ╨╕╨╖ ╤א╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╨╕ ╨╝╤ד╤ט╨║╨╕. ╨¥╨░ ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╣ ╨▒╨╛╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨│╤א╨░╨╜╨╕ ╨▓ ╨┤╤ד╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┐╤א╨╕╨╗╨╕╨▓ ╨┤╨╗╤ן ╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ט╤ג╤כ╨║╨░-╤ג╨╡╤ב╨░╨║╨░. ╨¥╨░ ╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╡╨╣ ╨│╤א╨░╨╜╨╕ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ ╨▓╤כ╨│╤א╨░╨▓╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╤ל: SYSTEME MORCHOIN, Bte, RUE Ste ANNE, 9. A PARIS. ╨¥╨░ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨╡ ╨╕ ╨▓ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨░ ╤ב╨╜╨╕╨╖╤ד ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤כ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╤כ╨╡ ╨░╨╜╤ג╨░╨▒╨║╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╤א╨╡╨╝╨╜╤ן.

╨ק╨░╨╝╨╛╨║ ╨║╨░╨┐╤ב╤מ╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣. ╨ת╤ד╤א╨╛╨║ ╤ב ╨┐╤א╨╡╨┤╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨▓╨╖╨▓╨╛╨┤╨╛╨╝. ╨í╨┐╨╕╤ז╨░ ╨║╤ד╤א╨║╨░ ╨╛╨▒╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╜╨░ ╨╜╨░╤ב╨╡╤ח╨║╨╛╨╣ ┬½╨▓ ╤ב╨╡╤ג╨╛╤ח╨║╤ד┬╗. ╨¥╨░ ╨╖╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛- ╨¥╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╤ל ╨╜╨░ ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ב╨║╨╛╨▒╨╡ ╤ב╨║╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛: ╨╜╨░╨┤- ╤ט╤ג╤ד╤ז╨╡╤א╨░ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨£╨╛╤א╤ט╤ד╤ם╨╜╨░╨┐╨╕╤ב╤ל THOMAS A PARIS ╨▓ ╨╛╨▓╨░╨╗╨╡. ╨¥╨░ ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ב╨║╨╛╨▒╨╡ ╨▓╤כ╨│╤א╨░╨▓╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╤כ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨▓╤ד╨│╨╗╨░╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╨╗╨░ ╨╕ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╤ל: A SA MAJESTE LΓאשEMPEREUR ALEXANDRE 2 (╨ץ╨│╨╛ ╨▓╨╡╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╤ד ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╤ד ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╤ד 2).

╨ƒ╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤ ╨▒╨╡╨╖ ┬½╤י╨╡╨║╨╕┬╗, ╤ב╨╛ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╖╨░╤ג╤כ╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨╛╨╝. ╨¥╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨╜╨░╨║╨╗╨╡╨╡╨╜╨░ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕╤ח╨╜╨╛ ╤ב╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨▓╤ט╨░╤ן╤ב╤ן ╨▒╤ד╨╝╨░╨╢╨╜╨░╤ן ╨▒╨╕╤א╨║╨░ ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן ╨║╤ד╤א╤ב╨╛╨▓ ┬½╨ע╤כ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗┬╗ ╤ב╨╛ ╤ב╨╗╨╡╨┤╨░╨╝╨╕ ╤ד╤ח╨╡╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨╖╨░╨┐╨╕╤ב╨╕ (╨▓ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╤ד╨│╨░╨┤╤כ╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┤╨░╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨║╨░ ╤ט╤ג╤ד╤ז╨╡╤א╨░ 1859 ╨│╨╛╨┤╨╛╨╝).

╨₧╨▒╤י╨░╤ן ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ 1180 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ 789 ╨╝╨╝, ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א 14 ╨╝╨╝.

╨ר╨╜╨▓. Γהצ 04/248. ╨ת╨╜. Γהצ 21395. ╨ƒ╨╛ ╤א╨╡╨╡╤ב╤ג╤א╤ד ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╨╛╨▓ Γהצ 669.

╨¥╨╡╤ג ╤ט╨╛╨╝╨┐╨╛╨╗╨░, ╨╜╨╡╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╤ב╨╗╨╡╨┤╤כ ╨║╨╛╤א╤א╨╛╨╖╨╕╨╕, ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╡ ╨╖╨░╨▒╨╛╨╕╨╜╤כ ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╨╡.

╨¿╤ג╤ד╤ז╨╡╤א ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗ ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╤ב ╨║╤ד╤א╤ב╨╛╨▓ ┬½╨ע╤כ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗┬╗ ╨▓ 1939 ╨│.

╨ó╨╛╨╝╨░ ╨צ╨╛╨╖╨╡╤ה-╨£╨░╤א╤ג╨╡╨╜ (Thomas Joseph-Martin) Γאף ╤ה╤א╨░╨╜╤ז╤ד╨╖╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║ ╨╕ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╨╡╤ז ╤ה╨░╨▒╤א╨╕╨║╨╕, ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨▓╤ט╨╡╨╣ ╨▓ ╨ƒ╨░╤א╨╕╨╢╨╡ ╨▓ 1850 Γאף ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ 1870-╤ו ╨│╨│. ╨ר╨╝╨╡╨╗ ╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░ ╨║╨╛╤א╨╛╨╗╤ן ╨¿╨▓╨╡╤ז╨╕╨╕ ╨╕ ╨¥╨╛╤א╨▓╨╡╨│╨╕╨╕. ╨¥╨░ ╨▓╤כ╤ב╤ג╨░╨▓╨║╨╡ 1855 ╨│. ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╨╝╨╡╨┤╨░╨╗╤ל 1 ╨║╨╗╨░╤ב╤ב╨░. ╨ú╤ח╨░╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓ ╨▓╤כ╤ב╤ג╨░╨▓╨║╨░╤ו ╨▓ ╨¢╨╛╨╜╨┤╨╛╨╜╨╡ ╨▓ 1862 ╨│. ╨╕ ╨▓ ╨ƒ╨░╤א╨╕╨╢╨╡ ╨▓ 1867 ╨│. ╨ע ╨░╨┐╤א╨╡╨╗╨╡ 1856 ╨╕ ╨▓ ╤ב╨╡╨╜╤ג╤ן╨▒╤א╨╡ 1858 ╨│. ╨╖╨░╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג╨╛╨▓╨░╨╗ ╨┤╨▓╨╡ ╤ב╨╕╤ב╤ג╨╡╨╝╤כ ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨╛╨║. ╨ר╨╖╨│╨╛╤ג╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╗ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨┤╨╗╤ן ╨¥╨░╤ז╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨│╨▓╨░╤א╨┤╨╕╨╕, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨┤╨╗╤ן ╤ב╨▓╨╛╨▒╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╤א╤כ╨╜╨║╨░. ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤ן ╤ה╨░╨▒╤א╨╕╨║╨░ ╨ó╨╛╨╝╨░ ╨▓╤כ╨┐╤ד╤ב╨║╨░╨╗╨░ ╨╜╨╡ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨╛╨│╨╜╨╡╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡, ╨╜╨╛ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╗╤ד╨║╨╕, ╨░╤א╨▒╨░╨╗╨╡╤ג╤כ ╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╨╡ ╨▓╨╕╨┤╤כ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן6.

╨ñ╨░╨╝╨╕╨╗╨╕╤ן ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ן ┬½Morchoin┬╗, ╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╨░╤ן ╨╜╨░ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨╡, ╨╜╨╡ ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╜╨╕ ╨▓ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓. ╨ת╨░╨║╨╕╨╡-╨╗╨╕╨▒╨╛ ╤ב╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╛ ╨╜╨╡╨╝ ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╕╤ג╤ל ╨╜╨╡ ╤ד╨┤╨░╨╗╨╛╤ב╤ל.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨┤╨░╤ג╤ב╨║╨░╤ן ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╨░╤ן ╤ב╨╕╤ב╤ג. ┬½╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜┬╗ ╨╛╨▒╤א. 1867 ╨│. ╨░╨╝╨╡╤א╨╕╨║╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░, ╨▓╤ג╨╛╤א╨░╤ן ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ 1860-╤ו ╨│╨│.

╨í╤ג╨▓╨╛╨╗ ╤ז╨╕╨╗╨╕╨╜╨┤╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╜╨░╤א╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣ (5 ╨╜╨░╤א╨╡╨╖╨╛╨▓), ╤ב╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜ ╤ב ╨╗╨╛╨╢╨╡╨╣ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨╝ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╤א╨╛╨▒╨║╨╕ ╨╕ ╤ג╤א╨╡╨╝╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╨╝╨╕. ╨¥╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨╡ ╤ב╨╗╨╡╨▓╨░, ╨╜╨░ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╕ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╤ו ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨┤╨░╤ג╤ב╨║╨╛╨╡ ╨┐╤א╨╕╨╡╨╝╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨║╨╛╤א╨╛╨╜╤כ. ╨ƒ╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╕╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג ╨╕╨╖ ╤א╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╤ב ╨┤╨╕╤ב╤ג╨░╨╜╤ז╨╕╤ן╨╝╨╕ ╨┤╨╛ 1300 ╨╝╨╡╤ג╤א╨╛╨▓ ╨╕ ╨╝╤ד╤ט╨║╨╕. ╨¥╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╤ב╨╗╨╡╨▓╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ ╤ז╨╕╤ה╤א╤כ 1 2 3 4. ╨¥╨░ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨╡ ╨▓ ╨┤╤ד╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┐╤א╨╛╨┤╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨┐╤א╨╕╨╗╨╕╨▓ ╨┤╨╗╤ן ╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ט╤ג╤כ╨║╨░-╤ג╨╡╤ב╨░╨║╨░. ╨¥╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╤ז╨╡╨▓╤ל╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣. ╨í╨╜╨╕╨╖╤ד ╨┐╨╛╨┤ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨╛╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ט╨╛╨╝╨┐╨╛╨╗. ╨¥╨░ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╨░╨╜╤ג╨░╨▒╨║╨╡ ╨╕ ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╤ב╨╜╨╕╨╖╤ד ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤כ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╤כ╨╡ ╨░╨╜╤ג╨░╨▒╨║╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╤א╨╡╨╝╨╜╤ן.

╨ק╨░╤ג╨▓╨╛╤א ╨║╤א╨░╨╜╨╛╨▓╤כ╨╣, ╤ב ╨┐╨╛╨▓╨╛╤א╨╛╤ג╨╛╨╝ ╨╜╨░ ╤ט╨┐╨╕╨╗╤ל╨║╨╡ ╨▓ ╨▓╨╡╤א╤ג╨╕╨║╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╗╨╛╤ב╨║╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╜╨░╨╖╨░╨┤ ╨▓╨╜╨╕╨╖ ╨╕ ╨╛╨▒╤א╨░╤ג╨╜╨╛. ╨ת╤ד╤א╨╛╨║ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╕╨╜╨╜╤כ╨╣, ╨▓ ╤ב╨┐╤ד╤י╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╕╤א╨░╨╡╤ג ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א, ╨╜╨╡ ╨┤╨░╨▓╨░╤ן ╨╡╨╝╤ד ╨╛╤ג╨║╤א╤כ╤ג╤ל╤ב╤ן. ╨ע╨╡╤א╤ו╨╜╤ן╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨░ ╨╕ ╤ב╨┐╨╕╤ז╨░ ╨║╤ד╤א╨║╨░ ╨╛╨▒╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╜╤כ ╨╜╨░╤ב╨╡╤ח╨║╨╛╨╣ ┬½╨▓ ╤ב╨╡╤ג╨╛╤ח╨║╤ד┬╗. ╨í╨╗╨╡╨▓╨░ ╨╜╨░ ╤ז╨╡╨▓╤ל╨╡, ╤ט╨╡╨╣╨║╨╡ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨░, ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░, ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨╡, ╨║╤ד╤א╨║╨╡ ╨╕ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╤א╨╛╨▒╨║╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨┤╨░╤ג╤ב╨║╨╛╨╡ ╨┐╤א╨╕╨╡╨╝╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨║╨╛╤א╨╛╨╜╤כ. ╨í╨╗╨╡╨▓╨░ ╨╜╨░ ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א: 40000. ╨¥╨░ ╤ו╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨║╨╡ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╤א╨╛╨▒╨║╨╕ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨░ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╤ל: REMINGTONΓאשS ILION N.Y. U.S.A. PAT. MAY 3d NOV. 15th 1864 APRIL 17th 1860.

╨פ╨╡╤א╨╡╨▓╤ן╨╜╨╜╨░╤ן ╨╗╨╛╨╢╨░ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╨╕╤ג ╨╕╨╖ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨░ ╨╕ ╤ז╨╡╨▓╤ל╤ן. ╨¥╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╤ב ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨┐╤א╨╕╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨░╤ן ╨┐╨╗╨░╤ב╤ג╨╕╨╜╨░ ╤ב ╨▓╤כ╨│╤א╨░╨▓╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╤ל╤מ: ╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨░╨╝╨╡╤א╨╕╨║╨░╨╜╤ב╨║╨░╤ן ╤ב╨╕╤ב╤ג╨╡╨╝╤כ ╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜, ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░ 1864 ╨│╨╛╨┤╨░, ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א╨░ 11,43 ╨╝╨╝. ╨ר╨╖ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ II. ╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז ╨╕ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ╨▓ ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╨╕ ╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╜╤כ ╨╜╨╡╨║╨╛╤א╤א╨╡╨║╤ג╨╜╨╛. ╨ñ╨░╨║╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨░ ╨┤╨╗╤ן ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╤כ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜╨╛╨╝ 11,7 ╤ו 51R (╤ג╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╨╝╤כ╨╣ ┬½╨┤╨░╤ג╤ב╨║╨╕╨╣ ╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜┬╗), ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א╨╜╨╛ ╤ב╨╛╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨▓╤ט╨╕╨╝ ╨░╨╝╨╡╤א╨╕╨║╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜╤ד ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א╨░ .45-70. ╨¥╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╤ב ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨▓ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╢╨╡╨╗╤ג╨╛╨╣ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░-╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן 25785; ╨▓ ╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨▓╤כ╨┤╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨▓ ╨╛╨▓╨░╨╗╨╡: ╨נ╨£ 248. ╨í╨╜╨╕╨╖╤ד ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╨▓╤כ╨┤╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א: 40000.

╨₧╨▒╤י╨░╤ן ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ 1280 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ 904 ╨╝╨╝, ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א 11,7 ╨╝╨╝.

╨ƒ╨╛╤ג╨╡╤א╤ג╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╕ ╨┐╨╛╤ג╨╡╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╡, ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╡ ╨╖╨░╨▒╨╛╨╕╨╜╤כ ╨╕ ╤ז╨░╤א╨░╨┐╨╕╨╜╤כ ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╨╡.

╨ר╨╜╨▓. Γהצ 06/135. ╨ת╨╜. Γהצ 2609. ╨í╤ג. ╨╝╤ד╨╖. Γהצ ╨נ.╨פ.╨£. 25785; ╨נ╨£ 248.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗╨░ ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨╕╨╖ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░ ╨▓ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ 1930-╤ו ╨│╨│.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╤ב╤ן ╨║ ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╤ב╨░╨╝╨╛╨╣ ╨╝╨░╤ב╤ב╨╛╨▓╨╛╨╣ (╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ 1 000 000 ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤ז) ╤א╨░╨╖╨╜╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╤ב╨╕╤ב╤ג. ┬½╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜┬╗, ╨▓╤כ╨┐╤ד╤ב╨║╨░╨▓╤ט╨╡╨╣╤ב╤ן ╤ב 1867 ╨┐╨╛ 1902 ╨│. ╤ב╨╛ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░╨╝╨╕ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 30Γאף39 ╨┤╤מ╨╣╨╝╨╛╨▓ (╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕) ╨╕ 19Γאף22 ╨┤╤מ╨╣╨╝╨░ (╨║╨░╤א╨░╨▒╨╕╨╜╤כ) ╨┐╨╛╨┤ ╤א╨░╨╖╨╗╨╕╤ח╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜╤כ. ╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╨║╨░╤א╨░╨▒╨╕╨╜╤כ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ┬½╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜┬╗ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ן╤ג╤כ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨í╨¿╨נ, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨▓ ╨פ╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▓ 1867 ╨│., ╨▓ ╨¿╨▓╨╡╤ז╨╕╨╕ ╨▓ 1868 ╨│., ╨▓ ╨ר╤ב╨┐╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▓ 1869 ╨│., ╨▓ ╨ץ╨│╨╕╨┐╤ג╨╡ ╨▓ 1870 ╨│., ╨▓ ╨נ╤א╨│╨╡╨╜╤ג╨╕╨╜╨╡ ╨▓ 1879 ╨│., ╨▓ ╨¥╨╕╨┤╨╡╤א╨╗╨░╨╜╨┤╨░╤ו, ╨ת╨╕╤ג╨░╨╡, ╨נ╨▓╤ב╤ג╤א╨╛-╨ע╨╡╨╜╨│╤א╨╕╨╕, ╨¿╨▓╨╡╨╣╤ז╨░╤א╨╕╨╕, ╨£╨╡╨║╤ב╨╕╨║╨╡ ╨╕ ╤א╤ן╨┤╨╡ ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╤ו ╤ב╤ג╤א╨░╨╜.

╨פ╨░╤ג╤ב╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╤כ╨╡ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ╨╛╨▒╤א. 1867 ╨│. ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨▓ 1867Γאף 1870 ╨│╨│. ╨▓ ╨í╨¿╨נ (40 540 ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤ז; ╨┐╨╛ ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╨╝ ╨┤╨░╨╜╨╜╤כ╨╝ 40 000 ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨╛╨║ ╨╕ 1800 ╨║╨░╤א╨░╨▒╨╕╨╜╨╛╨▓), ╨░ ╨╖╨░╤ג╨╡╨╝ ╨▓ 1870Γאף1888 ╨│╨│. ╨╜╨░ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨░╨▒╤א╨╕╨║╨╡ ╨▓ ╨ת╨╛╨┐╨╡╨╜╨│╨░╨│╨╡╨╜╨╡.

╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜ ╨¡╨╗╨╕╤ה╨░╨╗╨╡╤ג (Remington Eliphalet) (1793Γאף1861) Γאף ╨░╨╝╨╡╤א╨╕╨║╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╤א╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╤ג╨╡╨╗╤ל ╨╕ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╨╛╤א ╨╛╨│╨╜╨╡╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ל ╤ב╤ג╨░╤א╨╡╨╣╤ט╨╡╨╣ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╕╤א╨╝╤כ ╨í╨¿╨נ ┬½Remington Arms┬╗, ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ 1825 ╨│. ╨▓ ╨ר╨╗╨╗╨╕╨╛╨╜╨╡, ╤ט╤ג╨░╤ג ╨¥╤ל╤מ-╨ש╨╛╤א╨║.

╨í╤כ╨╜ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨░ ╨¡╨╗╨╕╤ה╨░╨╗╨╡╤ג ╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜ II, ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ל ╨║╨╛╨╝╨┐╨░╨╜╨╕╨╕ ┬½╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜ ╨נ╤א╨╝╨╖ ╨ת╨╛╨╝╨┐╨░╨╜╨╕╨╕┬╗, ╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜-╨╝╨╗╨░╨┤╤ט╨╕╨╣ ╤ב╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╤ב╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╣ ╨║╤א╨╡╨╝╨╜╨╡╨▓╤כ╨╣ ╨╖╨░╨╝╨╛╨║ ╨▓ ╨╛╤ג╤ז╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▓ 1816 ╨│. ╨ע 1844 ╨│. ╨║ ╨║╨╛╨╝╨┐╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤א╨╕╤ב╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╨╗╤ב╤ן ╨┐╨╗╨╡╨╝╤ן╨╜╨╜╨╕╨║ ╨ñ╨╕╨╗╨╛ ╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜, ╨░ ╨╖╨░ ╨╜╨╕╨╝ ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨í╤ם╨╝╤מ╤ם╨╗ ╨╕ ╨¡╨╗╨╕╤ה╨░╨╗╨╡╤ג III, ╤ב╤כ╨╜ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ן. ╨¥╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╝╨┐╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╛ ╨╜╨░ ┬½╨¡. ╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜ ╨╕ ╤ב╤כ╨╜╨╛╨▓╤ל╤ן┬╗. ╨ע 1888 ╨│. ╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╤ב╨╛╨▒╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨┐╨╡╤א╨╡╤ט╨╗╨╕ ╨║ ╨ף╨░╤א╤ג╨╗╨╕ ╨╕ ╨ף╤א╤ם╨╝╤ד, ╨╕ ╨║╨╛╨╝╨┐╨░╨╜╨╕╤ן ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗╨░ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ┬½╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜ ╨נ╤א╨╝╨╖ ╨ת╨╛╨╝╨┐╨░╨╜╨╕┬╗. ╨ע 1902 ╨│. ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨╛╤ט╨╗╨╛ ╤ב╨╗╨╕╤ן╨╜╨╕╨╡ ╤ב ╨║╨╛╨╝╨┐╨░╨╜╨╕╨╡╨╣ ┬½╨«╨╜╨╕╨╛╨╜ ╨ת╨░╤א╤ג╤א╨╕╨┤╨╢ ╨ת╨╛╨╝╨┐╨░╨╜╨╕┬╗. ╨ע ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╤ט╤ג╨░╨▒-╨║╨▓╨░╤א╤ג╨╕╤א╨░ ╤ה╨╕╤א╨╝╤כ ╤א╨░╤ב╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨░ ╨▓ ╨│. ╨ס╤א╨╕╨┤╨╢╨┐╨╛╤א╤ג, ╤ט╤ג╨░╤ג ╨ת╨╛╨╜╨╜╨╡╨║╤ג╨╕╨║╤ד╤ג, ╨░ ╨║╨╛╨╝╨┐╨░╨╜╨╕╤ן ╨▓╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג ╨▓ ╨│╤א╤ד╨┐╨┐╤ד ┬½╨פ╤מ╨┐╨╛╨╜┬╗.

╨ע ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨║╨░╤א╤ל╨╡╤א╤כ ╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜ ╨▒╤כ╨╗ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╡╨╜, ╨▓ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╝, ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┤╨░╤א╤ן ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╝╤ד ╨░╤א╨╝╨╡╨╣╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╤א╨╡╨▓╨╛╨╗╤ל╨▓╨╡╤א╤ד ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░ 1863 ╨│. ╨┐╨╛╨┤ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜ ╤ב ╨┤╤כ╨╝╨╜╤כ╨╝ ╨┐╨╛╤א╨╛╤ו╨╛╨╝. ╨ע ╤ג╨╛╨╝ ╨╢╨╡ ╨│╨╛╨┤╤ד ╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜ ╨╖╨░╨┐╤ד╤ב╤ג╨╕╨╗ ╨▓ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╤ד╤מ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╤ד ╤ב ╨║╤א╨░╨╜╨╛╨▓╤כ╨╝ ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨╛╨╝. ╨₧╨╜╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨┐╨╛ ╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג╨░╨╝, ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╤י╨╕╨╝ ╨¢╨╡╨╛╨╜╨░╤א╨┤╤ד ╨£. ╨ף╨╡╨╣╨┤╨╢╨╡╤א╤ד ╨╕ ╨פ╨╢╨╛╨╖╨╡╤ה╤ד ╨á╨░╨╣╨┤╨╡╤א╤ד. ╨ƒ╤א╨░╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨í╨¿╨נ ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╕╤ב╨░╨╗╨╛ ╤ב ╨á╨╡╨╝╨╕╨╜╨│╤ג╨╛╨╜╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ג╤א╨░╨║╤ג ╨╜╨░ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ 14 999 ╨║╨░╤א╨░╨▒╨╕╨╜╨╛╨▓ ╤ב ╨║╤א╨░╨╜╨╛╨▓╤כ╨╝ ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨╛╨╝ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א╨░ .56-50 ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╤ב╨┐╨╗╨░╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░ ╨┐╤א╨╛╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨░╤ב╤ל ╨▓ ╤א╨░╨╖╨╗╨╕╤ח╨╜╤כ╤ו ╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨░╤ו7.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╨░╤ן ╤ם╨║╤ב╨┐╨╡╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨░╤ן ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨í. ╨ת╤א╨╜╨║╨░ ╨┐╨╛╨┤ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א╨░ 4,2 ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╕, 1874 ╨│.

╨í╤ג╨▓╨╛╨╗ ╤ז╨╕╨╗╨╕╨╜╨┤╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╜╨░╤א╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣, ╤ב╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜ ╤ב ╨╗╨╛╨╢╨╡╨╣ ╤ו╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╤כ╨╝ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨╕ ╨┤╨▓╤ד╨╝╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╨╝╨╕. ╨¥╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨╡ ╨╕ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ב╨║╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤כ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╤כ╨╡ ╨░╨╜╤ג╨░╨▒╨║╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╤א╨╡╨╝╨╜╤ן. ╨ע ╨┤╤ד╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┐╤א╤ן╨╝╨╛╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╤ט╤ג╤כ╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ז╨╡╨╗╨╕╨║. ╨ƒ╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╕╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג ╨╕╨╖ ╤א╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╨╕ ╨╝╤ד╤ט╨║╨╕. ╨í╨╗╨╡╨▓╨░ ╨╜╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ ╤ז╨╕╤ה╤א╤כ 2 3 4 5. ╨í╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨╜╨░ ╤א╨░╨╝╨║╨╡ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╤כ ╤ז╨╕╤ה╤א╤כ ╨╛╤ג 6 ╨┤╨╛ 14. ╨í╨╜╨╕╨╖╤ד ╨┐╨╛╨┤ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨╛╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ט╨╛╨╝╨┐╨╛╨╗. ╨¥╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╤ז╨╡╨▓╤ל╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣. ╨ע ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨╛╨╝ ╤ב╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛: 1873, ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤כ (╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨í╨╡╤ב╤ג╤א╨╛╤א╨╡╤ז╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░), ╨╜╨╡╤א╨░╨╖╨▒╨╛╤א╤ח╨╕╨▓╤כ╨╡ ╤ז╨╕╤ה╤א╤כ. ╨¥╨░ ╤ו╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨║╨╡ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛: PATENT KRNKA.

╨ק╨░╤ג╨▓╨╛╤א ╤ד╤ב╨╛╨▓╨╡╤א╤ט╨╡╨╜╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╜ ╨┐╨╛ ╤ב╤א╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╤מ ╤ב ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨╛╨╝ 1869 ╨│. ╨ץ╨│╨╛ ╨║╤א╤כ╤ט╨║╨░ ╨╛╤ג╨║╨╕╨┤╤כ╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╜╨░ ╤ט╨░╤א╨╜╨╕╤א╨╡ ╤ב ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤א╤ד╨╢╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╗╨╡╨▓╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨║╤ד╤א╨║╨░, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨┤╨╗╤ן ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╤ב╨┐╨╡╤ז╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╤ד╤מ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╤ן╨╣╤ז╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ ╤ב ╨║╤א╤ד╨│╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨╜╨░╤ב╨╡╤ח╨║╨╛╨╣; ╨┐╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨▓╤כ╨▒╤א╨░╤ב╤כ╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╕ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ן╨╜╨░╤ן ╨│╨╕╨╗╤ל╨╖╨░.

╨í╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨╜╨░ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜╨╜╨╕╨║╨╡ ╨╕ ╨║╤א╤כ╤ט╨║╨╡ ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛: PATENT KRNKA. ╨í╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨╜╨░ ╤ט╨░╤א╨╜╨╕╤א╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨░ ╤ז╨╕╤ה╤א╨░ 2. ╨ע ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ב╨║╨╛╨▒╤כ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛: ╨ó.╨נ.

╨ק╨░╤ג╤כ╨╗╤ל╨╜╨╕╨║ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨░ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣. ╨¥╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╤ב ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨░╤ן ╨┐╨╗╨░╤ב╤ג╨╕╨╜╨░ ╤ב ╨│╤א╨░╨▓╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╤ל╤מ: ╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨░╤ן ╤ב╨╕╤ב╤ג╨╡╨╝╤כ ╨ת╤א╨╜╨║╨░ II-╨│╨╛ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░ 1870 ╨│╨╛╨┤╨░. ╨ר╨╖ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ II. ╨¥╨░ ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨╢╨╡ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨╡ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨░ ╨▓╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨▓ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨▓╤כ╨┤╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨▓ ╨╛╨▓╨░╨╗╨╡: ╨נ╨£ 1160. ╨¥╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╤ב ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨▓ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╢╨╡╨╗╤ג╨╛╨╣ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░-╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן: ╨נ.╨פ.╨£. 25768.

╨₧╨▒╤י╨░╤ן ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ 1255 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ 855 ╨╝╨╝, ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א 10,67 ╨╝╨╝ (4,2 ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╕).

╨¥╨╡╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨╛╤ג╨╡╤א╤ג╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╡, ╨╖╨░╨▒╨╛╨╕╨╜╤כ ╨╜╨░ ╨╗╨╛╨╢╨╡, ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╨╡ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░ ╨╜╨╡ ╨╖╨░╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤כ.

╨ר╨╜╨▓. Γהצ 5/106. ╨ת╨╜. Γהצ 2253. ╨í╤ג. ╨╝╤ד╨╖. Γהצ 1160; ╨נ╨פ╨£ 25768.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗╨░ ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨╕╨╖ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░ ╨▓ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ 1930-╤ו ╨│╨│.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז ╨┤╨░╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜ 1870 ╨│╨╛╨┤╨╛╨╝ ╨╛╤ט╨╕╨▒╨╛╤ח╨╜╨╛. ╨¥╨░ ╤ב╨░╨╝╨╛╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╡ ╤ם╤ג╨░ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╡╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨░╤ן ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╨╛╨┤ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜ ╨┤╨░╤ג╨╕╤א╤ד╨╡╤ג╤ב╤ן 1874 ╨│╨╛╨┤╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨║╨╛╤ב╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤ג╨▓╨╡╤א╨╢╨┤╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╕ ╨│╨╛╨┤╨╛╨╝ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ ╤א╤ן╨┤╨╛╨╝ ╤ב ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛╨╝ ╨í╨╡╤ב╤ג╤א╨╛╤א╨╡╤ז╨║╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░ Γאף 1873.

╨ת╤א╨╜╨║╨░ ╨í╨╕╨╗╤ל╨▓╨╡╤ב╤ג╤א (Krnka Sylvestr) (1825Γאף1903) Γאף ╨░╨▓╤ב╤ג╤א╨╛-╨▓╨╡╨╜╨│╨╡╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל, ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╨╛╤א ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן. ╨º╨╡╤ו ╨┐╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╤ב╤ו╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤מ.

╨í. ╨ת╤א╨╜╨║╨░

╨í 1838 ╨│. ╨╢╨╕╨╗ ╨▓ ╨ע╨╡╨╜╨╡, ╤ד╤ח╨╕╨╗╤ב╤ן ╤ד ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░ ╨£. ╨¥╨╛╨▓╨╛╤ג╨╜╨╛╨│╨╛. ╨ע 1848Γאף1851 ╨│╨│. ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╨╝ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨╛╨╝ ╨╜╨░ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╝ ╤ב╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╨¥╨░╤ז╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨│╨▓╨░╤א╨┤╨╕╨╕ ╨▓ ╤מ╨╢╨╜╨╛╤ח╨╡╤ט╤ב╨║╨╛╨╝ ╨│. ╨ע╨╛╨╗╤כ╨╜╨╡, ╤ב 1853 ╨│. Γאף ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╨╝ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨╛╨╝ ╨▓ 10-╨╝ ╤ד╨╗╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨║╤ד ╨░╨▓╤ב╤ג╤א╨╛╨▓╨╡╨╜╨│╨╡╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕. ╨í 1849 ╨│. ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤ב╤ן ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╡╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל╤מ ╨▓ ╨╛╨▒╨╗╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╕ ╨▒╨╛╨╡╨┐╤א╨╕╨┐╨░╤ב╨╛╨▓, ╨╜╨░╤ח╨░╨▓ ╤ב ╤א╨░╨╖╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨║╨╕ ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╨▒╤ד╨╝╨░╨╢╨╜╤כ╨╣ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜. ╨ע 1854 ╨│. ╤ב╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╤ד ╨┐╨╛╨┤ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜ ╨¢╨╡╤ה╨╛╤ט╨╡ ╨╕ ╤ב╨┐╨╡╤ז╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╤ד╤מ ╨┐╤ד╨╗╤מ ╨┤╨╗╤ן ╨┐╤א╨╛╨▒╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨║╨╕╤א╨░╤ב, ╨▓ 1855 ╨│. Γאף ╤ב╨║╨╛╤א╨╛╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╤ט╤ג╤ד╤ז╨╡╤א ╨┐╨╛╨┤ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜ ╤ז╨╡╨╜╤ג╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╤ב╨┐╨╗╨░╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨ע╨╛ ╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ 1850Γאף1860-╤ו ╨│╨│. ╨▓ ╤ב╨▓╨╛╨╕╤ו ╤א╨░╨╖╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨║╨░╤ו ╤ד╤ח╨╕╤ג╤כ╨▓╨░╨╗ ╨╛╨┐╤כ╤ג ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨▓ ╨ת╤א╤כ╨╝╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡. ╨ע 1867 ╨│. ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג Γהצ 36679/497 ╨╜╨░ ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╤ד╤מ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╤ד, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨░╤ן ╨╜╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ט╨╗╨░ ╨║╨╛╨╜╨║╤ד╤א╤ב ╨▓ ╨נ╨▓╤ב╤ג╤א╨╛-╨ע╨╡╨╜╨│╤א╨╕╨╕, ╨╜╨╛ ╤ב╨╕╤ב╤ג╨╡╨╝╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ן╤ג╨░ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨║╨╕ ╨┤╤ד╨╗╤ל╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨╛╨║. ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨║╨░ ╨╛╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╗╤ן╨╗╨░╤ב╤ל ╨╜╨░ ╤ג╤א╨╡╤ו ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░╤ו: ╨ó╤ד╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨╝, ╨í╨╡╤ב╤ג╤א╨╛╤א╨╡╤ז╨║╨╛╨╝ ╨╕ ╨ר╨╢╨╡╨▓╤ב╨║╨╛╨╝, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╜╨░ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╤ו ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╤א╨╕╤ן╤ג╨╕╤ן╤ו ╨▓ ╨ת╨╕╨╡╨▓╨╡, ╨¢╨╕╨▒╨░╨▓╨╡, ╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│╨╡.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨ת╤א╨╜╨║╨░ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ן╤ג╤כ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨▓ ╨ס╨╛╨╗╨│╨░╤א╨╕╨╕, ╨º╨╡╤א╨╜╨╛╨│╨╛╤א╨╕╨╕, ╨á╤ד╨╝╤כ╨╜╨╕╨╕. ╨ú╤ב╨┐╨╡╤ט╨╜╨╛╨╡ ╨▓╨╜╨╡╨┤╤א╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╨╗╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╤ד ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╨▓ 1871 ╨│. ╨▓ ╨ƒ╤א╨░╨│╨╡ ╤ב╨╛╨▒╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤ד╤מ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╤ב╨║╤ד╤מ. ╨ע ╨╕╨╜╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╗╨╕╤ג╨╡╤א╨░╤ג╤ד╤א╨╡ ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╤מ╤ג╤ב╤ן ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤ן ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓ 1874 ╨│. ╨ת╤א╨╜╨║╨░ ╨╖╨░╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג╨╛╨▓╨░╨╗ ┬½╨░╨▓╤ג╨╛╨╝╨░╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╤ד╤מ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╤ד┬╗ (Handmaschinengewehr), ╨▓ 1875 ╨│. Γאף ┬½╨╝╨░╨╗╨╛╨║╨░╨╗╨╕╨▒╨╡╤א╨╜╤ד╤מ ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╤ד╤מ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╤ד┬╗. ╨ע ╨┤╨▓╤ד╤ו╤ג╨╛╨╝╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨╛╨╜╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╨╕ ╤ח╨╡╤ט╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨║╨░-╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╨░ ╨»╤א╨╛╤ב╨╗╨░╨▓╨░ ╨¢╤ד╨│╤ב╨░ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ 1874 ╨│. ╤ב ╤ד╤ב╨╛╨▓╨╡╤א╤ט╨╡╨╜╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨░╨╝╨╕ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╤כ ┬½Schnellader┬╗, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╨║╨╛╤א╤א╨╡╨║╤ג╨╜╨╛, ╨╜╨░ ╨╜╨░╤ט ╨▓╨╖╨│╨╗╤ן╨┤, ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨░╨╡╤ג ╤ב╤ד╤י╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨┐╤א╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╨╛╤א╨╛╨╝ ╤ד╤ב╨╛╨▓╨╡╤א╤ט╨╡╨╜╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣, ╨╜╨░╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╜╨░ ╤ד╤ב╨║╨╛╤א╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ז╨╡╤ב╤ב╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨╖╨░╤א╤ן╨╢╨░╨╜╨╕╤ן ╨╕, ╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╨┐╨╛╨▓╤כ╤ט╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ב╨║╨╛╤א╨╛╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕.

╨ע ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨í. ╨ת╤א╨╜╨║╨░ ╨▒╤כ╨╗ ╨╜╨░╨│╤א╨░╨╢╨┤╨╡╨╜ ╨╛╤א╨┤╨╡╨╜╨╛╨╝ ╨í╨▓. ╨í╤ג╨░╨╜╨╕╤ב╨╗╨░╨▓╨░ 3-╨╣ ╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕ ╨╕ ╤ט╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╝╨╡╨┤╨░╨╗╤ל╤מ ┬½╨ק╨░ ╤ד╤ב╨╡╤א╨┤╨╕╨╡┬╗ ╨╜╨░ ╨╗╨╡╨╜╤ג╨╡ ╨╛╤א╨┤╨╡╨╜╨░ ╨í╨▓. ╨í╤ג╨░╨╜╨╕╤ב╨╗╨░╨▓╨░8.

╨ת╤א╨╜╨║╨░ ╨ת╨░╤א╨╡╨╗ (Krnka Karel) (1858Γאף1926) Γאף ╤ב╤כ╨╜ ╨í╨╕╨╗╤ל╨▓╨╡╤ב╤ג╤א╨░ ╨ת╤א╨╜╨║╨░, ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╨╛╤א ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן. ╨ú╤ח╨╕╨╗╤ב╤ן ╨▓ ╨ע╨╡╨╜╨╡, ╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│╨╡ ╨╕ ╨ƒ╤א╨░╨│╨╡. ╨ע 1876 ╨│. ╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨╗ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤ד╤מ ╤ה╨░╨▒╤א╨╕╨║╤ד ┬½Th. Sederl┬╗ ╨▓ ╨ע╨╡╨╜╨╡. ╨ע 1882 ╨│. ╨▒╤כ╨╗ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨▓ ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╤כ. ╨ע 1883 ╨│. ╤ב╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜╨╜╤ד╤מ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╤ד, ╤ב╤ג╨░╨▓╤ט╤ד╤מ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┤╨╗╤ן ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ┬½Krnka & Sederl┬╗ 1885 ╨│. ╨ע 1887 ╨│. ╤ב╨╛╨▓╨╝╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛ ╤ב ╨╛╤ג╤ז╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג ╨╜╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╛╤ח╨╜╤ד╤מ ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜╨╜╤ד╤מ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╤ד, ╨▓ 1888 ╨╕ 1890 ╨│╨│. Γאף ╨╡╤י╨╡ ╨┤╨▓╨░ ╨░╨╝╨╡╤א╨╕╨║╨░╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג╨░. ╨ע 1890Γאף1901 ╨│╨│. ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨╗╨╕╤ח╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ 9 ╨░╨╝╨╡╤א╨╕╨║╨░╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╕ ╨░╨▓╤ג╨╛╨╝╨░╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡. ╨נ╨▓╤ג╨╛╤א ╤ג╤א╤ד╨┤╨░ ┬½╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨▒╤ד╨┤╤ד╤י╨╡╨│╨╛┬╗ (Das Zukunftsgewehr, seine Wirkung Γאף seine Folgen. Popul├ñre technische Studie), ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╨ƒ╤א╨░╨│╨╡ ╨▓ 1884 ╨│. ╨ע 1889Γאף1891 ╨│╨│. ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╗ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א╨╛╨╝ ╨▓ ╨ס╨╕╤א╨╝╨╕╨╜╨│╨╡╨╝╨╡, ╨▓ 1891Γאף1898 ╨│╨│. ╤א╤ד╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗ ╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג╨╜╤כ╨╝ ╨▒╤מ╤א╨╛ ╨▓ ╨ƒ╤א╨░╨│╨╡. ╨ע 1898Γאף1909 ╨│╨│. ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨┤╨╕╤א╨╡╨║╤ג╨╛╤א ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨░╨▒╤א╨╕╨║╨╕ ┬½Georg Roth┬╗, ╨▓ 1909Γאף1922 ╨│╨│. ╤א╤ד╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╨╛╤א╤ב╨║╨╕╨╝ ╨▒╤מ╤א╨╛ ╨▓ ╨Ñ╨╕╤א╤ג╨╡╨╜╨▒╨╡╤א╨│╨╡. ╨ע 1923Γאף1926 ╨│╨│. ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╨╛╤א ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░ ┬½Ceska zbrojowka┬╗9.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╨░╤ן ╤ם╨║╤ב╨┐╨╡╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨░╤ן ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨í. ╨ת╤א╨╜╨║╨░ ╨┐╨╛╨┤ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א╨░ 4,2 ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╕, 1874 ╨│.

╨í╤ג╨▓╨╛╨╗ ╤ז╨╕╨╗╨╕╨╜╨┤╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╜╨░╤א╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣, ╤ב╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜ ╤ב ╨╗╨╛╨╢╨╡╨╣ ╤ו╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╤כ╨╝ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨╕ ╨┤╨▓╤ד╨╝╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╨╝╨╕. ╨¥╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨╡ ╨╕ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ב╨║╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤כ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╤כ╨╡ ╨░╨╜╤ג╨░╨▒╨║╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╤א╨╡╨╝╨╜╤ן. ╨¥╨░ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╤ו ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤כ (╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨í╨╡╤ב╤ג╤א╨╛╤א╨╡╤ז╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░). ╨ע ╨┤╤ד╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┐╤א╤ן╨╝╨╛╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╤ט╤ג╤כ╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ז╨╡╨╗╨╕╨║. ╨ƒ╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╕╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג ╨╕╨╖ ╤א╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╨╕ ╨╝╤ד╤ט╨║╨╕. ╨í╨╗╨╡╨▓╨░ ╨╜╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ ╤ז╨╕╤ה╤א╤כ 2 3 4 5. ╨í╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨╜╨░ ╤א╨░╨╝╨║╨╡ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╤כ ╤ז╨╕╤ה╤א╤כ ╨╛╤ג 6 ╨┤╨╛ 15. ╨í╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨╜╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛: ╨▒╤ד╨║╨▓╤כ ╨נ╨ס ╨┐╨╛╨┤ ╨║╨╛╤א╨╛╨╜╨╛╨╣. ╨í╨╜╨╕╨╖╤ד ╨┐╨╛╨┤ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨╛╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ט╨╛╨╝╨┐╨╛╨╗. ╨¥╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╤ז╨╡╨▓╤ל╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣. ╨ע ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨╛╨╝ ╤ב╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛: ╨ס╨ר╨á╨£╨ר╨¥╨ף╨נ╨£╨í╨תI╨ש ╨₧╨á╨ú╨צ╨ץ╨ש╨¥╨½╨ש ╨ק╨נ╨ע╨₧╨פ╨¬. ╨í╨╗╨╡╨▓╨░ ╨┐╨╛╨┤ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨╛╨╝ ╨╜╨░ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ ╤ז╨╕╤ה╤א╤כ 64, ╨╜╨╡╤א╨░╨╖╨▒╨╛╤א╤ח╨╕╨▓╤כ╨╡ ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╜╤ג╤א╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨░: ╤ב╨║╤א╨╡╤י╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╤ב╨║╨╕╨┐╨╡╤ג╤א╤כ ╤ב ╨▒╤ד╨║╨▓╨░╨╝╨╕ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤ד ╨╜╨╕╨╝╨╕ (╨┤╨▓╨░╨╢╨┤╤כ), ╨▒╤ד╨║╨▓╤כ B ╨┐╨╛╨┤ ╨║╨╛╤א╨╛╨╜╨╛╨╣.

╨ק╨░╤ג╨▓╨╛╤א ╤ד╤ב╨╛╨▓╨╡╤א╤ט╨╡╨╜╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╜ ╨┐╨╛ ╤ב╤א╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╤מ ╤ב ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨╛╨╝ 1869 ╨│. ╨ץ╨│╨╛ ╨║╤א╤כ╤ט╨║╨░ ╨╛╤ג╨║╨╕╨┤╤כ╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╜╨░ ╤ט╨░╤א╨╜╨╕╤א╨╡ ╤ב ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤א╤ד╨╢╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╗╨╡╨▓╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┤╨▓╨╕╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓╨╜╨╕╨╖-╨▓╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╤א╨░╤ב╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨╜╨░ ╨╖╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨║╨╡ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖╨╛╨│╨╜╤ד╤ג╨╛╨│╨╛ ╨║╤ד╤א╨║╨░; ╨┐╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨▓╤כ╨▒╤א╨░╤ב╤כ╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╕ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ן╨╜╨░╤ן ╨│╨╕╨╗╤ל╨╖╨░.

╨¥╨╕╨╢╨╜╨╕╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╡╤ז ╨╕ ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╣ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╣ ╨╝╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╤ח╨╡╨║ ╨║╤ד╤א╨║╨░ ╨╛╨▒╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╜╤כ ╨╜╨░╤ב╨╡╤ח╨║╨╛╨╣ ┬½╨▓ ╤ב╨╡╤ג╨╛╤ח╨║╤ד┬╗. ╨¥╨░ ╨║╤א╤כ╤ט╨║╨╡ ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨░ ╨╕ ╨║╤ד╤א╨║╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛: PATENT KRNKA. ╨í╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨╜╨░ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜╨╜╨╕╨║╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛: TH. SEDERL. ╨¥╨░ ╨╖╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨║╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛: L.G. 874. ╨¥╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ב╨║╨╛╨▒╤כ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ: ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤כ (╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨í╨╡╤ב╤ג╤א╨╛╤א╨╡╤ז╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░), ╨▒╤ד╨║╨▓╨░ ╨נ.

╨ק╨░╤ג╤כ╨╗╤ל╨╜╨╕╨║ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨░ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣; ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨╝ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨░ ╤ז╨╕╤ה╤א╨░ 3, ╨╜╨░ ╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ Γאף ╨▒╤ד╨║╨▓╤כ ╨ר╨נ. ╨¥╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╤ב ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨░╤ן ╨┐╨╗╨░╤ב╤ג╨╕╨╜╨░ ╤ב ╨│╤א╨░╨▓╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╤ל╤מ: ╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨░╤ן ╤ב╨╕╤ב╤ג╨╡╨╝╤כ ╨ת╤א╨╜╨║╨░, III-╨│╨╛ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░ 1870 ╨│╨╛╨┤╨░. ╨ר╨╖ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ II. ╨¥╨░ ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨╢╨╡ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨╡ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨░ ╨▓╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨▓ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨▓╤כ╨┤╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨▓ ╨╛╨▓╨░╨╗╨╡: ╨נ╨£ 1159. ╨¥╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╤ב ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨▓ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╢╨╡╨╗╤ג╨╛╨╣ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░-╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן: ╨נ.╨פ.╨£. 25770.

╨₧╨▒╤י╨░╤ן ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ 1267 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ 822 ╨╝╨╝, ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א 10,67 ╨╝╨╝ (4,2 ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╕).

╨ר╨╜╨▓. Γהצ 5/108. ╨ת╨╜. Γהצ 2294. ╨í╤ג. ╨╝╤ד╨╖. Γהצ 1159; ╨נ╨פ╨£ 25770.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗╨░ ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨╕╨╖ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░ ╨▓ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ 1930-╤ו ╨│╨│.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז ╨┤╨░╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜ 1870 ╨│╨╛╨┤╨╛╨╝ ╨╛╤ט╨╕╨▒╨╛╤ח╨╜╨╛. ╨¥╨░ ╤ב╨░╨╝╨╛╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╡ ╤ם╤ג╨░ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╡╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨░╤ן ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╨╛╨┤ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜ ╨┤╨░╤ג╨╕╤א╤ד╨╡╤ג╤ב╤ן 1874 ╨│╨╛╨┤╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤ג╨▓╨╡╤א╨╢╨┤╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╕ ╨│╨╛╨┤╨╛╨╝ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╖╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨║╨╕ Γאף 1874.

╨í╨╡╨┤╨╡╤א╨╗╤ל ╨ó╨╛╨╝╨░╤ב (Sederl Thomas) Γאף ╨░╨▓╤ב╤ג╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╣ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╨╛╤א-╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║, ╤א╤ד╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨░╨▒╤א╨╕╨║╨╕ ╨▓ ╨ע╨╡╨╜╨╡, ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨▓╤ט╨╡╨╣ ╨▓ 1850Γאף1880-╤ו ╨│╨│. ╨ע 1870 Γאף 1880-╤ו ╨│╨│. ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╨╜╨╡╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╤א╨╡╨▓╨╛╨╗╤ל╨▓╨╡╤א╤כ, ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╤כ╨╡ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ╨╕ ╨┐╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╤כ. ╨ñ╨░╨▒╤א╨╕╨║╨░ ╨ó. ╨í╨╡╨┤╨╡╤א╨╗╤ן ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╨░╤ב╤ל ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╖╨░╨║╨░╨╖╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨║╤ד ╨░╨╝╨╡╤א╨╕╨║╨░╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨╛╨║ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨ƒ╨╕╨▒╨╛╨┤╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╨░╤א╨╝╨╕╨╣ ╨▒╨░╨╗╨║╨░╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓. ╨¥╨░ ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╤ה╨░╨▒╤א╨╕╨║╨╡ ╨▓ 1870-╤ו ╨│╨│. ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╤כ ╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╤ם╨║╨╖╨╡╨╝╨┐╨╗╤ן╤א╤כ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨╛╨║ ╨í. ╨ת╤א╨╜╨║╨░ ╤ב ╤ד╤ב╨╛╨▓╨╡╤א╤ט╨╡╨╜╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨░╨╝╨╕10.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╤ג╤ד╤א╨╡╤ז╨║╨░╤ן ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╨░╤ן ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨ƒ╨╕╨▒╨╛╨┤╨╕Γאף╨£╨░╤א╤ג╨╕╨╜╨╕ ╨░╨╝╨╡╤א╨╕╨║╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░, 1870-╨╡ ╨│╨│.

╨í╤ג╨▓╨╛╨╗ ╨║╤א╤ד╨│╨╗╤כ╨╣, ╨▓╨▓╨╕╨╜╤ח╨╡╨╜ ╨▓ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╤ד╤מ ╨║╨╛╤א╨╛╨▒╨║╤ד, ╤ב╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜ ╤ב ╨╗╨╛╨╢╨╡╨╣ ╨┤╨▓╤ד╨╝╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╨╝╨╕. ╨¥╨░ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╤ו ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ: ╨╖╨▓╨╡╨╖╨┤╨░ ╤ב ╨┐╨╛╨╗╤ד╨╝╨╡╤ב╤ן╤ז╨╡╨╝, ╨▒╤ד╨║╨▓╨░ L. ╨ע ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ ╤ב╨╗╨╡╨▓╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛: BBBS, ╨╖╨▓╨╡╨╖╨┤╨░ ╤ב ╨┐╨╛╨╗╤ד╨╝╨╡╤ב╤ן╤ז╨╡╨╝. ╨ƒ╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╕╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג ╨╕╨╖ ╤א╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╨╕ ╨╝╤ד╤ט╨║╨╕. ╨¥╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╤ז╨╡╨▓╤ל╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣. ╨¥╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨╡ ╨╕ ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╤ב╨╜╨╕╨╖╤ד ╤א╨░╤ב╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╤כ ╨░╨╜╤ג╨░╨▒╨║╨╕. ╨פ╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨░╤ן ╨░╨╜╤ג╨░╨▒╨║╨░ ╨╜╨░╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ב╨║╨╛╨▒╤כ. ╨ƒ╨╛╨┤ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨╛╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ט╨╛╨╝╨┐╨╛╨╗. ╨¥╨░ ╤ז╨╡╨▓╤ל╨╡ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ב╨║╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨▓╤כ╨┤╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨║╤א╤ד╨│╨╗╨╛╨╡ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛.

╨ק╨░╤ג╨▓╨╛╤א ╨║╨░╤ח╨░╤מ╤י╨╕╨╣╤ב╤ן, ╨┐╤א╨╕╨▓╨╛╨┤╨╕╨╝╤כ╨╣ ╨▓ ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╨╡ ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╕╨╝ ╤א╤כ╤ח╨░╨│╨╛╨╝, ╨╛╨▒╨╡╤ב╨┐╨╡╤ח╨╕╨▓╨░╤מ╤י╨╕╨╝ ╨╛╨┐╤ד╤ב╨║╨░╨╜╨╕╨╡-╨┐╨╛╨┤╤ך╨╡╨╝ (╨╛╤ג╨║╤א╤כ╤ג╨╕╨╡-╨╖╨░╨║╤א╤כ╤ג╨╕╨╡) ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨░, ╨▓╨╖╨▓╨╛╨┤ ╤ד╨┤╨░╤א╨╜╨╕╨║╨░, ╤ם╨║╤ב╤ג╤א╨░╨║╤ז╨╕╤מ ╨╕ ╨▓╤כ╨▒╤א╨╛╤ב ╨│╨╕╨╗╤ל╨╖╤כ ╨╕╨╖ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕. ╨í╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨║╤א╤מ╤ח╨╛╨║ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╨┐╤א╨╛╨┤╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨░╤ב╨╡╤ח╨║╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╨┐╨╛╨▓╤כ╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ח╤ד╨▓╤ב╤ג╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨┐╨░╨╗╤ל╤ז╨░. ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡ ╨▓╤כ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨░ ╨│╨╕╨╗╤ל╨╖╨░ ╨▓╤כ╨▒╤א╨░╤ב╤כ╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨▓╨┐╤א╨░╨▓╨╛-╨▓╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨░╨╖╨░╨┤ ╨┐╤א╨╕ ╨╛╨┐╤ד╤ב╨║╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╡╨│╨╛ ╤א╤כ╤ח╨░╨│╨░. ╨פ╨╗╤ן ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨╜╨╕╤ן ╤ד╨┤╨░╤א╨╜╨╛-╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╡╤ו╨░╨╜╨╕╨╖╨╝╨░ ╤ב ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╤א╨╛╨▒╨║╨╕ ╨╜╨░╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג╤ב╤ן ╨║╨░╨┐╨╗╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╤כ╨╣ ╤ד╨║╨░╨╖╨░╤ג╨╡╨╗╤ל ╨▓╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨╗╨╡╨│╨║╨╛ ╨╜╨░╤י╤ד╨┐╤כ╨▓╨░╨╡╨╝╤כ╨╣ ╨┐╨░╨╗╤ל╤ז╨░╨╝╨╕, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓╨╡╤ב╤ל╨╝╨░ ╤ד╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╨╡ ╨▓ ╤ד╤ב╨╗╨╛╨▓╨╕╤ן╤ו ╨┐╨╗╨╛╤ו╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝╨╛╤ב╤ג╨╕. ╨¥╨░ ╤ד╨║╨░╨╖╨░╤ג╨╡╨╗╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨░ ╨▒╤ד╨║╨▓╨░ D. ╨¥╨░ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╤א╨╛╨▒╨║╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨╕ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨░: ╤ב╨╗╨╡╨▓╨░ Γאף PEABODY & MARTINI PATENTS MANΓאשFΓאשD BY PROVIDENCE TOOL CO. PROV. R. I. U. S. A., ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╖╨▓╨╡╨╖╨┤╤כ ╤ב ╨┐╨╛╨╗╤ד╨╝╨╡╤ב╤ן╤ז╨╡╨╝ ╨╜╨░╨┤ ╨▒╤ד╨║╨▓╨╛╨╣ ╨ע; ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨░ Γאף ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ג╤ד╨│╤א╤כ ╤ב╤ד╨╗╤ג╨░╨╜╨░ ╨נ╨▒╨┤╤ד╨╗-╨Ñ╨░╨╝╨╕╨┤╨░ II ╨╕ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨░╤א╨░╨▒╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╤ז╨╕╤ה╤א╨░╨╝╨╕ ┘í┘¿┘ñ┘í┘º┘ó (184172). ╨¥╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╡╨│╨╛ ╤א╤כ╤ח╨░╨│╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛: ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╖╨▓╨╡╨╖╨┤╤כ ╤ב ╨┐╨╛╨╗╤ד╨╝╨╡╤ב╤ן╤ז╨╡╨╝ ╨╜╨░╨┤ ╨▒╤ד╨║╨▓╨╛╨╣ ╨ע.

╨ƒ╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤ ╨▓╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╛╨╝ ╨▓ ╤ב╨┐╨╡╤ז╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨│╨╗╤ד╤ו╨╛╨╣ ╨▓╤כ╤א╨╡╨╖ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╤א╨╛╨▒╨║╨╕ ╨╕ ╨┐╤א╨╕╤ג╤ן╨╜╤ד╤ג ╨║ ╨╜╨╡╨╣ ╨╝╨╛╤י╨╜╤כ╨╝ ╤ז╨╡╨╜╤ג╤א╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨╝ ╤ב╨╛ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨╖╨░╤ג╤כ╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨░. ╨₧╤ג╨▓╨╡╤א╤ב╤ג╨╕╨╡, ╤ח╨╡╤א╨╡╨╖ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג ╤ב╤ג╤ן╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨╜╤ג, ╨╖╨░╨║╤א╤כ╤ג╨╛ ╨╝╨░╤ב╤ב╨╕╨▓╨╜╤כ╨╝ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╖╨░╤ג╤כ╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨╛╨╝, ╨╖╨░╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨┤╨▓╤ד╨╝╤ן ╨▓╨╕╨╜╤ג╨░╨╝╨╕. ╨ƒ╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨╖╨░╤ג╤כ╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨░ ╨╛╨▒╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╜╨░ ╨║╤א╤ד╨┐╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╤ב╨╡╤ח╨║╨╛╨╣ ┬½╨▓ ╤ב╨╡╤ג╨╛╤ח╨║╤ד┬╗. ╨í╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨╜╨░ ╨╖╨░╤ג╤כ╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨╡ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨░ ╨▒╤ד╨║╨▓╨░ L ╨┐╨╛╨┤ ╨╖╨▓╨╡╨╖╨┤╨╛╨╣ ╤ב ╨┐╨╛╨╗╤ד╨╝╨╡╤ב╤ן╤ז╨╡╨╝. ╨í╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨░╤ן ╤ג╨░╨▒╨╗╨╕╤ח╨║╨░ ╤ב ╨│╤א╨░╨▓╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╤ל╤מ: ╨ע╨╖╤ן╤ג╨░ ╤ד ╤ג╤ד╤א╨╛╨║ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ד 1877Γאף78 ╨│╨│. ╨ר╨╖ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╕ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ II; ╨╜╨░ ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨╢╨╡ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨╡ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨░ ╨▓ ╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╡╨╣ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨▓╤כ╨┤╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨▓ ╨╛╨▓╨░╨╗╨╡: ╨נ╨£ 2217. ╨í╨╗╨╡╨▓╨░ ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╨▓ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╢╨╡╨╗╤ג╨╛╨╣ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░-╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן: ╨נ.╨פ.╨£. 25780.

╨פ╨╗╤ן ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╤כ ╨╕╨╖ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜╤כ ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א╨░ .45 ╤ב ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ז╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ג╤ן╨╜╤ד╤ג╨╛╨╣ ╨│╨╕╨╗╤ל╨╖╨╛╨╣ ╨▒╤ד╤ג╤כ╨╗╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ.

╨₧╨▒╤י╨░╤ן ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ 1245 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ ╨┤╨╛ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╤א╨╛╨▒╨║╨╕ 826 ╨╝╨╝, ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א 11,43 ╨╝╨╝ (.45).

╨ר╨╜╨▓. Γהצ 06/432. ╨ת╨╜. Γהצ 2374. ╨í╤ג. ╨╝╤ד╨╖. Γהצ 2217; ╨נ╨פ╨£ 25780.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗╨░ ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨╕╨╖ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░ ╨▓ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ 1930-╤ו ╨│╨│.

╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╡╤ז ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ╨▒╤כ╨╗ ╤א╨░╨╖╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╜ ╨▓ ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ 1860-╤ו ╨│╨│. ╨░╨╝╨╡╤א╨╕╨║╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╨╛╤א╨╛╨╝ ╨ף╨╡╨╜╤א╨╕ ╨ƒ╨╕╨▒╨╛╨┤╨╕ ╨╕ ╤ד╤ב╨╛╨▓╨╡╤א╤ט╨╡╨╜╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╜ ╨▓ 1868 ╨│. ╤ט╨▓╨╡╨╣╤ז╨░╤א╤ז╨╡╨╝ ╨ñ╤א╨╕╨┤╤א╨╕╤ו╨╛╨╝ ╤ה╨╛╨╜ ╨£╨░╤א╤ג╨╕╨╜╨╕.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨ƒ╨╕╨▒╨╛╨┤╨╕Γאף╨£╨░╤א╤ג╨╕╨╜╨╕ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╗╨░╤ב╤ל ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ב╨╛╨▓╨╡╤א╤ט╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╤ב╨░╨╝╨╛╨╣ ╨╝╨░╤ב╤ב╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╖ ╤ג╨╡╤ו, ╤ח╤ג╨╛ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ג╤ד╤א╨╡╤ז╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡ ╤ב ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╡╨╣ ╨▓ 1877Γאף1878 ╨│╨│. ╨ó╤ד╤א╨╡╤ז╨║╨╛╨╡ ╨┐╤א╨░╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨╖╨░╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╛ ╨▓ ╨í╨¿╨נ 600 000 ╤ג╨░╨║╨╕╤ו ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨╛╨║ ╨╕ 40 ╨╝╨╗╨╜ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨║ ╨╜╨╕╨╝. ╨ת ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ד ╨▓╨╛╨╣╨╜╤כ ╨▓ ╤ג╤ד╤א╨╡╤ז╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╛╤ב╤ל 334 000 ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨╛╨║ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨ƒ╨╕╨▒╨╛╨┤╨╕Γאף╨£╨░╤א╤ג╨╕╨╜╨╕, ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╛ 48 ╨┐╤א╨╛╤ז╨╡╨╜╤ג╨╛╨▓ ╨▓╤ב╨╡╤ו ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨╛╨║ ╤ג╤ד╤א╨╡╤ז╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕. ╨ע ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╝ ╤ם╤ג╨╕ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║, ╤ב╤א╨░╨╢╨░╨▓╤ט╨╕╤ו╤ב╤ן ╨╜╨░ ╨ס╨░╨╗╨║╨░╨╜╨░╤ו.

╨ƒ╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨ƒ╨╕╨▒╨╛╨┤╨╕Γאף╨£╨░╤א╤ג╨╕╨╜╨╕ ╨╜╨░╤ט╨╗╨░ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╨║╤א╤ד╨┐╨╜╨╛╨║╨░╨╗╨╕╨▒╨╡╤א╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╤ד╤ז╨╡╤א╨░ ╨┐╤א╨╕ ╨╛╤ו╨╛╤ג╨╡ ╨╜╨░ ╤ב╨░╨╝╤כ╤ו ╨║╤א╤ד╨┐╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨╛╨┐╨░╤ב╨╜╤כ╤ו ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨░╤ה╤א╨╕╨║╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╕ ╨╕╨╜╨┤╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ה╨░╤ד╨╜╤כ. ╨ע ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╤ג╤א╨╛╤ה╨╡╨╣╨╜╤כ╨╡ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨ƒ╨╕╨▒╨╛╨┤╨╕Γאף╨£╨░╤א╤ג╨╕╨╜╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨┐╤ד╨╗╤ן╤א╨╜╤כ ╤ד ╤ב╨╕╨▒╨╕╤א╤ב╨║╨╕╤ו ╨╛╤ו╨╛╤ג╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨┤╨╛╨▒╤כ╨▓╨░╨▓╤ט╨╕╤ו ╨╝╨╡╨┤╨▓╨╡╨┤╨╡╨╣, ╨╗╨╛╤ב╨╡╨╣ ╨╕ ╨╛╨╗╨╡╨╜╨╡╨╣.

╨ע 1869 ╨│. ╤ט╨╛╤ג╨╗╨░╨╜╨┤╨╡╤ז ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א ╨ף╨╡╨╜╤א╨╕ ╨╝╨╛╨┤╨╡╤א╨╜╨╕╨╖╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╤ד ╨ƒ╨╕╨▒╨╛╨┤╨╕Γאף╨£╨░╤א╤ג╨╕╨╜╨╕, ╤א╨░╨╖╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨▓ ╨║ ╨╜╨╡╨╣ ╨╜╨╛╨▓╤כ╨╣ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗ ╤ב ╤ב╨╡╨╝╤ל╤מ ╨╜╨░╤א╨╡╨╖╨░╨╝╨╕. ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡ ╨┤╨╗╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨╕╤ב╨┐╤כ╤ג╨░╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨╛╨▓╨░╤ן ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨▓ 1871 ╨│. ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ן╤ג╨░ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ┬½Martini-Henry Infantry Rifle┬╗ Γאף ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╨░╤ן ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨£╨░╤א╤ג╨╕╨╜╨╕-╨ף╨╡╨╜╤א╨╕. ╨ƒ╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨£╨░╤א╤ג╨╕╨╜╨╕Γאף╨ף╨╡╨╜╤א╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ן╤ג╨░ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨ó╤ד╤א╤ז╨╕╨╕, ╨á╤ד╨╝╤כ╨╜╨╕╨╕, ╨ץ╨│╨╕╨┐╤ג╨╡ ╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╤ו ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╤ו ╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨░╤ו11.

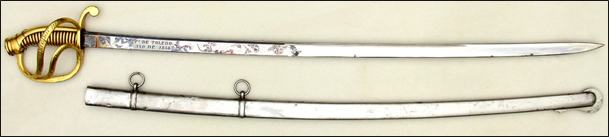

╨í╨░╨▒╨╗╤ן ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨░╤ן ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╤ב╨║╨░╤ן ╨╛╨▒╤א. 1827 ╨│., ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡

╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨╜╨╡╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨║╤א╨╕╨▓╨╕╨╖╨╜╤כ, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣, ╤ב ╤ד╨╖╨║╨╕╨╝ ╨┤╨╛╨╗╨╕╨║╨╛╨╝ ╨▓╨┤╨╛╨╗╤ל ╨╛╨▒╤ד╤ו╨░. ╨ע ╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ב ╨╛╨▒╨╡╨╕╤ו ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜ ╤ג╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╨▓╨╛╤א╨╛╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ (╤א╨░╤ב╤ג╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג). ╨¥╨░ ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╨░ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╤ל: Fa DE TOLEDO. A├סO DE 1858.

╨¡╤ה╨╡╤ב ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╤כ╨╣, ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╨╕╤ג ╨╕╨╖ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨╕ ╨│╨░╤א╨┤╤כ, ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ג╤א╨╡╨╝╤ן ╨┤╤ד╨╢╨║╨░╨╝╨╕ Γאף ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╨╕ ╨┤╨▓╤ד╨╝╤ן ╨▒╨╛╨║╨╛╨▓╤כ╨╝╨╕. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╤ב ╨┐╨╛╨┐╨╡╤א╨╡╤ח╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨╛╨▒╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨┐╨╗╨░╨╜╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░ ╤ב╨┐╨╕╨╜╨║╨╡. ╨ƒ╨╛ ╨╢╨╡╨╗╨╛╨▒╨║╨░╨╝ ╨┐╤א╨╛╨┐╤ד╤י╨╡╨╜╨░ ╨▓╨╕╤ג╨░╤ן ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨░╤ן ╨┐╤א╨╛╨▓╨╛╨╗╨╛╨║╨░. ╨¥╨░ ╨▒╨╛╨║╨╛╨▓╤כ╤ו ╨┤╤ד╨╢╨║╨░╤ו ╨▓╤כ╤א╨╡╨╖╨░╨╜╨░ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╤ל ┬½╨ק╨░ ╤ו╤א╨░╨▒╤א╨╛╤ב╤ג╤ל┬╗. ╨¥╨░ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨║╨╡ ╤ם╤ה╨╡╤ב╨░ ╤ב╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╝╨╕╨╜╨╕╨░╤ג╤מ╤א╨╜╨░╤ן ╨║╨╛╨┐╨╕╤ן ╨╛╤א╨┤╨╡╨╜╨░ ╨í╨▓. ╨ף╨╡╨╛╤א╨│╨╕╤ן. ╨¥╨░ ╨║╤א╨╡╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ ╤ב╨╜╨╕╨╖╤ד ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛: ╨ץ. ╨ס╨ר╨ó╨¥╨ץ╨á╨¬.

╨¥╨╛╨╢╨╜╤כ ╨╜╨╡ ╨╛╤ג ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╤ב╨░╨▒╨╗╨╕, ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡, ╤ב ╨┤╨▓╤ד╨╝╤ן ╨│╨░╨╣╨║╨░╨╝╨╕ ╤ב ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨▒╨░╤ט╨╝╨░╨║╨╛╨╝.

╨₧╨▒╤י╨░╤ן ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ 1023 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ 893 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ 26 ╨╝╨╝.

╨ר╨╜╨▓. Γהצ 114/395. ╨ת╨╜. Γהצ 11147.

╨ע ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╨╛╤ב╤ג╨╕ Γהצ 1 ╨╜╨░ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨▓ 1925 ╨│. ╨╕╨╖ ╨₧╤ג╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╝╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ ╨¢╨╡╨╜╨╕╨╜╨│╤א╨░╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤י╨░ ╨ף╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ה╨╛╨╜╨┤╨░ ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א╨╛╨╝ 207 ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╤ב╤ן ┬½╨┐╨░╨╗╨░╤ט ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ II ╤ב ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╤ל╤מ ╨ó╨╛╨╗╨╡╨┤╨╛ 1858┬╗; ╤ג╨░╨╝ ╨╢╨╡ ╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╜ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨₧╤ג╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╝╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ Γאף 793.

╨ע╤כ╤ט╨╡╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╜╨░╤ן ╤ב╨░╨▒╨╗╤ן ╨▓ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╡╨┤╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╤ם╨║╨╖╨╡╨╝╨┐╨╗╤ן╤א╨╛╨╝ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ו╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨▓ ╤ה╨╛╨╜╨┤╨░╤ו ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן ╤ב ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨╝ ╤ג╨╛╨╗╨╡╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨┤╨░╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╨╝ 1858 ╨│. ╨ú╤ח╨╕╤ג╤כ╨▓╨░╤ן ╨╜╨╡╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤ד╤מ ╨║╤א╨╕╨▓╨╕╨╖╨╜╤ד ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░, ╤ב╨░╨▒╨╗╤מ ╨╜╨░╨▓╨╡╤א╨╜╤ן╨║╨░ ╨▓ 1925 ╨│. ╨╛╤ט╨╕╨▒╨╛╤ח╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┐╨░╨╗╨░╤ט╨╛╨╝: ╨╜╨╡╨┐╤א╨░╨▓╨╕╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤ג╨╕╨┐╨╛╨▓ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╜╨╡╤א╨╡╨┤╨║╨╛ ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╤מ╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤ב╤ן╤ו 1920-╤ו ╨│╨│. ╨ת╤א╨╛╨╝╨╡ ╤ג╨╛╨│╨╛, ╨▓ ╨╜╨░╤ד╤ח╨╜╨╛-╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤ג╨░╤א╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╤א╤ג╨╛╤ח╨║╨╡ ╨╡╤ב╤ג╤ל ╨┐╨╛╨╝╨╡╤ג╨║╨░ ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╨░╨▒╨╗╤ן ┬½╨ƒ╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗╨░ ╨╕╨╖ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ה╨╛╨╜╨┤╨░ Γהצ 7Γאª┬╗ Γאף ╤ם╤ג╨╛ ╨║╨░╨║ ╤א╨░╨╖ ╨┐╨╡╤א╨▓╨░╤ן ╤ז╨╕╤ה╤א╨░ ╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╤כ╤ט╨╡ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א╨░ ╨₧╤ג╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╝╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ ╨¢╨╡╨╜╨╕╨╜╨│╤א╨░╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤י╨░ ╨ף╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ה╨╛╨╜╨┤╨░.

╨₧╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ III

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨░╤ן ╤ט╨╡╤ב╤ג╨╕╨╗╨╕╨╜╨╡╨╣╨╜╨░╤ן ╨╛╨▒╤א. 1856 ╨│. ╨╛╨▒╨╗╨╡╨│╤ח╨╡╨╜╨╜╨░╤ן

╨í╤ג╨▓╨╛╨╗ ╤ז╨╕╨╗╨╕╨╜╨┤╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╜╨░╤א╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣, ╤ב ╤ח╨╡╤ג╤כ╤א╤ל╨╝╤ן ╨╜╨░╤א╨╡╨╖╨░╨╝╨╕, ╤ב╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜ ╤ב ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╤ן╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨╣ ╤ו╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╤כ╨╝ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨╕ ╤ג╤א╨╡╨╝╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╨╝╨╕. ╨¥╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╨╗╨╛╨╢╨╕ ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╤כ╨╣. ╨ƒ╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╕╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג ╨╕╨╖ ╤ג╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨│╨╡╤ב╤ב╨╡╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╨╕ ╨╝╤ד╤ט╨║╨╕. ╨¥╨░ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨╡ ╨╕ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ב╨║╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤כ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╤כ╨╡ ╨░╨╜╤ג╨░╨▒╨║╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╤א╨╡╨╝╨╜╤ן.

╨ק╨░╨╝╨╛╨║ ╨║╨░╨┐╤ב╤מ╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣. ╨ת╤ד╤א╨╛╨║ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╤א╨╡╨┤╨▓╨░╤א╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╖╨▓╨╛╨┤╨░, ╤ב╨┐╨╕╤ז╨░ ╨║╤ד╤א╨║╨░ ╨╛╨▒╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╜╨░ ╨╜╨░╤ב╨╡╤ח╨║╨╛╨╣ ┬½╨▓ ╤ב╨╡╤ג╨╛╤ח╨║╤ד┬╗.

╨ƒ╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤ ╨▒╨╡╨╖ ┬½╤י╨╡╨║╨╕┬╗, ╤ב ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╖╨░╤ג╤כ╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨╛╨╝. ╨í ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╨▓ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨נ╨£ 4685 ╨▓ ╨╛╨▓╨░╨╗╨╡; ╤ב ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨╢╨╡╨╗╤ג╨╛╨╣ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜ ╤ד╤ח╨╡╤ג╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░-╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן: ╨נ╨פ╨£ 25776.

╨₧╨▒╤י╨░╤ן ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ 1192 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ 795 ╨╝╨╝, ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א 15,24 ╨╝╨╝ (6 ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╣).

╨ר╨╜╨▓. Γהצ 3/126. ╨ת╨╜. Γהצ 1928. ╨í╤ג. ╨╝╤ד╨╖. Γהצ 4685.

╨¥╨╡╤ג ╤ט╨╛╨╝╨┐╨╛╨╗╨░, ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╡ ╨╖╨░╨▒╨╛╨╕╨╜╤כ ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╨╡, ╨┐╨╛╤ג╨╡╤א╤ג╨╛╤ב╤ג╨╕, ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨╕ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╨╡ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░ ╨╜╨╡ ╨╖╨░╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤כ.

╨í╨╛╨│╨╗╨░╤ב╨╜╨╛ ╨║╨░╤א╨░╨╜╨┤╨░╤ט╨╜╤כ╨╝ ╨┐╨╛╨╝╨╡╤ג╨║╨░╨╝, ╨╕╨╝╨╡╤מ╤י╨╕╨╝╤ב╤ן ╨▓ ╤ד╤ח╨╡╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╤ז╨╕╨╕, ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨╗╨░ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╤מ II. ╨ע╨╕╨┤╨╕╨╝╨╛, ╨║ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤ג╤ד ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨░╤ח╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╕╨╖ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨░╤ב╤ל ╤ב╤א╨╡╨┤╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓, ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨▓╤ט╨╕╤ו ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝╤ד ╤א╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╤ד.

╨ס╨╡╨╖╤ד╤ב╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛, ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╨╝ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨╛╨╝ ╨┐╨╛ ╤ב╨┐╨╡╤ז╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝╤ד ╨╖╨░╨║╨░╨╖╤ד, ╨▓ ╨╛╨▒╨╗╨╡╨│╤ח╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨░╤א╨╕╨░╨╜╤ג╨╡. ╨₧╨▒ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨│╨╛╨▓╨╛╤א╨╕╤ג ╨╛╤ג╤ב╤ד╤ג╤ב╤ג╨▓╨╕╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╤ב╨║╨╕╤ו ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝, ╤ד╨║╨╛╤א╨╛╤ח╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗, ╨▓╤כ╤ב╨╛╨║╨╛╨╡ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨┐╤א╨╛╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨║╨╕ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╨╡╨╣, ╨▓ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨┐╨╛╨╗╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ב╨║╨╛╨▒╤כ.

╨פ╨░╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨╛╨▒╨╗╨╡╨│╤ח╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕, ╨┐╤א╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨╡ ╨┤╨╗╤ן ╨▓╨╖╤א╨╛╤ב╨╗╨╛╨│╨╛ ╨╝╤ד╨╢╤ח╨╕╨╜╤כ, ╨░ ╤ב╨║╨╛╤א╨╡╨╡ ╨┤╨╗╤ן 15Γאף17-╨╗╨╡╤ג╨╜╨╡╨│╨╛ ╤מ╨╜╨╛╤ט╨╕, ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╛╨╝ 1850 Γאף ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╛╨╝ 1860-╤ו ╨│╨│. ╨ó. ╨╡. ╨╕╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨╜╨╕╨║╨░╨║ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╤ג╤ל ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╤מ II, ╤א╨╛╨┤╨╕╨▓╤ט╨╡╨╝╤ד╤ב╤ן ╨▓ 1868 ╨│., ╨╕, ╤ב╨║╨╛╤א╨╡╨╡ ╨▓╤ב╨╡╨│╨╛, ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨┤╨╗╤ן ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤ג╤ז╨░, ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ן ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╨╕╤ח╨░, ╨░ ╤ד╨╢╨╡ ╨▓╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨╕╨╕ ╨┐╨╡╤א╨╡╤ט╨╗╨░ ╨║ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╤מ II.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗╨░ ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨╕╨╖ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░ ╨▓ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ 1930-╤ו ╨│╨│.

╨á╤ד╨╢╤ל╨╡ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╡ ╨║╨░╨┐╤ב╤מ╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╨╛╨╡ ╨╛╨▒╤א. 1854 ╨│.

╨ע╨╡╨╜╨╖╨╡╨╗╤ל ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ן ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╨╕╤ח╨░ ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨┐╤ב╤מ╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╤א╤ד╨╢╤ל╤ן ╨╛╨▒╤א. 1854 ╨│.

╨í╤ג╨▓╨╛╨╗ ╤ז╨╕╨╗╨╕╨╜╨┤╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╜╨░╤א╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣, ╤ב ╤ח╨╡╤ג╤כ╤א╤ל╨╝╤ן ╨╜╨░╤א╨╡╨╖╨░╨╝╨╕, ╤ב╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜ ╤ב ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╤ן╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨╣ ╤ג╤א╨╡╨╝╤ן ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╨╝╨╕, ╨╖╨░╤ה╨╕╨║╤ב╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨┐╤א╤ד╨╢╨╕╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╖╨░╤י╨╡╨╗╨║╨░╨╝╨╕. ╨ע ╨┤╤ד╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ ╤ב╨╜╨╕╨╖╤ד ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┐╤א╤ן╨╝╨╛╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╤ט╤ג╤כ╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ז╨╡╨╗╨╕╨║. ╨¥╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╕ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╤ו ╤ב╨╗╨╡╨▓╨░ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨║╨╛╨╜╤ג╤א╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╨í╨╡╤ב╤ג╤א╨╛╤א╨╡╤ז╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░: ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨░ ╨╕ ╨▒╤ד╨║╨▓╨░ ╨£. ╨ƒ╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╕╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג ╨╕╨╖ ╨╜╨╡╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ז╨╡╨╗╨╕╨║╨░ ╨╜╨░ ╤ו╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨║╨╡ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░, ╨ף-╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤ג╨║╨╕╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╨╕ ╨╝╤ד╤ט╨║╨╕. ╨ת╨╛╤א╨╛╤ג╨║╨░╤ן ╤ב╤ג╨╛╨╣╨║╨░ ╨╛╤ג╨║╨╕╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╤א╨░╤ב╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╨╜╨░ ╨╜╨░ ╤ג╤א╨╕ ╨┤╨╕╤ב╤ג╨░╨╜╤ז╨╕╨╕, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╨░╤ן Γאף ╨╜╨░ ╤ט╨╡╤ב╤ג╤ל ╨┤╨╕╤ב╤ג╨░╨╜╤ז╨╕╨╣, ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╤ז╨╕╤ה╤א╨░╨╝╨╕ 5 6 7 8 9 10. ╨¥╨░ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨╡ ╨╕ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ב╨║╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤כ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╤כ╨╡ ╨░╨╜╤ג╨░╨▒╨║╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╤א╨╡╨╝╨╜╤ן. ╨ƒ╨╛╨┤ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨╛╨╝ ╨▓ ╨╗╨╛╨╢╨╡ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ט╨╛╨╝╨┐╨╛╨╗ ╤ב ╤ד╤ג╨╛╨╗╤י╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨║╨╛╨╣, ╨╕╨╝╨╡╤מ╤י╨╡╨╣ ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨┐╨╛╤ן╤ב╨╛╨║ ╨╕ ╤ד╨│╨╗╤ד╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╗╤ן ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨┐╤ד╨╗╨╕

╨ק╨░╨╝╨╛╨║ ╨║╨░╨┐╤ב╤מ╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣. ╨ת╤ד╤א╨╛╨║ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╤א╨╡╨┤╨▓╨░╤א╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╖╨▓╨╛╨┤╨░, ╤ב╨┐╨╕╤ז╨░ ╨║╤ד╤א╨║╨░ ╨╛╨▒╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╜╨░ ╨╜╨░╤ב╨╡╤ח╨║╨╛╨╣ ┬½╨▓ ╤ב╨╡╤ג╨╛╤ח╨║╤ד┬╗. ╨¥╨░ ╨╖╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨║╨╡ ╨│╨╛╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╝ ╤ט╤א╨╕╤ה╤ג╨╛╨╝ ╨▓╤כ╨│╤א╨░╨▓╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╤ה╨░╨╝╨╕╨╗╨╕╤ן ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨░-╤ב╨▒╨╛╤א╤י╨╕╨║╨░ F. MARX.

╨ƒ╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤ ╤ב ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨╣ ┬½╤י╨╡╨║╨╛╨╣┬╗ ╤ב╨╗╨╡╨▓╨░ ╨╕ ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╖╨░╤ג╤כ╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨╛╨╝. ╨í ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╨▓ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨░╨║╨╗╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╡╨╜╨╖╨╡╨╗╤ל ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨▒╤ד╨║╨▓╤כ ╨נ ╨╕ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨║╨╜╤ן╨╢╨╡╤ב╨║╨░╤ן ╨║╨╛╤א╨╛╨╜╨░; ╨▓╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╤ד ╨╖╨░╤ג╤כ╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨░ ╨╜╨░ ╤ג╨╛╨╣ ╨╢╨╡ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨נ╨£ 1257 ╨▓ ╨╛╨▓╨░╨╗╨╡.

╨₧╨▒╤י╨░╤ן ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ 1475 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ 1083 ╨╝╨╝, ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א Γיט17,5 ╨╝╨╝ (7,1 ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╕).

╨¥╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╡ ╨╖╨░╨▒╨╛╨╕╨╜╤כ ╨╜╨░ ╨╗╨╛╨╢╨╡, ╨┐╨╛╤ג╨╡╤א╤ג╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╡.

╨ר╨╜╨▓. Γהצ 3/127. ╨ת╨╜. Γהצ 1929. ╨í╤ג. ╨╝╤ד╨╖. Γהצ 1257.

╨á╤ד╨╢╤ל╨╡ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗╨╛ ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╡ 1920 Γאף ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ 1930-╤ו ╨│╨│. ╤ב ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╖ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨╛╨▓╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╣.

╨á╤ד╨╢╤ל╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨▓╨╛ ╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ 1860-╤ו ╨│╨│. ╨┤╨╗╤ן ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ן ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╨╕╤ח╨░, ╨▓╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨╕╨╕ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╨░ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ III.

╨ñ╨░╨╝╨╕╨╗╨╕╤ן ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨░ ┬½F. Marx┬╗, ╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╨░╤ן ╨╜╨░ ╨╖╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨║╨╡, ╨╜╨╡ ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╜╨╕ ╨▓ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓. ╨ת╨░╨║╨╕╨╡-╨╗╨╕╨▒╨╛ ╤ב╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╛ ╨╜╨╡╨╝ ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╕╤ג╤ל ╨╜╨╡ ╤ד╨┤╨░╨╗╨╛╤ב╤ל.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨▒╨╡╨╗╤ל╨│╨╕╨╣╤ב╨║╨░╤ן ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╨░╤ן ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╛╤ח╨╜╨░╤ן ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨נ╨╗╤ל╨▒╨╕╨╜╨╕Γאף╨ó╨╡╤א╤ב╤ב╨╡╨╜╨░ ╨┐╨╛╨┤ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╣ 6-╨╗╨╕╨╜╨╡╨╣╨╜╤כ╨╣ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜, 1868Γאף1869 ╨│╨│.

╨í╤ג╨▓╨╛╨╗ ╤ז╨╕╨╗╨╕╨╜╨┤╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╜╨░╤א╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣, ╤ב╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜ ╤ב ╨╗╨╛╨╢╨╡╨╣ ╤ו╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╤כ╨╝ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨╕ ╤ג╤א╨╡╨╝╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╨╝╨╕; ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╤ו ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╤כ ╨╜╨╡╤א╨░╨╖╨▒╨╛╤א╤ח╨╕╨▓╤כ╨╡ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨░. ╨¥╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨╡ ╨╕ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤ב╨║╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤כ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╤כ╨╡ ╨░╨╜╤ג╨░╨▒╨║╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╤א╨╡╨╝╨╜╤ן. ╨ƒ╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╕╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג ╨╕╨╖ ╨│╨╡╤ב╤ב╨╡╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨░ ╨╕ ╨╝╤ד╤ט╨║╨╕. ╨í╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨░ ╨▒╤ד╨║╨▓╨░ ╨£. ╨ƒ╨╛╨┤ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨╛╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ט╨╛╨╝╨┐╨╛╨╗. ╨¥╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╤ז╨╡╨▓╤ל╤ן ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╤כ╨╣.

╨ק╨░╤ג╨▓╨╛╤א ╨┤╨╗╤ן ╨╖╨░╤א╤ן╨╢╨░╨╜╨╕╤ן ╨╛╤ג╨║╨╕╨┤╤כ╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╜╨░ ╤ט╨░╤א╨╜╨╕╤א╨╡ ╨▓╨▓╨╡╤א╤ו ╨╕ ╨▓╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╨╛╤ג╤ג╤ן╨│╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨╜╨░╨╖╨░╨┤ ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨┐╤א╤ד╨╢╨╕╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨▓╨╛╤א╨╛╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╤א╤כ╤ח╨░╨│╨░, ╤א╨░╤ב╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨╜╨░ ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨╡. ╨ƒ╨╛ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╕ ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨░ ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨░╨║╨╗╨╛╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨▓╨╕╨╜╤ח╨╡╨╜╨░ ╤ג╤א╤ד╨▒╨║╨░ ╤ב ╤ד╨┤╨░╤א╨╜╨╕╨║╨╛╨╝, ╨▓ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╕╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╡╤ז ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨│╨╛ ╤ד╨┤╨░╤א╤ן╨╡╤ג ╨║╤ד╤א╨╛╨║ ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╨╜╨░╨╢╨░╤ג╨╕╤ן ╨╜╨░ ╤ב╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨║╤א╤מ╤ח╨╛╨║. ╨ת╤ד╤א╨╛╨║ ╤ב ╨┐╤א╨╡╨┤╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨▓╨╖╨▓╨╛╨┤╨╛╨╝. ╨í╨┐╨╕╤ז╨░ ╨║╤ד╤א╨║╨░ ╨╛╨▒╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╜╨░ ╨╜╨░╤ב╨╡╤ח╨║╨╛╨╣ ┬½╨▓ ╤ב╨╡╤ג╨╛╤ח╨║╤ד┬╗. ╨¥╨░ ╨╖╨░╨╝╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╤ב╨║╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛: P. J. MALHERBE & Cie. A LIEGE. ╨í╨┐╤ד╤ב╨║╨╛╨▓╨░╤ן ╤ב╨║╨╛╨▒╨░ ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨░╤ן, ╨╖╨░╨┤╨╜╤ן╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל ╨╡╨╡ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨░╤ן.

╨¥╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╤ב╨╗╨╡╨▓╨░ ╨▓ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╢╨╡╨╗╤ג╨╛╨╣ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░-╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן: ╨נ.╨פ.╨£. 25786. ╨¥╨░ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨▓ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╡╨╣ ╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨▓╤כ╨┤╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א ╨▓ ╨╛╨▓╨░╨╗╨╡: ╨נ╨£ 4568. ╨ק╨░╤ג╤כ╨╗╤ל╨╜╨╕╨║ ╨┐╤א╨╕╨║╨╗╨░╨┤╨░ ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╤כ╨╣.

╨₧╨▒╤י╨░╤ן ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ 1350 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤ב╤ג╨▓╨╛╨╗╨░ 867 ╨╝╨╝, ╨║╨░╨╗╨╕╨▒╤א 15,24 ╨╝╨╝ (6 ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╣).

╨¥╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤ג╨╡╤א╤ג╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨░, ╨╖╨░╨▒╨╛╨╕╨╜╤כ ╨╕ ╤ז╨░╤א╨░╨┐╨╕╨╜╤כ ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╨╡, ╨▓ ╨┐╤א╨╕╤ז╨╡╨╗╨╡ ╨╜╨╡╤ג ╤ט╤ג╨╕╤ה╤ג╨░.

╨ר╨╜╨▓. Γהצ 06/214. ╨ת╨╜. Γהצ 2668. ╨í╤ג. ╨╝╤ד╨╖. Γהצ 4568; ╨נ.╨פ.╨£. 25786.

╨í╨╛╨│╨╗╨░╤ב╨╜╨╛ ╨┤╨░╨╜╨╜╤כ╨╝, ╨╕╨╝╨╡╤מ╤י╨╕╨╝╤ב╤ן ╨▓ ╤ד╤ח╨╡╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╤ז╨╕╨╕, ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨░╤ב╤ל ╨▓ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╕ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ III. ╨¥╨╡ ╨╕╤ב╨║╨╗╤מ╤ח╨╡╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨╕╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╛╨╜╨░ ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨╗╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤ג╤ז╤ד ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╤ד II.

╨ע╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗╨░ ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨╕╨╖ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░ ╨▓ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ 1930-╤ו ╨│╨│.

╨º╤ג╨╛╨▒╤כ ╨┐╨╛╨╜╤ן╤ג╤ל, ╨┐╨╛╤ח╨╡╨╝╤ד ╤ם╤ג╨░ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨░ ╨╕ ╨┤╨░╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤ג╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨╝, ╨╜╨╡╨╛╨▒╤ו╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛ ╤ח╤ד╤ג╤ל ╨┐╨╛╨┤╤א╨╛╨▒╨╜╨╡╨╡ ╤א╨░╤ב╤ב╨║╨░╨╖╨░╤ג╤ל ╨╛ ╨▒╨╡╨╗╤ל╨│╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░╤ו ╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤כ 1860-╤ו ╨│╨│. ╨╕ ╨╕╤ו ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╨╛╤א╨░╤ו, ╤ג╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡, ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨▓╤ט╨░╤ן ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╝ ╤ה╨╗╨╛╤ג╨╡ ╤ב 1868 ╨│. ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ┬½╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░ ╨╗╨╡╨╣╤ג╨╡╨╜╨░╨╜╤ג╨░ ╨ס╨░╤א╨░╨╜╨╛╨▓╨░┬╗ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╨╕ ╨נ╨╗╤ל╨▒╨╕╨╜╨╕.

╨נ╨╗╤ל╨▒╨╕╨╜╨╕ ╨נ╨▓╨│╤ד╤ב╤ג╨╛ (Albini Augusto) (1830Γאף1909) Γאף ╨╕╤ג╨░╨╗╤ל╤ן╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨│╤א╨░╤ה, ╨╝╨╛╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א, ╤ב 1881 ╨│. ╨║╨╛╨╜╤ג╤א-╨░╨┤╨╝╨╕╤א╨░╨╗, ╤ב╨╡╨╜╨░╤ג╨╛╤א. ╨ע ╨░╨▓╨│╤ד╤ב╤ג╨╡ 1866 Γאף ╤ה╨╡╨▓╤א╨░╨╗╨╡ 1867 ╨│. ╤ב╨╛╨▓╨╝╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛ ╤ב ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╝ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨ñ╤א╤ם╨╜╤ב╨╕╤ב╨╛╨╝ ╨ס╤א╤ם╨╜╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╨▓ ╨נ╨╜╨│╨╗╨╕╨╕ ╤ג╤א╨╕ ╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג╨░ (Γהצ 2243/66, 2652/66 ╨╕ 460/67) ╨╜╨░ ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╤ד╤מ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╤ד ╤ב ╨╖╨░╤ג╨▓╨╛╤א╨╛╨╝, ╨╛╤ג╨║╨╕╨┤╤כ╨▓╨░╤מ╤י╨╕╨╝╤ב╤ן ╨▓╨▓╨╡╤א╤ו-╨▓╨┐╨╡╤א╨╡╨┤. ╨₧╨╜╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ן╤ג╨░ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨ס╨╡╨╗╤ל╨│╨╕╨╕ ╨║╨░╨║ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╨░╤ן ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨╛╨▒╤א. 1867 ╨│. ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨נ╨╗╤ל╨▒╨╕╨╜╨╕Γאף╨ס╤א╤ם╨╜╨┤╨╗╨╕╨╜╨░. ╨ƒ╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨╜╨░╨┤╨╛ ╨╛╤ג╨╝╨╡╤ג╨╕╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א-╨╝╨╡╤ו╨░╨╜╨╕╨║ ╨╕╨╖ ╨ס╨╕╤א╨╝╨╕╨╜╨│╨╡╨╝╨░ ╨ñ╤א╤ם╨╜╤ב╨╕╤ב ╨נ╤ד╨│╤ד╤ב╤ג╤ד╤ב ╨ס╤א╤ם╨╜╨┤╨╗╨╕╨╜ (Francis Augustus Braendlin) ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╨▒╤א╨╕╤ג╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג Γהצ 2147/63 ╨╜╨░ ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╤ד╤מ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╤ד ╨╡╤י╨╡ ╤א╨░╨╜╤ל╤ט╨╡, ╨▓ 1863 ╨│., ╨╖╨░╤ג╨╡╨╝ ╤ב╨╛╨▓╨╝╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛ ╤ב ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨▓╤ט╨╕╨╝ ╨▓ ╨¢╨╛╨╜╨┤╨╛╨╜╨╡ ╨░╨╝╨╡╤א╨╕╨║╨░╨╜╤ז╨╡╨╝ ╨╕╨╖ ╨¥╤ל╤מ╨ש╨╛╤א╨║╨░ ╨ú╨╕╨╗╤ל╤ן╨╝╨╛╨╝ ╨£╨╛╨╜╤ג╨│╨╛╨╝╨╡╤א╨╕ ╨í╤ג╨╛╤א╨╝╨╛╨╝ (William Montgomery Storm, ╨╛╨▒╤כ╤ח╨╜╨╛ ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╤מ╤ג╤ב╤ן ╨╜╨░╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╤ן W. Mont Storm ╨╕╨╗╨╕ W. Mount Storm) ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג Γהצ 708/65 ╨▓ 1865 ╨│. ╨ר ╨╡╤ב╨╗╨╕ ╤ד╨╢ ╨▒╤כ╤ג╤ל ╤ב╨╛╨▓╤ב╨╡╨╝ ╤ג╨╛╤ח╨╜╤כ╨╝╨╕, ╨▓ ╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג╨░╤ו ╨ס╤א╤ם╨╜╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ 1863 ╨╕ 1865 ╨│╨│. ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨╕╨┤╨╡╤ן ╨╕╨╖ ╨╡╤י╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤א╨░╨╜╨╜╨╡╨│╨╛ ╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג╨░ ╨ú. ╨£╨╛╨╜╤ג ╨í╤ג╨╛╤א╨╝╨░, ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ 1856 ╨│.

╨נ. ╨נ╨╗╤ל╨▒╨╕╨╜╨╕

╨ó╨╡╤א╤ב╤ב╨╡╨╜ ╨¡╨┤╨╝╨╛╨╜ ╨צ╨╛╨╖╨╡╤ה ╨ס╨╡╤א╨╜╨░╤א (Terssen Edmond Joseph Bernard) (1814Γאף1896) Γאף ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╨╛╤א-╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║, ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╕ ╨▒╨╡╨╗╤ל╨│╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕, ╨┤╨╕╤א╨╡╨║╤ג╨╛╤א ╨ף╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨░╨▒╤א╨╕╨║╨╕ ╨▓ ╨¢╤ל╨╡╨╢╨╡. ╨נ╨▓╤ג╨╛╤א ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤ו ╨┐╤ד╨▒╨╗╨╕╨║╨░╤ז╨╕╨╣ ╨┐╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╨╝ ╨▓╨╛╨┐╤א╨╛╤ב╨░╨╝. ╨ע 1867 ╨│. ╨▓╨╜╨╡╤ב ╨╜╨╡╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╤מ ╨נ╨╗╤ל╨▒╨╕╨╜╨╕, ╨╕ ╨▓ ╨ס╨╡╨╗╤ל╨│╨╕╨╕ ╨┐╤א╨░╨║╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤ב ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╛╨╣ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨נ╨╗╤ל╨▒╨╕╨╜╨╕Γאף╨ס╤א╤ם╨╜╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ן╤ג╤כ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╛╤ח╨╜╤כ╨╡ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨נ╨╗╤ל╨▒╨╕╨╜╨╕Γאף╨ó╨╡╤א╤ב╤ב╨╡╨╜╨░ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╤א╨░╨╖╨╜╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣: ╨░) ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╨░╤ן ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨╛╨▒╤א. 1777/1868 ╨│╨│., ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╤כ╨▓╨░╨▓╤ט╨░╤ן╤ב╤ן ╨╕╨╖ ╤ה╤א╨░╨╜╤ז╤ד╨╖╤ב╨║╨╕╤ו ╨║╤א╨╡╨╝╨╜╨╡╨▓╤כ╤ו ╤א╤ד╨╢╨╡╨╣ ╨╛╨▒╤א. 1777 ╨│.; ╨▒) ╨║╨╛╤א╨╛╤ג╨║╨░╤ן ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨╛╨▒╤א. 1848/1868 ╨│╨│., ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╤כ╨▓╨░╨▓╤ט╨░╤ן╤ב╤ן ╨╕╨╖ ╤ה╤א╨░╨╜╤ז╤ד╨╖╤ב╨║╨╕╤ו ╨║╨░╤א╨░╨▒╨╕╨╜╨╛╨▓ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨ó╤ד╨▓╨╡╨╜╨╡╨╜╨░ ╨╛╨▒╤א. 1848 ╨│.

╨₧╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╜╨░╤ן ╨▓╤כ╤ט╨╡ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨░ ╨╕╨╖ ╤א╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╕ ╤ב╨╛╤ח╨╡╤ג╨░╨╡╤ג ╨▓ ╤ב╨╡╨▒╨╡ ╤ם╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤ג╤כ ╨╛╨▒╨╡╨╕╤ו ╤א╨░╨╖╨╜╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╤ב╨╕╤ב╤ג. ╨נ╨╗╤ל╨▒╨╕╨╜╨╕Γאף╨ó╨╡╤א╤ב╤ב╨╡╨╜╨░ (╨╝╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╨╡╤ז, ╤א╨░╤ב╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨░╨╜╤ג╨░╨▒╨╛╨║). ╨ס╨╡╨╖╤ד╤ב╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛, ╨╛╨╜╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨┐╨╛╨┤ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╤ג╤א╨╛╨╜ ╨┐╨╛ ╤ב╨┐╨╡╤ז╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝╤ד ╨╖╨░╨║╨░╨╖╤ד ╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨░╤ב╤ל ╨┤╨╗╤ן ╨╛╤ג╨┐╤א╨░╨▓╨║╨╕ ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╤מ ╨▓ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨░╤א╨║╨░ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝╤ד ╨╕╨╖ ╤ח╨╗╨╡╨╜╨╛╨▓ ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ב╨╡╨╝╤ל╨╕.

╨£╨░╨╗╨╡╤א╨▒ ╨ƒ╤ל╨╡╤א-╨צ╨╛╨╖╨╡╤ה (Malherbe Pierre-Joseph) Γאף ╨▒╨╡╨╗╤ל╨│╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║, ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╨╡╤ז ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╖ ╨▓╨╡╨┤╤ד╤י╨╕╤ו ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╤ו ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╤ה╨░╨▒╤א╨╕╨║, ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨▓╤ט╨╡╨╣ ╨▓ ╨¢╤ל╨╡╨╢╨╡ ╨▓ 1820Γאף1860-╤ו ╨│╨│. ╨ƒ╤א╨╡╨┤╨┐╤א╨╕╤ן╤ג╨╕╨╡ ╨ƒ.-╨צ. ╨£╨░╨╗╨╡╤א╨▒╨░ ╨▓╤כ╨┐╤ד╤ב╨║╨░╨╗╨╛ ╨╛╨│╨╜╨╡╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨╕ ╤ו╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤א╨░╨╖╨╗╨╕╤ח╨╜╤כ╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕. ╨ע 1822 ╨│. ╨£╨░╨╗╨╡╤א╨▒ ╨▓╤כ╨║╤ד╨┐╨╕╨╗ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤ד╤מ ╤ה╨░╨▒╤א╨╕╨║╤ד ╤ד ╨צ╨░╨╜╨░ ╨צ╨░╨║╨░ ╨ף╤ד╨╖╨╡╨╜╨░ (Gosuin), ╤ב ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨░╤ב╤ל ╨╡╨│╨╛ ╤ב╨░╨╝╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨░╤ן ╨┤╨╡╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל. ╨ע 1825 ╨│. ╨╖╨░╨┐╨░╤ג╨╡╨╜╤ג╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╛╤ו╨╛╤ג╨╜╨╕╤ח╤ל╨╡ ╤א╤ד╨╢╤ל╨╡ ╤ב ╤ג╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╨╝╤כ╨╝ ╨╖╨░╨║╤א╤כ╤ג╤כ╨╝ ╨║╤ד╤א╨║╨╛╨╝. ╨ע 1830 ╨│. ╤ב╨╛╨▓╨╝╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛ ╤ב ╨נ. ╨ñ╤א╨░╨╜╨║╨╛╤ג╤ג╨╛╨╝, ╨£╨░╨║╤ב╨╛╨╝ ╨¢╨╡╨╖╤ד╨░╨╜╨╛╨╝ ╨╕ ╨ƒ╨╕╤א╨╗╨╛ ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╤ן╨╗ ╨╖╨░╨║╨░╨╖ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨║╤ד 4500 ╤א╤ד╨╢╨╡╨╣ ╨┤╨╗╤ן ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕. ╨í 1850-╤ו ╨│╨│. ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨▓ ╨¢╨╛╨╜╨┤╨╛╨╜╨╡12.

╨₧╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╤ן II

╨¿╨┐╨░╨│╨░ ╨┐╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨░╤ן ╨║╨╕╤א╨░╤ב╨╕╤א╤ב╨║╨░╤ן ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╤ב╨║╨░╤ן ╨╛╨▒╤א. 1880 ╨│., ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤╨░ 1900 Γאף ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨░ 1910-╤ו ╨│╨│.

╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨┐╤א╤ן╨╝╨╛╨╣ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣, ╤ב ╨┤╨▓╤ד╨╝╤ן ╨┤╨╛╨╗╨░╨╝╨╕. ╨ס╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╡╤ז ╨┤╨▓╤ד╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣. ╨₧╤ב╤ג╤א╨╕╨╡ ╤א╨░╤ב╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╕. ╨ע ╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╤ב ╨╛╨▒╨╡╨╕╤ו ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜ ╤ג╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝. ╨í ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╨░ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╤ל ╨│╨╛╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╝ ╤ט╤א╨╕╤ה╤ג╨╛╨╝: ┬½K├╝r. Reg. Kaiser Nicolaus I v. Ru╬▓land (Brdbg.) Γהצ 6┬╗ (╨ת╨╕╤א╨░╤ב╨╕╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╨░ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╤ן I (╨ס╤א╨░╨╜╨┤╨╡╨╜╨▒╤ד╤א╨│╤ב╨║╨╕╨╣) Γהצ 6). ╨í ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨░ ╤ב╤ז╨╡╨╜╨░ ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨¥╨░ ╨╛╨▒╤ד╤ו╨╡ ╤ג╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╨╛ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛ ╤ה╨╕╤א╨╝╤כ: WEYERSBERG & Co. SOLINGEN.

╨¡╤ה╨╡╤ב ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╨╕╤ג ╨╕╨╖ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨╕ ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨│╨░╤א╨┤╤כ. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג╨░ ╨║╨╛╨╢╨╡╨╣, ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╨┐╨╛╨┐╨╡╤א╨╡╤ח╨╜╤כ╨╡ ╨╢╨╡╨╗╨╛╨▒╨║╨╕, ╨┐╨╛ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╝ ╨╛╨▒╨╝╨╛╤ג╨░╨╜╨░ ╤ג╤א╨╡╨╝╤ן ╤א╤ן╨┤╨░╨╝╨╕ (╨▓╨╕╤ג╨╛╨╣ ╨╕ ╨┤╨▓╨░ ╨╛╨┤╨╕╨╜╨░╤א╨╜╤כ╤ו) ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤א╨╛╨▓╨╛╨╗╨╛╨║╨╕. ╨ע╨╜╨╕╨╖╤ד ╨╜╨░ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨░╤ן ╨▓╤ג╤ד╨╗╨║╨░, ╨┐╨╛╨┤ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨░ ╨║╨╛╨╢╨░╨╜╨░╤ן ╨┐╨╡╤ג╨╗╤ן ╨┤╨╗╤ן ╤ד╨║╨░╨╖╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╗╤ל╤ז╨░. ╨ע╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨╜╨░ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╤ה╨╕╨│╤ד╤א╨╜╨░╤ן ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨░╤ן ╨▓╤ג╤ד╨╗╨║╨░ ╤ב ╨╛╨▓╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨▓╤כ╨┐╤ד╨║╨╗╨╛╨╣ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨║╨╛╨╣ ╤ב╨▓╨╡╤א╤ו╤ד. ╨ף╨░╤א╨┤╨░ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╨┤╤ד╨╢╨║╨╛╨╣, ╤א╨░╤ב╤ט╨╕╤א╤ן╤מ╤י╨╡╨╣╤ב╤ן ╨▓╨╜╨╕╨╖╤ד ╨▓ ╤ד╨╖╨║╤ד╤מ ╨╛╨▓╨░╨╗╤ל╨╜╤ד╤מ ╤ח╨░╤ט╨║╤ד ╤ב╨╛ ╤ב╨╗╨╡╨│╨║╨░ ╨╖╨░╨│╨╜╤ד╤ג╤כ╨╝ ╨▓╨╜╨╕╨╖ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╛╨╝, ╨╕ ╤ג╤א╨╡╨╝╤ן ╨▒╨╛╨║╨╛╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨┤╤ד╨╢╨║╨░╨╝╨╕ ╤ב ╨▓╨╜╨╡╤ט╨╜╨╡╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ. ╨ƒ╤א╨╕ ╤ט╨┐╨░╨│╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╨║╨╛╨╢╨░╨╜╤כ╨╣ ╤ג╨╡╨╝╨╗╤ן╨║.

╨¥╨╛╨╢╨╜╤כ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╡╨╜╤כ╨╡, ╤ב ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨│╨░╨╣╨║╨╛╨╣ ╤ב ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨╛╨╝ ╨╕ ╤ב ╨▒╨░╤ט╨╝╨░╨║╨╛╨╝.

╨₧╨▒╤י╨░╤ן ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ 987 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ 840 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ 24 ╨╝╨╝.

╨ר╨╜╨▓. Γהצ 0110/378. ╨ת╨╜. Γהצ 33009.

╨¿╨┐╨░╨│╨░ ╨╖╨░╨╕╨╜╨▓╨╡╨╜╤ג╨░╤א╨╕╨╖╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨▓ 1966 ╨│. ╨┐╨╛ ╨░╨║╤ג╤ד Γהצ 5 ╨╛╤ג 16 ╨░╨┐╤א╨╡╨╗╤ן 1966 ╨│.

K├╝rassier Regiment Kaiser Nicolaus I von Ru╬▓land (Branderburgische) Γהצ 6 Γאף ╨ס╤א╨░╨╜╨┤╨╡╨╜╨▒╤ד╤א╨│╤ב╨║╨╕╨╣ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╨╕╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨ר╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╨░ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╤ן I ╨┐╨╛╨╗╨║ Γהצ 6 Γאף ╤ב╤ג╨░╤א╨╡╨╣╤ט╨╕╨╣ ╨║╨╕╤א╨░╤ב╨╕╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║ ╨│╨╡╤א╨╝╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕, ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨▓ 1691 ╨│.

╨¥╨░ ╨┐╤א╨╛╤ג╤ן╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤ו ╨┤╨╡╤ב╤ן╤ג╨╕╨╗╨╡╤ג╨╕╨╣ ╤ט╨╡╤ה╨░╨╝╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╨╕ ╨פ╨╛╨╝╨░ ╨á╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╤כ╤ו: ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╣ I ╨▓ 1817Γאף1855 ╨│╨│.; ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╤א╨╕╤ז╨░ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ ╨ñ╨╡╨┤╨╛╤א╨╛╨▓╨╜╨░ ╨▓ 1856Γאף1860 ╨│╨│.; ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א II ╨▓ 1863Γאף1881 ╨│╨│.; ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╣ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ל ╨ƒ╨░╨▓╨╡╨╗ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╨╕╤ח ╨▓ 1888Γאף1902 ╨│╨│. (╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨╗ ╨▓ ╤ב╨┐╨╕╤ב╨║╨░╤ו); ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╣ II ╤ב 1902 ╨│.

╨¿╨┐╨░╨│╨░, ╨┤╨░╤ג╨╕╤א╤ד╨╡╨╝╨░╤ן ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤╨╛╨╝ 1900 Γאף ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨░ 1910-╤ו ╨│╨│. ╨┐╨╛ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╡╨╜╤כ╨╝ ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╨╝ ╨▒╨╡╨╖ ╤ב╨║╨╛╨▒╤כ ╨╜╨░ ╨│╨░╨╣╨║╨╡, ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨╗╨░ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╤מ II.

╨í╨░╨▒╨╗╤ן ╨┐╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨░╤ן ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨░╤ן ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╤ב╨║╨░╤ן ╨║╨╛╨╜╤ז╨░ 1890 Γאף ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨░ 1900-╤ו ╨│╨│.

╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨┤╨░╨╝╨░╤ב╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕, ╨╜╨╡╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨║╤א╨╕╨▓╨╕╨╖╨╜╤כ, ╨▒╨╡╨╖ ╨┤╨╛╨╗╨╛╨▓, ╤ב ╤ד╤ג╨╛╨╗╤י╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╛╨▒╤ד╤ו╨╛╨╝ ╨╕ ╨╡╨╗╨╝╨░╨╜╤ל╤מ. ╨ס╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╡╤ז ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨┤╨▓╤ד╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣. ╨¥╨░ ╨╛╨▒╤ד╤ו╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤ג╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╨╛ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛: UNIFORM & MILITAIR EFFECTEN-FABRIK DARMSTADT.

╨¡╤ה╨╡╤ב ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╨╕╤ג ╨╕╨╖ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨╕ ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨│╨░╤א╨┤╤כ. ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג╨░ ╤ט╨╡╤א╨╛╤ו╨╛╨▓╨░╤ג╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╢╨╡╨╣ ╨╕ ╨╛╨▒╨╝╨╛╤ג╨░╨╜╨░ ╨┐╨╛ ╨╢╨╡╨╗╨╛╨▒╨║╨░╨╝ ╤ג╤א╨╡╨╝╤ן ╤א╤ן╨┤╨░╨╝╨╕ ╨▓╨╕╤ג╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤א╨╛╨▓╨╛╨╗╨╛╨║╨╕. ╨í╨┐╨╕╨╜╨║╤ד ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╨▓╨░╨╡╤ג ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨░╤ן ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨░╤ן ╨┐╨╗╨░╨╜╨║╨░ ╤ב ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╝╨╕ ╤א╨░╤ב╤ט╨╕╤א╨╡╨╜╨╕╤ן╨╝╨╕ ╨▓ ╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕, ╨┐╨╡╤א╨╡╤ו╨╛╨┤╤ן╤י╨░╤ן ╨▓ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨║╤ד, ╨▓╤כ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╤ד╤מ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╗╤ל╨▓╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤כ ╤ב ╨║╤א╨░╤ב╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤ב╤ג╨╡╨║╨╗╤ן╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨▓╤ב╤ג╨░╨▓╨║╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨│╨╗╨░╨╖╨░╤ו. ╨ע╨╜╨╕╨╖╤ד ╨╜╨░ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨░╤ן ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╨░╤ן ╨▓╤ג╤ד╨╗╨║╨░. ╨ף╨░╤א╨┤╨░ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ┬½╨▒╨╗╤מ╤ו╨╡╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨╣┬╗ ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨┤╤ד╨╢╨║╨╛╨╣, ╨▓╨╜╨╡╤ט╨╜╤ן╤ן ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨▓ ╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╡╨╣ ╤א╨░╤ב╤ט╨╕╤א╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨░ ╨┤╤ד╨▒╨╛╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨╗╨╕╤ב╤ג╤ל╤ן╨╝╨╕. ╨פ╤ד╨╢╨║╨░ ╤ב╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╨░ ╤ב ╨║╤א╨╡╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨╜╨╛╨╣, ╨╛╤ג ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨╛╤ג╤ו╨╛╨┤╤ן╤ג ╨┤╨▓╨░ ╨╖╨░╨║╤א╤ד╨│╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╤י╨╕╤ג╨╕╨║╨░. ╨¥╨░ ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨╝ ╤י╨╕╤ג╨╕╨║╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╤כ ╤ב╨║╤א╨╡╤י╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╤ב╨░╨▒╨╗╨╕ ╨╕ ╨┤╨▓╨╡ ╨╗╨░╨▓╤א╨╛╨▓╤כ╨╡ ╨▓╨╡╤ג╨▓╨╕; ╨╜╨░ ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╝ ╤י╨╕╤ג╨╕╨║╨╡ Γאף ╨│╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨┤╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨│╨╗╨░╨┤╨║╨╕╨╣ ╤י╨╕╤ג ╤ב╨╛ ╤ט╨╗╨╡╨╝╨╛╨╝. ╨í╨╜╨╕╨╖╤ד ╨╜╨░ ╨║╤א╨╡╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ ╨▓╤כ╨▒╨╕╤ג╨╛ ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╛: GESCH├£TZTES MUSTER.

╨¥╨╛╨╢╨╜╤כ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡, ╤ב ╨┤╨▓╤ד╨╝╤ן ╨╗╨░╤ג╤ד╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨│╨░╨╣╨║╨░╨╝╨╕ ╤ב ╨║╨╛╨╗╤ל╤ז╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤ב ╨▒╨░╤ט╨╝╨░╨║╨╛╨╝.

╨₧╨▒╤י╨░╤ן ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ 989 ╨╝╨╝, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ 840 ╨╝╨╝, ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ 26 ╨╝╨╝.

╨ר╨╜╨▓. Γהצ 0115/459. ╨ת╨╜. Γהצ 12227.

╨í╨░╨▒╨╗╤ן ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗╨░ ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨▓ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ 1930-╤ו ╨│╨│. ╨╕╨╖ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨░. ╨í╨╛╨│╨╗╨░╤ב╨╜╨╛ ╨┤╨░╨╜╨╜╤כ╨╝ ╤ד╤ח╨╡╤ג╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╨╛╨▓, ╤ב╨░╨▒╨╗╤ן ╨╜╨░╤ו╨╛╨┤╨╕╨╗╨░╤ב╤ל ╨▓ ╨│╨░╤א╨┤╨╡╤א╨╛╨▒╨╡ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╤ן II.

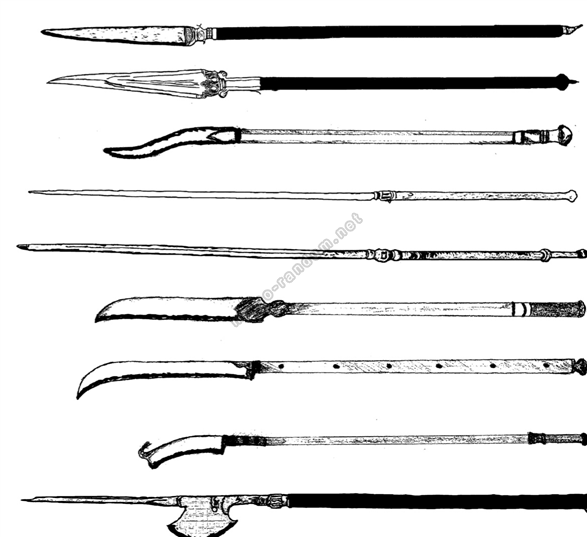

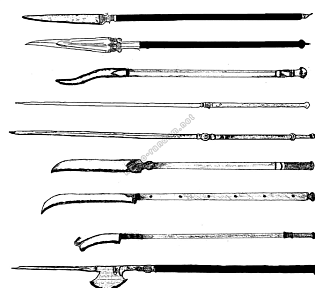

╨₧╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╡╤א╤ז╨╛╨│╨░ ╨ף. ╨£╨╡╨║╨╗╨╡╨╜╨▒╤ד╤א╨│-╨í╤ג╤א╨╡╨╗╨╕╤ז╨║╨╛╨│╨╛

╨£╨╡╨║╨╗╨╡╨╜╨▒╤ד╤א╨│-╨í╤ג╤א╨╡╨╗╨╕╤ז╨║╨╕╨╣ ╨ף╨╡╨╛╤א╨│ ╨נ╨▓╨│╤ד╤ב╤ג ╨¡╤א╨╜╨╡╤ב╤ג ╨נ╨┤╨╛╨╗╤ל╤ה ╨ת╨░╤א╨╗ ╨¢╤מ╨┤╨▓╨╕╨│ (30 ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤א╤ן 1823 / 11 ╤ן╨╜╨▓╨░╤א╤ן 1824 Γאף 8/20 ╨╕╤מ╨╜╤ן 1876) Γאף ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╣ ╨│╨╡╤א╤ז╨╛╨│, ╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╤ב╤כ╨╜ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╡╤א╤ז╨╛╨│╨░ ╨ף╨╡╨╛╤א╨│╨░-╨ñ╤א╨╕╨┤╤א╨╕╤ו╨░ ╨£╨╡╨║╨╗╨╡╨╜╨▒╤ד╤א╨│-╨í╤ג╤א╨╡╨╗╨╕╤ז╨║╨╛╨│╨╛ (1779Γאף1860) ╨╕ ╨£╨░╤א╨╕╨╕, ╤ד╤א╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ז╨╡╤ב╤ב╤כ ╨ף╨╡╤ב╤ב╨╡╨╜-╨ת╨░╤ב╤ב╨╡╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨╣, ╨┤╨▓╨╛╤מ╤א╨╛╨┤╨╜╤כ╨╣ ╨▒╤א╨░╤ג ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╤א╨╕╤ז╤כ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╤כ ╨ñ╨╡╨┤╨╛╤א╨╛╨▓╨╜╤כ.

╨ú╤ח╨╕╨╗╤ב╤ן ╨▓ ╨│╨╕╨╝╨╜╨░╨╖╨╕╨╕ ╨▓ ╨פ╤א╨╡╨╖╨┤╨╡╨╜╨╡ ╨╕ ╨ס╨╛╨╜╨╜╤ב╨║╨╛╨╝ ╤ד╨╜╨╕╨▓╨╡╤א╤ב╨╕╤ג╨╡╤ג╨╡. ╨í╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗ ╨▓ ╨┐╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╕ ╨▓ ╤ח╨╕╨╜╨╡ ╨║╨░╨┐╨╕╤ג╨░╨╜╨░. ╨ע ╨╕╤מ╨╗╨╡ 1850 ╨│. ╨┐╤א╨╕╨╡╤ו╨░╨╗ ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╤מ, 1 ╨░╨▓╨│╤ד╤ב╤ג╨░ ╨▒╤כ╨╗ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨▓ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗-╨╝╨░╨╣╨╛╤א╤כ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤כ. ╨ע 1851 ╨│. ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜ ╤ח╨╗╨╡╨╜╨╛╨╝ ╨נ╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╤ד╤ח╨╡╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╝╨╕╤ג╨╡╤ג╨░. ╨ע ╨░╨┐╤א╨╡╨╗╨╡ 1854 ╨│. ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨▓ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗-╨╗╨╡╨╣╤ג╨╡╨╜╨░╨╜╤ג╤כ. ╨ע ╨╝╨░╨╡ 1855 ╨│. ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╨╡╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨ת╨╛╨╝╨╕╤ג╨╡╤ג╨░ ╨╛╨▒ ╤ד╨╗╤ד╤ח╤ט╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤ט╤ג╤ד╤ז╨╡╤א╨╛╨▓ ╨╕ ╤א╤ד╨╢╨╡╨╣, ╨▓ ╨░╨▓╨│╤ד╤ב╤ג╨╡ 1856 ╨│. Γאף ╨╕╨╜╤ב╨┐╨╡╨║╤ג╨╛╤א╨╛╨╝ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╤כ╤ו ╨▒╨░╤ג╨░╨╗╤ל╨╛╨╜╨╛╨▓. ╨ע ╨╕╤מ╨╗╨╡ 1858 Γאף ╨░╨▓╨│╤ד╤ב╤ג╨╡ 1859 ╨│. ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨╗ ╨▓ ╨╛╤ג╨┐╤ד╤ב╨║╨╡. ╨ע ╨╝╨░╤א╤ג╨╡ 1860 ╨│. ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╤ד╨┐╤א╨░╨╖╨┤╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן ╨ת╨╛╨╝╨╕╤ג╨╡╤ג╨░ ╨╛╨▒ ╤ד╨╗╤ד╤ח╤ט╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤ט╤ג╤ד╤ז╨╡╤א╨╛╨▓ ╨╕ ╤א╤ד╨╢╨╡╨╣ ╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨╗ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╤ד╤מ ╨║╨╛╨╝╨╕╤ב╤ב╨╕╤מ ╨┐╤א╨╕ ╨נ╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╝╨╕╤ג╨╡╤ג╨╡. ╨ע ╨░╨┐╤א╨╡╨╗╨╡ 1860 ╨│. ╨▒╤כ╨╗ ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜ ╨▓ ╤ב╨▓╨╕╤ג╤ד, ╨▓ ╨░╨┐╤א╨╡╨╗╨╡ 1861 ╨│. ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨▓ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤כ ╨╛╤ג ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╕. ╨í ╤ן╨╜╨▓╨░╤א╤ן 1868 ╨│. ╨┐╨╛╤ח╨╡╤ג╨╜╤כ╨╣ ╤ח╨╗╨╡╨╜ ╨ó╨╡╤ו╨╜╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╝╨╕╤ג╨╡╤ג╨░ ╨ף╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╨╡╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤י╨╕╨╣ ╨▓ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨ó╨╡╤ו╨╜╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╝╨╕╤ג╨╡╤ג╨░. ╨í 1870 ╨│. ╨┐╨╛╤ח╨╡╤ג╨╜╤כ╨╣ ╤ח╨╗╨╡╨╜ ╨£╨╕╤ו╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╨╕.

╨í 1 ╨░╨▓╨│╤ד╤ב╤ג╨░ 1850 ╨│. ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨╗ ╤ט╨╡╤ה╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╛-╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ Γהצ 23 (╤ב 1856 ╨│. Γהצ 1) ╨▒╨░╤ג╨░╤א╨╡╨╕.

╨ר╨╝╨╡╨╗ ╤א╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╛╤א╨┤╨╡╨╜╨░: ╨í╨▓. ╨נ╨╜╨┤╤א╨╡╤ן ╨ƒ╨╡╤א╨▓╨╛╨╖╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛, ╨í╨▓. ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨░ ╨¥╨╡╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛, ╨ס╨╡╨╗╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╨╗╨░, ╨í╨▓. ╨נ╨╜╨╜╤כ 1 ╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕ (╨▓╤ב╨╡ ╨┤╨░╨╜╤כ 30.07.1850), ╨░╨╗╨╝╨░╨╖╨╜╤כ╨╡ ╨╖╨╜╨░╨║╨╕ ╨║ ╨╛╤א╨┤╨╡╨╜╤ד ╨í╨▓. ╨נ╨╜╨┤╤א╨╡╤ן ╨ƒ╨╡╤א╨▓╨╛╨╖╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ (03.02.1851), ╨í╨▓. ╨ע╨╗╨░╨┤╨╕╨╝╨╕╤א╨░ 2 ╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕ (26.08.1856), ╨í╨▓. ╨ע╨╗╨░╨┤╨╕╨╝╨╕╤א╨░ 1 ╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕ (27.03.1866).

╨ס╤כ╨╗ ╨╢╨╡╨╜╨░╤ג ╨╜╨░ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╣ ╨║╨╜╤ן╨│╨╕╨╜╨╡ ╨ץ╨║╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨╜╨╡ ╨£╨╕╤ו╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╜╨╡ (1827Γאף 1894), ╨┤╨╛╤ח╨╡╤א╨╕ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ן ╨£╨╕╤ו╨░╨╕╨╗╨░ ╨ƒ╨░╨▓╨╗╨╛╨▓╨╕╤ח╨░. ╨ר╨╝╨╡╨╗ ╨▓ ╨▒╤א╨░╨║╨╡ ╤ג╤א╨╛╨╕╤ו ╨┤╨╡╤ג╨╡╨╣, ╨┤╨╛╨╢╨╕╨▓╤ט╨╕╤ו ╨┤╨╛ ╨▓╨╖╤א╨╛╤ב╨╗╤כ╤ו ╨╗╨╡╤ג: ╨ץ╨╗╨╡╨╜╤ד (1857Γאף1936), ╨ף╨╡╨╛╤א╨│╨╕╤ן (1859Γאף1909) ╨╕ ╨£╨╕╤ו╨░╨╕╨╗╨░.

╨ק╨░ ╨│╨╛╨┤╤כ ╨╡╨│╨╛ ╤א╤ד╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤ב╤ב╨╕╨╡╨╣, ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨┐╤א╨╡╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨נ╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╝╨╕╤ג╨╡╤ג╨░, ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨┐╤א╨╛╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨░ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨░╤ן ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░ ╨┐╨╛ ╨╕╨╖╤ד╤ח╨╡╨╜╨╕╤מ ╨╕ ╨╕╤ב╨┐╤כ╤ג╨░╨╜╨╕╤מ ╨╝╨╜╨╛╨╢╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ ╤ב╨╕╤ב╤ג╨╡╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן. ╨ע ╤א╨╡╨╖╤ד╨╗╤ל╤ג╨░╤ג╨╡ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗ ╤א╤ן╨┤ ╨╜╨╛╨▓╤כ╤ו ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨╛╨▓ ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╖╨░╤א╤ן╨┤╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╛╨▓╨╛╨║: ╤ב╨╕╤ב╤ג╨╡╨╝ ╨ó╨╡╤א╤א╨╕Γאף╨¥╨╛╤א╨╝╨░╨╜╨░, ╨ת╨░╤א╨╗╨╡, ╨ת╤א╨╜╨║╨░ ╨╕, ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ז, ╨ס╨╡╤א╨┤╨░╨╜╨░.