–Р.–Э. –І—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞) –Я–†–Х–Ф–Ь–Х–Ґ–Ђ –Т–Ю–Ю–†–£–Ц–Х–Э–Ш–ѓ, –£–Ґ–†–Р–І–Х–Э–Э–Ђ–Х –Ю–†–£–Ц–Х–Щ–Э–Ю–Щ –Я–Р–Ы–Р–Ґ–Ю–Щ –Т XVIIвАУXIX –Т–Х–Ъ–Р–•. –£–Ґ–†–Р–Ґ–Ђ –Ь–Э–Ш–Ь–Ђ–Х –Ш –Ф–Х–Щ–°–Ґ–Т–Ш–Ґ–Х–Ы–ђ–Э–Ђ–Х

–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є

–І–∞—Б—В—М V–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016

¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2016

¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016

–°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Є–ї–Є —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –≤ —Д–Њ–љ–і–∞—Е –Љ—Г–Ј–µ—П. –І—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Њ —Б—В–µ–љ—Л –Ъ—А–µ–Љ–ї—П –Є –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Б—Г–і–Є—В—М –њ–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ XVIIвАУXIX –≤–≤. –Ь–љ–Њ–≥–Њ —В–∞–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ —Ж–µ–ї–µ–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–Њ –≤ –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ—Г–Ј–µ–Є –≤ XIXвАУXX –≤–≤. (–≤ –У–Ш–Ь, –≤ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є, –≤ –Ґ—Г–ї—Г, –≤ —А—П–і —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤). –≠—В–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, –і–∞–ґ–µ —Г—В—А–∞—В–Є–≤ —Б–≤—П–Ј—М —Б ¬Ђ—А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ¬ї —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ–Љ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–і–∞ –Є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є.

–Т –љ–∞—И–µ–є —А–∞–±–Њ—В–µ —А–µ—З—М –њ–Њ–є–і–µ—В –Њ –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –њ–Њ —Б—В–∞—А—Л–Љ –Њ–њ–Є—Б—П–Љ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –љ–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –≠—В–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–љ–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–∞–≤–љ–Њ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –≤ –≤–Є–і–µ –њ–µ—А–µ—З–љ—П —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–Њ–є –Ї–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —В—А–µ—В–Є XIX –≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–∞ –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ—Б—М. –Т—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —З–Є—Б–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–њ–Є—Б—П—Е —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л –≤ XVII –≤., –∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–Є –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–љ—В—А–Є–≥–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–Њ–≤ —В—О—Д—П–Ї–Є, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1687 –≥. –Ї–∞–Ї ¬Ђ–њ–∞—А–∞ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –≤–Є–љ—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–µ–≤–∞ –і–µ–ї–∞ –Ы—Г—З–µ–љ–Є–љ–Њ–≤–∞вА¶ –Ј–∞–Љ–Ї–Є –∞–≥–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–µвА¶ —Б—В–∞–љ–Ї–Є —П–±–ї–Њ–љ–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ—З–µ—А–љ–µ–љ—Л¬ї1, —Б—З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М —Г—В–µ—А—П–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї 1886 –≥.2 –Э–Њ –≤ –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –∞–≤—В–Њ—А–∞3 –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–і –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —В—О—Д—П–Ї–Њ–≤ –≤ 1687 –≥. —З–Є—Б–ї–Є–ї–∞—Б—М –њ–∞—А–∞ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї–µ—В —Г–Ї—А–∞—И–∞—О—В —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л4. –£—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ —Б–∞–Љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –∞ –Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є—Е –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е XVII –≤. –Ч–і–µ—Б—М –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ–± –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –≤–Є–і–µ —Г—В—А–∞—В—Л –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞: –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –Њ–љ —В–µ—А—П–µ—В —Б–≤–Њ–µ –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —Г—В—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В —Б–≤—П–Ј—М —Б –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ–±–µ–Ј–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П.

–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї –Њ–±—Б—В–Њ–Є—В –і–µ–ї–Њ —Б –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е XVII –≤. –љ–Њ—Б–Є–ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —И–µ—Б—В–µ—А–љ—П: ¬Ђ–®–µ—Б—В—М —И–µ—Б—В–µ—А–љ–µ–є, —Г –љ–Є—Е –њ–Њ —В—А–Є –Љ–Є—И–µ–љ–Є –Љ–µ–і–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ—Л¬ї5. –Т —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Є —Б —Н—В–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–µ —З–Є—Б–ї—П—В—Б—П, –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞ –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –љ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≤–Њ–Њ–±—Й–µ.

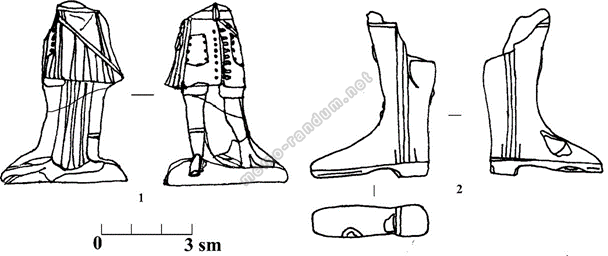

–Э–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —И–µ—Б—В–µ—А–љ—П –Є–ї–Є —И–µ—Б—В–µ—А–љ—П –Ї–Њ–ї—М—З—Г–ґ–љ–∞—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞ –Є –Ї –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥–µ –Є–Љ–µ–µ—В –ї–Є—И—М –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ (—Б—А. –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–∞–љ—Ж–Є—А—М –Ї–Њ—А–Њ–±—З–∞—В—Л–є –Є–ї–Є –њ–∞–љ—Ж–Є—А—М —Г–Ј–ї–Њ–≤–∞—В—Л–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Є –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Є –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –њ–∞–љ—Ж–Є—А—П–Љ–Є). –Э–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —И–µ—Б—В–µ—А–љ–µ–є –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л 1687 –≥. –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В—Л–Љ–Є –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞–Љ–Є ¬Ђ–С–∞–є–і–∞–љ—Л –Є –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥–Є, –Є —И–µ—Б—В–µ—А–љ–Є –Ї–Њ–ї—М—З—Г–ґ–љ—Л–µ¬ї –њ–µ—А–µ–і –≥–ї–∞–≤–Њ–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —З–Є—Б–ї–Є–ї–Є—Б—М –њ–∞–љ—Ж–Є—А–Є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ —И–µ—Б—В–µ—А–љ—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В—Л–Љ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ, –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ –Ї –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥–µ, –љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л–Љ –Њ—В –њ–∞–љ—Ж–Є—А—П. –Я–Њ–љ—П—В—М, –Ї–∞–Ї–∞—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ —И–µ—Б—В–µ—А–љ—П, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –∞–љ–∞–ї–Є–Ј —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ –њ–ї–µ—В–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–µ—Ж —Г –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞. –Т –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ —Г –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥, –њ–∞–љ—Ж–Є—А–µ–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–є—Б—П –±–∞–є–і–∞–љ—Л –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ–љ–Њ —Б —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–Љ–Є. –Э–Њ, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, —Г –і–≤—Г—Е –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥ –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л6 (—А–Є—Б. 1) –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ–µ –њ–ї–µ—В–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В —И–µ—Б—В—М –±–ї–Є–Ј–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –Ї–Њ–ї–µ—Ж (—А–Є—Б. 2). –Э–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–ї–µ—В–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П: —И–µ—Б—В–µ—А–љ—П –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥—Г, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –Ј–∞—Ж–µ–њ–ї–µ–љ–Њ –Ј–∞ —И–µ—Б—В—М —Б–Љ–µ–ґ–љ—Л—Е –Ї–Њ-

–†–Є—Б. 1. –Ъ–Њ–ї—М—З—Г–≥–∞ (—И–µ—Б—В–µ—А–љ—П –Ї–Њ–ї—М—З—Г–ґ–љ–∞—П) –љ–∞ –Љ–∞–љ–µ–Ї–µ–љ–µ. –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–Ј —Б—В–∞—В—М–Є –Э.–Т. –У–Њ—А–і–µ–µ–≤–∞ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є

–†–Є—Б. 2. –Я–ї–µ—В–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–µ—Ж –≤ –Ї–Њ–ї—М—З—Г–ґ–љ–Њ–є —И–µ—Б—В–µ—А–љ–µ

–ї–µ—Ж. –•—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М –Ю—А—Г–ґ–µ–є –љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Э.–Т. –У–Њ—А–і–µ–µ–≤ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї —В–∞–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О ¬Ђ–і–≤–Њ–є–љ–Њ–µ –њ–ї–µ—В–µ–љ–Є–µ¬ї –Є –њ–Њ–њ—Г—В–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞ –Њ–±–µ–Є—Е —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л—Е –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥ –Ј–∞–Ї–ї–µ–њ–∞–љ—Л –љ–∞ –і–≤–∞ –≥–≤–Њ–Ј–і—П. –°–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Н—В–Є –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥–Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –±–Њ–ї—М —И–µ–є ¬Ђ–≤—П–Ј–Ї–Њ—Б—В–Є¬ї –Є –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г –Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—О –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ—Ж –±—Л–ї–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В—Л–Љ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ ¬Ђ—И–µ—Б—В–µ—А–љ–Є –њ–∞–љ—Ж–Є—А–љ—Л–µ¬ї, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є: –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥–Њ–є –њ–∞–љ—Ж–Є—А–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –≤—А—П–і –ї–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ –њ—А–Њ–і–µ—В—М —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –љ–µ–≥–Њ —Б—А–∞–Ј—Г —И–µ—Б—В—М —Б–Љ–µ–ґ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ—Ж.

–Ш–љ—Г—О –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б —И–µ—Б—В–µ—А–љ—П–Љ–Є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ —Б –і–≤—Г–Љ—П –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В—Л–Љ–Є –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ —В–Њ–є –ґ–µ –Њ–њ–Є—Б–Є 1687 –≥. –Њ–њ–Є—Б–∞–љ—Л –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Я–∞–љ—Ж—Л—А—М –њ–Њ –µ—А–ї—Л–Ї—Г –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П —Ж–∞—А—П –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ш–≤–∞–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –≤—Б–µ–∞ –†—Г—Б–Є–Є. –Э–∞ –≥—А—Г–і—П—Е —Б –Њ–±–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–Њ–і –і–µ—Б—П—В–Є –Ї–Њ–ї–µ—Ж —Б –њ–Њ–і–њ–Є—Б—М—ОвА¶ –Я–∞–љ—Б—Л—А—М –њ–Њ –µ—А–ї—Л–Ї—Г –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞¬ї8. –С–µ–Ј —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, —Н—В–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–∞–љ—Ж–Є—А–µ–є —Ж–∞—А—П–Љ –Ш–≤–∞–љ—Г IV (–У—А–Њ–Ј–љ–Њ–Љ—Г) –Є –С–Њ—А–Є—Б—Г –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤—Г. –Т —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Є–µ –њ–∞–љ—Ж–Є—А–Є –љ–µ –Ј–љ–∞—З–∞—В—Б—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і–≤–µ—И–µ–љ–љ—Л–µ –Ї –њ–∞–љ—Ж–Є—А—П–Љ –Ї—Г—Б–Њ—З–Ї–Є –±—Г–Љ–∞–≥–Є —Б –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О, ¬Ђ—П—А–ї—Л–Ї–Є¬ї, –±—Л–ї–Є —Г—В—А–∞—З–µ–љ—Л, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –њ–∞–љ—Ж–Є—А–Є –±—Л–ї–Є –Њ–±–µ–Ј–ї–Є—З–µ–љ—Л –Є —Б–Љ–µ—И–∞–ї–Є—Б—М —Б –Љ–∞—Б—Б–Њ–є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В—Л—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –і–≤–∞ –њ–∞–љ—Ж–Є—А—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Ж–∞—А–µ–є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Њ–љ–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –њ—А–Њ—З–Є—Е –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В—Л—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–≤.

–Х—Й–µ –Њ–і–Є–љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–є –Ш–≤–∞–љ—Г –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–Љ—Г –Є –≤–Њ—И–µ–і—И–Є–є –≤ –њ–µ—А–µ—З–љ–µ–≤—Г—О —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л 1647 –≥., —Г—В—А–∞—З–µ–љ –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞. –Ю–љ –±—Л–ї –Њ–њ–Є—Б–∞–љ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–њ–Њ–ї—Г–Ї–Є–±–Є—А—М–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ, –Ј–і–µ–ї–∞–љ–Њ –љ–∞ –і–≤–∞ –Њ—Б—В—А–µ—П, –њ–Њ –Њ–±–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ —В—А–∞–≤—Л, –њ–Њ –Ї—А–∞–µ–Љ –њ–Њ –Њ–±–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –ґ —В–Є—В–ї–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П —Ж–∞—А—П –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Т–∞—Б–Є–ї—М—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –≤—Б–µ–∞ –†—Г—Б–Є–Є¬ї9. –Я–Њ–ї—Г–Ї–Є–±–Є—А—М–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ —Б–Њ —Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј—Ж–∞–Љ–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б—В—А–µ–ї. –Х–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –і–≤—Г—И–Є–њ–љ—Л–є —Г–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї. –Э–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —Б—Е–Њ–і–љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –ї–Є—И—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞, –∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–µ–ї—Л —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—П–Љ–Є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –≤–Њ–≤—Б–µ. –Т –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1687 –≥. —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ—В. –≠—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б—З–Є—В–∞—В—М –њ–Њ–ї—Г–Ї–Є–±–Є—А—М–µ –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –±–µ–Ј–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ. –Э–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –±—Г–і–µ—В –Ї–Њ–≥–і–∞-–ї–Є–±–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є —З–∞—Б—В–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є.

–Ш–Ј –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ —Б—В—А–µ–ї —Б–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є –љ–Њ–Љ–µ–љ–Ї–ї–∞—В—Г—А–Њ–є, —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –≤ XVII –≤., —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б—В—А–µ–ї—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ —Б —А–Њ–Љ–±–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —З–µ—А–µ—И–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Є –Њ–љ–Є –љ–µ –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ —А–∞–љ–љ–Є—Е –Њ–њ–Є—Б—П—Е –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ 1687 –≥. –Э–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—В—А–µ–ї –≤ —Н—В–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е вАУ —Б–µ–≤–µ—А–≥–Є, —Б—А–µ–Ј–љ–Є, —В–Њ–Љ–∞—А—Л, —Б–≤–Є—Й–Є вАУ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–Љ —Д–Њ—А–Љ–∞–Љ–Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –µ—Б–ї–Є –і–ї—П —Б—В—А–µ–ї, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ 1687 –≥. —Б–≤–Є—Й–∞–Љ–Є, –Т.–Ш. –Я–Њ–≤–µ—В–Ї–Є–љ—Л–Љ –±—Л–ї –љ–∞–є–і–µ–љ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В10, —В–Њ —Б—В—А–µ–ї—Л —Б—А–µ–Ј–љ–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є. –Т —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–µ–Њ–≥—А–∞—Д –Я.–Ш. –°–∞–≤–≤–∞–Є—В–Њ–≤ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ: ¬Ђ...–µ—Б—В—МвА¶ —А–Њ–і —Б—В—А–µ–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ї–Њ–љ—Ж—Л –Є–Љ–µ—О—В –≤–Є–і –Ј–∞–Њ—Б—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –ї–Њ–њ–∞—В–Њ–Ї, –љ–µ —Н—В–Њ –ї–Є –љ–∞—И–Є —Б—А–µ–Ј–љ–Є?¬ї11. –•—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М –≠—А–Љ–Є—В–∞–ґ–∞ –≠.–≠. –Ы–µ–љ—Ж —Г–ґ–µ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ —Б—А–µ–Ј–љ–Є –њ—А–Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —Б—В—А–µ–ї12. –Р —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і—Л, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В —В–µ—А–Љ–Є–љ —Б—А–µ–Ј–љ–Є –Ї–∞–Ї –Њ–±—Й–µ–њ—А–Є–љ—П—В—Л–є, –љ–µ –њ—Л—В–∞—П—Б—М –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —В–Є–њ–Њ–≤ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П—Е —Б—Б—Л–ї–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є13. –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —Б—А–µ–Ј–љ–Є –Ї–∞–Ї —Б—В—А–µ–ї—Л —Б –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л. –Т –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1687 –≥. —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ: ¬Ђ–Ґ—А–Є –≥–љ–µ–Ј–і–∞ —Б—А–µ–Ј–љ–µ–є —П–±–ї–Њ–љ–Њ–≤—Л—Е; –њ–µ—А—М—С –±–µ–ї–Њ—Е–≤–Њ—Б—Ж–Њ–≤–Њ–µ, —Г—И–Є –Є –љ–∞–Ї–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–Є —А—Л–±–µ–є –Ј—Г–±; –њ–Њ–і –њ–µ—А—М–µ–Љ –Є–Ј—А–µ—И–µ—З–µ–љ–Њ —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л–Љ –њ–ї–∞—Й–µ–љ—Л–Љ, –њ–µ—А–µ–≤–Є–≤–Ї–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –њ—А—П–і–µ–љ–Њ–µ¬ї14. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–µ —Б—А–µ–Ј–љ–Є –Є–Љ–µ–ї–Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Є (–љ–∞–Ї–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–Є) –Є–Ј –Љ–Њ—А–ґ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Є (—А—Л–±–µ–є –Ј—Г–±). –Ф–ї—П —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ —Б—В—А–µ–ї –Є–Ј —В–Њ–є –ґ–µ –Њ–њ–Є—Б–Є вАУ —В–Њ–Љ–∞—А–Є–Ї–Њ–≤: ¬Ђ–Ф–≤–∞ –≥–љ–µ–Ј–і–∞ —В–Њ–Љ–∞—А–Є–Ї–Њ–≤ —З–Є–њ—А–∞—Б–Њ–≤—Л—Е, –Њ–і–љ–Њ –≥–љ–µ–Ј–і–Њ –Љ–∞–ї–µ–љ–Ї–Њ; —Г—И–Ї–Є –Є –љ–∞–Ї–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–Є —Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ—Л–µ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л —А–µ–Ј–љ—Л–µ; –њ–µ—А—М—С –±–µ–ї–Њ—Е–≤–Њ—Б—Ж–Њ–≤–Њ–µвА¶¬ї15. –Я–Њ—Е–Њ–ґ–µ, —З—В–Њ –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤ –Ї–∞–Ї —Б—В—А–µ–ї —Б –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—Б—В—П–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ. –Т–Ј–≥–ї—П–љ—Г—В—М –љ–∞ ¬Ђ—В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О¬ї —Б—В—А–µ–ї —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ —Б—А–µ–Ј–љ–µ–є –≤ —З–Є—Б–ї–µ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ–љ—Д–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г –Ї–љ—П–Ј–µ–є –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Л—Е –≤ 1689 –≥.: ¬Ђ–Ґ—А–Є–љ–∞—В—Ж–∞—В—М —Б—В—А–µ–ї —П–±–ї–Њ–љ–Њ–≤—Л—Е, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —З–µ—В—Л—А–µ —Б—В—А–µ–ї—Л –Ї–ї–µ–љ–Њ–≤—Л—Е —Е—Г–і—Л—Е, —Г —П–±–ї–Њ–љ–Њ–≤—Л—Е —Г—И–Є –Є —Б—А–µ–Ј–љ–Є –Ї–Њ—Б—В—П–љ—Л–µ¬ї16. –Т —Н—В–Њ–Љ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–µ —Б—А–µ–Ј–љ—П–Љ–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л –љ–µ —Б–∞–Љ–Є —Б—В—А–µ–ї—Л, –∞ –ї–Є—И—М –Є—Е –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Є, –љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–Њ—Б—В—П–љ—Л–µ.

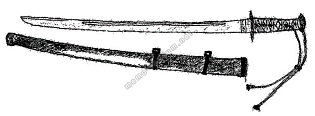

–Т—Л—П–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О —А–∞—Б–њ–ї—Л–≤—З–∞—В–Њ—Б—В—М –≤ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П—Е –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–Є—Е —Б—В—А–µ–ї XVII –≤. –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ–є –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Њ–є, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–µ–є –≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—В—А–µ–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1687 –≥. –Ј–∞–Љ—Л–Ї–∞—О—В –≥–ї–∞–≤—Г ¬Ђ–°—В—А–µ–ї—ЛвА¶¬ї –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ—Л –≤ –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ —Б –њ—А–∞–њ–Њ—А–∞–Љ–Є: ¬Ђ–І–µ—В—Л—А–µ –њ—А–∞–њ–Њ—А–∞ –њ–Є—Б–∞–љ—Л –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ –±–µ–ї–Њ–Љ—Г –ґ–µ–ї–µ–Ј—Г, —З—В–Њ –±—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ —В–µ—А–µ–Љ–∞—Е –Є –љ–∞ –Ї—А—Л–ї—М—Ж—Л –љ–∞ —И–µ—В—А–∞—ЕвА¶ –њ—П—В—М —Б—В—А–µ–ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ—О. вАУ –Р. –І.) –њ–Њ –і–≤–∞ –∞—А—И–Є–љ–∞ –њ–Њ –њ—П—В–Є –≤–µ—А—И–Ї–Њ–≤, —З—В–Њ —Б—В–∞–≤—П—В—Ж–∞ –љ–∞ –Ї—А—Г–≥–ї—Л—Е –±–∞—И–љ—П—Е¬ї17. –Т –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є —В–Њ–є –ґ–µ –Њ–њ–Є—Б–Є –Њ–± —Н—В–Є—Е —Б—В—А–µ–ї–∞—Е –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є ¬Ђ–±—Л–≤–∞—О—В –њ–Њ–і –њ—А–∞–њ–∞—А–∞–Љ –љ–∞ —Е–Њ—А–Њ–Љ–∞—Е –Є –љ–∞ –Ї—А—Г–≥–ї—Л—Е –±–∞—И–љ—П—Е¬ї18. –≠—В–Є –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л –њ—А–∞–њ–Њ—А—Л, —П–≤–ї—П–≤—И–Є–µ—Б—П –ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є —И—В–∞–љ–і–∞—А—В–∞–Љ–Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П, –∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ —Б—В—А–µ–ї—Л —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –Є—Е –і—А–µ–≤–Ї–∞–Љ–Є. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М —З–µ—В—Л—А–µ –Є–Ј –њ—П—В–Є —Б—В—А–µ–ї (—А–Є—Б. 3), –Њ–љ–Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л19 –Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ 1687 –≥., –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ—Г —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є—О –Є—Е —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–ї–Є–љ—Л (155вАУ160 —Б–Љ) —Б –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ (–њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 164 —Б–Љ). –Т —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П —Н—В–Є —Б—В—А–µ–ї—Л –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л XIIвАУXIII –≤–≤. –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л —Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є –і–ї—П –Љ–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ. –° –љ–∞—И–µ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, —Б—В—А–µ–ї—Л –љ—Г–ґ–љ–Њ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М XVII, —Б–∞–Љ–Њ–µ —А–∞–љ–љ–µ–µ XVI –≤. –Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Є—Е –љ–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —А–∞—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –∞ –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і–Љ–µ—В —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П.

–†–Є—Б. 3. –°—В—А–µ–ї—Л. –†–Њ—Б—Б–Є—П, –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞ (?), XVII –≤. –≠–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л

–°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї, —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –≤ XIX –≤., вАУ —А—Г–ґ—М–µ-–±–µ—А–і—Л—И. –Т –Њ–њ–Є—Б–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1808 –≥. –µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ —В–∞–Ї–Њ–є —В–µ–Ї—Б—В: ¬Ђ–С–µ—А–і—Л—И –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є, —Г –Ї–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞ –Њ–±—Г—Е–µ –њ—А–Є–і–µ–ї–∞–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є —А–Њ–≥, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Ї–∞–Ї —Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–≤, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –і—А–µ–≤–Ї–∞ —А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є —Б—В–≤–Њ–ї, –Њ–±—В—П–љ—Г—В—Л–є –≤—Л–ї–∞–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—О –Є —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ—О –Ї–Њ–ґ–µ—О. –° —Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–Љ –Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ —И–Њ–Љ–њ—Г–ї–Њ–Љ¬ї20. –≠—В–Њ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –љ–µ —З–Є—Б–ї–Є—В—Б—П –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–Є—Е –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е –Њ–њ–Є—Б—П—Е –Є –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В. –° –љ–∞—И–µ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В –±–µ—А–і—Л—И –±—Л–ї –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ –љ–∞ —Е—А–∞–љ—П—Й–µ–Љ—Б—П –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XIX –≤., –њ—А–Є—З–µ–Љ –≤ –љ–∞—В—Г—А–∞–ї—М–љ—Л–є —А–∞–Ј–Љ–µ—А21. –£–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Н—В–Њ—В –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –і–µ–ї–∞–µ—В –і–≤—Г—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ—П—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ –ї–Њ–њ–∞—Б—В–Є —В–Њ–њ–Њ—А–∞: ¬Ђ–С–µ—А–і—Л—И // –§–µ–Њ–і–Њ—А–∞ // –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ // –°—В—А–µ–Љ–Њ—Г—Е–Њ–≤–∞ // –Ф–µ—Б–љ–Є—Ж–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є —Б–Є–ї—Г. –Ф–µ—Б–љ–Є—Ж–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П, –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–Љ—П. // –Т —И—Г–Є—Ж—Л –µ—П –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ –Є —Б–ї–∞–≤–∞¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є –≤–Ј—П—В—Л –Є–Ј –Я—Б–∞–ї–Љ–∞ 117, –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –Њ–± –Њ–±–Њ—А–µ–љ–Є–Є –≤—А–∞–≥–Њ–≤, –Є –Ъ–љ–Є–≥–Є –Я—А–Є—В—З22. –°—Г–і—П –њ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О, –љ–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –Ї—А–µ–Љ–љ–µ–≤—Л–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –ї–Њ–њ–∞—Б—В—М —В–Њ–њ–Њ—А–∞ —Б –≤—Л—А–µ–Ј–љ—Л–Љ —В—Г–њ—М–µ–Љ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–∞ –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —А–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ. –°–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –±–µ—А–і—Л—И –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ—Г—О –њ–∞–ї–∞—В—Г –≤ —З–Є—Б–ї–µ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ–љ—Д–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г –Ї–љ—П–Ј—П –Т.–Т. –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞ –Є –µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –≤ 1689 –≥.: ¬Ђ–С–µ—А–і—Л—И –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –Њ–≥–љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б –Ї—А—О–Ї–Њ–Љ, –∞ –≤ –њ—А–Є–µ–Љ–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥–∞—Е –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ —В–Њ–њ–Њ—А–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ–Ї—А—Л—В –Ї–Њ–ґ–µ—О –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—О¬ї23. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –±–µ—А–і—Л—И–∞, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ 1808 –≥., –Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї–Є (–≤ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –љ–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–µ—В ¬Ђ–Ї—А—О–Ї–∞¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М —Г—В—А–∞—З–µ–љ). –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—В—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Г–і–µ—В —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –§.–Ш. –°—В—А–µ–Љ–Њ—Г—Е–Њ–≤–∞. –Ю–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –±–µ—А–і—Л—И–∞-—А—Г–ґ—М—П вАУ —В–µ–Љ–∞ –і–ї—П –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П24.

–Х—Й–µ –Њ–і–Є–љ –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ (—Г–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ) –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ, –њ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ, —Б–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —В—А–µ—В–Є XIX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П, вАУ —В–Њ–њ–Њ—А, —Д–Њ—А–Љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О 1808 –≥.: ¬Ђ–Ґ–Њ–њ–Њ—А –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–є –≤–Є–і –њ–Њ–≥–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –≤–љ–Є–Ј –Ї–ї–Є–љ–∞ –Ї –Њ—Б—В—А–µ—О —А–∞–Ј—И–Є—А—П—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П, –љ–∞ —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –ґ–µ —В–Њ–њ–Њ—А–Є—Й–µ; –≤–і–Њ–ї—М –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ —В–Њ–њ–Њ—А–∞ –њ–Њ —Г—И–Ї—Г –Є –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ–±—Г—Е–∞, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–≥–Њ –≤–Є–і —З–µ—В—Л—А–µ—Е—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Њ—В–Ї–∞, –љ–∞—Б–µ—З–µ–љ–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –Є —Б–≤–µ—А—Е —В–Њ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–∞–µ–Љ –њ–Њ –і–≤–Њ–µ–≥–ї–∞–≤–Њ–Љ—Г –Њ—А–ї—Г —Б —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В–µ—А—В—Л–Љ–Є –Ї–Њ–≥—В—П–Љ–Є; —Б—В–∞–ї—М –Є–Ј—А—Л—В–∞вА¶ –љ–∞–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –і–∞–Љ–∞—Б–Ї–∞; –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–є —З–µ—А–µ–љ —Б –Њ—Б–Љ–Є–≥—А–∞–љ–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ—П—В—М—ОвА¶ –≤–љ—Г—В—А–Є –њ—Г—Б—В, –≤ –њ—Г—Б—В–Њ—В–µ –њ–µ—А–µ–Ї–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–Є–є—Б—П –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –ґ–µ—А–µ–±–µ—С–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В –Ј–≤—Г–Ї¬ї25. –Т –Њ–њ–Є—Б–Є 1687 –≥. –Њ–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ: ¬Ђ–Ґ–Њ–њ–Њ—А–Њ–Ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ, —Б –Њ–±–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–Њ –Њ—А–ї—Г –і–≤–Њ–µ–≥–ї–∞–≤–Љ—Г; —В–Њ–њ–Њ—А–Є—Й–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ, –∞ –≤ –љ–µ–Љ –≥—А–µ–Љ–Є—В –ґ–µ–ї–µ—Б—Ж–Њ, —В–Њ–њ–Њ—А–Є—Й–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –њ–Њ—Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ–Њ –Є –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–Њ –њ–Њ —А–µ–Ј–љ—Л–Љ —В—А–∞–≤–∞–Љ; —Б–≤–µ—А—Е—Г –Є –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –њ–Њ —П–±–ї–Њ—З–Ї—Г –њ—А–Њ—А–µ–Ј–љ—Л–µ¬ї26. –°–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –і–≤—Г–≥–ї–∞–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А–ї–∞ –Є –і–∞–Љ–∞—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ —В–Њ–њ–Њ—А –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ. –Т –њ–ї–∞–љ–µ –і–µ–Ї–Њ—А–∞ –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –≤ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞—Б–µ—З–Ї–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–∞—П —А–µ–Ј—М–±–∞ (–Є–ї–Є –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ вАУ ¬Ђ—А–µ–Ј–љ—Л–µ —В—А–∞–≤—Л¬ї), —А–µ–Ј—М–±–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ–µ–Љ (¬Ђ—П–±–ї–Њ—З–Ї–Є –њ—А–Њ—А–µ–Ј–љ—Л–µ¬ї), –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–Є–µ –Є —Б–µ—А–µ–±—А–µ–љ–Є–µ вАУ —Б—Г–і—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, –≤ –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ–љ –љ–µ —Г—Б—В—Г–њ–∞–ї –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —В–Њ–њ–Њ—А–∞–Љ. –°–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Є–Ї –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞–і —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –њ–µ—А–≤–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ—Л–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї. –Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1647 –≥. —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ—В–Њ–њ–Њ—А –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞ –Ь–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞ –і–µ–ї–∞ –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞¬ї27. –Э–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П —Б–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–∞ —Б –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ –≤—Л—И–µ —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ.

–Ю—В–Љ–µ—В–Є–Љ —В–∞–Ї—Г—О –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ—Г—О –і–µ—В–∞–ї—М —В–Њ–њ–Њ—А–∞, –Ї–∞–Ї –≥—А–µ–Љ—П—Й–Є–є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —И–∞—А–Є–Ї –≤ –њ–Њ–ї–Њ–Љ —В–Њ–њ–Њ—А–Є—Й–µ (¬Ђ–ґ–µ–ї–µ—Б—Ж–Њ¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–ґ–µ—А–µ–±–µ—С–Ї¬ї), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Є–Љ–µ–µ—В –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞—Е XVIвАУXVII –≤–≤. (—В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е ¬Ђ–Ї–ї–Є–љ–Ї–∞—Е —Б –ґ–µ–Љ—З—Г–ґ–Є–љ–∞–Љ–Є¬ї), —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–њ—М—П—Е, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –±—Г–ї–∞–≤–∞—Е XVII –≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–≥–Њ–≤–Њ—А—П—Й–µ–≥–Њ¬ї –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є —В–Њ–њ–Њ—А вАУ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, –і—А—Г–≥–Є–µ —В–Њ–њ–Њ—А—Л —Б–Њ –≤—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –љ–Є—Е –Ј–≤—Г—З–∞—Й–Є–Љ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л28.

–Т –†–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –њ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –≤–Ј—П—В–∞ —Ж–∞—А–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–Љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і, –≤ —З–Є—Б–ї–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —З–Є—Б–ї–Є–ї–Њ—Б—М –і–≤–∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ —Б –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞—А—В–µ–ї—П—И: ¬Ђ–Ъ–∞—А—В–µ–ї—П—И –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є, —З–µ—А–µ–љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є, –њ–Њ—Б–µ—А–µ–±—А—П–љ –Є –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љвА¶ –≤ –љ–Њ–ґ–љ–∞—Е –і–≤–∞ –љ–Њ–ґ–∞ –і–∞ –≤–Є–ї–Ї–Є (–≤–Є–ї–Ї–Є –Ј–∞—З–µ—А–Ї–љ—Г—В–Њ, –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —З–µ—А–љ–Є–ї–∞–Љ–Є –≤–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Є–≥–Њ–ї–Ї–∞. вАУ –Р. –І.)вА¶ –Ї–∞—А—В–µ–ї—П–ґ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —З–µ—А–µ–љ –Ї–Њ—Б—В—П–љ–Њ–є —А—Л–±–µ–є –Ј—Г–±¬ї29. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –ї–Є—И—М –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ: –Ї–∞—А—В–µ–ї—П—И–Є –±—Л–ї–Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є –њ–∞–ї–∞—И–∞, –њ—А–Є—З–µ–Љ –≤—Б–µ —В—А–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –±—Л–ї–Є –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г —Б–∞–±–µ–ї—М. –Ъ–∞—А—В–µ–ї—П—И–Є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –љ–Є –≤ —А–∞–љ–љ–Є—Е –Њ–њ–Є—Б—П—Е —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –љ–Є –≤ –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1687 –≥., –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ—Б—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Б –љ–Њ–ґ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –≤–Є–ї–Ї–Њ–є (–Є–≥–Њ–ї–Ї–Њ–є) –≤ –љ–Њ–ґ–љ–∞—Е, —А–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞, –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–і –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Ї–∞—А—В–µ–ї—П—И–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ¬ї. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Б –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Ї–∞—А—В–µ–ї—П—И –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –±—Л–ї —А–∞–Ј–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ, –∞ –µ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї —З–Є—Б–ї–Є–ї—Б—П –≤ –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1687 –≥. –Ї–∞–Ї ¬Ђ–њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ –±—Г–ї–∞—В–љ–∞—П —Б—Г–ї–µ–±–∞; –љ–∞ –љ–µ–є –≤—Л—В–µ—А—В–Њ –њ–Њ –Њ–±–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–Њ –і–Њ–ї—Г —Б –Њ–њ—Г—И–Ї–Њ—О¬ї30. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ: –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–њ–Њ–ї–Њ—Б—Л —Б—Г–ї–µ–±—Л¬ї –≤ –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ 1687 –≥. –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞–µ—В –≥—А—Г–њ–њ—Г –њ–∞–ї–∞—И–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ—Б, –∞ –Ї–∞—А—В–µ–ї—П—И–Є –≤ –†–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –њ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л 1654 –≥. —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞ –њ–∞–ї–∞—И–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Г –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ 1654 –≥. —А–µ–і–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞—А—В–µ–ї—П—И, –±—Л–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –љ–µ—В–Є–њ–Є—З–љ—Л–є –і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–∞–±–µ–ї—М –Є –њ–∞–ї–∞—И–µ–є –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –≤ 1687 –≥. —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Є—Б–≤–Њ–Є—В—М –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Є –Њ—В–љ–µ—Б–ї–Є –Ї —Б—Г–ї–µ–±–∞–Љ. –Э–Њ –Є —Н—В–Њ—В –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї –љ–µ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Љ—Л –≤ —В–Њ–є –ґ–µ –Љ–µ—А–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П —Б—Г–ї–µ–±–Њ–Љ –Є–ї–Є —Б—Г–ї–µ–±–Њ–є.

–Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Б –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–љ—Л–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–∞—А—В–µ–ї—П—И, вАУ –Ш—В–∞–ї–Є—П. –Ш—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Њ–µ cortello (coltello, cortelas) –Є–ї–Є coltelaccio –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –љ–Њ–ґ¬ї. –Т XV –≤. —Н—В–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–і –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ Kordelatsch –Є–ї–Є Kordal√§tsch31. –Ф–ґ. –Ъ–∞–Љ–µ—А–Њ–љ –°—В–Њ—Г–љ –њ—А–Є—З–Є—Б–ї—П–µ—В –Ї–∞—А—В–µ–ї—П—И–Є –Є —А—П–і –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Ї ¬Ђ—Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤—Г –њ–∞–ї–∞—И–µ–є¬ї, –і–∞–≤–∞—П –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Є–Љ —В–Є–њ–∞–Љ –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ Cutlas, –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В –≤—А–µ–Љ—П –Є—Е –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–∞–Ї XVвАУXVII –≤–≤.32 –Т —А–∞–Ј–љ—Л—Е –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Ї–∞—А—В–µ–ї—П—И –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –Ї–∞–Ї –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ, –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –і–ї—П —Д–µ—Е—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –∞–±–Њ—А–і–∞–ґ–љ–∞—П —Б–∞–±–ї—П, –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–є –Љ–µ—З33. –Т –Я–Њ–ї—М—И–µ kordelas —Б–ї—Г–ґ–Є–ї o—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ34, –∞ –≤ –®–≤–µ—Ж–Є–Є –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XVI –≤. –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ kortelass —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—Б—П —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–∞–ї–∞—И35. –Ґ–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –†–Њ—Б—Б–Є—П –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞—А—В–µ–ї—П—И–Є –Є –Є–Ј –Я–Њ–ї—М—И–Є, –Є –Є–Ј –®–≤–µ—Ж–Є–Є, –Є –Є–Ј –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –Є –і–∞–ґ–µ –Є–Ј –Ш—В–∞–ї–Є–Є. –§–Њ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Њ –Є–Ј –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ. –Т –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ –Ї –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г cortello, –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П —В–µ—Б–∞–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—Б–∞–±–ї–µ–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–Њ—А—В–Є–Ї–Њ–Љ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Н—В–∞ —В–µ–Љ–∞ вАУ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –≤–Є–і–∞–Љ–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є вАУ –Ї–Њ—А—В–Є–Ї–Њ–Љ36, –Ї–∞—А—В–µ–ї—П—И–µ–Љ –Є –Ї–Њ—А–і–Њ–Љ (–Ї–Њ—А—В–Њ–Љ, —Е–Њ—А—В–Њ–Љ) вАУ —В—А–µ–±—Г–µ—В —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–Є –Њ–і–Є–љ –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П XVII –≤. —Б –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –≤ –Љ—Г–Ј–µ—П—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –љ–∞—И–µ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–µ, –Њ–і–Є–љ –Є —В–Њ—В –ґ–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є XVII вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤–≤. –Љ–Њ–≥ –Є–Љ–µ—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–і, –Ї–∞—А—В–µ–ї—П—И –Є —Б—Г–ї–µ–±–∞, –∞ –≤ XVIII –≤. —В–Њ—В –ґ–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –±—Л –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—А—В–Є–Ї.

–Ъ–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М (–Ї–∞–ї–∞–љ—В–∞—А—М) вАУ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–Њ–є–і–µ—В —А–µ—З—М –≤ –љ–∞—И–µ–є —Б—В–∞—В—М–µ. –Т —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–µ XVII –≤. —Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–Њ—Б–њ–µ—Е —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –°—Г–і—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, —Н—В–Њ –±—Л–ї –њ–∞—А–∞–і–љ—Л–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –і–Њ—Б–њ–µ—Е –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б—А–µ–і–Є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –≤–Ј—П—В–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–Љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і 1654 –≥., –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М —З–Є—Б–ї–Є–ї—Б—П –≤—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–µ—А—Ж–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞: ¬Ђ–Ч–µ—А—Ж–∞–ї–Њ –љ–∞–≤–Њ–і–љ–Њ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Ъ–∞–ї–∞–љ—В—Л—А—М. –С–∞—Е—В–µ—А–µ—Ж. –С–∞—Е—В–µ—А–µ—Ж –ґ–µ —Б –њ–Њ–ї–∞–Љ–Є. –Я–∞–љ—Б—Л—А—М. –Ѓ–Љ—И–∞–љ —А–µ–Ј–љ–Њ–є –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–Њ–є. –Ѓ–Љ—И–∞–љ –љ–∞–≤–Њ–і–љ–Њ–є. –С–∞–є–і–∞–љ–∞вА¶¬ї (1654. –Ы. 43). –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–µ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –њ–µ—А–µ—З–љ–µ–≤–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л 1647 –≥.: ¬Ђ–Ъ–∞–ї–∞–љ—В—Л—А—М —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є, –і–Њ—Б–Ї–Є –њ—А–Њ—А–µ–Ј–љ—Л–µ¬ї37. –Т –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1687 –≥. —Н—В–Њ—В –ґ–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ 48 –≥–ї–∞–≤—Г вАУ ¬Ђ–Ъ–∞–ї–∞–љ—В–∞—А–Є¬ї вАУ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ, –Є –µ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —З—Г—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–µ: ¬Ђ–Ъ–∞–ї–∞–љ—В–∞—А—М —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–Њ—Б–Ї–Є –њ—А–Њ—А–µ–Ј–љ—Л–µ, –њ—А—П–ґ–Ї–Є –Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—И–љ–Є–Ї–Є –Є –≥–≤–Њ–Ј–Є (–Њ–њ–Є—Б–Ї–∞, –љ—Г–ґ–љ–Њ –≥–≤–Њ–Ј–і–Є. вАУ –Р. –І.) –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л, –Ј–∞—Б—В–µ—И–Ї–Є —В–µ—Б–Љ–∞ —И–µ–ї–Ї –Ј–µ–ї–µ–љ —З–µ—А–≤—З–∞—В –Ј –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ; –∞ –њ–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Є 195-–≥–Њ –≥–Њ–і—Г –Є –њ–Њ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А—Г —В–Њ—В –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥ —Б—И–Њ–ї—Б—П, —Ж–µ–љ–∞ —В—Л—Б–µ—З–∞ —А—Г–±–ї–µ–≤¬ї38. –Ф–µ–љ–µ–ґ–љ–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –і–ї—П —Н—В–Њ–є –Њ–њ–Є—Б–Є –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ–∞—П, –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М —П–≤–љ–Њ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –і–µ—Б—П—В–Њ–Ї —Б–∞–Љ—Л—Е –і–Њ—А–Њ–≥–Є—Е –≤–µ—Й–µ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л.

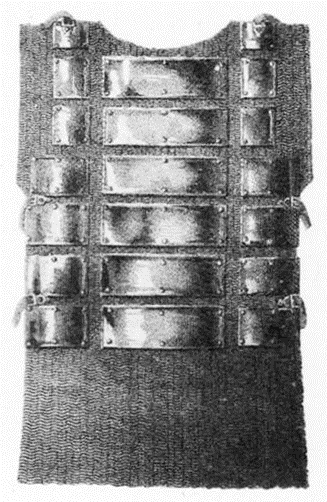

–Ф—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ—В –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –Њ–њ–Є—Б–∞–љ –Р.–Т. –Т–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ–≤—Л–Љ –≤ 1841 –≥., –≥–і–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞: ¬Ђ–Ъ–∞–ї–∞–љ—В–∞—А—М вАУ –і–Њ—Б–њ–µ—Е –±–µ–Ј —А—Г–Ї–∞–≤–Њ–≤ –Є–Ј –і–≤—Г—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ, –Ј–∞—Б—В–µ–≥–Є–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Є–ї–Є –Ј–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ –Њ–±–Њ–Є—Е –њ–ї–µ—З–∞—Е –Є –љ–∞ –±–Њ–Ї–∞—Е. –Ъ–∞–ґ–і—Г—О –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г –Њ—В —И–µ–Є –і–Њ –њ–Њ—П—Б–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—П–і–Њ–≤ –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ—Й–µ—З–µ–ЇвА¶ —Б–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ—О –Љ–µ–ї–Ї–Є–Љ–Є –Є–ї–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ–ЄвА¶ —Б–њ–Є–љ–љ—Л–µ –і–Њ—Б–Ї–Є –љ–∞ –Ї–∞–ї–∞–љ—В–∞—А–µ –і–µ–ї–∞–ї–Є—Б—М –Љ–µ–ї—М—З–µ –Є —З–∞—Й–µ, –љ–µ–ґ–ї–Є –≥—А—Г–і–љ—Л–µ¬ї39. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є—П—Е –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О –Р.–Т. –Т–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ–≤ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ъ–∞–ї–∞–љ—В–∞—А–Є —А–µ–і–Ї–Є. –Т –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –Є—Е –љ–µ—В –≤–Њ–≤—Б–µ¬ї40. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Н—В–Њ—В –і–Њ—Б–њ–µ—Е –≤–Њ–Њ—З–Є—О –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є –љ–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—ПвА¶¬ї, –љ–Є –Ј–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –µ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є. –° –љ–∞—И–µ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –Р.–Т. –Т–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ–≤ –Њ–њ–Є—Б–∞–ї –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ —В–µ–Ї—Б—В –Є–Ј –Њ–њ–Є—Б–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1808 –≥.: ¬Ђ–Ъ–∞–ї–∞–љ—В–∞—А—М, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Є–Ј –і–≤—Г—Е —А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ, –Є–Ј –Ї–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Є–Ј —Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ—А–µ–Ј–љ—Л—Е –љ–∞ –њ—А–Њ–µ–Љ –і–Њ—Й–µ—З–µ–Ї –≤ —В—А–Є —А—П–і–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –Є –њ–Њ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–љ–Є–Ј—Г –≥–ї—Г—Е–Є–Љ–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –і–Њ—Й–µ—З–Ї–∞–Љ–Є, –∞ –і—А—Г–≥–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј —В–∞–Ї–Є—Е –ґ–µ –і–Њ—Й–µ—З–µ–Ї, –љ–Њ –≤ –њ—П—В—М —А—П–і–Њ–≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ—О –њ–∞–љ—Ж–Є—А–љ—Л–Љ–Є –ґ, –Ї–∞–Ї –Є –њ–µ—А–≤–∞—П, –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–∞–ї–∞–љ—В–∞—А—П –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В—Л–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –њ–Њ–і–Ј–Њ—А. –Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –њ—А—П–ґ–µ–Ї —Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—Л—Е —З–µ—В—Л—А–µ. –Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –њ—А—П–ґ–µ–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –ґ–µ –і–≤–µ –Є —И–µ—Б—В—М –Ј–∞–≤—П–Ј–Њ–Ї –Є–Ј –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є —Б –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–Љ –Є –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ —В–µ—Б—М–Љ—Л. –Э–∞ –љ–Є—Е –њ–Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Ї–µ –Є –њ–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї—Г —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–Њ–Љ—Г¬ї41. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –Р.–Т. –Т–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ–≤—Л–Љ –±—Л–ї–∞ –Њ–њ—Г—Й–µ–љ–∞ –≤–∞–ґ–љ–∞—П –і–µ—В–∞–ї—М: –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —А—П–і –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—А–µ–Ј–љ—Л—Е –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є –Є–Љ–µ–ї –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ, –±—Л–ї –њ–Њ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ ¬Ђ–≥–ї—Г—Е–Є–Љ–Є¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ–њ—А–Њ—А–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–∞–Љ–Є. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ (–Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ) –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—П, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Р.–Т. –Т–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ–≤—Л–Љ (—А–Є—Б. 4), –љ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И—Г—О –і–µ—В–∞–ї—М —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞42. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П ¬Ђ–Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А–Є¬ї —Г–ґ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї —З–µ—В–Ї–Њ –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤–Є–і –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В–Њ–њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—З–∞—В–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞43, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М –Є–Ј –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –±—Л–ї —Г—В—А–∞—З–µ–љ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і 1808вАУ 1835 –≥–≥., –∞ –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ—В –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ы.–Ш. –Ґ–∞—А–∞—Б—О–Ї –≤ 1966 –≥. –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В–Њ-–њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—З–∞—В—Л–є –і–Њ—Б–њ–µ—Е –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –≠—А–Љ–Є—В–∞–ґ–∞ –њ–Њ–і –і–≤–Њ–є–љ—Л–Љ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М-–±–∞—Е—В–µ—А–µ—Ж (¬ЂkolontarвАЩ-bakhterets¬ї)44, –љ–Њ –±–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞.

–†–Є—Б. 4. ¬Ђ–Ъ–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М¬ї. –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–Ј ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—ПвА¶¬ї –Р.–Т. –Т–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ–≤–∞

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М —Г –љ–∞—Б –љ–µ—В –љ–Є —Е—А–∞–љ—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Љ—Г–Ј–µ—П—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А–µ–є45, –љ–Є —В–Њ—З–љ—Л—Е –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞ (–Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ, —А–∞–Ј–≤–µ, –Ю–њ–Є—Б–Є 1808 –≥.)46. –≠—В–Њ—В —Д–∞–Ї—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–ї–Є—П–µ—В –љ–∞ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ю.–Т. –®–Є–љ–і–ї–µ—А–Њ–Љ47. –≠—В–Њ—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–Њ—Б–њ–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А–µ–Љ, —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ–µ48. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М (–Ї–∞–ї–∞–љ—В–∞—А—М) –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –Ю.–Т. –®–Є–љ–і–ї–µ—А–∞ —Г–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–µ–є –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—П, —Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ.

–° –љ–∞—И–µ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–±–ї–Є–Ј–Є—В—М –Ї–∞–Ї —Б –±–∞—Е—В–µ—А—Ж–∞–Љ–Є –Є —О—И–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є, —В–∞–Ї –Є —Б –Ј–µ—А—Ж–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞–Љ–Є. –° –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М —А–Њ–і–љ—П—В –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ —А—П–і—Л –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤–љ–∞—Е–ї–µ—Б—В, —Б –Ј–µ—А—Ж–∞–ї–∞–Љ–Є вАУ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –Є–Ј –і–≤—Г—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ, –Ј–∞—Б—В–µ–≥–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —А–µ–Љ–µ—И–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ–ї–µ—З–∞—Е –Є –±–Њ–Ї–∞—Е (–Њ—В–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л –Є –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В–Њ-–њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—З–∞—В—Л–µ –Ј–µ—А—Ж–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Є49). –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М –Є–Ј –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —В—А—Г–і–љ–Њ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–Љ—Г—О –≤–∞—А–Є–∞—Ж–Є—О –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В–Њ-–њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—З–∞—В–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞, –Є —Г –љ–∞—Б –љ–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–ї—П –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і —В–∞–Ї–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ50. –Ґ–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ–Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А–љ–Њ–µ –њ–ї–µ—В–µ–љ–Є–µ¬ї –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В–Њ-–њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—З–∞—В–Њ–Љ—Г –і–Њ—Б–њ–µ—Е—Г51 —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ –љ–µ—Г–і–∞—З–љ—Л–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї, —Б—Г–і—П –њ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О, –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—Л –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—П —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –њ–ї–Њ—В–љ—Л–Љ–Є –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А—П–і–∞–Љ–Є, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –њ–∞–љ—Ж–Є—А–љ–Њ–є —Б–µ—В–Ї–Њ–є, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –±–∞—Е—В–µ—А—Ж–∞–Љ –Є —О—И–Љ–∞–љ–∞–Љ.

–≠—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л –±—Л—В—М –њ—А–Њ—П—Б–љ–µ–љ–∞ –њ—А–Є —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–±—А—Г–Є, –љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є–Љ–Є —В–Њ –ґ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ. –Ґ–∞–Ї, –≤ –Ю–њ–Є—Б–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1808 –≥. –±—Л–ї–Є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–ї–∞–љ—В–∞—А–µ–є, –∞ –Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б—И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ—А–Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–∞—А—Л –Є–Ј –љ–Є—Е: ¬Ђ–Ъ–∞–ї–∞–љ—В–∞—А–µ–є –і–≤–∞ (—В–Њ –ґ–µ, —З—В–Њ —Г–Ј–і—Л)¬ї52. –Т —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П —Н—В–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –∞—В—А–Є–±—Г—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Ї–∞–Ї —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є–µ –Њ–≥–Њ–ї–Њ–≤–Є XVII –≤.53, –њ–Њ —Б—Г—В–Є, —Н—В–Њ —Г–њ—А—П–ґ–љ—Л–µ —Г–Ј–і—Л, –љ–µ –≤—Л–і–µ–ї—П—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –Є –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –њ—А–Њ—З–Є—Е –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤54. –≠—В–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ —В–µ–Љ–∞ –і–ї—П –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

–Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ–µ–Љ –µ—Й–µ –і–≤–∞ ¬Ђ—Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е¬ї –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1808 –≥. –Т –≥–ї–∞–≤–µ —Н—В–Њ–є –Њ–њ–Є—Б–Є –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ь–∞—Б–Ї–Є¬ї –±—Л–ї–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—П—В—М –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤: ¬ЂвДЦ 5396вАУ5398. –Ь–∞—Б–Њ–Ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е —В—А–Є, –Є–Ј –Ї–Њ–Є—Е –і–≤–µ —Б –ї–µ–≥–Ї–Њ—О –њ–Њ—А–µ–Ј–Ї–Њ—О, –∞ —В—А–µ—В—М—П –±–µ–Ј –Њ–љ–Њ–є. –Т—Б–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А–ґ–∞–≤–µ–ї–Є. вДЦ 5399, 5400. –Ф–≤–µ –Љ–∞—Б–Ї–Є —Б –љ–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ –ї–±—Г –Њ–і–љ–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ—О, –і—А—Г–≥–∞—П –Љ–µ–і–љ–Њ—О –≤ –≤–Є–і–µ –њ–Њ–ї—Г–Љ–µ—Б—П—Ж–∞¬ї55. –Я–µ—А–≤—Л–µ —В—А–Є –Љ–∞—Б–Ї–Є, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–∞–Љ, –Ї 1884 –≥. –±—Л–ї–Є —Б–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Ј–∞–Ї–ї–µ–њ–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —И–ї–µ–Љ–∞—Е56. –Ф–≤–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Љ–∞—Б–Ї–Є –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–Є—Е –Њ–њ–Є—Б—П—Е –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Г –љ–∞—Б –µ—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —З—В–Њ —Н—В–Є –і–≤–µ –Љ–∞—Б–Ї–Є –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Є –Љ—Г–Ј–µ–є, –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л —В—А–µ–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Љ—Л –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XIX –≤. –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ —В—А–Є –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–µ –Љ–∞—Б–Ї–Є, –∞ –њ—П—В—М.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —И–ї–µ–Љ–∞—Е —Б –Љ–∞—Б–Ї–∞–Љ–Є –Ї—Г–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ, —З–µ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Є–Ј –≤—Л—И–µ–њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞–±–Ј–∞—Ж–∞. –Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В—А–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Љ–∞—Б–Ї–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –Є –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–∞ —И–ї–µ–Љ–∞—Е. –Т 1835 –≥. —В—А–Є –Љ–∞—Б–Ї–Є –µ—Й–µ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ57, –∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ 1844 –≥. –Њ–і–љ–∞ –Љ–∞—Б–Ї–∞ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–∞ —Б–Њ —И–ї–µ–Љ–Њ–Љ –Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ —В—А—Г–і–µ –Р.–§. –Т–µ–ї—М—В–Љ–∞–љ–∞ ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞¬ї (—А–Є—Б. 5), –љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ –Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–∞—Б–Њ–Ї58. –І–µ—В—Л—А–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ ¬Ђ–ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –Љ–∞—Б–Ї–Є¬ї –±—Л–ї–Є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Є –≤ –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є 1860 –≥.59 –Ф–≤–∞

–†–Є—Б. 5. ¬Ђ–®–Є—И–∞–Ї –Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –Љ–∞—Б–Ї–∞¬ї. –Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є –Р.–§. –Т–µ–ї—М—В–Љ–∞–љ–∞ ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –Я–∞–ї–∞—В–∞¬ї, 1844 –≥.

—И–ї–µ–Љ–∞ —Б –Љ–∞—Б–Ї–∞–Љ–Є –Є–Ј —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л (—А–Є—Б. 6), —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Є–Љ–µ—О—В –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Г—О –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В—М вАУ –і–ї—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ —Б—В–Є–ї—М –Є –Љ–∞–љ–µ—А–∞ –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –љ–∞ –Љ–∞—Б–Ї–µ –Є –љ–∞ —И–ї–µ–Љ–µ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л60. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є —И–ї–µ–Љ–Њ–≤ —Б –Љ–∞—Б–Ї–∞–Љ–Є —В—А–µ–±—Г–µ—В —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л—Е –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ—Л –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –Є –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–љ–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ—Г—О –њ–∞–ї–∞—В—Г. –Ш–і–µ–љ—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П —И–ї–µ–Љ–Њ–≤ —Б –Љ–∞—Б–Ї–∞–Љ–Є –≤ –Њ–њ–Є—Б—П—Е –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л XVIII –≤. –Є —А–∞–љ–µ–µ вАУ –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–∞. –Ґ–∞–Ї, –і–ї—П –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —И–ї–µ–Љ–∞ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –љ–∞ –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ–њ–Є—Б—П—Е –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ 1687 –≥.61, –і–ї—П –і–≤—Г—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —И–ї–µ–Љ–Њ–≤ —Б –Љ–∞—Б–Ї–∞–Љ–Є —В–∞–Ї–Є—Е —Б—Б—Л–ї–Њ–Ї –љ–µ—В, —Е–Њ—В—П –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ —В—А–Є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ. –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–∞—П —Б—Б—Л–ї–Ї–∞ –љ–∞ –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г 1687 –≥. –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –љ–µ–≤–µ—А–љ–∞. –С–Њ–µ–≤–Њ–µ –љ–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤—М–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ю–њ–Є—Б—М 1885 –≥. —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —И–ї–µ–Љ–Њ–≤ —Б –Љ–∞—Б–Ї–Њ–є, вАУ ¬Ђ—И–∞–њ–Ї–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П —Б –ї–Є—З–Є–љ–Њ—О, –∞ —И–∞–њ–Ї–∞ –Є –ї–Є—З–Є–љ–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–∞. –Я–Њ–њ–Њ—А—З–µ–љ–∞. –¶–µ–љ–∞ –≤–Њ—Б–Љ—М —А—Г–±–ї–µ–≤¬ї62 вАУ –≤ 1687 –≥. –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –≤ –≥–ї–∞–≤–µ ¬Ђ–Ы–∞—В—Л¬ї, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞–Љ (–Є —И–ї–µ–Љ–∞–Љ) –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞. –Я–Њ–і –ї–Є—З–Є–љ–Њ–є –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Ј–∞–±—А–∞–ї–Њ —И–ї–µ–Љ–∞ —В–Є–њ–∞ –∞—А–Љ–µ—В–∞ –Є–ї–Є –±—Г—А–≥–Є–љ—М–Њ—В–∞. –Ф–ї—П —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є —В–µ–Ї—Б—В –Є–Ј —В–Њ–є –ґ–µ –≥–ї–∞–≤—Л: ¬Ђ–®–∞–њ–Ї–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –ї–∞—В–љ–∞—П —Б –ї–Є—З–Є–љ–Њ—О (–≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–љ–Њ—О. вАУ –Р. –І.) –і–∞ –љ–∞–њ–ї–µ—З—М–µ; –∞ —В–∞ —И–∞–њ–Ї–∞ –Є –ї–Є—З–Є–љ–∞ –Є –љ–∞–њ–ї–µ—З—М–µ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ—ЛвА¶¬ї63. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ–Њ–Є—Б–Ї —И–ї–µ–Љ–Њ–≤ –Є –Љ–∞—Б–Њ–Ї (–≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ–Њ–Љ –Є–ї–Є —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є) –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л —А–∞–љ–µ–µ 1808 –≥. –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –±–µ—Б–њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ. –Я–µ—А–µ–і –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ —В—А–µ—Е –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –Љ–∞—Б–Њ–Ї –≤ –Ю–њ–Є—Б–Є 1808 –≥. –њ—А–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –±—Г–Ї–≤—Л ¬Ђ–Э.–Э.¬ї, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–µ ¬Ђ–Э–Њ–≤–Њ–љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є —Б–µ–є –Њ–њ–Є—Б–Є¬ї.

–†–Є—Б. 6. –®–ї–µ–Љ—Л —Б –Љ–∞—Б–Ї–∞–Љ–Є. –Ш—А–∞–љ (?), XVI –≤. (?). –≠–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л

–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Ї–ї—О—З–µ–≤–Њ–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞–Љ–Є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л. –Э–∞–њ–Є—Б–∞–≤ –≤—Л—И–µ, —З—В–Њ —Г –љ–∞—Б –µ—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—З–Є—В–∞—В—М –і–≤–µ —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–∞—Б–Ї–Є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–Љ–Є —В—А–µ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –љ–∞–Љ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–Љ ¬Ђ–ї–Є—З–Є–љ–∞–Љ¬ї, –Љ—Л –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–∞–Ї. –Ґ–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –≤ —А–∞–љ–љ–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –љ–Њ—Б—П—В –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ, –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Є—Е —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –і–≤–µ –Љ–∞—Б–Ї–Є –Є–Ј –Ю–њ–Є—Б–Є 1808 –≥. –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–±—А–∞–ї–∞–Љ–Є –Њ—В –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —И–ї–µ–Љ–Њ–≤ –Є–ї–Є –Є–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Њ–њ–Є—Б–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є –Љ–∞—Б–Ї–∞–Љ–Є, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г—П—Б—М –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–Љ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є—П–Љ–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ—П—Б–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Є –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –ї–Є —Н—В–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Є–ї–Є –љ–µ—В64.

–Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞—И–µ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –µ—Й–µ —А–∞–Ј –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ–µ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –і–ї—П –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ф–∞–ґ–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є, —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –Љ–Њ–≥—Г—В ¬Ђ–Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М¬ї –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ (–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ), –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –њ–µ—А–≤–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–є –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–µ—А–µ—З—М —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –Њ—В –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є.

–Ю—В–Љ–µ—В–Є–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і –љ–∞—И–µ–є —А–∞–±–Њ—В—Л, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–є –њ–Њ–і–Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–Ї ¬Ђ—Г—В—А–∞—В—Л –Љ–љ–Є–Љ—Л–µ –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ¬ї. –Э–∞—А—П–і—Г —Б –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, —Г—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, —Б—З–Є—В–∞–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ—Л–Љ–Є, –љ–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П, –≤ –Њ–њ–Є—Б—П—Е –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л XVII вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XIX –≤–≤. –Ј–љ–∞—З–∞—В—Б—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –љ–Є –Ї –њ–µ—А–≤–Њ–є, –љ–Є –Ї–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Є—Е —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М.

–Ч–і–µ—Б—М –±—Г–і–µ—В —Г–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –µ—Й–µ —А–∞–Ј –Ј–∞–Њ—Б—В—А–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –љ–∞—Б—Г—Й–љ—Л–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –Ї–∞–Ї —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П, –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Ї –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—О –Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л.

1 –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–µ –Є –Ї—А–∞—Б–Њ–Ї, —З—В–Њ –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ, –≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–µ, –Є –≤ –њ—А–Њ—З–Є—Е –њ–∞–ї–∞—В–∞—Е... 1687 –≥. –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 2. –Ъ–љ. 936. –Ы. 431вАУ 431 –Њ–±. (–Ф–∞–ї–µ–µ вАУ –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1687 –≥.)

2 –Ю–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –І. 5. –Ъ–љ. 4. –Ю–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Ь., 1886. вДЦ 6773. –°. 140.

3 –І—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Р.–Э. –Ґ—О—Д—П–Ї–Є –Ї–∞–Ї —А—Г—З–љ–Њ–µ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Є –Њ–њ–Є—Б–µ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л // –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л. –Ґ—А—Г–і—Л –Ґ—А–µ—В—М–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є. 16вАУ18 –Љ–∞—П 2012 –≥–Њ–і–∞. –І. III. –°–Я–±., 2012. –°. 390вАУ409.

4 –Т —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П –Є –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П—Е —Н—В–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –љ–Њ—Б–Є—В –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–Њ–≤. –°–Љ., –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞. –°–Я–±., 2002. –Ъ–∞—В. 72. –°. 367.

5 –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1687 –≥. –Ы. 514.

6 –Ш–љ–≤. вДЦ –Ю—А-122, –Ю—А-4706. –°–Љ.: –Ю–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Я–∞–ї–∞—В—Л. –І. 3. –Ъ–љ. 2: –С—А–Њ–љ—П. –Ь., 1884. вДЦ 4469, 4476. –Я–µ—А–≤–∞—П –Є–Ј –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥ –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П.

7 –У–Њ—А–і–µ–µ–≤ –Э.–Т. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –і–Њ—Б–њ–µ—Е // –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ь., 1954. –°. 74, 79. –†–Є—Б. 7.

8 –Ф—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Є–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—О –Ь., 1853. –Ю—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ III. –°. X; –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1687 –≥. –Ы. 514 –Њ–±., 515. вДЦ 2, 3.

9 –†–Њ—Б–њ–Є—Б—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л 1647. –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 1. –І. 4. –Ф. 3593. –Ы. 15.

10 –Я–Њ–≤–µ—В–Ї–Є–љ –Т.–Ш. –°–ї–Њ–≤–Њ –Њ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є // –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і –Є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і, 28вАУ30 —П–љ–≤–∞—А—П 1997 –≥. –Т—Л–њ. 11. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і, 1997. –°. 64вАУ76. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ –Ї–Њ—Б—В—П–љ—Л–µ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Є —Б–≤–Є—Б—В–∞–Љ–Є.

11 –°–∞–≤–≤–∞–Є—В–Њ–≤ –Я. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Г—В–≤–∞—А–µ–є, –Њ–і–µ–ґ–і, –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —А–∞—В–љ—Л—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–±–Њ—А–∞, –≤ –∞–Ј–±—Г—З–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ. –°–Я–±., 1896. –°. 132.

12 –Ы–µ–љ—Ж –≠. –Ю–њ–Є—Б—М —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≥—А–∞—Д–∞ –°.–Ф. –®–µ—А–µ–Љ–µ—В–µ–≤–∞. –°–Я–±., 1895. –°. 100вАУ102.

13 –Ь–µ–і–≤–µ–і–µ–≤ –Р.–§. –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –°–°–°–†. –°–≤–Њ–і –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤. –†—Г—З–љ–Њ–µ –Љ–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Ы—Г–Ї –Є —Б—В—А–µ–ї—Л, —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—А–µ–ї VIIIвАУXIV –≤–≤. –Т—Л–њ—Г—Б–Ї –Х1-36. –Ь., 1966. –°. 62, 72, 73, 75, 78, 97; –Ф–≤—Г—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Ю.–Т. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Є —Б—В—А–µ–ї –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є –Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ XVвАУXVII –≤–µ–Ї–Њ–≤ // –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Я–Њ–і–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—М—П. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А–∞. –Ь., 2007. –Т—Л–њ. 3. –°. 277вАУ331. –°. 288вАУ289, 297, 301.

14 –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1687 –≥. –Ы. 184вАУ184 –Њ–±.

15 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 184 –Њ–±.

16 –Ю–њ–Є—Б—М –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г –Ї–љ—П–Ј—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Є —Б—Л–љ–∞ –µ–≥–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Л—Е, –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–Љ—Г –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ—Г—О –њ–∞–ї–∞—В—Г –≤ 1689вАУ1690 –≥–≥. –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 2. –Ф. 938. –Ы. 45.

17 –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1687 –≥. –Ы. 181.

18 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 17.

19 –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ш–љ–≤. вДЦ –Ю—А-65, 66, 67, 68.

20 –Ю–њ–Є—Б—М –≤–µ—Й–∞–Љ –Ь–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –њ–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—О —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –≤ 1808 –≥–Њ–і—Г. –І–∞—Б—В—М —З–µ—В–≤–µ—А—В–∞—П. –Ъ–љ–Є–≥–∞ –≤—В–Њ—А–∞—П. –†–У–Ш–Р. –§. 468. –Ю–њ. 1. –І. 2. –Ф. 4009. вДЦ 4768. (–Ф–∞–ї–µ–µ вАУ –Ю–њ–Є—Б—М –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1808 –≥.)

21 –С–Њ–≥–∞—В—Б–Ї–∞—П –Ш.–Р. ¬Ђ–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є¬ї –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е –≥—А–∞—Д–Є–Ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XIX –≤–µ–Ї–∞. –Ґ. 1. –Ь., 2014. –°. 363. вДЦ 431. –Р–≤—В–Њ—А –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ—О—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—О —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞ –Ш.–Р. –С–Њ–≥–∞—В—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ.

22 –С–Є–±–ї–Є—П. –Я—Б. 117: 15вАУ16; –Я—А–Є—В. 3, 16.

23 –Ю–њ–Є—Б—М –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г –Ї–љ—П–Ј—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Є —Б—Л–љ–∞ –µ–≥–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ—Л—Е, –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–Љ—Г –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ—Г—О –њ–∞–ї–∞—В—Г –≤ 1689вАУ1690 –≥–≥. –Ы. 1вАУ90. –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 2. –Ф. 938. –Ы. 38 –Њ–±.

24 –Р–≤—В–Њ—А –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г–µ—В –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –±–µ—А–і—Л—И—Г-—А—Г–ґ—М—О –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О.

25 –Ю–њ–Є—Б—М –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1808 –≥. вДЦ 6463

26 –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1687 –≥. –Ы. 136 –Њ–±.вАУ137.

27 –Ю –≤—Л–і–∞—З–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є–Ј –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1647 –≥. –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 1. –Ф. 3590. –Ы. 15 –Њ–±.

28 –Ю ¬Ђ–≥–Њ–≤–Њ—А—П—Й–µ–Љ¬ї –Њ—А—Г–ґ–Є–Є —Б–Љ. –І—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Р.–Э. –°–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Є –Є –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ ¬Ђ—Б –ґ–µ–Љ—З—Г–ґ–Є–љ–∞–Љ–Є¬ї –≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ь—Г–Ј–µ–µ–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П // –°–±–Њ—А–љ–Є–Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ III –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є ¬Ђ–Ь–Є—А –Њ—А—Г–ґ–Є—П: –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, –≥–µ—А–Њ–Є, –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є¬ї 22вАУ23 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 2015 –≥. –Ґ—Г–ї–∞, 2016. (–Т –њ–µ—З–∞—В–Є).

29 –†–Њ—Б–њ–Є—Б—М –њ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л —Ж–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞, —З—В–Њ –±—Л–ї–∞ –≤ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–µ –≤ 1654 –≥. –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 1. –Ф. 5692. –Ы. 42.

30 –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1687 –≥. –Ы. 90 –Њ–±.

31 –С–µ—Е–∞–є–Љ –Т. –≠–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О. –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –≤ –µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVIII –≤.

–°–Я–±., 1995. –°. 203вАУ204.

32 Stone G.C. A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor: in All Countries and in All Times. 1999. P. 198.

33 –С–µ—Е–∞–є–Љ –Т. –≠–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П.

34 ≈їygulski Z., Gradowski M. S≈Вownik uzbrojenia historycznego. Warszawa, 1998. S. 26. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–Њ–≤, —Н—В–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Я–Њ–ї—М—И–µ –≤ XVIII –≤.

35 G√ґransson G. Gustav II Adolph och hans folk. 1994. P. 68, 125.

36 –§–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є –≤—Л–≤–Њ–і—П—В —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—А—В–Є–Ї–∞ –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О –Є–Ј –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ cortello. –°–Љ. –§–∞—Б–Љ–µ—А –Ь. –≠—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞. –Ґ. 2. –Ь., 2003. –°. 339.

37 –†–Њ—Б–њ–Є—Б—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л 1647 –≥. –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396 –Ю–њ. 1. –Ф. 3593. –Ы. 25.

38 –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1687 –≥. –Ы. 508 –Њ–±.

39 –Т–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞—В–Њ–≤ –Р.–Т. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї —Б —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞–Љ–Є, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—О. –Т 34-—Е —В. –°–Я–±., 1900. –°. 45вАУ46. –Ґ–∞–±–ї. 31. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–Є –њ–Њ–і –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –і–Њ—Б–њ–µ—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ ¬Ђ–Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М¬ї, –∞ –љ–µ ¬Ђ–Ї–∞–ї–∞–љ—В–∞—А—М¬ї, –Ї–∞–Ї –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ.

40 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. LXVI.

41 –Ю–њ–Є—Б—М –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1808 –≥. вДЦ 4985.

42 –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ —А–Є—Б—Г–љ–Њ–Ї –±–∞—Е—В–µ—А—Ж–∞, –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–µ —Б –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А–µ–Љ, —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–є–љ—Л–Љ.

43 –Т–µ–ї—М—В–Љ–∞–љ –Р.–§. –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞. –Ь., 1844. –°. 19; –°–∞–≤–≤–∞–Є—В–Њ–≤ –Я. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Г—В–≤–∞—А–µ–є, –Њ–і–µ–ґ–і, –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —А–∞—В–љ—Л—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–±–Њ—А–∞, –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–µ–є –∞—А—Е–Є–≤–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л —Б –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –°–Я–±., 1895. –°. 60; –Р—А—Б–µ–љ—М–µ–≤ –Ѓ.–Т., –Ґ—А—Г—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Т. –Ъ. –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–Њ–ї–∞—В–∞. –Я—Г—В–µ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М. –Ь., 1911. –°. 132.

44 –Ш–љ–≤. вДЦ –Ч.–Ю. 7612. –°–Љ.: Tarassuk L. The Collection of Arms and Armour in the State Hermitage, Leningrad // Journal of the Arms and Armour Society. Vol. 5, Nos. 4вАУ5. L. March, 1966. P. 207. Pl. XXVI.

45 –Ъ–∞–Ї —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В–µ–ї–µ 1953 –≥. –°–Љ.: –Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–≤–∞ –Ь.–Ь., –Я–Њ—А—В–љ–Њ–≤ –Ь.–Х., –Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–≤ –Х.–Э. –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Ъ—А–∞—В–Ї–Є–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В–µ–ї—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П XIвАУXIX –≤–µ–Ї–Њ–≤. –Ь., 1953. –°. 63.

46 –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А—М¬ї –Є–Ј –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Є —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е ¬Ђ–Ї–∞–ї–∞–љ—В—Л—А–Є –Ј–ї–∞—З–µ–љ—Л¬ї –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —В–Є–њ—Г –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞, –±—Г–і–µ—В –±–µ–Ј–і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ.

47 –®–Є–љ–і–ї–µ—А –Ю.–Т. –Ъ–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–љ—Л—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ XVI –≤–µ–Ї–∞ [–≠–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ—Л–є —А–µ—Б—Г—А—Б] // –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞: –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є. 2014. –Ґ. V. –°. 417вАУ486. http://www.milhist.info/2014/08/18/schindler (–≤—А–µ–Љ—П –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П 25.01.2016)

48 –®–Є–љ–і–ї–µ—А –Ю.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 452вАУ453. –≠—В–Њ—В –ґ–µ –і–Њ—Б–њ–µ—Е –±—Л–ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ –≤ 1953 –≥. —Б –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ—Л–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–±–∞—Е—В–µ—А–µ—Ж¬ї. –°–Љ.: –Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–≤–∞ –Ь.–Ь., –Я–Њ—А—В–љ–Њ–≤ –Ь.–Х., –Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–≤ –Х.–Э. –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µвА¶ –Ґ–∞–±–ї. XII. вДЦ 95.

49 –°–Љ.: –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞. –°–Я–±., 2002. вДЦ 35. –Т –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Ш.–Р. –Ъ–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤ –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ –Ї–Њ–ї—М—З—Г–ґ–љ–∞—П —В–Ї–∞–љ—М –љ–∞ –љ–µ–Љ –њ–Њ–Ј–і–љ—П—П.

50 –Я—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –Ї–∞–ї–∞–љ—В–∞—А—М –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј —В–Є–њ–Њ–≤ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б—З–Є—В–∞—В—М –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ—Л–Љ. –°–Љ.: –С–Њ–±—А–Њ–≤ –Ы.–Р., –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°. –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —В–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є –Є –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –°—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П –Є —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є (XV вАУ –њ–µ—А–≤–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ XVIII –≤.). –°–Я–±., 2008. –°. 391, 396.

51 –®–Є–љ–і–ї–µ—А –Ю.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 452.

52 –Ю–њ–Є—Б—М –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1808 –≥. вДЦ 3689вАУ3692.

53 –Т –Њ–њ–Є—Б—П—Е XIX вАУ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XX –≤–≤. —Н—В–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–Њ–љ—В–∞—А–µ–є (–Ї–∞–ї–∞–љ—В–∞—А–µ–є). –°–Љ.: –Ю–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –І. VI. –Ъ–љ. V. –Ъ–Њ–љ—О—И–µ–љ–љ–∞—П –Ї–∞–Ј–љ–∞. –Ы–Њ–≤—З–Є–є —Б–љ–∞—А—П–і. –Ь., 1884. вДЦ 8005вАУ8009.

54 –Р–≤—В–Њ—А –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ—О—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—О –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Ї–Њ–љ—О—И–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л –Ь—Г–Ј–µ–µ–≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П –Х.–Т. –Ъ–Њ–≥—Г—В –Ј–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–∞—Ж–Є—О.

55 –Ю–њ–Є—Б—М –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1808. –Ы. 239. вДЦ 5396вАУ5400.

56 –°–Љ. –Ю–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Я–∞–ї–∞—В—Л. –І. 3. –Ъ–љ. 2. –С—А–Њ–љ—П. –Ь., 1884. вДЦ 4404вАУ4406.

57 –°–Љ. –Ю–њ–Є—Б—М –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1835 –≥. вДЦ 5664.

58 –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞. –Я–µ—З–∞—В–∞–љ–Њ –њ–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—О. –Ь., 1844. –Т–Ї–ї–µ–є–Ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б. 78 –Є 79. –°. 99.

59 –Т–µ–ї—М—В–Љ–∞–љ –Р.–§. –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞. –Ь., 1860. –°. 256.

60 –Ґ—А–µ—В–Є–є —И–ї–µ–Љ —Б –Љ–∞—Б–Ї–Њ–є –±–µ–Ј –≥—А–∞–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –±—Л–ї –≤ 1873 –≥. –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –≤ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є. –°–Љ. –Ю–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Я–∞–ї–∞—В—Л. –І. 3. –Ъ–љ. 2. –С—А–Њ–љ—П. –Ь., 1884. вДЦ 4406.

61 –Ю–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Я–∞–ї–∞—В—Л. –І. 3. –Ъ–љ. 2. –С—А–Њ–љ—П. –Ь., 1884. вДЦ 4404.

62 –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1687. –Ы. 482 –Њ–±. вДЦ 23. –Т –Є–Ј–і–∞–љ–Є–Є 1884 –≥. –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –љ–µ–≤–µ—А–љ—Л–µ –љ–Њ–Љ–µ—А –ї–Є—Б—В–∞ –Њ–њ–Є—Б–Є –Є –љ–Њ–Љ–µ—А –≥–ї–∞–≤—Л –Я–µ—А–µ–њ—Б–Є–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є 1687 –≥.

63 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 485 –Њ–±. вДЦ 33.

64 –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј ¬Ђ–Љ–∞—Б–Њ–Ї¬ї –і–Њ 1954 –≥. –±—Л–ї–∞ —Б–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —И–µ–ї–Њ–Љ–µ (—Б–Љ. —А–Є—Б. 1).

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є