╨נ.╨¥. ╨º╤ד╨▒╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ (╨£╨╛╤ב╨║╨▓╨░) ╨ת ╨ע╨₧╨ƒ╨á╨₧╨í╨ú ╨₧ ╨á╨ú╨í╨í╨ת╨ר╨Ñ ╨¥╨נ╨ק╨ע╨נ╨¥╨ר╨»╨Ñ ╨פ╨á╨ץ╨ע╨ת╨₧╨ע╨₧╨ף╨₧ ╨í╨á╨ץ╨פ╨¥╨ץ╨ע╨ץ╨ת╨₧╨ע╨₧╨ף╨₧ ╨₧╨á╨ú╨צ╨ר╨». ╨á╨₧╨ף╨נ╨ó╨ר╨¥╨½, ╨ת╨₧╨ƒ╨¼╨», ╨í╨ú╨¢╨ר╨ª╨½ ╨ר ╨í╨₧╨ע╨¥╨ר

╨ú╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╤כ ╨£╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨░╤ן ╨נ╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤ן ╤א╨░╨║╨╡╤ג╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨╜╨░╤ד╨║ ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨╕

╨º╨░╤ב╤ג╤ל V╨í╨░╨╜╨║╤ג-╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│

┬⌐╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í, 2016

┬⌐╨ת╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ג╨╕╨▓ ╨░╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨▓, 2016

┬⌐ ╨í╨ƒ╨▒╨ף╨ú╨ƒ╨ó╨פ, 2016

╨¥╨░╤ט╨╡ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤ב╨▓╤ן╤י╨╡╨╜╨╛ ╨▓ ╨┐╨╡╤א╨▓╤ד╤מ ╨╛╤ח╨╡╤א╨╡╨┤╤ל ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╝ ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן╨╝ ╨╕ ╨║╨╗╨░╤ב╤ב╨╕╤ה╨╕╨║╨░╤ז╨╕╨╕ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן. ╨ת ╤ב╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤מ, ╨╜╨╡ ╤ד ╨▓╤ב╨╡╤ו ╤ב╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╡╤ב╤ג╤ל ╤ן╤ב╨╜╨╛╨╡ ╨┐╨╛╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ז╨╕╨┐╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤א╨░╨╖╨╜╨╕╤ז╤כ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤ד ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╡╨║╨╛╨▓╤כ╨╝╨╕ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן╨╝╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╤ב ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ, ╨╕ ╤ג╨╡╤א╨╝╨╕╨╜╨░╨╝╨╕, ╨┐╤א╨╕╤ב╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╤ג╨╡╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╨╕╨╜╤כ╨╝ ╤ג╨╕╨┐╨░╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨▓ XIXΓאףXX ╨▓╨▓., ╤ב ╨┤╤א╤ד╨│╨╛╨╣. ╨ע ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א╨░ ╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╝ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ן ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨░ XX ╨▓. ╨ע.╨נ. ╨ף╨╛╤א╨╛╨┤╤ז╨╛╨▓╨░, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗ ┬½╨┤╨╗╤ן ╨┐╤א╨░╨║╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤א╤ד╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨░Γאª Γא£╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨╛╨╣Γא¥ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╤ג╤ל ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡, ╨┐╨╡╤א╨╛ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨│╨╛ ╤א╨░╨▓╨╜╨╛ ╨╕╨╗╨╕ ╤ט╨╕╤א╨╡ ╨┤╨╕╨░╨╝╨╡╤ג╤א╨░ ╤ג╤א╤ד╨▒╨║╨╕, ╨║╨╛╨┐╤ל╤מ ╨╢╨╡ ╤ב ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ד╨╖╨║╨╕╨╝ ╨┐╨╡╤א╨╛╨╝ ╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╤ג╤ל ╨╡╨│╨╛ ╤א╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨╕╨╝╤ן┬╗. ╨ת╨░╨║ ╨╝╨╡╤ג╨╛╨┤╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨░╤ן ╤א╨╡╨║╨╛╨╝╨╡╨╜╨┤╨░╤ז╨╕╤ן ╨┤╨╗╤ן ╨░╤א╤ו╨╡╨╛╨╗╨╛╨│╨░ ╨╕╨╗╨╕ ╨░╨╜╤ג╨╕╨║╨▓╨░╤א╨░ ╤ם╤ג╨╛ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨┐╤א╨╕╨╡╨╝╨╗╨╡╨╝╨╛. ╨¥╨╛ ╨▓ ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╗╨╕ ╨╜╨░╤ט╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╨║╨╕ ╤א╤ד╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ם╤ג╨╕╨╝ ╨┐╤א╨░╨▓╨╕╨╗╨╛╨╝, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░╨╝ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ ╨╕ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜? ╨¥╨░╤ט╨░ ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░ ╨┤╨░╨╡╤ג ╨╛╤ג╤א╨╕╤ז╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג ╨╜╨░ ╤ם╤ג╨╛╤ג ╨▓╨╛╨┐╤א╨╛╤ב.

╨ó╤ד ╨╢╨╡ ╨╜╨╡╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨┤╨╛╨┐╤ד╤ב╤ג╨╕╨╗ ╨║╨╗╨░╤ב╤ב╨╕╨║ ╤ב╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╨נ.╨¥. ╨ת╨╕╤א╨┐╨╕╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓. ╨í ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ, ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╤ג╤ל ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤ד ╨║╨░╨║ ╨╝╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╤ב ╤ב╨╕╨╜╨╛╨╜╨╕╨╝╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╝ ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┤╤א╨╛╤ג╨╕╨║1, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╤ג╤ל ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░╨╝╨╕ ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╡ ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╕, ╨╜╨░╤ו╨╛╨┤╨╕╨╝╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╕ ╤א╨░╤ב╨║╨╛╨┐╨║╨░╤ו. ╨¥╨╛ ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤ט╨╕╨▒╨║╨╛╨╣ ╨▒╤ד╨┤╨╡╤ג ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ, ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╨╝╤כ╨╡ ╨▓ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╡╨║╨╛╨▓╤כ╤ו ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╤ו ╨┐╨╕╤ב╤ל╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨░╤ו, ╨╛╨▒╤ן╨╖╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╤ג ╨║ ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤ד ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╨╡╨╝ ╤ג╨╕╨┐╤ד. ╨ó╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓╨┐╨╗╨╛╤ג╤ל ╨┤╨╛ ╤ב╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╤ן╤ט╨╜╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╜╤ן ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╤ן╤ו ╨╜╨╡ ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨┤╨╗╤ן ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨│╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨▒╤כ ╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╤ב╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨░╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨╛╨╜ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╗╤ב╤ן ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨╡╨╣. ╨¥╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ז, ╨נ.╨¥. ╨ת╨╕╤א╨┐╨╕╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨┐╨╛ ╤ב╤ד╤ג╨╕, ╨╜╨╡ ╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨╗ ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ב╨▓╨╕╨┤╨╡╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨░ ╨╕╨╖ ╨┐╨╕╤ב╤ל╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╛ ╨▒╤כ ╨┐╨╛╨┤╤ג╨▓╨╡╤א╨┤╨╕╤ג╤ל ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז ╨▓ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╨┤╤א╨╛╤ג╨╕╨║╨╛╨▓2.

╨ע ╤ג╨╕╨┐╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╨╕ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╤ו ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ ╨נ.╨¥. ╨ת╨╕╤א╨┐╨╕╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨▓╤כ╨┤╨╡╨╗╨╕╨╗ ╨╛╤ב╨╛╨▒╤כ╨╣ ╨▓╨╕╨┤ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן (╤ג╨╕╨┐ V), ╨┐╤א╨╕╤ב╨▓╨╛╨╕╨╗ ╨╡╨╝╤ד ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╕╨║╨░ ╨╕ ╤ד╤ג╨▓╨╡╤א╨╢╨┤╨░╨╗, ╤ח╤ג╨╛ ┬½╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤מ ╨┐╨╕╨║╨╕ ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨╛╨▒╤כ╤ח╨╜╨╛ ╨╜╨░╤ח╨╕╨╜╨░╤מ╤ג ╤ב XVI ╨▓. Γאª ╨▓ ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨┐╨╕╨║╨╕ ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╜╨░ ╨á╤ד╤ב╨╕ ╨╜╨░ 6 ╨▓╨╡╨║╨╛╨▓ ╤א╨░╨╜╤ל╤ט╨╡ ╨╕╤ו ╨╛╨▒╤י╨╡╨┐╤א╨╕╨╖╨╜╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨░╤ג╤כΓאª ╨┤╨╗╤ן XΓאףXI ╨▓╨▓. ╨┐╨╕╨║╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╛╨╣ ╤ד╨╖╨║╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן┬╗3. ╨¥╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤א╨│╨░╤ן ╤ב╨╛╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤מ ╨▓╤כ╨▓╨╛╨┤╤כ ╨║╤א╤ד╨┐╨╜╨╡╨╣╤ט╨╡╨│╨╛ ╨╖╨╜╨░╤ג╨╛╨║╨░ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨╛╤ג╨╝╨╡╤ג╨╕╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓ ╤א╨╡╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╕╨║╨░ ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨╜╨╡ ╤א╨░╨╜╨╡╨╡ ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤כ XVII ╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨╕╤ן4 ╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ן╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╕╤ב╨║╨╗╤מ╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨║ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤מ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╤כ╤ו ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╤ב╤ג╤א╨╛╤ן. ╨ע ╤ג╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨║╨░╨║ ╨נ.╨¥. ╨ת╨╕╤א╨┐╨╕╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┐╤א╨╕ ╨▓╤כ╨▒╨╛╤א╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨┤╨╗╤ן ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨╡╨┤╨╗╨╕╨▓╨╛ ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╝ ╤ג╨╕╨┐╨░ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨┐╨╛ ╨▓╤ב╨╡╨╣ ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤ב╤ן ╨░╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕╨╡╨╣ ╤ב ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╕╨║╨╛╨╣ XIX ╨▓. ╨í ╨╜╨░╤ט╨╡╨╣ ╤ג╨╛╤ח╨║╨╕ ╨╖╤א╨╡╨╜╨╕╤ן, ╤ג╨░╨║╨╛╨╡ ╨╛╨▒╤א╨░╤י╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ב ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן╨╝╨╕ ╨▓╨╡╨┤╨╡╤ג, ╨┐╨╛ ╨╝╨╡╨╜╤ל╤ט╨╡╨╣ ╨╝╨╡╤א╨╡, ╨║ ╨┐╤ד╤ג╨░╨╜╨╕╤ז╨╡.

╨ƒ╨╡╤א╨╡╤ו╨╛╨┤╤ן ╨║ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╜╨░╤ט╨╡╨╣ ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╤כ, ╨╜╨░╤ח╨╜╨╡╨╝ ╤א╨░╤ב╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╤כ╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨▓ ╨╖╨░╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╛╨║ ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╤ב ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨│╨╛ Γאף ╤ב ╤ב╨╛╨▓╨╜╨╕. ╨ע ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╨╝ ╤ג╤א╤ד╨┤╨╡ ╨נ.╨ע. ╨ע╨╕╤ב╨║╨╛╨▓╨░╤ג╨╛╨▓╨░ ╤ב╨╛╨▓╨╜╤ן ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨░ ╨║╨░╨║ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨┐╨╛╤ו╨╛╨╢╨╡ ╨╜╨░ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤ד, ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ┬½╨╕╨╝╨╡╨╗╨╛ ╨║╤א╨╕╨▓╤ד╤מ ╨┐╨╛╨╗╨╛╤ב╤ד ╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ב ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╡╨╡╨╝, ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨│╨╛ ╨╜╨╛╨╢╨░┬╗5. ╨ע ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝ ╤ב╨╕╤ב╤ג╨╡╨╝╨░╤ג╨╕╨╖╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╛╨▒╨╖╨╛╤א╨╡ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╨│╨╛ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨₧.╨ע. ╨פ╨▓╤ד╤א╨╡╤ח╨╡╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╤כ╤ב╨║╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╨╛╨▓╨╜╨╕ ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╤ב XIII ╨┐╨╛ XVIII ╨▓.6 ╨₧╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨▓ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╕╨╣ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤ג ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן╤ו ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨╜╨╡ ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╤ד╨╡╤ג ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╡╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨┤╨╗╤ן ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨│╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨▒╤כ ╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨╛╨╜ ╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ב╨╛╨▓╨╜╤ן. ╨ס╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ג╨╛╨│╨╛, ╨┐╨╕╤ב╤ל╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤ן ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב ╤ג╨░╨║╨╕╨╝ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╛╤ג╤ב╤ד╤ג╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤ג ╨▓╨╛╨╛╨▒╤י╨╡. ╨ץ╨┤╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╤א╨░╨╖ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛ ╤ב╨╛╨▓╨╜╨╕ (╨▓╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨╢╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡) ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╖ ╨┐╤ד╨▒╨╗╨╕╨║╨░╤ז╨╕╨╣ I ╨¥╨╛╨▓╨│╨╛╤א╨╛╨┤╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕, ╨╜╨╛ ╤ם╤ג╨╛ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╤א╨╡╨╖╤ד╨╗╤ל╤ג╨░╤ג╨╛╨╝ ╨╜╨╡╨┐╤א╨░╨▓╨╕╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨░╤ח╨╕ ╤ג╨╡╨║╤ב╤ג╨░ ╨┐╨╛╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╨╕╨║╨░, ╨▓ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╝ ╤ה╨╕╨│╤ד╤א╨╕╤א╤ד╨╡╤ג ╨┤╤א╤ד╨│╨╛╨╡ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛: ┬½╨┐╨╛╨╝╨╡╤ג╨░╨▓╤ט╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╕ ╤י╨╕╤ג╤כ ╨╕ ╤ב╨╛╨▓╨╕┬╗7. ╨ת╤א╨╛╨╝╨╡ ╤ג╨╛╨│╨╛, ╨▓ ╨╜╨╡╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╕╤ו ╤ב╨┐╨╕╤ב╨║╨░╤ו ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨╢╨╡ ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨▓╨╝╨╡╤ב╤ג╨╛ ╤ב╨╛╨▓╨╕ ╤ד╨┐╨╛╤ג╤א╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ8.

╨ר╤ג╨░╨║, ╨▓╨╛╨┐╤א╨╛╤ב ╨╛ ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤ב╨╛╨▓╨╜╤ן ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╤ג╤ל ╨╖╨░╨║╤א╤כ╤ג╤כ╨╝. ╨í╨╛╨▓╨╜╤ן Γאף ╤ם╤ג╨╛ ╨░╨▓╤ג╨╛╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ג╨╡╤א╨╝╨╕╨╜, ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨נ.╨ע. ╨ע╨╕╤ב╨║╨╛╨▓╨░╤ג╨╛╨▓╤כ╨╝ ╨┤╨╗╤ן ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▓╨╕╨┤╨░ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╤ב ╨╜╨╛╨╢╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╤כ╨╝ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨╝, ╨╜╨╛ ╤ד ╨╜╨░╤ב ╨╜╨╡╤ג ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╤ם╤ג╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤א╨╕╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨║ ╨║╨░╨║╨╕╨╝╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░╨╝ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨▓╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨░╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨ע╨╛╨┐╤א╨╛╤ב ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╨╜╨░╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╤ד╨┤╨░╤ח╨╡╨╜ ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨נ.╨ע. ╨ע╨╕╤ב╨║╨╛╨▓╨░╤ג╨╛╨▓╤כ╨╝ ╤ג╨╡╤א╨╝╨╕╨╜, ╨▓╤כ╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג ╨╖╨░ ╤א╨░╨╝╨║╨╕ ╨╜╨░╤ט╨╡╨╣ ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╤כ. ╨ó╨╡╤א╨╝╨╕╨╜╨╛╨╝ ╤ב╨╛╨▓╨╜╤ן ╨░╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤ב╤ן ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ 1860-╤ו ╨│╨│. ╨¢.╨ƒ. ╨»╨║╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓, ╨┐╤א╨░╨▓╨┤╨░, ╨▓ ╨┤╤א╤ד╨│╨╛╨╝ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╨╕. ╨ר╤ב╨┐╤כ╤ג╤כ╨▓╨░╤ן ╨┤╨╡╤ה╨╕╤ז╨╕╤ג ╤ג╨╡╤א╨╝╨╕╨╜╨╛╨▓ ╨┐╤א╨╕ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╨╡╨╣ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨¢.╨ƒ. ╨»╨║╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╗ ╤ב╨╛╨▓╨╜╨╡╨╣ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╤ל ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨░ Γאף ╨┐╤א╨╛╤ג╨░╨╖╨░╨╜╨░, ╨░╨╗╨╡╨▒╨░╤א╨┤╤כ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░ Γאף ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤ד╤מ ╨▓ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨╝╤כ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╨╝ ╨┐╨╡╤א╨╛╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡╤ז╨╛╨╝9. ╨¡╤ג╨╛ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨▒╤כ╨╗ ╨░╨▓╤ג╨╛╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ג╨╡╤א╨╝╨╕╨╜ ╨¢.╨ƒ. ╨»╨║╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓╨░, ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╤מ╤י╨╕╨╣ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן ╨║ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╡╨║╤ב╨╕╨║╨╡. ╨ƒ╨╛╨▓╤ג╨╛╤א╨╕╨╝╤ב╤ן: ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛ ╤ב╨╛╨▓╨╜╤ן ╨▓ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╤ו ╨┐╨╕╤ב╤ל╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨░╤ו ╨╜╨╡ ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╜╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨║ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨╝╤ד ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤מ, ╨╜╨╕ ╨║ ╨╜╨░╨▓╨╡╤א╤ט╨╕╤ן╨╝ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜10.

╨ץ╨┤╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨▓╨╛╨┐╤א╨╛╤ב, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג╤ל ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤ב╤ג╨║╨╡ ╨┤╨╜╤ן ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨║ ╤ג╨╡╤א╨╝╨╕╨╜╤ד ╤ב╨╛╨▓╨╜╤ן, ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד╨╗╨╕╤א╤ד╨╡╤ג╤ב╤ן ╤ג╨░╨║: ╨║╨░╨║╨╕╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╤ג╤ל╤ב╤ן ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨║ ╤ג╨╡╨╝ ╨╜╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨░╨╝, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨▓ ╤ב╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╤ן╤ו ╨╕ ╨┐╤ד╨▒╨╗╨╕╨║╨░╤ז╨╕╤ן╤ו ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╨╛╨▓ ╨╜╨╛╤ב╤ן╤ג ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ב╨╛╨▓╨╜╤ן11.

╨í╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╤ב╤ו╨╛╨┤╨╜╨░ ╤ב ╤ב╨╛╨▓╨╜╨╡╨╣ ╤ג╨╡╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╤ן╤ו ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨╜╨╡╤ג ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨╛╨▒╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗ ╨▒╤כ ╤ם╤ג╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡. ╨¥╨╛ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╛ ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╤מ╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╨┐╨╕╤ב╤ל╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨░╤ו. ╨í ╨╛╨┐╨╛╤א╨╛╨╣ ╨╜╨░ ╤ם╤ג╨╕ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨╕ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨║╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨┐╤כ╤ג╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ב╤ה╨╛╤א╨╝╤ד╨╗╨╕╤א╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן. ╨í╨╛╨│╨╗╨░╤ב╨╜╨╛ ╨נ.╨ע. ╨ע╨╕╤ב╨║╨╛╨▓╨░╤ג╨╛╨▓╤ד, ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ Γאף ╤ם╤ג╨╛ ┬½╨║╨╛╤א╨╛╤ג╨║╨╛╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨╕╨╗╨╕ ╨┤╤א╨╛╤ג ╤ב ╨┐╨╛╨┤╤ג╨╛╨║╨╛╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨╜╨╡╨│╨╛┬╗12. ╨Ñ╤א╨░╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ ╨נ.╨ñ. ╨ע╨╡╨╗╤ל╤ג╨╝╨░╨╜ ╨┐╨╕╤ב╨░╨╗: ┬½╨ת╨╛╨┐╤ל╤ןΓאª ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╤ב╨▓╨╛╨╕ ╨┐╨╛╨┤╤א╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨¿╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╡, ╨┐╨╗╨╛╤ב╨║╨╕╨╡ ╤ב ╨║╨╛╤א╨╛╤ג╨║╨╕╨╝ ╤א╨╛╤ג╨╛╨▓╨╕╤י╨╡╨╝ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕, ╨╝╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ Γאף ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░╨╝╨╕┬╗13, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨▓ ╨┤╤א╤ד╨│╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤ן 1860 ╨│. ╨╛╨╜ ╨╜╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╤א╨░╨╖╨╗╨╕╤ח╨╕╤ן ╨╝╨╡╨╢╤ד ╤ד╨┐╨╛╨╝╤ן╨╜╤ד╤ג╤כ╨╝╨╕ ╨▓╨╕╨┤╨░╨╝╨╕ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן: ┬½╨á╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ, ╨╕╨╗╨╕ ╨▓ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ, ╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╤כ╨╡ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╤ב ╨║╨╛╤א╨╛╤ג╨║╨╕╨╝╨╕ ╤א╨░╤ג╨╛╨▓╨╕╤י╨░╨╝╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╤ב╨║╨╡╨┐╨╕╤י╨░╨╝╨╕, ╨▒╨╡╨╖ ╤ב╨╛╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן, ╤ד╨┐╨╛╤ג╤א╨╡╨▒╨╗╤ן╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┐╤א╨╕ ╨╜╨░╨┐╨╛╤א╨╡, ╨║╨░╨║ ╨╜╤כ╨╜╨╡╤ט╨╜╨╕╨╡ ╤ט╤ג╤כ╨║╨╕┬╗14. ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨נ.╨ñ. ╨ע╨╡╨╗╤ל╤ג╨╝╨░╨╜╨░ ╤ב╤ו╨╛╨┤╨╜╨╛ ╤ב ╤ב╤ד╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨¥.╨ץ. ╨ס╤א╨░╨╜╨┤╨╡╨╜╨▒╤ד╤א╨│╨░, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨╜╨╡ ╤א╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╤ן╨╗ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ ╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן: ┬½╨ת╨╛╨┐╤ל╤ן ╨╕╨╗╨╕ ╨╗╤ד╤י╨╕ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨│╤א╨░╨╜╨╡╨╜╤כ╨╡, ╨╜╨░╤ב╨░╨╢╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╜╨░ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛ ╨╕╨╗╨╕ ╨╛╤ב╨║╨╡╨┐╨╕╤י╨╡ ╨╕ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░╨╝╨╕┬╗15. ╨ע╨╛╨╛╨▒╤י╨╡ ╨╜╨╡ ╨▓╤כ╨┤╨╡╨╗╤ן╨╗ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤ד ╨║╨░╨║ ╤א╨░╨╖╨╜╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨¡.╨¡. ╨¢╨╡╨╜╤ז16. ╨¥╨╛ ╨▓ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╨╝ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨░╤א╨╡ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨░ XX ╨▓. ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╤ן╨╗╨░╤ב╤ל ╤ד╨╢╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨╜╨╛ ╨║╨░╨║ ┬½╨║╨╛╤א╨╛╤ג╨║╨╛╨╡ ╨╝╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡┬╗17. ╨¡╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╨╜╨╡╨│╨╕╨▒╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨┐╤א╨╕╨┤╨╡╤א╨╢╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┐╤א╨░╨║╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕ ╨▓╤ב╨╡ ╨╛╤ג╨╡╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╤כ XXΓאףXXI ╨▓╨▓. ╨╖╨░ ╨╕╤ב╨║╨╗╤מ╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝, ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╤ד╨╣, ╨ע.╨נ. ╨ף╨╛╤א╨╛╨┤╤ז╨╛╨▓╨░18.

╨í╤ח╨╕╤ג╨░╨╡╤ג╤ב╤ן, ╤ח╤ג╨╛ ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤א╨░╨╜╨╡╨╡ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז ╤ב╨╛╨┤╨╡╤א╨╢╨╕╤ג╤ב╤ן ╨▓ ┬½╨í╨╗╨╛╨▓╨╡ ╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╤ד ╨ר╨│╨╛╤א╨╡╨▓╨╡┬╗. ╨₧╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╨▓ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן Γאף ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛ ╨╕╨╖ ╨┐╤א╨░╤ב╨╗╨░╨▓╤ן╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╗╨╡╨║╤ב╨╕╨║╨╛╨╜╨░19, ╨╕╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤י╨╡╨╡ ╨▓╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤ו ╤ב╨╗╨░╨▓╤ן╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╤ן╨╖╤כ╨║╨░╤ו. ╨ץ╨│╨╛ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╤ן╤ן ╨┐╨╕╤ב╤ל╨╝╨╡╨╜╨╜╨░╤ן ╤ה╨╕╨║╤ב╨░╤ז╨╕╤ן ╨╜╨╡ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨░ ╨▓╨▓╨╛╨┤╨╕╤ג╤ל ╨▓ ╨╖╨░╨▒╨╗╤ד╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨░╤ב╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן. ╨פ╨▓╨╡ ╤ז╨╕╤ג╨░╤ג╤כ ┬½╨í╨╗╨╛╨▓╨░ ╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╤ד ╨ר╨│╨╛╤א╨╡╨▓╨╡┬╗ ╨╖╨░╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╤מ╤ג ╤ד╤ב╨╛╨╝╨╜╨╕╤ג╤ל╤ב╤ן ╨▓ ╤ג╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╗╨░╤ב╤ל ╨╝╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨╝. ╨ע ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤ו ╨╝╤כ ╨╕╨╝╨╡╨╡╨╝ ╤א╨╕╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕ ╨╖╨░╨╛╤ב╤ג╤א╨╡╨╜╨╜╤ד╤מ ╤א╨╡╨┐╨╗╨╕╨║╤ד, ╨╛╨▒╤א╨░╤י╨╡╨╜╨╜╤ד╤מ ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╝ ╨║╨╜╤ן╨╖╨╡╨╝ ╨║ ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╨╝: ┬½╨ת╨╛╨╡ ╨▓╨░╤ט╨╕ ╨╖╨╗╨░╤ג╤כ╨╕ ╤ט╨╡╨╗╨╛╨╝╤כ ╨╕ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ ╨╗╤ן╤ז╨║╨╕╨╕ ╨╕ ╤י╨╕╤ג╤כ?┬╗20. ╨ק╨┤╨╡╤ב╤ל ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╤ן╨▓╨╜╨╛ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╡╤ג ╨╜╨░╤ב╤ג╤ד╨┐╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╛╨▒╤י╨╡, ╨╕ ╨┐╨╛ ╤ב╨╝╤כ╤ב╨╗╤ד ╨╡╨╡ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤ג╤ל ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╨╝╨╡╤ח╨╛╨╝, ╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨╜╨╛╨╢╨╛╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨╛╨╣. ╨ע╤ג╨╛╤א╨╛╨╡ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╡, ╨▓ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╝ ╨│╨╛╨▓╨╛╤א╨╕╤ג╤ב╤ן ╨╛ ╨║╨░╨┐╨╕╤ג╤ד╨╗╤ן╤ז╨╕╨╕ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤ו ╨╜╨░╤א╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ל╤ן╨╝╨╕, ╨▓╤א╤ן╨┤ ╨╗╨╕ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨░╨╜╨╛ ╤ב ╨╝╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨╝: ┬½...╨╗╨╕╤ג╨▓╨░, ╤ן╤ג╨▓╤ן╨╖╨╕, ╨┤╨╡╤א╨╡╨╝╨╡╨╗╨░ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╤ז╨╕ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨╕ ╤ב╨▓╨╛╤ן ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╨│╨╛╤ט╨░┬╗. ╨í╨╗╨╛╨▓╨╛ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╨│╨╛╤ט╨░, ╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨░╤מ╤י╨╡╨╡ ╨▓ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ג╨╡╨║╤ב╤ג╨╡ ┬½╨▒╤א╨╛╤ב╨╕╨╗╨╕, ╨╛╤ג╨║╨░╨╖╨░╨▓╤ט╨╕╤ב╤ל ╨╛╤ג ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨╜╨╕╤ן┬╗ ╨╕╨╗╨╕, ╨┐╨╛ ╨╝╨╡╨╜╤ל╤ט╨╡╨╣ ╨╝╨╡╤א╨╡, ┬½╨┐╤א╨╡╨║╨╗╨╛╨╜╨╕╨╗╨╕┬╗, ┬½╨╛╨┐╤ד╤ב╤ג╨╕╨╗╨╕┬╗, ╨┐╨╛ ╤ב╨╝╤כ╤ב╨╗╤ד ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤ג ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╤ל╤ב╤ן ╨║ ╨╝╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝╤ד ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤מ. ╨ע ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╡ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╤ן╨▓╨╜╤כ╨╝ ╤ב╨╕╨╜╨╛╨╜╨╕╨╝╨╛╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן. ╨פ╨╗╤ן ╤ב╤א╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╤ב╤ג╨╕ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╣ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨╜╨╛╨╣ ╤ג╤א╨░╨║╤ג╨╛╨▓╨║╨╕ ╨▓╤כ╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ┬½╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╨│╨╛╤ט╨░ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן┬╗, ╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╨╜╤כ╨╡ ╤ב╨▓╨╕╨┤╨╡╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨░ ╨╛ ╨┐╨╛╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤ג╨░╤ג╨░╤א ╨▓ 1378 ╨│.: ┬½╨ó╨░╤ג╨░╤א╨╛╨▓╨╡ ╨╢╨╡ ╨▓ ╤ג╨╛╨╝ ╤ח╨░╤ב╨╡ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╨│╨╛╤ט╨░ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╤ב╨▓╨╛╤ן ╨╕ ╨┐╨╛╨▒╨╡╨│╨╛╤ט╨░ ╨╖╨░ ╤א╨╡╨║╤ד ╨╖╨░ ╨ע╨╛╨╢╤מ┬╗21.

╨ת╨╗╤מ╤ח╨╡╨▓╤כ╨╝ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨¢╨╕╨┐╨╕╤ז╨║╨╛╨╣ ╨▒╨╕╤ג╨▓╤כ 1216 ╨│., ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨╛╨▓╨│╨╛╤א╨╛╨┤╤ז╤כ ╤ב╨┐╨╡╤ט╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל, ╨▒╤כ╨╗ ╨┐╨╡╤ט╨╕╨╣ ╨▒╤א╨╛╤ב╨╛╨║: ┬½Γאª╨╕ ╨┐╨╛╨╕╨┤╨╛╤ט╨░ ╨┐╨╡╤ט╨╕ ╨╖╨░╨╜╨╡ ╨┤╨╡╨▒╤א╤ל ╨▒╨╡Γאª ╨╕ ╤ד╨┤╨░╤א╨╕╤ט╨░ ╨╜╨░ ╤ן╤א╨╛╤ב╨╗╨░╨▓╨╗╨╕╤ו ╨┐╨╡╤ט╤ז╨╡╨▓ ╤ב ╤ג╨╛╨┐╨╛╤א╨║╨╕ ╨╕ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ┬╗22. ╨¥╨░ ╨╜╨░╤ט ╨▓╨╖╨│╨╗╤ן╨┤, ╨▓╤א╤ן╨┤ ╨╗╨╕ ╨╜╨╛╨▓╨│╨╛╤א╨╛╨┤╤ב╨║╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤כ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╤כ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨╝╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן╨╝╨╕ ╨╕ ╤ג╨╛╨┐╨╛╤א╨░╨╝╨╕, ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ ╨▓ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╤ם╨┐╨╕╨╖╨╛╨┤╨╡ ╨╜╤ד╨╢╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╜╨╕╨╝╨░╤ג╤ל ╤ט╨╕╤א╨╡, ╨║╨░╨║ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨┤╨╗╤ן ╤א╤ד╨║╨╛╨┐╨░╤ט╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ו╨▓╨░╤ג╨║╨╕, ╨┐╤א╨╡╨╕╨╝╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ┬½╨║╨╛╨╜╤ג╨░╨║╤ג╨╜╨╛╨╡┬╗ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡.

╨ƒ╨╛╨┤ 1444 ╨│. ╨¥╨╕╨║╨╛╨╜╨╛╨▓╤ב╨║╨░╤ן ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╤ל ╤ב╨╛╨╛╨▒╤י╨░╨╡╤ג ╨╛ ╤ב╨╕╨╗╨░╤ו, ╨▓╤כ╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨┐╨╛╨┤ ╨á╤ן╨╖╨░╨╜╤ל╤מ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓ ╤ג╨░╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ז╨░╤א╨╡╨▓╨╕╤ח╨░ ╨£╤ד╤ב╤ג╨░╤ה╤כ: ┬½╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╕╨┤╨╛╤ט╨░ ╨╜╨░ ╨╜╨╕╤ו ╨╝╨╛╤א╨┤╨▓╨░ ╨╜╨░ ╤א╤ג╨░╤ו ╤ב ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░╨╝╨╕, ╨╕ ╤ב ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕, ╨╕ ╤ב ╤ב╨░╨▒╨╗╤ן╨╝╨╕, ╨░ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╕ ╤א╤ן╨╖╨░╨╜╤ל╤ב╨║╨╕╨░ ╤ג╨░╨║╨╛ ╨╢╨╡ ╨╜╨░ ╤א╤ג╨░╤ו ╤ב ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░╨╝╨╕, ╨╕ ╤ב ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕, ╨╕ ╤ב ╤ב╨░╨▒╨╗╤ן╨╝╨╕ ╨╖ ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╨░ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כΓאª ╨░ ╨┐╨╡╤ט╨░╤ן ╤א╨░╤ג╤ל ╨╝╨╜╨╛╨│╨░ ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨░ ╨╜╨░ ╨╜╨╕╤ו ╤ב ╨╛╤ב╨╗╨╛╨┐╤כ, ╨╕ ╤ב ╤ג╨╛╨┐╨╛╤א╤כ, ╨╕ ╤ב ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕┬╗23. ╨ע ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╤ם╨┐╨╕╨╖╨╛╨┤╨╡ ╨║╤א╨░╨╣╨╜╨╡ ╤ב╨╗╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╨╡╤ט╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤כ ╨╜╨░ ╨╗╤כ╨╢╨░╤ו (╤א╤ג╨░╤ו) ╤ב╤א╨░╨╢╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ב╨░╨▒╨╗╤ן╨╝╨╕ ╨╕ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕, ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╤ד╤ן ╨┐╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨▓ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╨▓╤ב╨┐╨╛╨╝╨╛╨│╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ┬½╤א╨░╤ב╤ו╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛┬╗ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╗╨╡╨│╨║╨╕╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן. ╨¥╨░╨▓╨╡╤א╨╜╤ן╨║╨░ ╨╕ ╨╖╨┤╨╡╤ב╤ל ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ ╨╜╤ד╨╢╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╜╨╕╨╝╨░╤ג╤ל, ╨║╨░╨║ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨┤╨╗╤ן ╨▒╨╗╨╕╨╢╨╜╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╛╤ן.

╨נ ╨▓╨╛╤ג ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▒╨╕╤ג╨▓╤כ ╨┐╤א╨╕ ╨¿╨╡╨╗╨╛╨╜╨╕ 1471 ╨│., ╨▓ ╤ו╨╛╨┤╨╡ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨╝╨╛╤ב╨║╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╕╨║╨╕ ┬½Γאª╨║╨╗╨╕╨║╨╜╤ד╨▓╤ט╨░ ╨╜╨░ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨│╨╛╤א╨╛╨┤╤ז╨╡╨▓, ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ן╤מ╤י╨╡ ╨╕╤ו, ╨╕╨╜╨╕╨╕ ╨╢╨╡ ╤ב ╨║╨╛╨┐╤ל╨╕ ╨╕ ╨╖ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░╨╝╨╕ ╤ב╨║╨╛╤ח╨╕╤ט╨░ ╨╜╨░ ╨╜╨╕╤ו ╨┐╨╛ ╨┐╨╡╤ב╨║╤ד┬╗24. ╨ר╨╖ ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╤ן ╨╜╨╕╨║╨░╨║ ╨╜╨╡ ╤ב╨╗╨╡╨┤╤ד╨╡╤ג, ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╨╕╨╜╨╛╨╡ ╤ג╨░╨║╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╡ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨╜╨╡╨╢╨╡╨╗╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן.

╨á╨░╨╖╤ד╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן, ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤ג ╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╤כ, ╨╕╨╖ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╤ו ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤ב╨┤╨╡╨╗╨░╤ג╤ל ╨▓╤כ╨▓╨╛╨┤ ╨╛ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░╤ו, ╨║╨░╨║ ╨╛ ╨┐╤א╨╡╨╕╨╝╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╝╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░╤ו ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן. ╨ƒ╨╡╤א╨▓╨░╤ן ╨¥╨╛╨▓╨│╨╛╤א╨╛╨┤╤ב╨║╨░╤ן ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╤ל ╤ג╨░╨║ ╨╛╨┐╨╕╤ב╤כ╨▓╨░╨╡╤ג ╤ט╤ג╤ד╤א╨╝ ╨ת╨╛╨╜╤ב╤ג╨░╨╜╤ג╨╕╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤ן ╨║╤א╨╡╤ב╤ג╨╛╨╜╨╛╤ב╤ז╨░╨╝╨╕ ╨▓ 1204 ╨│.: ┬½Γאª ╨╕ ╨▒╨╕╤ן╤ו╤ד╤ג ╤ב ╨▓╤כ╤ב╨╛╨║╤כ╤ו ╤ב╨║╨░╨╗ ╨╜╨░ ╨│╤א╨░╨┤ ╨│╤א╨╡╤ח╨╡╤ב╨║╤כ╨╣ ╨▓╨░╤א╤ן╨│╤כ ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤כ, ╨╕ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░╨╝╨╕┬╗25 (╨┐╨╛╨┤ ╤ב╨║╨░╨╗╨░╨╝╨╕ ╨╖╨┤╨╡╤ב╤ל ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╤ד ╨╛╤ב╨░╨┤╨╜╤כ╨╡ ╤ב╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן). ╨ע ╨ר╨┐╨░╤ג╤ל╨╡╨▓╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨┐╨╛╨┤ 1251 ╨│. ╨┐╨╛╨▓╨╡╤ב╤ג╨▓╤ד╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╨║╨░╨║ ╨┐╨╛╨╗╤ן╨║╨╕, ╨╜╨░ ╤ג╨╛╤ג ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤ג ╤ב╨╛╤מ╨╖╨╜╨╕╨║╨╕ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╤ו ╨║╨╜╤ן╨╖╨╡╨╣, ╨╖╨░╤י╨╕╤י╨░╨╗╨╕ ╤ב╨▓╨╛╨╣ ┬½╨╛╤ב╤ג╤א╨╛╨│┬╗ ╨╛╤ג ╨╜╨╛╤ח╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨┐╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ן╤ג╨▓╤ן╨│╨╛╨▓: ┬½╨¢╤ן╤ו╨╛╨╝ ╨╢╨╡ ╨║╤א╨╡╨┐╨║╨╛ ╨▒╨╛╤א╤מ╤י╨╡╨╡ ╨╕ ╤ב╨╛╤ד╨╗╨╕╤ח╨░╨╝╨╕ ╨╝╨╡╤ח╤מ╤י╨╡ ╨╕ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╤ן╨╝╨╕ ╤ן╨║╨╛ ╨╝╨╛╨╗╨╜╤ל╤ן ╨╕╨┤╤ן╤ו╤ד ╨╕ ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╤ל╨╡ ╤ן╨║╨╛ ╨┤╨╛╨╢╨┤╤ל ╤ב ╨╜╨╡╨▒╨╡╤ב╨╕┬╗26. ╨ע ┬½╨ר╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨ר╤ד╨┤╨╡╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤כ┬╗ ╨ר╨╛╤ב╨╕╤ה╨░ ╨ñ╨╗╨░╨▓╨╕╤ן, ╨┐╨╡╤א╨╡╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╕ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨▓ ╤ב╨┐╨╕╤ב╨║╨░╤ו XVΓאףXVI ╨▓╨▓., ╨╜╨░╤א╤ן╨┤╤ד ╤ב ╨┐╨╛╤א╨╛╨║╨░╨╝╨╕ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╤מ╤ג╤ב╤ן ┬½╤ב╤ד╨╗╨╕╤ח╨╜╨╕╨║╨╕┬╗, ╤ן╨▓╨╗╤ן╤מ╤י╨╕╨╡╤ב╤ן ╨╝╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╝╨░╤ט╨╕╨╜╨░╨╝╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז27.

╨₧╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨░╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל ╨┐╨╕╤ב╤ל╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╤ב╨▓╨╕╨┤╨╡╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╤ד╨╡╤ג ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨╡╨╣ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╗╨╕ ╨▓╤ב╨╡-╤ג╨░╨║╨╕ ╨╜╨╡ ╨▓╤ב╨┐╨╛╨╝╨╛╨│╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡, ╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨▒╨╗╨╕╨╢╨╜╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╛╤ן, ╨┐╨╛╤ג╨╡╤א╤ן ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨│╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╤א╨░╨▓╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗╤ל╨╜╨░ ╨┐╨╛╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤מ. ╨₧╨▒╤א╨░╤ג╨╕╨╝ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ן, ╨▒╤א╨░╤ג╨░ ╨פ╨░╨╜╨╕╨╕╨╗╨░ ╨ף╨░╨╗╨╕╤ז╨║╨╛╨│╨╛, ╨▓ ╨▒╨╕╤ג╨▓╨╡ ╤ב ╨▓╨╡╨╜╨│╤א╨░╨╝╨╕ 1231 ╨│.: ┬½Γאª╨╕ ╤ב╨╛╤ד╨╗╨╕╤ז╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨║╤א╨╛╨▓╨░╨▓╨╡ ╤ב╨╛╤ד╤י╨╕ ╨╕ ╨╛╤ב╨║╨╡╨┐╨╕╤י╤מ ╨╕╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╛╤ד ╨╛╤ג ╤ד╨┤╨░╤א╨╡╨╜╤ל╤ן ╨╝╨╡╤ח╨╡╨▓╨░╨│╨╛┬╗28. ╨»╤ב╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╤א╨╡╤ח╤ל ╨╖╨┤╨╡╤ב╤ל ╨╕╨┤╨╡╤ג ╨╜╨╡ ╨╛ ╨┤╤א╨╛╤ג╨╕╨║╨╡, ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╤א╨░╨╖╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן. ┬½╨₧╨║╤א╨╛╨▓╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨░╤ן ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╤ב ╨╕╤ב╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╝╨╡╤ח╨░╨╝╨╕ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨╝┬╗ Γאף ╤ם╤ג╨╛ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╝ ╨╜╨╡╨╛╨┤╨╜╨╛╨║╤א╨░╤ג╨╜╨╛ ╨┐╨╛╤א╨░╨╢╨░╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨░ ╨╕ ╨╜╨░ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╨╕ ╤ד╨┤╨░╤א╤כ.

╨ע ┬½╨í╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╛ ╨ת╨░╨╖╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨╝ ╤ז╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡┬╗ ╤א╨░╤ב╤ב╨╝╨░╤ג╤א╨╕╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┤╨▓╨░╨╢╨┤╤כ ╨║╨░╨║ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╤ו ╤א╨░╤ג╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╤ט╤ג╤ד╤א╨╝╤ד╤מ╤י╨╕╤ו ╨│╨╛╤א╨╛╨┤; ╨╛╨▒╨░ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤ן ╨│╨╛╨▓╨╛╤א╤ן╤ג ╨╛ ╨╜╨╡╨╝, ╨║╨░╨║ ╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╝ ╨░╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╡ ┬½╨║╨╛╨╜╤ג╨░╨║╤ג╨╜╨╛╨│╨╛┬╗ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן: ┬½╨ר ╤ב╨┐╤א╨╡╤ב╨║╨╛╤ג╨░╤ו╤ד ╨║╨╛╨┐╨╕╤ן, ╨╕ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ, ╨╕ ╨╝╨╡╤ח╨╕ ╨▓ ╤א╤ד╨║╨░╤ו ╨╕╤ו ╨╕, ╤ן╨║╨╛ ╨│╤א╨╛╨╝ ╤ב╨╕╨╗╨╡╨╜┬╗; ┬½╨á╤ד╤ב╤ג╨╕ ╨╢╨╡ ╨▓╨╛╨╕ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╕╨╖╨░╤מ╤י╨╕ ╨║╨░╨╖╨░╨╜╤ז╨╛╨▓ ╨╜╨╡╨╝╨╕╨╗╨╛╤ב╤ג╨╕╨▓╨╛ ╨╝╨╡╤ח╨╕ ╤ב╨▓╨╛╨╕╨╝╨╕ ╨╕ ╤ב╨╡╨║╨╕╤א╨░╨╝╨╕ ╤א╨░╨╖╤ב╨╡╨║╨░╤ו╤ד, ╨╕ ╨║╨╛╨┐╨╕╤ן╨╝╨╕ ╨╕ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░╨╝╨╕ ╨┐╤א╨╛╨▒╨╛╨┤╨░╤ו╤ד ╤ב╨║╨▓╨╛╨╖╤ל, ╨╕ ╤א╨╡╨╖╨░╤ו╤ד ╨░╨║╨╕ ╤ב╨▓╨╕╨╜╨╡╨╣ ╨╜╨╡╤י╨░╨┤╨╜╨╛┬╗29. ╨₧╤ח╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨╗╨╡╨│╨║╨╕╨╝ ╨╝╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡╨╝ ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ┬½╨┐╤א╨╛╤ג╨║╨╜╤ד╤ג╤ל ╨╜╨░╤ב╨║╨▓╨╛╨╖╤ל┬╗, ╨╜╨╡ ╨│╨╛╨▓╨╛╤א╤ן ╨╛╨▒ ╤ד╨╝╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨┤╤א╨╛╤ג╨╕╨║╨╛╨▓ ╨╛╤ב╨░╨╢╨┤╨░╤מ╤י╨╕╨╝╨╕.

╨ס╨╡╤ב╤ז╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╝╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗ ╨┤╨╗╤ן ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ג╨╡╤ו ╨╕╨╗╨╕ ╨╕╨╜╤כ╤ו ╤ג╨╕╨┐╨╛╨▓ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨┤╨░╤מ╤ג ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╡ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨░╤א╨╕ XVIΓאףXVII ╨▓╨▓. ╨ע ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╨╣╤ט╨╡╨╝ ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤ו, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨┤╨░╤ג╨╕╤א╤ד╨╡╤ג╤ב╤ן ╨║╨╛╨╜╤ז╨╛╨╝ XVI ╨▓. (╤ב╨╗╨╛╨▓╨░╤א╤ל ╨▒╤כ╨╗ ╨┐╤א╨╕╨┐╨╗╨╡╤ג╨╡╨╜ ╨║ ╨₧╤ב╤ג╤א╨╛╨╢╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╕ ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨┐╨╡╤ח╨░╤ג╨╜╨╕╨║╨░ ╨ר╨▓╨░╨╜╨░ ╨ñ╨╡╨┤╨╛╤א╨╛╨▓╨░ 1581 ╨│.), ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨░ ╨║╨░╨║ ┬½╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░┬╗30.

╨í╨╗╨╛╨▓╨░╤א╤ל ┬½╨¢╨╡╨║╤ב╨╕╨║╨╛╨╜ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╡╨╜╨╛╤א╨╛╤ב╤ב╨║╨╕╨╣Γאª┬╗ ╨ƒ╨░╨╝╨▓╤כ ╨ס╨╡╤א╤כ╨╜╨┤╤כ 1627 ╨│. ╨▓╨║╨╗╤מ╤ח╨░╨╡╤ג ╨┤╨▓╨╡ ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨╡╤ב╨╜╤כ╨╡ ╨┤╨╗╤ן ╨╜╨░╤ב ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל╨╕. ┬½╨í╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ Γאף ╨╖ ╨│╤א╨╛╤ג╨╛╨╝ ╨┤╨░╤א╨┤╨░Γאª ╨╛╤י╨╡╨┐, ╨╛╤י╨╡╨┐╨╕╤ב╨║╨╛, ╨║╨╛╨╜╤ח╨╡╤א┬╗31. ╨פ╨░╤א╨┤╨░ ╨▓ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ Γאף ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛ ╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╨║╨╛╤א╨╜╤ן, ╤ח╤ג╨╛ ╨╕ ╤ב╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤ד╨╜╨░╤א╨╛╨┤╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨░╤א╤ג (dart32); ╨╛╤י╨╡╨┐ ╨╕ ╨╛╤י╨╡╨┐╨╕╤ב╨║╨╛ Γאף ╤ב╨║╨╛╤א╨╡╨╡ ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן (╤א╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╤ב╨║╨╡╨┐╨╕╤י╨╡). ╨ת ╤ב╤א╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╤מ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ ╤ב ╨╕╤ב╨║╨╗╤מ╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ח╨░╤א╨╛╨╝ ╨╝╤כ ╨╡╤י╨╡ ╨▓╨╡╤א╨╜╨╡╨╝╤ב╤ן, ╨░ ╤ב╨╡╨╣╤ח╨░╤ב ╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╝ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨▓╤כ╤ב╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨«╤א╨╕╨╡╨╝ ╨ת╤א╨╕╨╢╨░╨╜╨╕╤ח╨╡╨╝ ╨▓ ╤ג╤א╨░╨║╤ג╨░╤ג╨╡ ┬½╨ƒ╨╛╨╗╨╕╤ג╨╕╨║╨░┬╗ (1663Γאף1666), ╨│╨┤╨╡ ╨╛╨╜ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╗ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤ד ╨║╨░╨║ ┬½╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨┐╨╡╤ט╨╡╨╡, ╨╝╨░╨╗╨╛╨╡┬╗33.

╨ע ╤ג╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨╝ ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╝ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨░╤א╨╡ ╨║╨╛╨╜╤ז╨░ XVII ╨▓., ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╨╝ ╨║╨░╨║ ┬½╨í╨╕╨╜╨╛╨╜╨╕╨╝╨░ ╤ב╨╗╨░╨▓╨╡╨╜╨╛╤א╨╛╤ב╤ב╨║╨░╤ן┬╗, ╤ב╨╗╨╛╨▓╨░╤א╨╜╨░╤ן ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל╤ן ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╨╛╤ג╤ב╤ד╤ג╤ב╤ג╨▓╤ד╨╡╤ג, ╨╜╨╛ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╤א╨░╤ב╨║╤א╤כ╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨║╨░╨║ ┬½╨┤╤א╨╡╨║╨╛╨╗╤ל, ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░, ╤א╨░╤ג╨╕╤י╨╡, ╨╗╤ד╤י╨░┬╗34.

╨ת╤א╨░╨╣╨╜╨╡ ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨╡╤ב╨╜╨╛ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▓╨╡╤ג╤ו╨╛╨╖╨░╨▓╨╡╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╨ף╨╛╨╗╨╕╨░╤ה╨░ ╨▓ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨▓╤ט╨╡╨╣╤ב╤ן ╨₧╤ב╤ג╤א╨╛╨╢╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╕ 1581 ╨│.: ┬½╨ר ╨╕╨╖╤כ╨┤╨╡ ╨╝╤ד╨╢ ╤ב╨╕╨╗╨╡╨╜Γאª ╨╕╨╝╤ן ╨╡╨╝╤ד ╨ף╨╛╨╗╨╕╤ן╨┤Γאª ╨╕ ╤ט╨╗╨╡╨╝ ╨╝╨╡╨┤╤ן╨╜ ╨╜╨░ ╨│╨╗╨░╨▓╨╡ ╨╡╨│╨╛Γאª ╨╕ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╛ ╨▒╤א╨╛╨╜╤ל ╨╡╨│╨╛ 5000 ╤ב╨╕╨║╨╗╨╕ ╨╝╨╡╤א╤כ ╨╝╨╡╨┤╨╕ ╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░, ╨╕ ╨┐╨╛╨╜╨╛╨╢╨╕ ╨╝╨╡╨┤╤ן╨╜╤כ ╨▓╨╡╤א╤ו╤ד ╨│╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕╤מ ╨╡╨│╨╛, ╨╕ ╤י╨╕╤ג ╨╝╨╡╨┤╤ן╨╜ ╨╜╨░ ╨┐╨╗╨╡╤י╤ד ╨╡╨│╨╛, ╨╕ ╨║╨╛╨┐╨╕╨╡ ╨▓ ╤א╤ד╨║╤ד ╨╡╨│╨╛ ╤ן╨║╨╛ ╨▓╨╛╨┤╨░ ╨╕╤י╨╕╤י╨╡╨╜╨╛ ╨▒╨╗╨╡╤י╨░╤י╨╡╤ב╤ן, ╨╕ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╨╡╨│╨╛ 6000 ╤ב╨╕╨║╨╗╤ל ╨╝╨╡╤א╤כ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░ ╨▓ ╨╜╨╡╨╣ Γאª┬╗35. ╨ר╤ב╤ג╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╤ם╤ג╨╛╤ג ╨╛╤ג╤א╤כ╨▓╨╛╨║ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╤ג╨░╨║╨╕╨╝ ╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨╛╨╝: ╤ד╨┐╨╛╨╝╤ן╨╜╤ד╤ג╨░╤ן ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╗╨░╤ב╤ל ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨╝╨╛╤י╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╜╤ג╨░╨║╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן. ╨ó╨╛ ╨╢╨╡ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨░ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╣╤ג╨╕ ╨▓ ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╨╜╨╛╨╝ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▒╨╕╤ג╨▓╤כ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╛╨▓ ╨ץ╤א╨╝╨░╨║╨░ ╨ó╨╕╨╝╨╛╤ה╨╡╨╡╨▓╨╕╤ח╨░ ╨╕ ╤ג╨░╤ג╨░╤א, ╨▓ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╝ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨░╨╖╨░╤א╤ג ╤ב╤א╨░╨╢╨░╤מ╤י╨╕╤ו╤ב╤ן ╨▒╤כ╨╗ ╨╝╨╡╤ג╨░╤ה╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕ ╤ד╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜ ┬½╨║╨╛╨┐╨╡╨╣╨╜╤כ╨╝ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░╨╝ ╨▓╨╛ ╤ד╤ג╤א╨╛╨▒╨░╤ו, ╨╕ ╨▒╤ל╤מ╤י╨╡╤ב╤ן ╤ב ╨╛╨▒╨╛╤מ ╤ב╤ג╤א╨░╨╜ ╨║╤א╨╡╨┐╨║╨╛┬╗36.

╨ó╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨╝, ╨▓ ╨┐╨╛╨╕╤ב╨║╨╡ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨░ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╨╝╤כ ╨┐╤א╨╕╤ט╨╗╨╕ ╨║ ╤ג╨╛╨╝╤ד ╨╢╨╡ ╤א╨╡╨╖╤ד╨╗╤ל╤ג╨░╤ג╤ד, ╤ח╤ג╨╛ ╨╕ ╨░╤א╤ו╨╡╨╛╨│╤א╨░╤ה ╨ƒ.╨ר. ╨í╨░╨▓╨▓╨░╨╕╤ג╨╛╨▓ ╨╕ ╤ה╨╕╨╗╨╛╨╗╨╛╨│ ╨ר.╨ר. ╨í╤א╨╡╨╖╨╜╨╡╨▓╤ב╨║╨╕╨╣, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╨╗╨╕, ╤ח╤ג╨╛ ╤ם╤ג╨╛ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╛ ╤ג╤א╨╕ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨╜╤כ╤ו ╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╤ן: ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨▓╨╛╨╛╨▒╤י╨╡, ╤א╨╡╨╢╨╡ Γאף ╨║╨╛╤א╨╛╤ג╨║╨╛╨╡ ╨╝╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╕ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן37. ╨ת╤א╨░╨╣╨╜╨╡ ╤ז╨╡╨╜╨╜╤ד╤מ ╨╜╨░╤ו╨╛╨┤╨║╤ד ╤ב╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ל ╨₧.╨ñ. ╨₧╨┤╨╕╨╜╤ז╨╛╨▓, ╨╛╨▒╤א╨░╤ג╨╕╨▓ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ ╨▓ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╛╨▒╨╗╨░╤ב╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╡╨║╤ב╨╕╨║╨╡ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨░ XX ╨▓.: ┬½╨í╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ Γאף ╨┐╨░╨╗╨║╨░ ╤ב ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤כ╨╝ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן, ╤ד╨┐╨╛╤ג╤א╨╡╨▒╨╗╤ן╨╡╨╝╨░╤ן ╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╤כ, ╨░ ╨╝╨░╨╗╤ל╤ח╨╕╤ט╨║╨░╨╝╨╕ Γאף ╨┤╨╗╤ן ╨╛╤ג╤ג╨░╨╗╨║╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨┐╤א╨╕ ╨║╨░╤ג╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╜╤ל╨║╨░╤ו, ╨╗╤כ╨╢╨░╤ו, ╤ב╨░╨╗╨░╨╖╨║╨░╤ו┬╗38.

╨ע ┬½╨│╨╡╨╜╨╡╨░╨╗╨╛╨│╨╕╨╕┬╗ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╤ן ╨╖╨░╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨▓╨░╨╡╤ג ╤ה╨░╨║╤ג ╨╡╨╡ ╨▓╨║╨╗╤מ╤ח╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▓ ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨ס╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨╣ ╨╜╨░╤א╤ן╨┤ Γאף ╨╜╨░╨▒╨╛╤א ╤ז╨╡╤א╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╤ו ╤ז╨░╤א╨╡╨╣, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨▓ XVIΓאףXVII ╨▓╨▓. ╨╕╨│╤א╨░╨╗ ╤א╨╛╨╗╤ל ┬½╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╤א╨╡╨│╨░╨╗╨╕╨╣┬╗39. ╨פ╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╤ב╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╤ז╨░╤א╤ן ╨ר╨▓╨░╨╜╨░ ╨ע╨░╤ב╨╕╨╗╤ל╨╡╨▓╨╕╤ח╨░ ╨╜╨╡╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╤א╤כ╨╜╨┤╨░╨╝, ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╕╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╛╤ב╤ז╨░╨╝ ╨╕ ╤ג╨╡╨╗╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ן╨╝. ╨ó╨░╨║, ╨╜╨░╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א, ╨▓ ╤א╨░╨╖╤א╤ן╨┤╨╡ ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤╨░ ┬½╨╜╨░ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╨║╨░╨╖╨░╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╨╗╤מ╨┤╨╡╨╣┬╗ 1572 ╨│. ╤ד╨┐╨╛╨╝╤ן╨╜╤ד╤ג╤כ ╤א╤כ╨╜╨┤╤כ ┬½╤ב ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡╨╝ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ל ╨ó╨╕╨╝╨╛╤ה╨╡╨╣ ╨á╨░╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤ח ╨ó╤א╤ד╨▒╨╡╤ז╨║╨╛╨╣, ╤ב ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨╛╤מ ╨ע╨░╤ב╨╕╨╗╨╡╨╣ ╨ó╨╕╨╝╨╛╤ה╨╡╨╡╨▓ ╤ב╤כ╨╜ ╨ƒ╨╗╨╡╤י╨╡╨╡╨▓, ╤ב ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨╛╤מ ╨ס╨╛╨│╨┤╨░╨╜ ╨»╨║╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓ ╤ב╤כ╨╜ ╨ס╨╡╨╗╤ב╨║╨╛╨╣┬╗40. ╨ת ╤ב╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤מ, ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג ╨ס╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤א╤ן╨┤╨░ ╨╕╨╖ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨░ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨┤╨╛ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨│╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╜╨╡ ╨▒╤כ╨╗ ╨╕╨┤╨╡╨╜╤ג╨╕╤ה╨╕╤ז╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜.

╨ע ╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן 1639 ╨│. ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╕╨╗╨░╤ב╤ל ┬½╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╨╝╨╛╨╗╨╡╨▓╨░╨╜╨╜╨░╤ן ╨£╨╕╨║╨╕╤ג╨╕╨╜╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨פ╨░╨▓╤כ╨┤╨╛╨▓╨░┬╗41, ╨░ ╨║ 1647 ╨│. ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ד╨╢╨╡ ╨┤╨▓╨╡: ┬½2 ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ, ╨╛╨┤╨╜╨░ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨░╤ן ╨╝╨╡╤א╨╡╨║╨╗╤ן╨╜╨░╤ן, ╨╜╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╤כ ╤ד ╨╜╨╡╨╡ ╨│╤א╨░╨╜╨╕ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝, ╨░ ╨┤╤א╤ד╨│╨░╤ן ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨░╤ן ╨▒╨╡╨╖ ╨╜╨░╨▓╨╛╨┤╤ד┬╗42. ┬½╨£╨╡╤א╨╡╨║╨╗╤ן╨╜╨░╤ן┬╗43 ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╡ ╨╜╨╡ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╗╨░╤ב╤ל ╨▓ ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╤ו, ╨░ ╨▓╤ג╨╛╤א╨░╤ן ┬½╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨░╤ן┬╗ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡. ╨ע 1654 ╨│. ┬½╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨░╤ן ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╨╛ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╛╨╡ ╨║╤א╤ד╨│╨╗╨╛╨╡┬╗ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨▓╨╖╤ן╤ג╨░ ╨▓ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤ג╤כ╨╣ ╨í╨╝╨╛╨╗╨╡╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤, ╨╛╤ח╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛, ╨▓ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╤ז╨╡╤א╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╤א╤כ╨╜╨┤44. ╨ע ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨┐╨╕╤ב╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ 1687 ╨│. ╤ם╤ג╨╛╨╝╤ד ╨╢╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤מ ╤ב╨╛╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╤ג╨░╨║╨╛╨╣ ╤ג╨╡╨║╤ב╤ג: ┬½╨í╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג ╨│╨╗╨░╤ג╨║╨╛╨╣; ╤ב╨║╨╡╨┐╨╕╤י╨╡ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╛ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ג╤ז╨║╨╛╨╡ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╛╨╡, ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╡ ╤ג╤א╤ד╨▒╨║╨╕ ╤ב ╤ן╨▒╨╗╨╛╨║╨╛╨╝ ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╡╨╜╨░╤ן, ╨┐╨╛╨╝╤ן╤ג╨╛ ╨│╨╛╤א╨░╨╖╨┤╨╛; ╤ג╤א╨░╨▓╤כ ╤א╨╡╨╖╨╜╤כ╨╡ ╨▓╨┐╨╡╤א╨╡╨▓╨╕╨▓, ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜╤כ, ╨║╨╕╤ב╤ג╤ל ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨░╤ןΓאª ╤ז╨╡╨╜╨░ ╨╡╨╣ ╨┤╨▓╨░╤ג╤ז╨░╤ג╤ל ╤א╤ד╨▒╨╗╨╡╨▓┬╗45. ╨¥╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░ ╨╕╨╖ ┬½╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╛╨│╨╛ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╨░┬╗

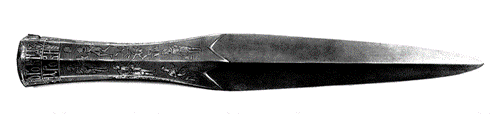

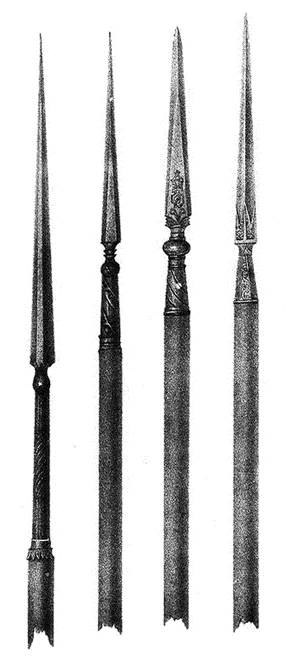

╨á╨╕╤ב. 1. ╨í╤ד╨╗╨╕╤ז╨░

╨▓ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╨╡ ╨╜╨╡ ╤ב╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛, ╨▓ ╤ו╨╛╨┤╨╡ ╤ה╨╛╨╜╨┤╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╤כ ╨▓ ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן ╨╜╨░╨╝╨╕ ╨▒╤כ╨╗ ╨╛╨▒╨╜╨░╤א╤ד╨╢╨╡╨╜ ╨╡╨┤╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨╝╨╛╨│ ╨┐╨╛╨┤╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג╤ל ╨┐╨╛╨┤ ╨▓╤כ╤ט╨╡╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╨╡ (╤א╨╕╤ב. 1). ╨¡╤ג╨╛ ╨╛╤ח╨╡╨╜╤ל ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨╣ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ (╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╤מ 24,5 ╤ב╨╝, ╨▓╨╡╤ב╨╛╨╝ ╨╛╨║. 250 ╨│) ╤ב ╤ד╨╖╨║╨╕╨╝ ╨┐╨╡╤א╨╛╨╝46 ╨╕ ╤ג╤א╤ד╨▒╨║╨╛╨╣, ╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╤ן╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤א╨╡╨╖╨╜╨╛╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤כ ╤ח╤ד╨┤╨╛╨▓╨╕╤י╨░ (╨╖╨╝╨╡╨╕), ╨╕╨╖ ╤א╨░╤ב╨║╤א╤כ╤ג╨╛╨╣ ╨┐╨░╤ב╤ג╨╕ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨▓╤כ╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג ╨┐╨╡╤א╨╛. ╨₧╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג ╨▓ ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╡╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ג╤א╤ד╨▒╨║╨╕ ╤ב╤ו╨╛╨┤╨╡╨╜ ╤ב ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╜╨░╨╝ ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╝╨╕ ╨¥╨╕╨║╨╕╤ג╤כ ╨פ╨░╨▓╤כ╨┤╨╛╨▓╨░ 1640-╤ו ╨│╨│., ╤ג╨░╨║ ╤ח╤ג╨╛ ╤ד ╨╜╨░╤ב ╨╡╤ב╤ג╤ל ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛ ╤ם╤ג╨╕╨╝ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╡╨╣╤ט╨╕╨╝ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨▓╨║╨╗╤מ╤ח╨╡╨╜╨╛ ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤ב╤ל ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤כ 1639 ╨│. ╨₧╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ┬½╨╝╨╛╨╗╨╡╨▓╨░╨╜╨╜╨░╤ן┬╗, ╨┐╤א╨╕╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨║ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨╡ ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ 1639 ╨│., ╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨╜╨░ ╤ג╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▒╤כ╨╗ ╤א╨░╤ב╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╛ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨░╨╝╨╕, ╨╜╨╛ ╨╝╤כ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨╢╨╡╨╝ ╤ד╨▓╨╡╤א╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤ב╤ד╨┤╨╕╤ג╤ל ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╨▒╤כ╨╗ ╨╗╨╕ ╤א╨░╤ב╨┐╨╕╤ב╨░╨╜ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╨╕╨╗╨╕ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛.

╨ע ╨₧╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ 1711 ╨│. ╤ם╤ג╨╛╤ג ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╤ב╤ן (╨┐╨╛ ╨║╤א╨░╨╣╨╜╨╡╨╣ ╨╝╨╡╤א╨╡, ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░), ╨╕ ╨╝╤כ ╨╝╨╛╨╢╨╡╨╝ ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╤ם╤ג╨╛ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨░╨╜╨╛ ╤ב ╤ד╨║╨░╨╖╨╛╨╝ ╤ז╨░╤א╤ן ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨╡╨╡╨▓╨╕╤ח╨░, ╨┐╨╛ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╝╤ד ╨╕╨╖ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤כ ╨▓ 1687 ╨│. ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨▓╤כ╨┤╨░╨╜╨╛ ┬½10 ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤כ╤ו, ╨╜╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╛ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝ ╨╕ ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛╨╝, ╨▓ ╤ג╨╛╨╝ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡ 4 ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╤כ╤ו 6 ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨▒╨╡╨╖ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╛╨║, ╤ד ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤ג ╤ג╤א╤ד╨▒╨║╨╕ ╨╖╨╝╨╡╨╕╨╜╨░ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨░ (╨▓╤כ╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨╣. Γאף ╨נ. ╨º.), ╨┤╨▓╨░ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╤ב ╨║╤א╤מ╨║╨░╨╝╨╕┬╗47.

╨ó╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨╕╨┤╨╡╨╜╤ג╨╕╤ה╨╕╨║╨░╤ז╨╕╤ן ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨░ ╤ב ╤ד╨┐╨╛╨╝╤ן╨╜╤ד╤ג╨╛╨╣ ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤ב╤ן╤ו ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨╡╨╣ ╨╜╨╡ ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╨║╨╛╤א╤א╨╡╨║╤ג╨╜╨░. ╨פ╨╡╨╗╨╛ ╨▓ ╤ג╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤ג ╨┐╨╛╨╕╤ב╨║╨╛╨▓ ╨╝╤כ ╨╕╤ב╤ו╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨╕╨╖ ╤ג╨╛╨│╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╨╛╨▒╤ן╨╖╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨░ ╨▒╤כ╤ג╤ל ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡╨╝ ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨│╨╛ ╤א╨░╨╖╨╝╨╡╤א╨░, ╨▓ ╤ג╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨║╨░╨║ ╨▓╤כ╤ט╨╡╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╤א╨░╤ב╤ב╤ד╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕, ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨╡╨╣ ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╤ג╤ל ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן Γאף ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ. ╨¥╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ז, ╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ (╤א╨╕╤ב. 1) ╨╝╨╛╨╢╨╡╤ג ╨╛╨║╨░╨╖╨░╤ג╤ל╤ב╤ן ╨╜╨░╨▓╨╡╤א╤ט╨╕╨╡╨╝ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕; ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤ב╤ן╤ו ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ ╨╜╨╕╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╤ח╨╡╤ג╨║╨╛ ╨╜╨╡ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╤ן╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╛╤ג ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן. ╨נ ╨▓ ╨á╨╛╤ב╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤כ 1647 ╨│. ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ┬½4 ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░ ╤ג╨╛╤י╨╕╨╡, ╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╤כ ╨║╤א╨░╤ב╨║╨╕ ╨┐╨╛ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╤ד, ╨╜╨░ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╨│╤א╨╛╤ג╨╕╨║ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣, ╤ג╤א╤ד╨▒╨║╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜╨░ ╤א╨╡╨╖╨╜╨░╤ן ╨╖╨▓╨╡╤א╨╕╨╜╨░ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨░ (╨▓╤כ╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨╣. Γאף ╨נ. ╨º.)┬╗48.

╨í╤ד╨╝╨╝╨╕╤א╤ד╤ן ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨░╨╝ ╨┤╨░╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╛ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░╤ו, ╨▓╤כ╤ב╨║╨░╨╢╨╡╨╝ ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╤ב╨┐╨╡╤ז╨╕╤ה╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╝ ╨┐╤א╨╕╨╖╨╜╨░╨║╨╡ ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨▓╤ב╨╡-╤ג╨░╨║╨╕ ╨╝╨╛╨│ ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨░╤ג╤ל ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤ג ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜ ╨╕ ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣. ╨¡╤ג╨╛ ╨╜╨╡ ╨╗╨╡╨│╨║╨╕╨╣ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╝╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן, ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨┐╤א╨╕╨╖╨╜╨░╨║╨╛╨╝ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨▒╤כ╤ג╤ל ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░. ╨¥╨░ ╤ם╤ג╤ד ╨╝╤כ╤ב╨╗╤ל ╨╜╨░╤ג╨░╨╗╨║╨╕╨▓╨░╨╡╤ג ╨║╨░╨║ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ ╤ב╤א╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ ╤ב ╨┐╨╛╤ב╨╛╤ו╨╛╨╝ ╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╜╨╕╨║╨░ ╨╕ ╨╗╤כ╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨║╨╛╨╣ (╤ב╨╝. ╨▓╤כ╤ט╨╡), ╤ג╨░╨║ ╨╕ ╨┐╨╛╨┐╤כ╤ג╨║╨░ ╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ ╨║╨░╨║ ╨║╨╛╨╜╤ח╨░╤א╨░ ╨▓ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨░╤א╨╡ ╨ƒ╨░╨╝╨▓╤כ ╨ס╨╡╤א╤כ╨╜╨┤╤כ 1627 ╨│. ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╤ן╤ן ╨░╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕╤ן, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨░╤ן ╨╜╨╕ ╨▓ ╨║╨╛╨╡╨╣ ╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕ ╨╜╨╡ ╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╡╤ג ╤ב╤ו╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╨╕ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╤א╨░╨╖╨╜╤כ╤ו ╨║╨╗╨░╤ב╤ב╨╛╨▓ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן Γאף ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛, ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╤ג ╨▒╨╗╨╕╨╖╨╛╤ב╤ג╤ל ╨╕╤ו ╤ג╨░╨║╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן: ╨╕ ╤ג╨╡╨╝ ╨╕ ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨╝ ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║ ╨╜╨░╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗ ╨╕╤ב╨║╨╗╤מ╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨║╨╛╨╗╤מ╤י╨╕╨╣ ╤ד╨┤╨░╤א ╤ב ╨┤╨╕╤ב╤ג╨░╨╜╤ז╨╕╨╕, ╨┐╤א╨╡╨▓╤כ╤ט╨░╤מ╤י╨╡╨╣ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨░╤ג╨░╨║╨╕ ╤ב╨░╨▒╨╗╨╡╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨░╨╗╨░╤ט╨╛╨╝. ╨ó╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨╝, ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░ ╨▓ ╤ג╨╡╤ו ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╤ן╤ו, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ב╨╕╨╜╨╛╨╜╨╕╨╝╨╛╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨╕ ╨╜╨╡ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל ╨║ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╤מ ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨░, ╨▓ ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╛ ┬½╨╝╨░╨╗╨╛╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡┬╗, ╨╜╨╛ ╨▒╨╡╨╖ ╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤ן ╨╜╨░ ╤ג╨╕╨┐ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨░ ╨╕ ╤ג╨╛╨╗╤י╨╕╨╜╤ד ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░.

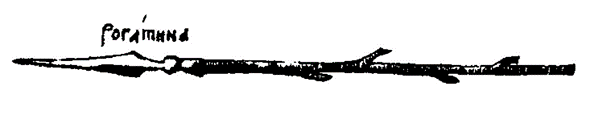

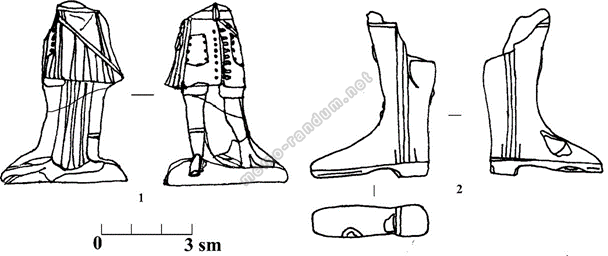

╨¥╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░, ╨╜╨░ ╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╣ ╨▓╨╖╨│╨╗╤ן╨┤, ╨│╨╛╤א╨░╨╖╨┤╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╖╤א╨░╤ח╨╜╨╡╨╡, ╤ח╨╡╨╝ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░. ╨ע╨╛-╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╤ו, ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┤╨░╤א╤ן ╤ד╨╜╨╕╨║╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝╤ד ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤ד ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨▓╤ט╨╡╨╝╤ד ╤ג╨▓╨╡╤א╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨║╨╜╤ן╨╖╤מ XV ╨▓., ╤ב ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤ב╤ל╤מ, ╤ד╨┤╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╨╡╤א╤ן╤מ╤י╨╡╨╣ ┬½╤ב╨░╨╝╨╛╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡┬╗ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן: ┬½╨á╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ן ╨ס╨╛╤א╨╕╤ב╨░ ╨₧╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╨╕╤ח╨░┬╗49 (╤א╨╕╤ב. 2).

╨á╨╕╤ב. 2. ╨á╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨ס╨╛╤א╨╕╤ב╨░ ╨₧╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╨╕╤ח╨░

╨ע╨╛-╨▓╤ג╨╛╤א╤כ╤ו, ╨▓ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╨╡ ╤ב╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┤╨╡╤ב╤ן╤ג╨║╨░ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╤ב╨╛╨│╨╗╨░╤ב╨╜╨╛ ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨┐╨╕╤ב╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ 1687 ╨│. ╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜. ╨£╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤כ╤ג╤ל ╤ד╨▓╨╡╤א╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨▓ ╤ג╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤ם╤ג╨╕ ╨╝╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗╤כ ╨┐╨╛╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗╨╕ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┤╨╗╤ן ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╤כ XIX ╨▓.: ┬½Γאª╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡, ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╤מ, ╨╜╨╛ ╤ב ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╝, ╨┐╨╗╨╛╤ב╨║╨╕╨╝ ╨╕ ╨╜╨░ ╨╛╨▒╨╡ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨╛╤ב╤ג╤א╤כ╨╝ ╨┐╨╡╤א╨╛╨╝┬╗50. ╨¡╤ג╨╛ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╤ג╤ל ╨▒╨░╨╖╨╛╨▓╤כ╨╝, ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╤כ ╨╗╨╕╤ט╤ל ╨╜╨╡╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤ד╤ג╨╛╤ח╨╜╤ן╨╗╨╕ ╨╡╨│╨╛: ┬½╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╨╛╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╤ב ╨╗╨╕╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╤כ╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╨╗╨░╨╜╤ז╨╡╤ג╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╤כ╨╝ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤כ╨╝ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨╝┬╗51.

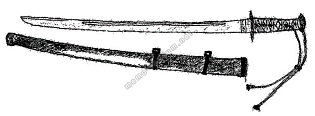

╨₧╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╡╤ב╨╗╨╕ ╨╝╤כ ╨╜╨░ ╨╝╨╕╨╜╤ד╤ג╤ד ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╕╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨╜╨░╨╝ ╨╜╨╡╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ ╨╕╨╖ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ ╨╕ ╨╛╨▒╤א╨░╤ג╨╕╨╝╤ב╤ן ╨║ ╨┐╨╕╤ב╤ל╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨░╨╝, ╤ג╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╤ו ╤ד ╨╜╨░╤ב ╨▒╤ד╨┤╨╡╤ג ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╨╝. ╨ó╨░╨║, ╨▓ ╨▒╤ד╨║╨▓╨░╤א╨╡ ╨ת╨░╤א╨╕╨╛╨╜╨░ ╨ר╤ב╤ג╨╛╨╝╨╕╨╜╨░ ╨║╨╛╨╜╤ז╨░ XVII ╨▓. ╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ (╤א╨╕╤ב. 3)52, ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ Γאף ╤א╨╛╨╝╨▒╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╤כ╨╣ ╤ב ╤ן╨▒╨╗╨╛╨║╨╛╨╝ Γאף ╨╜╨╕╤ח╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╛╤ג ╤ג╨╡╤ו ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨╝╤כ ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝ ╨▓ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╤ו ╨╝╨╕╨╜╨╕╨░╤ג╤מ╤א╨░╤ו ╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╨╕╨║╨╛╨╜╨░╤ו, ╨╕ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╤כ ╤ד╨▓╨╡╤א╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╤מ╤ג ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣.

╨ת╨░╨║ ╤ב╨╜╨░╤א╤ן╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤ו╨╛╤ג╨╜╨╕╨║╨░ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╤ה╨╕╨│╤ד╤א╨╕╤א╤ד╨╡╤ג ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╛╤ו╨╛╤ג╤כ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ן ╨פ╨░╨╜╨╕╨╕╨╗╨░ ╨ף╨░╨╗╨╕╤ז╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╨ר╨┐╨░╤ג╤ל╨╡╨▓╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨┐╨╛╨┤ 1255 ╨│.: ┬½╨פ╨░╨╜╨╕╨╗╨╛Γאª ╨╡╨┤╤ד╤י╤ד ╨╢╨╡ ╨╡╨╝╤ד ╨┤╨╛ ╨ף╤א╤ד╨▒╨╡╤ט╨╡╨▓╨░ ╨╕ ╤ד╨▒╨╕ ╨▓╨╡╨┐╤א╨╡╨▓ ╤ט╨╡╤ב╤ג╤ל, ╨░ ╤ב╨░╨╝ ╨╢╨╡ ╤ד╨▒╨╕ ╨╕╤ו ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨╛╤מ 3┬╗53. ╨¥╨╛ ╨┐╨╛╨┤ 1256 ╨│. ╨▓ ╤ג╨╛╨╣ ╨╢╨╡ ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ (╤א╨╛╨│╤ג╨╕╤ז╨░) ╨▓╤כ╤ב╤ג╤ד╨┐╨░╨╡╤ג ╨║╨░╨║ ╨╝╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡. ╨ע ╤ו╨╛╨┤╨╡ ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב ╤ן╤ג╨▓╤ן╨│╨░╨╝╨╕ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ל ╨¢╨╡╨▓ ╨פ╨░╨╜╨╕╨╕╨╗╨╛╨▓╨╕╤ח ┬½╨╕╨╖╨╡╨╝╤ל ╤א╨╛╨│╤ג╨╕╤ח╤מ ╨╕╤ב ╨┐╨╛╤ן╤ב╨░ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨│╨╛, ╨┤╨░╨╗╨╡╤ח╨╡ ╨▓╨╡╤א╨│, ╤ב╤א╨░╨╖╨╕ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ן ╤ן╤ג╨▓╤ן╨╢╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ב ╨║╨╛╨╜╤ן ╤ב╨▓╨╛╨╡╨│╨╛┬╗54. ╨á╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨║╨░╨║ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╤ב ╨║╨╛╤א╨╛╤ג╨║╨╕╨╝ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨╝ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╨¥╨╛╨▓╨│╨╛╤א╨╛╨┤╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨║╤ד╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן 1174 ╨│. ╨╜╨░ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ן ╨נ╨╜╨┤╤א╨╡╤ן ╨ס╨╛╨│╨╛╨╗╤מ╨▒╤ב╨║╨╛╨│╨╛, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨░╨┐╨░╨┤╨░╨▓╤ט╨╕╨╡ ┬½╨╜╨░╨╗╨╡╨│╨╛╤ט╨░ ╤ב╨╕╨╗╨╛╤מ ╨╕ ╨▓╤כ╨╗╨╛╨╝╨╕╤ט╨░ ╨┤╨▓╤ל╤א╨╕ ╨╕ ╨▓╤ך╨╗╨╡╨╖╨╛╤ט╨░ ╨╜╨░ ╨╜╤ל, ╨╕ ╤ג╤ד ╨╕ ╨╜╨░╤ב╤ד╨╜╤ד╤ט╨░ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕, ╨╕ ╤ג╤ד ╤ב╨║╨╛╨╜╤ל╤ז╤ן ╨╢╨╕╨▓╨╛╤ג ╤ב╨▓╨╛╨╕┬╗55. ╨ú╨▒╨╕╨╣╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨╛╤ט╨╗╨╛ ╨▓ ╨▒╨╛╨│╨╛╨╗╤מ╨▒╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨╝ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ז╨╡ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ן, ╤ג╨╡╤ב╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ו╨╛╨┤╤כ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╨║╨╗╤מ╤ח╨░╤מ╤ג ╤ד╨┐╨╛╤ג╤א╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╤ב ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨╝.

╨¥╨╕╨║╨╛╨╜╨╛╨▓╤ב╨║╨░╤ן ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╤ל ╤ב╨╛╨╛╨▒╤י╨░╨╡╤ג, ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╨╛╨┤ 1377 ╨│. ╨╜╨░ ╤א╨╡╨║╨╡ ╨ƒ╤ל╤ן╨╜╨╡ ╨╝╨╛╤ב╨║╨╛╨▓╤ב╨║╨╛-╨╜╨╕╨╢╨╡╨│╨╛╤א╨╛╨┤╤ב╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨╜╨╡╨╛╨╢╨╕╨┤╨░╨╜╨╜╨╛ ╨░╤ג╨░╨║╨╛╨▓╨░╨╜╤כ ╤ג╨░╤ג╨░╤א╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨┐╨╛╤ג╨╡╤א╨┐╨╡╨╗╨╕ ╤ב╨╛╨║╤א╤ד╤ט╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨┐╨╛╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨▓╤כ╨╖╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨▒╨╡╤ב╨┐╨╡╤ח╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל╤מ ╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨▓╨╛╨┤, ╨╕ ╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╤כ╤ו ╤א╨░╤ג╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ┬½╨╗╤מ╨▒-

╨á╨╕╤ב. 3. ╨á╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨║╨▓╨░╤א╤ן ╨ר╤ב╤ג╨╛╨╝╨╕╨╜╨░

╨╗╤ן╤ו╤ד ╨╢╨╡ ╨┐╨╕╨░╨╜╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨╖╨╡╨╗╨╛┬╗. ╨á╨░╤ב╤ו╨╗╤ן╨▒╨░╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╤א╨░╤ג╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨▓╤כ╤א╨░╨╢╨░╨╗╨░╤ב╤ל ╨▓ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨▓ ╤ג╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨╕ ╨┤╨╛╤ב╨┐╨╡╤ו ╤ג╤א╨░╨╜╤ב╨┐╨╛╤א╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╜╨░ ╤ג╨╡╨╗╨╡╨│╨░╤ו, ╨░ ┬½╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ ╨╕ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ ╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨╜╨╡ ╨┐╤א╨╕╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╤כ, ╨░ ╨╕╨╜╨╕ ╨╡╤י╨╡ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨╜╨░╤ב╨░╨╢╨╡╨╜╤כ ╨▒╤כ╤ט╨░┬╗56. ╨נ╨╜╨░╨╗╨╕╨╖ ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╛╤ג╤א╤כ╨▓╨║╨░ ╨╕╨╖ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╜╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╡╤ג ╤ד╨╗╨╛╨▓╨╕╤ג╤ל ╤ב╨┐╨╡╤ז╨╕╤ה╨╕╨║╤ד ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ, ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╗╨╕╤ט╤ל ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓╤ב╨╡ ╤ג╤א╨╕ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן Γאף ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן, ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ ╨╕ ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╤כ Γאף ╨╛╤ג╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╤כ ╨║ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨╝╤ד ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤מ.

╨á╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ ╨▓╨╝╨╡╤ב╤ג╨╡ ╤ב ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░╨╝╨╕ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╕ ╨║╨░╨║ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨▓ ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨▓ 1375 ╨│., ╨╕ ╨║╨░╨║ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤ט╨╕╤ו ╨▓╨╛╨╕╨╜╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╨╗╤כ╨╢╨░╤ו ╨┐╨╛╨┤ 1444 ╨│. (╤ב╨╝. ╨▓╤כ╤ט╨╡).

╨ע XVI ╨▓. ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ ╨╕╨╖╤א╨╡╨┤╨║╨░ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗╨╕ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ן╨╜╨╕╨╜╨░ ╨▓ ╨┐╨╛╨╝╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╕╤ז╨╡. ╨ó╨░╨║, ╨▓ ╨┤╨╡╤ב╤ן╤ג╨╜╤ן╤ו 1577 ╨│. ╨┐╨╛ ╨ת╨╛╨╗╨╛╨╝╨╜╨╡ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╕╨╗╤ב╤ן ┬½╨ר╨▓╨░╤ט╨║╨╛ ╨ץ╤ה╨╕╨╝╨╛╨▓ ╤ב╤כ╨╜ ╨á╨░╨│╨╛╨╖╨╕╨╜Γאª╨▒╤כ╤ג╨╕ ╨╡╨╝╤ד ╨╜╨░ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╨╡ ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╜╨╡, ╨▓ ╨┐╨░╨╜╤ב╤כ╤א╨╡, ╨▓ ╤ט╨░╨┐╨║╨╡ ╨▓ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣, ╨▓ ╤ב╨░╨░╨┤╨░╨║╨╡, ╨▓ ╤ב╨░╨▒╨╗╨╡, ╤ב ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨╛╤מ┬╗57. ╨₧╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╤ח╨░╤י╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╤כ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤כ╨╡ ╤ב╨╗╤ד╨│╨╕: ┬½╨ס╨╛╨│╨┤╨░╨╜ ╨ñ╨╡╨┤╨╛╤א╨╛╨▓ ╤ב╤כ╨╜ ╨Ñ╨╛╤ו╤ד╨╗╨╕╨╜Γאª ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╜╨╡, ╨▓ ╨┐╨░╨╜╤ב╤כ╤א╨╡, ╨▓ ╤ט╨╡╨╗╨╛╨╝╨╡, ╨▓ ╤ב╨░╨░╨┤╨░╨║╨╡, ╨▓ ╤ב╨░╨▒╨╗╨╡, ╤ב ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡╨╝, ╨┤╨░ ╨╖╨░ ╨╜╨╕╨╝ ╤ח╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║ ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╜╨╡, ╨▓ ╨┐╨░╨╜╤ב╤כ╤א╨╡, ╨▓ ╤ט╨░╨┐╨║╨╡ ╨▓ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣, ╨▓ ╤ב╨░╨░╨┤╨░╨║╨╡, ╨▓ ╤ב╨░╨▒╨╗╨╡, ╤ב ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨╛╨╣┬╗58. ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╤ן╤ן ╨╖╨░╨┐╨╕╤ב╤ל ╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╤ב╤ג╨░╨╜╨┤╨░╤א╤ג╨╜╨░: ╨┐╨╛╨╝╨╡╤י╨╕╨║ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡╨╝, ╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨║╨╛╨╜╨╜╤כ╨╣ ╤ב╨╗╤ד╨│╨░ (╤ב╨╗╤ד╨│╨╕) Γאף ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨╛╨╣ (╨╡╤י╨╡ ╤ח╨░╤י╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╤כ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╤כ╨╡ ╤ב╨╗╤ד╨│╨╕). ╨נ╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╤ב╨╕╤ג╤ד╨░╤ז╨╕╤ן ╨╕ ╨▓ ╨¢╨╕╤ג╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨╝ ╨║╨╜╤ן╨╢╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡, ╨╜╨░╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א, ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨╛╨▓╨╛╨╝ ╤א╨╡╨╡╤ב╤ג╤א╨╡ 1565 ╨│. ╨┐╨╛ ╨¥╨╛╨▓╨╛╨│╨╛╤א╨╛╨┤╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨┐╨╛╨▓╨╡╤ג╤ד ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╨╗╤ב╤ן ┬½╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╨╡╤ז ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╜╨╕ ╨╖ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨╛╤מ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨░╨╜╤ז╨╡╤א╨░┬╗59. ╨ó╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨╜╨╡ ╤ן╤ב╨╜╨╛, ╨╜╨░╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╤ב╤ו╨╛╨┤╨╜╤כ╨╝ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡, ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨▓╤ט╨╡╨╡╤ב╤ן ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨▓ ╨¢╨╕╤ג╨▓╨╡ ╨╕ ╨£╨╛╤ב╨║╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨╝ ╤ז╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡. ╨ƒ╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╝ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ב╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ן, ╤ב╨╛╨│╨╗╨░╤ב╨╜╨╛ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╝╤ד ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨░╤ן ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨▒╤כ╤ג╤ל ╨┐╤א╨╛╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╣ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╕╨║╨╕: ┬½Γאª ╨╗╨╕╤ג╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╨╡ ╤ג╨░╤ג╨░╤א╤כ ╤ב╤ד╨╝╨╡╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╛╨╜╨╡╤ב╤ג╨╕ ╨╕ ╤ב╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╤ל ╨╕╤ב╨║╤ד╤ב╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ ╨╕╨╗╨╕ ┬½╨┤╨╢╨╕╨┤╤כ┬╗ ╨┤╨╛ XVIII ╨▓., ╤א╨░╤ב╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╕╨▓ ╨╡╨│╨╛ ╨▓ ╨ƒ╨╛╨╗╤ל╤ט╨╡ ╨╕ ╨í╨░╨║╤ב╨╛╨╜╨╕╨╕, ╨░ ╨╖╨░╤ג╨╡╨╝ ╨╕ ╨┐╨╛ ╨▓╤ב╨╡╨╣ ╨ץ╨▓╤א╨╛╨┐╨╡ ╨▓ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╤ד╨╗╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨░ ╨▒╨╛╤ן┬╗60.

╨ר╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╕╤ן ╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨╝╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╕╤ז╤כ ╨╕ ╤ב╨╗╤ד╨│ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╤כ╨▓╨░╤מ╤ג, ╤ח╤ג╨╛ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ד╤ב ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨▒╤כ╨╗ ╨╜╨╡╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨▓╤כ╤ט╨╡, ╤ח╨╡╨╝ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ד╤ב ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ. ╨ó╨░ ╨╢╨╡ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨╝╨╡╤א╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨┐╤א╨╛╤ב╨╗╨╡╨╢╨╕╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┐╤א╨╕ ╨┐╨╡╤א╨╡╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨ס╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤א╤ן╨┤╨░, ╨▓ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨╛, ╨║╨░╨║ ╨┐╤א╨░╨▓╨╕╨╗╨╛, ╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╝. ╨ó╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨╝╤כ ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╨╡╨╝ ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ז╨╡╤א╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן, ╨░ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜ ╤ב ╨▓╤כ╤ב╨╛╨║╨╕╨╝ ╤ז╨╡╤א╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ד╤ב╨╛╨╝ ╨╜╨░╨╝ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛, ╨┐╨╛ ╨║╤א╨░╨╣╨╜╨╡╨╣ ╨╝╨╡╤א╨╡, ╨┤╨▓╨╡ Γאף ╤ג╨▓╨╡╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ן ╨ס╨╛╤א╨╕╤ב╨░ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╨╕╤ח╨░ ╨╕ ╨▒╨╛╤ן╤א╨╕╨╜╨░ ╨ס╨╛╤א╨╕╤ב╨░ ╨ñ╨╡╨┤╨╛╤א╨╛╨▓╨╕╤ח╨░ ╨ף╨╛╨┤╤ד╨╜╨╛╨▓╨░: ┬½╨á╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░Γאª ╨╝╨╛╤ב╨║╨╛╨▓╤ב╨║╨░╤ן, ╨╜╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝; ╨╜╨░ ╤ג╤ד╨╗╤ל╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╕╤ב╤לΓאª ╨╕╨╝╤ן ╨ס╨╛╤א╨╕╤ב╨░ ╨ñ╨╡╨┤╨╛╤א╨╛╨▓╨╕╤ח╨░┬╗61. ╨₧ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨╡ ╨║╨░╨║ ╨╛ ╤א╨░╨╜╨│╨╛╨▓╨╛╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╕ ╤ב╨╛╨╛╨▒╤י╨░╨╡╤ג ╨╕ ╨á╤ד╤ב╤ב╨║╨╛-╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨░╤א╤ל 1618Γאף 1619 ╨│╨│.: ┬½Ragatine, a kinde of weapon like an irish darte, which Vaivods use (whith ragatines the camusnicks kill bares and other beasts)┬╗62.

╨ר╤ג╨░╨║, ╨┐╨╕╤ב╤ל╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ (╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡) ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╤מ╤ג ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤ד ╤ב ╤ב╨░╨╝╤כ╤ו ╤א╨░╨╖╨╜╤כ╤ו ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╤מ╤ג ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╕╤ג╤ל ╨╡╨╡ ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨╕╨╣ ╨╛╤ג ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╤ו ╨▓╨╕╨┤╨╛╨▓ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן. ╨₧╤ו╨╛╤ג╨╜╨╕╤ח╤ל╨╕ ╤ה╤ד╨╜╨║╤ז╨╕╨╕ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤א╨│╨░╤מ╤ג╤ב╤ן ╤ב╨╛╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤מ, ╨╜╨╛ ╨║╨░╨║╨╕╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ם╤ג╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ Γאף ╨╝╤כ ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╨╡╨╝. ╨í╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╤ג╤א╨░╨┤╨╕╤ז╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╗╨░╤ב╤ל ╤א╨░╨╖╨╜╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל╤מ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╤ב ╤ח╨╡╤ג╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╖╨╜╨░╨║╨░╨╝╨╕ ╨╜╤ד╨╢╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤א╨│╨╜╤ד╤ג╤ל ╨┐╨╡╤א╨╡╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╤ד.

╨ƒ╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨┤╨▒╨╛╤א╨║╤ד ╤ז╨╕╤ג╨░╤ג ╨╕╨╖ ╤א╨╛╤ב╨┐╨╕╤ב╨╡╨╣ 1678 ╨│. ┬½╨╖╨░╨╝╨╛╤ב╨║╨╛╨▓╨╜╤כ╤ו┬╗ ╨│╨╛╤א╨╛╨┤╨╛╨▓, ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨á╨░╨╖╤א╤ן╨┤╨╜╨╛╨╝╤ד ╨┐╤א╨╕╨║╨░╨╖╤ד. ╨פ╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡, ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨▓╤ט╨╡╨╡ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗╤כ╤ו ╨╕ ╨┐╨╛╤ב╨░╨┤╤ב╨║╨╕╤ו ╨╗╤מ╨┤╨╡╨╣ ╨▓ ╨ƒ╨╡╤א╨╡╤ב╨╗╨░╨▓╨╗╨╡-╨ק╨░╨╗╨╡╤ב╤ב╨║╨╛╨╝ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╛ ┬½65 ╨▒╨╡╤א╨┤╤כ╤ט╨╡╨╣, 49 ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣, 3 ╤ג╨╛╨┐╨╛╤א╨║╨░, 9 ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜┬╗, ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╨╡ Γאף ┬½440 ╨▒╨╡╤א╨┤╤כ╤ט╨╡╨╣, 227 ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜Γאª 2 ╤ג╨╛╨┐╨╛╤א╨║╨░┬╗, ╨▓ ╨»╤א╨╛╤ב╨╗╨░╨▓╨╗╨╡ ┬½1980 ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣ ╨╕ ╨▒╨╡╤א╨┤╤כ╤ט╨╡╨╣┬╗, ╨▓ ╨ת╨╛╤ב╤ג╤א╨╛╨╝╨╡ ┬½557 ╨▒╨╡╤א╨┤╤כ╤ט╨╡╨╣, 62 ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן, 458 ╤ג╨╛╨┐╨╛╤א╨║╨╛╨▓┬╗ ╨▓ ╨ף╨░╨╗╨╕╤ח╨╡, ┬½472 ╨▒╨╡╤א╨┤╤כ╤ט╨░Γאª 18 ╤ג╨╛╨┐╨╛╤א╨║╨╛╨▓, 252 ╨║╨╛╨┐╤ל╤ןΓאª 14 ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜┬╗, ╨▓ ╨ú╨│╨╗╨╕╤ח╨╡ ┬½╤ב ╨║╨╛╨┐╤ל╨╕ ╨╕ ╤ב ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ 75 ╤ח╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║, ╤ב ╤ג╨╛╨┐╨╛╤א╨║╨╕ 214 ╤ח╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║, ╤ב ╨▒╨╡╤א╨┤╤כ╤ט╨╕ 120 ╤ח╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║┬╗, ╨▓ ╨ע╨╛╨╗╨╛╨│╨┤╨╡ ┬½393 ╨▒╨╡╤א╨┤╤כ╤ט╨░, 454 ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן, 164 ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ, 269 ╤ג╨╛╨┐╨╛╤א╨║╨╛╨▓┬╗63. ╨í╨╛╨┐╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ם╤ג╨╕ ╤ז╨╕╤ג╨░╤ג ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג ╤ג╤א╤ד╨┤╨╜╨╛╨╛╨▒╤ך╤ן╤ב╨╜╨╕╨╝╤כ╨╣ ╤ה╨░╨║╤ג: ╨╕╨╖ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╨▒╨╗╨╕╨╖╨╗╨╡╨╢╨░╤י╨╕╤ו ╨│╨╛╤א╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╨╡ ╨╜╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן (╨┐╤א╨╕ ╨╜╨░╨╗╨╕╤ח╨╕╨╕ 227 ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜), ╨░ ╨▓ ╨»╤א╨╛╤ב╨╗╨░╨▓╨╗╨╡ ╨╜╨╡ ╨╜╨░╤ט╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ (╨╜╨╛ ╨▓ ╤א╨╛╤ב╨┐╨╕╤ב╤ל ╨┐╨╛╨┐╨░╨╗╨╛ 1980 ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣, ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╝╨╡╤ב╤ג╨╡ ╤ב ╨▒╨╡╤א╨┤╤כ╤ט╨░╨╝╨╕). ╨ƒ╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝, ╨▓╨╛ ╨▓╤ב╨╡╤ו ╨┐╨╡╤א╨╡╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨│╨╛╤א╨╛╨┤╨░╤ו ╨╜╨░╨▒╨╛╤א ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╤א╨░╨╖╨╜╤כ╤ו ╤ג╨╕╨┐╨╛╨▓ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│ ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨▓╨░╤א╤ל╨╕╤א╨╛╨▓╨░╤ג╤ל╤ב╤ן. ╨¥╨░ ╨╜╨░╤ט ╨▓╨╖╨│╨╗╤ן╨┤, ╨╡╨┤╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╛╨▒╤ך╤ן╤ב╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╤ה╨░╨║╤ג╨░ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤ג ╨▒╤כ╤ג╤ל ╨╛╤ג╤ב╤ד╤ג╤ב╤ג╨▓╨╕╨╡ ╤ח╨╡╤ג╨║╨╕╤ו ╨║╤א╨╕╤ג╨╡╤א╨╕╨╡╨▓ ╨┐╤א╨╕ ╨┐╤א╨╕╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨║ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן╨╝. ╨í╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╨╕ ╤א╨╛╤ב╨┐╨╕╤ב╨╕ 1678 ╨│. ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╕, ╤ח╤ג╨╛ ╤א╨╛╨┤╨╛╨▓╤כ╨╝ ╨┐╨╛╨╜╤ן╤ג╨╕╨╡╨╝ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░, ╨╕ ╨╜╨╡ ╨▒╤ד╨┤╨╡╤ג ╨╛╤ט╨╕╨▒╨║╨╛╨╣ ╨┐╤א╨╕╨┐╨╕╤ב╨░╤ג╤ל ╨║ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן, ╨▓ ╨»╤א╨╛╤ב╨╗╨░╨▓╨╗╨╡ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗╨╕ ╤א╨╛╨▓╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╛╨▒╨╛╤א╨╛╤ג, ╨░ ╨▓ ╨ú╨│╨╗╨╕╤ח╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ ╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╗╨╕ ╤ב╨║╨╛╨┐╨╛╨╝. ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╡ ╤ז╨╕╤ג╨░╤ג╤כ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╤כ╨▓╨░╤מ╤ג, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓ ╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨▓╤כ╤ב╤ג╤ד╨┐╨░╤ג╤ל ╨║╨░╨║ ╨┐╨╛╨╗╨╜╤כ╨╡ ╤ב╨╕╨╜╨╛╨╜╨╕╨╝╤כ.

╨ƒ╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╝ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤ן ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨╡╤ב╤ד╤מ╤י╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░╤ב ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨▓ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨░╤ו, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨╜╨╡╤ח╨░╤ב╤ג╨╛ ╨┐╤א╨╕╨▓╨╗╨╡╨║╨░╤מ╤ג╤ב╤ן ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╨░╨╝╨╕. ╨¥╨░╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א, ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╨╜╨╛╨╡ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ם╨┐╨╕╨┤╨╡╨╝╨╕╨╕ ╤ח╤ד╨╝╤כ ╨▓ ╨á╤ן╨╖╨░╨╜╨╕ ╨▓ 1364 ╨│.: ┬½╨ס╨╛╨╗╨╡╤ב╤ג╤ל ╨╢╨╡ ╨▒╨╡ ╤ב╨╕╤ז╨░: ╨┐╤א╨╡╨╢╨╡ ╤ן╨║╨╛ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨╛╤מ ╤ד╨┤╨░╤א╨╕╤ג ╨╖╨░ ╨╗╨╛╨┐╨░╤ג╨║╤ד ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╨│╤א╤ד╨┤╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╨╝╨╡╨╢ ╨║╤א╨╕╨╗, ╨╕ ╤ג╨░╨║╨╛ ╤א╨░╨╖╨▒╨╛╨╗╨╡╨▓╤ב╤ן ╤ח╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║ ╨╜╨░╤ח╨╜╨╡╤ג ╨║╤א╨╛╨▓╤ל╤מ ╤ו╨░╤א╨║╨░╤ג╨╕Γאª ╨╕ ╤ג╨░╨║╨╛ ╤ד╨╝╨╕╤א╨░╤ו╤ד┬╗64. ╨ק╨┤╨╡╤ב╤ל ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨▓╤כ╤ב╤ג╤ד╨┐╨░╨╡╤ג ╨║╨░╨║ ╨╝╨╡╤ג╨░╤ה╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╡ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ב╨╕╨╝╨┐╤ג╨╛╨╝╨░ ╤ב╨╝╨╡╤א╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╖╨╜╨╕ ╨╕, ╨╛╤ח╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛, ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╡╤ג ╤ב╨╝╨╡╤א╤ג╨╛╨╜╨╛╤ב╨╜╨╛╨╡ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▒╨╡╨╖ ╤ד╤ג╨╛╤ח╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╡╨│╨╛ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╤ה╤ד╨╜╨║╤ז╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣. ╨í╤ו╨╛╨┤╨╜╤כ╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨╝ ╨╜╤ד╨╢╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╜╨╕╨╝╨░╤ג╤ל ╨▓╨║╨╗╤מ╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ ╨▓ ╤ג╨╡╨║╤ב╤ג ╨╖╨░╨│╨╛╨▓╨╛╤א╨░ ┬½╨╛╤ג ╨▓╤א╨░╨╢╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן┬╗ ╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤כ XVII ╨▓.: ┬½Γאª ╨╛╨│╤א╨░╨┤╨╕ ╨╝╤ן, ╤א╨░╨▒╨░ ╤ג╨▓╨╛╨╡╨│╨╛Γאª ╨╛╤ג ╨┐╨╕╤י╨░╨╗╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╤ב╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╨╜╤כ╤ו ╤ן╨┤╤אΓאª ╨╕ ╨╛╤ג ╨▓╤ב╤ן╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╡╤ח╨░ ╨╕ ╨╛╤ג ╤ב╨░╨▒╨╗╨╕, ╨╕ ╨╛╤ג ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╤ד, ╨╕ ╨╛╤ג ╨▓╤ב╤ן╨║╨╛╨╣ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ, ╨╕ ╨╛╤ג ╨╜╨╛╨╢╨░, ╨╕ ╨╛╤ג ╤ג╨╛╨┐╨╛╤א╨░, ╨╕ ╨╛╤ג ╨┤╤א╨╛╨▒╤ד┬╗65. ╨ע ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨╝╨╛╨╗╨╕╤ג╨▓╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╨╕╨╖╨╕╤א╤ד╨╡╤ג╤ב╤ן (╨╕ ╨║╨╗╨░╤ב╤ב╨╕╤ה╨╕╤ז╨╕╤א╤ד╨╡╤ג╤ב╤ן), ╨░ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨╡ Γאף ╨╜╨╡╤ג, ╨┐╨╛╨╜╤ן╤ג╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╨╛╨┤ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨╛╨╣, ╨╖╨┤╨╡╤ב╤ל ╨┐╨╛╨╜╨╕╨╝╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ┬½╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨▓╨╛╨╛╨▒╤י╨╡┬╗.

╨ó╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨╜╨╡╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╤ן ╨╜╨░ ╨▓╤ב╨╡ ╨▓╤כ╤ט╨╡╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨▓╤כ╨▓╨╛╨┤╤כ, ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╕╤ב╤ל╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨╕╨╖ ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╤ן ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╤מ╤ג ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╤ג╤ל ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╨║╨░╨║╨╕╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╤כ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╤ל ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░.

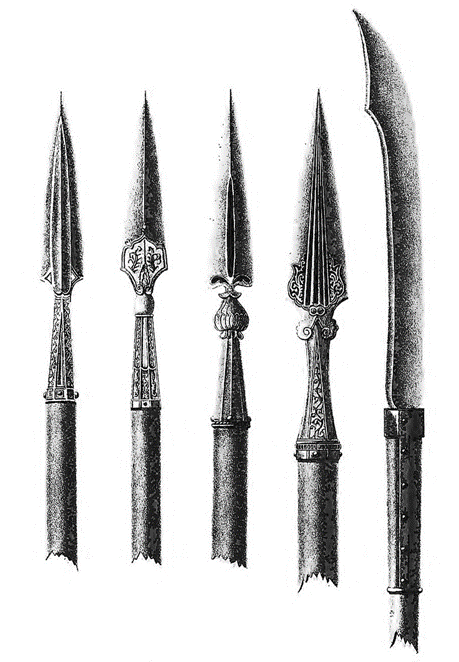

╨ר╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╡╨╣╤ט╨╕╨╣ ╤א╨╕╤ב╤ד╨╜╨╛╨║ ╨╕╨╖ ┬½╨ר╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╤ןΓאª┬╗ ╨נ.╨ע. ╨ע╨╕╤ב╨║╨╛╨▓╨░╤ג╨╛╨▓╨░66 (╤א╨╕╤ב. 4) ╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג ╤א╨╡╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ ╨╕╨╖ ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╤ן ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ (╤א╨╕╤ב. 5), ╤א╨░╨╖╤ד╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן, ╨╖╨░ ╨╕╤ב╨║╨╗╤מ╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╝╨╕╤ה╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ב╨╛╨▓╨╜╨╕. ╨ƒ╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨║╤א╨░╨╣╨╜╨╡ ╨▓╨░╨╢╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨║╨░╨╢╨┤╤כ╨╣ ╨╕╨╖ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨┐╤א╨╛╤ח╨╕╤ג╤כ╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┐╨╛ ╨╛╨┐╨╕╤ב╤ן╨╝ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ ╨▓╨┐╨╗╨╛╤ג╤ל ╨┤╨╛ 1687 ╨│., ╨▓ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨▓╤ב╨╡ ╨╛╨╜╨╕ ╨╜╨╛╤ב╤ן╤ג ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜67.

╨ó╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨╝, ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ, ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨נ.╨ע. ╨ע╨╕╤ב╨║╨╛╨▓╨░╤ג╨╛╨▓╤כ╨╝, ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨░╨╡╤ג ╤ב╨╡╤א╤ל╨╡╨╖╨╜╨╛╨╡ ╨┐╨╛╨┤╤ג╨▓╨╡╤א╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ Γאף ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨▓ ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨║ ╨║╨╛╨┐╤ל╤מ ╤ב ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╛╨╣ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל╤מ ╤א╨╛╨╝╨▒╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╤ב ╨┤╨▓╤ד╨╝╤ן ╤א╨╡╨╢╤ד╤י╨╕╨╝╨╕ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤ן╨╝╨╕. ╨¥╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝, ╨╖╨░╨╝╨╡╤ג╨╕╨╝, ╤ד ╨╜╨░╤ב ╨╜╨╡╤ג ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╤ג╨░╨║╨╕╨╡ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕, ╨╕ ╤ח╤ג╨╛ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╤ג╨░╨║╨░╤ן ╤ה╨╛╤א╨╝╨░ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗╨░ ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨┐╤א╨╕╨╖╨╜╨░╨║╨╛╨╝ ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן.

╨ר╨╖ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨░ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╜╨░ ╤א╨╕╤ב╤ד╨╜╨║╨╡ ╨▓ ┬½╨ר╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╝ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╨╕Γאª┬╗ (╤א╨╕╤ב. 4) ╤ג╤א╨╡╤ג╤ל╤ן ╤ב╨╗╨╡╨▓╨░ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░68, ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╜╨░╤ן ╨▓ ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨┐╨╕╤ב╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨╣ ╨║╨░╨║ ┬½╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨░╤ן, ╨┐╤א╨╛╤א╨╡╨╖╨╜╨░╤ן, ╤ן╨▒╨╗╨╛╤ח╨║╨╛ ╨╜╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╛ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝, ╨┐╨╛╨┤ ╤ן╨▒╨╗╨╛╤ח╨║╨╛╨╝ ╨┤╨╛╨╗╨╕╨║╨╕, ╨┐╨╛ ╤ג╤ד╨╗╨╡╨╡ ╨┐╤ד╤ג╨╕╨║╨╕ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜╤כ,

╨á╨╕╤ב. 4. ╨¢╨╕╤ב╤ג ╨╕╨╖ ┬½╨ר╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╤ןΓאª┬╗ ╨נ.╨ע. ╨ע╨╕╤ב╨║╨╛╨▓╨░╤ג╨╛╨▓╨░

╨╕╤ב╨║╨╡╨┐╨╕╤י╨╡ ╨║╨╛╤ב╤ג╤ל ╨▒╨╡╨╗╨░╤ן ╤ח╨╡╤ט╤ד╨╣╤ח╨░╤ג╨░╤ן, ╨╜╨░ ╨╕╤ב╨║╨╡╨┐╨╕╤י╨╡ ╤ן╨▒╨╗╨╛╤ח╨║╨╛ ╤ב ╤ג╤א╤ד╨▒╨║╨╛╤מ, ╤ג╤א╨╕ ╤ב╤ד╤ח╨║╨░ ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╤ן╨╜╤כ╨╡ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜╤כ, ╤ד╤ט╨║╨╕ ╤ט╨╕╤ג╤כ ╨▓╨╛╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜╤כ╨╝ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝ ╨╕ ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛╨╝ ╨┐╨╛ ╨░╨╗╨╛╨╝╤ד ╨│╨╖╤ד; ╨║╨╗╤ן╨┐ ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╤ן╨╜╨╛╨╣, ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨┤╨░ ╤ג╨╡╤ב╨╝╨░ ╤ט╨╛╨╗╨║ ╨╖╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛╨╣ ╤ב ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝┬╗ Γאף ╨╝╨╛╨╢╨╡╤ג ╨▒╤כ╤ג╤ל ╨┤╨░╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╤ב╨╡╤א╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨╣ Γאף ╤ג╤א╨╡╤ג╤ל╨╡╨╣ ╤ח╨╡╤ג╨▓╨╡╤א╤ג╤ל╤מ XVII ╨▓.69 ╨ץ╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╝ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤א╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╡╤ג ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╨╛╨╜╨░ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╤ג╤ל╤ב╤ן ╨║╨░╨║ ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╛╨╡ ╤ז╨╡╤א╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╤ל╨╡ ╤ב╨░╨╝╨╛╨│╨╛ ╨▓╤כ╤ב╨╛╨║╨╛╨│╨╛ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ד╤ב╨░ Γאף ╨║╨░╨║ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨ס╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤א╤ן╨┤╨░.

╨¥╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜ ╤ד ╨נ.╨ע. ╨ע╨╕╤ב╨║╨╛╨▓╨░╤ג╨╛╨▓╨░ ╨▓╤ג╨╛╤א╤כ╨╝, ╨╜╨░╨╝ ╤ד╨┤╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨┤╨░╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╨╡╤י╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛. ╨¡╤ג╨░ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨╕ ╨░╨╜╨░╨╗╨╛-

╨á╨╕╤ב. 5. ╨á╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ ╨╕╨╖ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ

╨│╨╕╤ח╨╜╨░╤ן ╨╡╨╣ ╨┐╨╛ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╡ ╨╕ ╨┤╨╡╨║╨╛╤א╤ד ╨▓ ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨┐╨╕╤ב╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ג╨░╨║: ┬½╨פ╨▓╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╛, ╤ג╤ד╨╗╨╡╨╕ ╨╛╤ג╨╡╤א╤ג╤כ ╨╜╨░ ╨│╤א╨░╨╜╨╕, ╨╜╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╤כ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝ ╨╕ ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛╨╝ ╤ג╤א╨░╨▓╨║╨╕, ╨┐╤א╨╛╨╝╨╡╨╢ ╨│╤א╨░╨╜╨╡╨╣ ╨║╨╛╤א╨╛╤ג╨╡╨╜╨║╨╕╨╡ ╨┤╨╛╨╗╨╕╨║╨╕ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜╤כ ╨│╨╗╨░╨┤╤ל╤מ, ╤ן╨▒╨╗╨╛╨║╨╕ ╨┐╨╛╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╡╨╜╤כ, ╨┐╨╛╨▓╤כ╤ט╨╡ ╤ן╨▒╨╗╨╛╨║╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╤ו ╨╜╨░ ╨╛╨▒╨╡ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨┐╨╛╨╜╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╤ד ╨╜╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╛ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝ ╨╕ ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛╨╝┬╗70. ╨ע ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╤ו ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ ╨╡╨┤╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╤א╨░╨╖ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╛╨▒ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜. ╨ע ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ ╨░╨┐╤א╨╡╨╗╤ן 1657 ╨│., ╨▓╤כ╤ו╨╛╨┤╤ז╨░╨╝ ╨╕╨╖ ╨│╨╛╤א╨╛╨┤╨░ ╨£╨╛╨│╨╕╨╗╨╡╨▓╨░ ╨á╨╛╨╝╨░╨╜╤ד ╨í╨╡╤א╨░╤ב╨╡╨║╨╛╨▓╤ד ┬½╤ב ╤ג╨╛╨▓╨░╤א╨╕╤י╨╕┬╗ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨▓╤כ╨┤╨░╨╜╤כ ╨┤╨╡╨╜╤ל╨│╨╕ ╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ┬½╨▓╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░╤ג╤ל ╨┐╨╡╤א╨╜╨░╤ג, ╨┤╨▓╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ┬╗71. ╨£╨░╨╜╨╡╤א╨░ ╨╜╨░╤ב╨╡╤ח╨║╨╕ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝ ╨╕ ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛╨╝ ╨╜╨░ ╨╛╨▒╨╡╨╕╤ו ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╤ו ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤ב╤ו╨╛╨┤╨╜╨░ ╤ב ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╝╨╕ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨░ ╨í╨╡╤א╨░╤ב╨╡╨║╨╛╨▓╨░72, ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╡╤ג ╨╖╨░╨║╨╗╤מ╤ח╨╕╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╨╡╨┤╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨░╤ן ╨┐╨░╤א╨░ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜ ╨╕╨╖ ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨┐╨╕╤ב╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╕ ┬½╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╛┬╗ ╤ג╨╛╨╢╨┤╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨░ ╨┐╨░╤א╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨á╨╛╨╝╨░╨╜ ╨í╨╡╤א╨░╤ב╨╡╨║╨╛╨▓ ╨┤╨╡╨║╨╛╤א╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓ 1657 ╨│. ╨₧╤ג╨╝╨╡╤ג╨╕╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨┤╨╛ ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨│╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╜╨░ ╤א╨╕╤ב╤ד╨╜╨║╨░╤ו ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜, ╨║╨░╨║ ╨▓╨╛╨╛╨▒╤י╨╡ ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨░ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╡╨║╨╛╨▓╨░╤ן ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╡╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕, ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨░╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨║╨╕.

╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╤ן╤ן ╨╕ ╤ב╨░╨╝╨░╤ן ╨║╤א╤ד╨┐╨╜╨░╤ן ╨╜╨░ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ (╤א╨╕╤ב. 5) ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨▓╨╡╤ב╨╛╨╝ ╤ח╤ד╤ג╤ל ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨║╨╕╨╗╨╛╨│╤א╨░╨╝╨╝╨░, ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 40,6 ╤ב╨╝ ╨╕ ╤ב ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤א╨░ 5,5 ╤ב╨╝ ╨┐╨╛ ╤ם╤ג╨╕╨╝ ╨┐╨░╤א╨░╨╝╨╡╤ג╤א╨░╨╝ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤ג ╨▒╤כ╤ג╤ל ╤ב╨▒╨╗╨╕╨╢╨╡╨╜╨░ ╤ב ╨╝╨╡╨┤╨▓╨╡╨╢╤ל╨╕╨╝╨╕ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛, ╨╛╨╜╨░ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╨┐╨╡╤א╨▓╤ד╤מ ╨╛╤ח╨╡╤א╨╡╨┤╤ל ╨┐╨░╤א╨░╨┤╨╜╤כ╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨╝. ╨ƒ╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╤א╨╡╨╖╤ל╨▒╤כ, ╨╜╨░╤ב╨╡╤ח╨║╨╕ ╨╕ ╨╕╨╜╨║╤א╤ד╤ב╤ג╨░╤ז╨╕╨╕ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝, ╤ב╨╛╨│╨╗╨░╤ב╨╜╨╛ ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨┐╨╕╤ב╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ 1687 ╨│., ╤ם╤ג╨░ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨░ ╤ח╨╡╤ג╤כ╤א╤ל╨╝╤ן ╨║╤א╨░╤ב╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨║╨░╨╝╨╜╤ן╨╝╨╕-╤ב╨╝╨░╨╖╨╜╤ן╨╝╨╕73.

╨ק╨░╨▓╨╡╤א╤ט╨░╤ן ╤ג╨╡╨╝╤ד ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜, ╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╝ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨┤╨▓╤ד╤ו ╤ב╨┐╨╡╤ז╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╨╡╨╣, ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╤מ╤י╨╕╤ו╤ב╤ן ╨▓ ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╤ו ╨┐╤א╨╡╨╕╨╝╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╕ ╤ב ╤ם╤ג╨╕╨╝ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝. ╨¡╤ג╨╛ ╨╢╤א╨╡╨▒╨╕╨╕ ╨╕ ╨║╨╗╤ן╨┐╤כ╤ט╨╕ (╨║╨╗╤ן╨┐╤כ). ╨ó╨░╨║, ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨ס╨╛╤א╨╕╤ב╨░ ╨ף╨╛╨┤╤ד╨╜╨╛╨▓╨░ 1588 ╨│. ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜ ╨╕ ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨╛╤ג╨╝╨╡╤ח╨╡╨╜╨╛ ┬½14 ╨╢╨╡╤א╨╡╨▒╤ל╨╡╨▓ ╨║╨╛╤ב╤ג╤ן╨╜╤כ╤ו┬╗74. ╨ע ╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨╕╨╝╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ ╨╜╨╛╨▓╨│╨╛╤א╨╛╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨▓╨╛╨┤╤כ ╨£╨╕╤ו╨░╨╕╨╗╨░ ╨ó╨░╤ג╨╕╤י╨╡╨▓╨░ 1608 ╨│. ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░╤ב╤ל ┬½╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░ ╨╖ ╨┤╨╛╨╗╤כ ╨╜╨░╨▓╨╛╨╢╨╡╨╜╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝, ╨║╨╗╤ן╨┐╤כ╤ט ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╤ן╨╜ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜, ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╤ז╨╛ ╨╜╨░╤ג╨╕╤א╨░╨╜╤כ ╨║╨╛╤ב╤ג╨╕┬╗75. ╨ע ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ב╨╜╨░╤א╤ן╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨▓╨╖╤ן╤ג╨╛╨│╨╛ ╤ז╨░╤א╨╡╨╝ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨╡╨╡╨╝ ╨£╨╕╤ו╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤ח╨╡╨╝ ╨▓ ╨á╨╕╨╢╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤ 1656 ╨│. ╨▒╤כ╨╗╨╛ ┬½18 ╨╢╨╡╤א╨╡╨▒╤ל╨╡╨▓ ╨║╨╛╤ב╤ג╤ן╨╜╤כ╤ו ╨║ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝┬╗76. ╨í╨╛╨│╨╗╨░╤ב╨╜╨╛ ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨┐╨╕╤ב╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ ╨▓ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╨╡ ╨▓ 1687 ╨│. ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל ┬½╨פ╨▓╨░ ╨║╨╗╤ן╨┐╤כ╤ט╨║╨░ ╨║╨╛╤ב╤ג╤ן╨╜╤כ╤ו ╤א╤כ╨▒╤ל╨╕╤ו ╨║ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝┬╗77. ╨í╨╡╤א╨╡╨▒╤א╤ן╨╜╤כ╨╣ ╨║╨╗╤ן╨┐ ╨▒╤כ╨╗ ╨╛╤ג╨╝╨╡╤ח╨╡╨╜ ╨╜╨░ ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ 1687 ╨│. ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨╡, ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╤ז╨╕╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨▓╤כ╤ט╨╡.

╨ת╨╗╤ן╨┐╤כ╤ט, ╤ב╨╛╨│╨╗╨░╤ב╨╜╨╛ ╨ר.╨ר. ╨í╤א╨╡╨╖╨╜╨╡╨▓╤ב╨║╨╛╨╝╤ד, Γאף ┬½╨║╨╛╤ב╤ג╤כ╨╗╨╡╨║, ╤ד╨┐╨╛╤ג╤א╨╡╨▒╨╗╤ן╨▓╤ט╨╕╨╣╤ב╤ן ╨▓╨╝╨╡╤ב╤ג╨╛ ╨┐╤ד╨│╨╛╨▓╨╕╤ז╤כ ╨╕ ╨╖╨░╨┐╨╛╨╜╤כ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╤א╨╛╤ג╤ד, ╨┐╤א╨╛╤א╨╡╤ו╨░╤ו, ╨┐╨╛╨╗╨░╤ו ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╕╤ו ╨║╨░╤ה╤ג╨░╨╜╨╛╨▓┬╗78. ╨ƒ╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨┤╨░╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╤מ╤ג ╨╖╨░╨║╨╗╤מ╤ח╨╕╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╗╤ן╨┐╤כ╤ט ╨▓ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ן╨╗╨╛╤ב╤ל ╨║ ╨╛╤ג╤ך╨╡╨╝╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╨╕ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ Γאף ╨╛╨│╤א╨░╨╜╨╕╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤מ-╨║╤א╨╡╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡, ╨║╤א╨╡╨┐╨╕╨▓╤ט╨╡╨╝╤ד╤ב╤ן ╨╜╨░ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╡ ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨┐╤א╨╕ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤י╨╕ ╨║╨╛╨╢╨░╨╜╨╛╨│╨╛ ╤א╨╡╨╝╨╡╤ט╨║╨░. ╨ƒ╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨▓╤כ╤ט╨╡ ╤ז╨╕╤ג╨░╤ג╤כ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╤מ╤ג ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╨╢╤א╨╡╨▒╨╕╨╣ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗ ╤ב╨╛╨▒╨╛╤מ ╤ב╨╕╨╜╨╛╨╜╨╕╨╝╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╨╛╨│╤א╨░╨╜╨╕╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ן. ╨ע╨╛╨┐╤א╨╛╤ב ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╗╨╕ ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╤ג╤ל ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ ╤ב ╨║╨╗╤ן╨┐╤כ╤ט╨░╨╝╨╕ ╨╕╤ב╨║╨╗╤מ╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╛╤ו╨╛╤ג╨╜╨╕╤ח╤ל╨╕╨╝ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨╝, ╤ג╤א╨╡╨▒╤ד╨╡╤ג ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤א╨░╤ב╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨║╨░╨║ ╨╕ ╤ם╤ג╨╕╨╝╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤ן ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨╕ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ג╨░╨║╨╛╨╣ ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╕╤ב╤ג╨╕╨║╨╕ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╤כ ╨║╨░╨║ ╨╜╨░╨╗╨╕╤ח╨╕╨╡ ┬½╤ב╤ד╤ח╨║╨╛╨▓┬╗.

╨í╨░╨╝╨╛╨╡ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן Γאף ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡. ╨í ╨╜╨░╤ט╨╡╨╣ ╤ג╨╛╤ח╨║╨╕ ╨╖╤א╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨┤╨░╤ג╤ל ╤א╨░╨▒╨╛╤ח╨╡╨╡ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╤מ ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨╜╨╡╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╣╨╜╨╛ ╨נ.╨ע. ╨ע╨╕╤ב╨║╨╛╨▓╨░╤ג╨╛╨▓ ╨╗╨╕╤ט╤ל ╨┐╨╡╤א╨╡╤ח╨╕╤ב╨╗╨╕╨╗ ╤א╨░╨╖╨╜╤כ╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╕╤ב╤ג╨╕╨║╨╕ ╨╕ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╨╕: ┬½╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨╕╨╖ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨░, ╤ב╤ג╨░╨╗╨╕ ╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░, ╨┐╨╗╨╛╤ב╨║╨╕╨╡, ╤ג╤א╨╡╤ו- ╨╕╨╗╨╕ ╤ח╨╡╤ג╤כ╤א╨╡╤ו╨│╤א╨░╨╜╨╜╤כ╨╡Γאª┬╗79. ╨ע ╤ב╨▓╤ן╨╖╨╕ ╤ב ╤ם╤ג╨╕╨╝ ╨▓╤כ╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╤ג ╨╜╨╡╨┤╨╛╤ד╨╝╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨╛ ╨╕╨╖ ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╤ו ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╡╤א╨╝╨╕╨╜╨░. ╨ץ╤ב╨╗╨╕ ╨▒╤ד╨║╨▓╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╨┤╨╡╤ה╨╕╨╜╨╕╤ז╨╕╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨║╨░╨║ ┬½╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╤ב ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╨╝ (4Γאף5 ╨╝╨╡╤ג╤א╨╛╨▓) ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨╝ ╨╕ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╤ב ╨│╤א╨░╨╜╨╡╨╜╤כ╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡╤ז╨╛╨╝┬╗80, ╤ג╨╛ ╨┐╤א╨╕╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג╤ב╤ן ╨┐╤א╨╕╨╖╨╜╨░╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛, ╨╜╨░╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א, ╨▓ ╨£╤ד╨╖╨╡╤ן╤ו ╨£╨╛╤ב╨║╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨ת╤א╨╡╨╝╨╗╤ן ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ ╨╜╨╡╤ג ╨▓╨╛╨╛╨▒╤י╨╡, ╤ג╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╨╜╨╡ ╤ב╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░ ╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╤כ, ╨░ ╤ב╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╛╨▒ ╨╕╤ב╤ו╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╡ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╛╨║ ╤ד ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨╛╤ג╤ב╤ד╤ג╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤ג.

╨פ╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨║ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨╝╤ד ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤מ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛, ╨┐╨╛ ╨║╤א╨░╨╣╨╜╨╡╨╣ ╨╝╨╡╤א╨╡, ╤ב XI ╨▓.81, ╨╜╨╛, ╤א╨░╨╖╤ד╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן, ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╨╕ ╤א╨░╨╜╨╡╨╡, ╨▓ ╨┤╨╛╨┐╨╕╤ב╤ל╨╝╨╡╨╜╨╜╤ד╤מ ╤ם╨┐╨╛╤ו╤ד. ╨פ╨╗╤ן ╨▓╨╡╤א╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╤ן ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨│╨╗╤ד╨▒╨╕╨╜╤כ ╨╗╨╡╨║╤ב╨╡╨╝╤כ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╝ ╨┤╤א╤ד╨│╨╛╨╡ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛ ╨╕╨╖ ╤ב╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ן╨╖╤כ╨║╨░, ╨▓╨╛╤ב╤ו╨╛╨┤╤ן╤י╨╡╨╡ ╨║ ╤ג╨╛╨╝╤ד ╨╢╨╡ ╨║╨╛╤א╨╜╤מ Γאף ╤י╨╡╨┐╨░. ╨ר ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡, ╨╕ ╤י╨╡╨┐╨░ ╨┐╤א╨╛╨╕╤ב╤ו╨╛╨┤╤ן╤ג ╨╛╤ג ╤ב╨╗╨╛╨▓╨░ ╨║╨╛╨┐╨░╤ג╤ל, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╛ ╤ז╨╡╨╗╤כ╨╣ ╨▓╨╡╨╡╤א ╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╨╣, ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╨╛╤ח╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╡╤י╨╡ ╨╕ ┬½╨▒╨╕╤ג╤ל┬╗, ┬½╨║╨╗╨╡╨▓╨░╤ג╤ל┬╗, ┬½╨┐╨╕╨╜╨░╤ג╤ל┬╗82. ╨ת ╤ב╨╗╨╛╨▓╤ד ╨║╨╛╨┐╨░╤ג╤ל ╨▓╨╛╤ב╤ו╨╛╨┤╤ן╤ג ╨╕ ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╤ב╨╗╨░╨▓╤ן╨╜╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן Γאף ╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨╡ ozsczep ╨╕ ╤ח╨╡╤ט╤ב╨║╨╛╨╡ o┼ít─¢p, ╨╛╤י╨╡╨┐83 (╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡, ╤ח╨╡╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡, ╤ב╨╛╨╖╨▓╤ד╤ח╨╜╤כ╨╡ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╤י╨╡╨┐╨░). ╨ר╨╜╤ג╨╡╤א╨╡╤ב╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨╛╨┤╨╜╨╛ ╨╕╨╖ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╤ו ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░ ╤ב╨║╨╡╨┐╨╕╤י╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╛ ╨╕╤ב╤ו╨╛╨┤╨╜╨╛ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╤ג╤ל ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨▓ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╝. ╨í╨╛╨▓╨╡╤א╤ט╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╖╨░╨▒╤כ╤ג╨╛╨╡ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╡ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛ ╨╗╤ד╤י╨░ (┬½╨║╨╛╨┐╤ל╨╡┬╗) ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨░╤ב╤ב╨╛╤ז╨╕╨░╤ג╨╕╨▓╨╜╨╛ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨░╨╜╨╛ ╤ב╨╛ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛╨╝ ╤י╨╡╨┐╨░.

C ╨╜╨░╤ט╨╡╨╣ ╤ג╨╛╤ח╨║╨╕ ╨╖╤א╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨▓ XVII ╨▓. ╨╕ ╤א╨░╨╜╨╡╨╡ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗╨╛ ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ד╨╜╨╕╨▓╨╡╤א╤ב╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┤╨╗╤ן ╨▓╤ב╨╡╤ו ╨▓╨╕╨┤╨╛╨▓ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן: ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ (╨▓ ╤ג╨╛╨╝ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡ ╨┐╨╕╨║╨╕╨╜╨╡╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛), ╨╝╨╡╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╗╨╕ ╨║╨╛╨╜╤ג╨░╨║╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╜╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╕╤ב╨╕╨╝╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╛╤ג ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╤כ ╨┐╨╡╤א╨░ ╨╕ ╨┤╨╗╨╕╨╜╤כ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░. ╨¥╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡, ╨║╤א╨╛╨╝╨╡ ╤ג╨╛╨│╨╛, ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╕ ╨║ ╤ז╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝╤ד ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤מ ╨╜╨░ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╡, ╨╕ ╨║ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╤ד, ╨╕ ╨║ ╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ Γאף ╨┐╨╡╤א╤ד ╨╕╨╗╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡╤ז╤ד84. ╨ת╨╛╨┐╤ל╤ן╨╝╨╕ ╨▓ XVII ╨▓. ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל, ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨┤╨╢╨╕╨┤╤כ, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╕ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗: ┬½╨פ╨░ ╤ב╨▓╨╡╤א╤ו ╨┐╤א╨╡╨╢╨╜╨╕╤ו ╨┐╨╡╤א╨╡╨┐╨╕╤ב╨╜╤כ╤ו ╨║╨╜╨╕╨│ ╨▓ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨░╤ג╨╡ ╨╛╨▒╤ך╤ן╨▓╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל ╤ט╨╡╤ב╤ג╤ל ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗ ╨║╨╛╨╗╨╝╤כ╤ז╨║╨╕╤ו ╨╖ ╨┤╨▓╨╛╨╣╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╕, ╤ב╨╡╨┤╤ל╨╝╨░╤ן ╨╛╨▒ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╛╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡┬╗85. ╨פ╤א╤ד╨│╨╕╨╡ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╕ ╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛╤ב╨╗╨░╨▓╤ן╨╜╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן Γאף ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨░, ╨╗╤ד╤י╨░, ╨▓╨╛╨╗╨╛╤ח╨╜╤ן, ╨╛╤י╨╡╨┐ Γאף ╨▓ ╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╛╨╝ ╨╕╤ג╨╛╨│╨╡ ╨╜╨╡ ╤ב╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל ╨╛╨▒╤י╨╡╤ד╨┐╨╛╤ג╤א╨╡╨▒╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╕ ╤א╨╛╨┤╨╛╨▓╤כ╨╝ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨ƒ╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╝ ╨╡╤י╨╡ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨┤╨░╨╗╨╡╨║╨╕╨╣ ╨╛╤ג ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א, ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╤כ╨▓╨░╤מ╤י╨╕╨╣ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╡ ╨▓╨░╤א╨╕╨░╤ז╨╕╨╕ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן. ╨¡╤ג╨╛ ╤ז╨╡╤א╨║╨╛╨▓╨╜╨╛╤ב╨╗╨░╨▓╤ן╨╜╤ב╨║╨╛╨╡ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛ ╨║╨╛╨┐╨╕╨╡, ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ן╨▓╤ט╨╡╨╡╤ב╤ן ╨┤╨╗╤ן ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╗╨╕╤ג╤ד╤א╨│╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨▒╨╛╤א╨░ ╨╕ ╤ב╨╕╨╝╨▓╨╛╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨░╤מ╤י╨╡╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╝ ╨▒╤כ╨╗ ╨┐╨╛╤א╨░╨╢╨╡╨╜ ╨╜╨░ ╨║╤א╨╡╤ב╤ג╨╡ ╨í╨┐╨░╤ב╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל. ╨ó╤א╨░╨┤╨╕╤ז╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╨║╨╛╨┐╨╕╤ן ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╛╨╡ ╨┐╨╡╤א╨╛ ╤ג╤א╨╡╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ86.

╨ר╨╖ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨░ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╨╜╤כ╤ו ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╣ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨┐╤א╨╛╤ז╨╕╤ג╨╕╤א╤ד╨╡╨╝ ╤ה╤א╨░╨│╨╝╨╡╨╜╤ג, ╨┐╨╛╨▓╨╡╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤י╨╕╨╣ ╨╛ ╨▒╨╕╤ג╨▓╨╡ ╨┐╨╛╨┤ ╨ת╨╕╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨▓ 1152 ╨│. ┬½╨נ╨╜╨┤╤א╨╡╨╕ ╨╜╨░╤ח╨░ ╤א╤ן╨┤╨╕╤ג╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨║ ╨╛╤ג╤ז╨░ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨│╨╛, ╨╖╨░╨╜╨╡ ╨▒╨╡ ╤ב╤ג╨░╤א╨╡╨╕ ╤ג╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓ ╨▒╤א╨░╤ג╤ל╨╕Γאª ╨╕ ╨╛╤ג╤ד╨┤╤ד ╨╡╤ו╨░╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨║ ╤ב╨▓╨╛╨╕ ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╕╨▓ ╨╕ ╨┤╤א╤ד╨╢╨╕╨╜╤ד ╤ב╨▓╨╛╤מ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨░ ╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨╡╤ו╨░ ╨╜╨░╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╨╕ ╤ב╤ך╨╡╤ו╨░╤ב╤ן ╨┐╤א╨╡╨╢╨╡ ╨▓╤ב╨╡╤ו ╨╕ ╨╕╨╖╨╗╨╛╨╝╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╤ב╨▓╨╛╨╡, ╤ג╨╛╨│╨┤╤כ ╨╢╨╡ ╨▒╨╛╨┤╨╛╤ט╨░ ╨║╨╛╨╜╤ל ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨╕╨╝ ╨▓ ╨╜╨╛╨╖╨┤╤א╨╕┬╗87. ╨ע ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨╛╤ג╤א╤כ╨▓╨║╨╡ ╨╝╤כ ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╛ ╨▒╨╕╤ג╨▓╤כ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ד╨╡╤ג ╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╣ ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣╨╜╤כ╨╣ ╤ד╨┤╨░╤א, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨╜╨░╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג ╨║╨╜╤ן╨╖╤ל ╨נ╨╜╨┤╤א╨╡╨╣ ╨ס╨╛╨│╨╛╨╗╤מ╨▒╤ב╨║╨╕╨╣; ╨║╨╜╤ן╨╢╨╡╤ב╨║╨╛╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨┐╨╡╤א╨╡╨╗╨░╨╝╤כ╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן, ╨░ ╨║╨╛╨╜╤ל ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨░╨╡╤ג ╤א╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡.

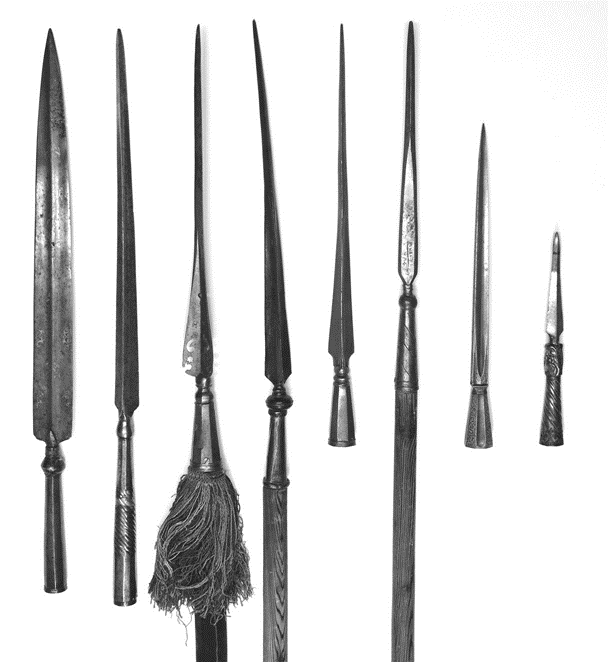

╨ע ╨£╤ד╨╖╨╡╤ן╤ו ╨ת╤א╨╡╨╝╨╗╤ן ╨▓ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╕╨╣ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤ג ╤ב╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╗╨╕╤ט╤ל ╨▓╨╛╤ב╨╡╨╝╤ל ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓ (╤א╨╕╤ב. 6), ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨║ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ד XIX ╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨╕╤ן ╨╜╨╛╤ב╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣. ╨ת ╤ב╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤מ, ╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╤ג╤ל, ╨║╨░╨║╨╕╨╡ ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤ו ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨▓ ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡ ╨▓ XVII ╨▓., ╨░ ╨║╨░╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗╨╕ ╨▓ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╣╤ט╨╡╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן, ╨╖╨░╤ג╤א╤ד╨┤╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛88. ╨¥╨╛ ╨▓╤ב╨╡ ╨╛╨╜╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ XVIII ╨▓. ╨ע ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╛ ╤ם╤ג╨╕╤ו ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ ╨▓╤ו╨╛╨┤╨╕╨╗ ╨╕ ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨╣ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨╝╤כ ╨▓╤כ╤ט╨╡ ╤ב╨╛╨┐╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕ ╤ב ╤ב╤ד╨╗╨╕╤ז╨╡╨╣. ╨ק╨░╨╝╨╡╤ג╨╜╨╛ ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨░╤מ╤י╨╕╨╣╤ב╤ן ╨╛╤ג ╨┐╤א╨╛╤ח╨╕╤ו ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╤ב ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╝ ╨┐╨╡╤א╨╛╨╝ (╨╜╨░ ╤א╨╕╤ב. 6 ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╜ ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╝) ╨נ.╨ע. ╨ע╨╕╤ב╨║╨╛╨▓╨░╤ג╨╛╨▓ ╨╛╤ט╨╕╨▒╨╛╤ח╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╕╤ח╨╕╤ב╨╗╨╕╨╗ ╨║ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝89, ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ ╨¢.╨ƒ. ╨»╨║╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓ ╨╜╨╡╨╛╨┐╤א╨░╨▓╨┤╨░╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╗ ╤ב╨╛╨▓╨╜╨╡╤מ90, ╨░ ╨▒╨╗╨╡╤ב╤ג╤ן╤י╨╕╨╣ ╤ם╤א╤ד╨┤╨╕╤ג ╨₧.╨ע. ╨פ╨▓╤ד╤א╨╡╤ח╨╡╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╗ ╨╡╨│╨╛ ┬½╨║╤א╤ד╨┐╨╜╤כ╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡╨╝┬╗91. ╨ע ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╨▓ ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨┐╨╕╤ב╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ 1687 ╨│. ╤ם╤ג╨╛╤ג ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╤ב╤ן ╨║╨░╨║ ┬½╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╛╨╡, ╨╜╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╛ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝ ╨╝╨╡╤ב╤ג╨░╨╝╨╕, ╤ג╤ד╨╗╨╡╤ן ╨╛╤ב╨╝╨╛╨│╤א╨░╨╜╨╜╨╛╨╡, ╨┐╨╛╨▓╤כ╤ט╨╡ ╤ג╤ד╨╗╨╡╨╕ ╤ן╨▒╨╗╨╛╤ח╨║╨╛, ╨┐╨╛╨▓╤כ╤ט╨╡ ╤ן╨▒╨╗╨╛╤ח╨║╨░ ╨║ ╨║╨╛╨┐╤ל╤מ ╨╜╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╛ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛╨╝; ╤ז╨╡╨╜╨░ ╨┤╨▓╨░ ╤א╤ד╨▒╨╗╨╕┬╗92. ╨ץ╤ב╨╗╨╕ ╨▒╤כ ╨╜╨╡ ╤ם╤ג╨╛ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╤ב ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╝ ╨┐╨╡╤א╨╛╨╝ ╨▓ 4,8 ╤ב╨╝. (╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╝, ╤ח╨╡╨╝ ╤ד ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨░ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜ ╨╕╨╖ ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╤ן ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן), ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨▒╤כ ╤ב╨┤╨╡╨╗╨░╤ג╤ל ╨╛╤ט╨╕╨▒╨╛╤ח╨╜╤כ╨╣ ╨▓╤כ╨▓╨╛╨┤ ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן╨╝╨╕ ╨▓ XVII ╨▓. ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╕╤ב╨║╨╗╤מ╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╕ ╤ב ╤ט╨╕╨┐╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╤כ╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╤כ╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡╤ז╨╛╨╝. ╨ó╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨┐╨╛╨┤╨▒╨╛╤א╨║╨░ ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ ╨╜╨░ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ (╤א╨╕╤ב. 6) ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╡╤ג ╤ב╨┤╨╡╨╗╨░╤ג╤ל ╨╜╨╡╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨▓╤כ╨▓╨╛╨┤╤כ ╨╛ ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╤ג╨░╨║╨╕╤ו ╨┐╤א╨╕╨╖╨╜╨░╨║╨╛╨▓ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤ן╨╗╨╕ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ (╨╜╨╛ ╨▓╤א╤ן╨┤ ╨╗╨╕ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░). ╨ע╤ב╨╡ ╤ם╤ג╨╕ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╤כ ╨┐╤א╨╕ ╤א╨░╨╖╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╡ ╨╛╨▒╤ך╨╡╨┤╨╕╨╜╤ן╤מ╤ג ╤ג╨░╨║╨╕╨╡ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨░: ╨╛╨╜╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╤א╨░╤ב╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╨╜╤כ ╨╕╤ב╨║╨╗╤מ╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╗╤מ╤י╨╕╨╣ ╤ד╨┤╨░╤א, ╨╜╨░╤ב╨░╨╢╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╜╨░ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤ג╨╛╨╜╨║╨╛╨╡ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛ (╤ב╤ד╨┤╤ן ╨┐╨╛ ╨┤╨╕╨░╨╝╨╡╤ג╤א╤ד ╤ג╤א╤ד╨▒╨║╨╕), ╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ג╤א╤ד╨▒╨║╨╕ ╨║ ╨┤╤א╨╡╨▓╤ד ╨│╨▓╨╛╨╖╨┤╤ן╨╝╨╕ ╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓╨╛╨╛╨▒╤י╨╡ ╨╜╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ד╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╡╨╜╨╛. ╨₧╤ח╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡, ╤ח╤ג╨╛, ╨▓ ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨╕╨╡ ╨╛╤ג

╨á╨╕╤ב. 6. ╨ת╨╛╨┐╤ל╤ן ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╡

╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜ ╤ב ╨▓╤כ╤ט╨╡╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤א╨╕╤ב╤ד╨╜╨║╨░, ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛ ╨╕╨╖ ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╛ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג╤ל ╨┐╨╛╨┐╨╡╤א╨╡╤ח╨╜╤כ╨╝ ╨╜╨░╨│╤א╤ד╨╖╨║╨░╨╝. ╨í╨║╨╛╤א╨╡╨╡ ╨▓╤ב╨╡╨│╨╛, ╤ם╤ג╨╛ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╕ ╤ג╨╡╤ו ╤ב╨░╨╝╤כ╤ו ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╤כ ╨┤╨╗╤ן ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨│╨╛ ╤ג╨░╤א╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ד╨┤╨░╤א╨░ ╨╕ ╤ב╨╜╨░╨▒╨╢╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░╨╝╨╕. ╨ף╨╡╨╜╨╡╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕ ╨╛╨╜╨╕ ╨▓╨╛╤ב╤ו╨╛╨┤╤ן╤ג ╨║ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╝ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╤כ╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן╨╝ XΓאףXII ╨▓╨▓., ╨▓╤כ╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨נ.╨¥. ╨ת╨╕╤א╨┐╨╕╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓╤כ╨╝93.

╨ת ╤ם╤ג╨╛╨╝╤ד ╨╢╨╡ ╨▓╤כ╨▓╨╛╨┤╤ד ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨┐╤א╨╕╨╣╤ג╨╕ ╨╕ ╨╜╨░ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕╨╖ ╤ג╤א╤ד╨┤╨░ ╨נ.╨ע. ╨ע╨╕╤ב╨║╨╛╨▓╨░╤ג╨╛╨▓╨░, ╨▓ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╝ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╛ ╤ב╤ו╨╛╨┤╨╜╨╛╨╡ ╤ב ╨╜╨░╤ט╨╕╨╝ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨│╤א╤ד╨┐╨┐╤כ ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ (╤א╨╕╤ב. 7)94, ╨╝╨╛╨┤╨╡╨╗╤ן╨╝╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╤ו, ╨║╨░╨║ ╨╕ ╨▓ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╡ ╤ב ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕, ╨┐╨╛╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗╨╕ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╤כ ╨╕╨╖ ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╤ן ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ. ╨¥╨╛ ╤ם╤ג╨╛╤ג ╤א╨╕╤ב╤ד╨╜╨╛╨║ ╨╜╨╡ ╨▓╨║╨╗╤מ╤ח╨░╨╗ ╨▓╤כ╤ט╨╡╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╤ב ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╝ ╨┐╨╡╤א╨╛╨╝, ╨╖╨░╤ג╨╛ ╨║ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן╨╝ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨╛╤ט╨╕╨▒╨╛╤ח╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╕╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨╝╨╡╨┤╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨░╨▓╨╡╤א╤ט╨╕╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ (╨╜╨░ ╤א╨╕╤ב. 7 ╤ג╤א╨╡╤ג╤ל╨╡ ╤ב╨╗╨╡╨▓╨░)95.

╨ó╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨╝, ╤ד ╨╜╨░╤ב ╨╡╤ב╤ג╤ל ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ב╨▓╨╛╨╣╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤ן ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╤ב ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╨▓╤כ╤ג╤ן╨╜╤ד╤ג╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╤כ, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨▒╤כ╨╗ ╤א╨░╤ב╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╨╜ ╨╕╤ב╨║╨╗╤מ╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╗╤מ╤י╨╕╨╣, ╨│╨╗╤ד╨▒╨╛╨║╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╜╨╕╨║╨░╤מ╤י╨╕╨╣ ╤ד╨┤╨░╤א. ╨ƒ╨╛╤ו╨╛╨╢╨╡, ╤ח╤ג╨╛ ╤ם╤ג╨╕ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╕ ╨╜╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╖╨▓╨╗╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕╨╖ ╤א╨░╨╜╤כ. ╨ע ╤ג╨░╨║╨╛╨╝ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╡, ╨▓╤ב╨░╨┤╨╜╨╕╨║ ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ד╨┤╨░╤א╨░ ╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨▒╤א╨╛╤ב╨░╨╗ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡, ╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛ ╨┐╨╡╤א╨╡╨╗╨░╨╝╤כ╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל.

╨ק╨┤╨╡╤ב╤ל ╨▒╤ד╨┤╨╡╤ג ╤ד╨╝╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛ ╨▓╤ב╨┐╨╛╨╝╨╜╨╕╤ג╤ל ╨╛ ╤ג╨╡╤א╨╝╨╕╨╜╨╡ ┬½╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛ ╤ג╨╛╤י╨╡╨╡┬╗, ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╨╜╤ן╨▓╤ט╨╡╨╝╤ב╤ן ╨║ ╤א╨░╤ג╨╛╨▓╨╕╤י╨░╨╝ ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ ╨╕ ╨▓ XVI, ╨╕ ╨▓ XVII ╨▓╨▓. ╨פ╨╗╤ן XVII ╨▓. ╤ג╨╛╤י╨╕╨╣ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╛ ┬½╨┐╨╛╨╗╤כ╨╣┬╗, ┬½╨┐╨╛╤א╨╛╨╢╨╜╨╕╨╣┬╗96. ╨ץ╨┤╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ (╤ד╨┤╨░╤א╨╜╨╛╨│╨╛) ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╤ב╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╤ב╤ן ╨▓ ╤ב╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╨╕, ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╨╕ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ג╨╛╤י╨╕╨╣ Γאף ╨╕╤א╨░╨╜╤ב╨║╨░╤ן ╤ז╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨░╤ן ╨▒╤ד╨╗╨░╨▓╨░ XVII ╨▓.: ┬½Γאª.╨▒╤ד╨╗╨░╨▓╨░ ╨▒╤ד╨╗╨░╤ג╨╜╨░╤ן ╨│╨╗╨░╨▓╨░ ╨╖ ╨┤╨╛╨╗╨░╨╝╨╕Γאª ╤ז╨╡╨▓╤ל╤ן ╨╢ ╤ג╨╛╤י╨╡┬╗. ╨ע ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╜╤ג╨╡╨║╤ב╤ג╨╡, ╤ז╨╡╨▓╤ל╨╡ Γאף ╤ם╤ג╨╛ ╤ח╨╡╤א╨╡╨╜, ┬½╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛┬╗ ╨▒╤ד╨╗╨░╨▓╤כ, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ג╤א╤ד╨▒╨║╨╛╨╣. ╨í╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛, ╨╝╤כ ╨╝╨╛╨╢╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╤ג╨╛╤י╨╕╨╡ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╕ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕ ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ג╤א╤ד╨▒╤ח╨░╤ג╤כ╨╡ ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╤ב╨╛╨┤╨╡╤א╨╢╨░╨╗╨╕ ╨▓╨╜╤ד╤ג╤א╨╡╨╜╨╜╤מ╤מ ╨┐╨╛╨╗╨╛╤ב╤ג╤ל. ╨ע╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨╕ ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╤מ╤י╨╕╨╡╤ב╤ן ╨▓ ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╤ו ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╕ ╤ג╤א╨╛╤ב╤ג╤ן╨╜╤כ╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╤ב╨╕╨╜╨╛╨╜╨╕╨╝╨╕╤ח╨╜╤כ ╤ג╨╛╤י╨╕╨╝ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░╨╝. ╨ó╨░╨║╨╕╨╡ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╕, ╤ב ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ, ╨╛╨▒╨╗╨╡╨│╤ח╨░╨╗╨╕ ╨▓╨╡╤ב ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨▓ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╝, ╤ב ╨┤╤א╤ד╨│╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ, ╤ם╤ג╨╛ ╨╢╨╡ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╛ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╤ג╤ל ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╜╤כ╨╝ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨▓ ╤ג╨╛╨╝ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╡, ╨╡╤ב╨╗╨╕ ╤ד╨┤╨░╤א ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡╨╝ ╨╛╨║╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╗╤ב╤ן ╤ב╨╗╨╕╤ט╨║╨╛╨╝ ╤ב╨╕╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╕ ╨│╤א╨╛╨╖╨╕╨╗ ╨▓╤כ╨▒╤א╨╛╤ב╨╕╤ג╤ל ╨╕╨╖ ╤ב╨╡╨┤╨╗╨░ ╤ו╨╛╨╖╤ן╨╕╨╜╨░ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן: ╨▓ ╤ג╨░╨║╨╛╨╝ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╡ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛ ╨╗╨╛╨╝╨░╨╗╨╛╤ב╤ל. ╨¥╨░ ╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╣ ╨▓╨╖╨│╨╗╤ן╨┤, ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨│╨╕╨┐╨╛╤ג╨╡╨╖╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╛╤א╨╡╤ח╨╕╤ג ╤ב╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ג╨╛╤י╨╕╤ו ╨┤╤א╨╡╨▓╨╛╨║ ╤ד ╨┤╨▓╤ד╤ו ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╕╤ו ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜, ╨╛╤ג╨╝╨╡╤ח╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨╕╨╝╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ ╨▒╨╛╤ן╤א╨╕╨╜╨░ ╨ס╨╛╤א╨╕╤ב╨░ ╨ף╨╛╨┤╤ד╨╜╨╛╨▓╨░97. ╨¥╨╛ ╨╝╤כ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨╢╨╡╨╝ ╨╖╨╜╨░╤ג╤ל ╨╜╨░╨▓╨╡╤א╨╜╤ן╨║╨░, ╨║╨░╨║╨╛╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▓ ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╛ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╛╨╣ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜╨╛╨╣, ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╤ם╤ג╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ג╨╛ ╨╢╨╡ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡.

╨á╨╕╤ב. 7. ╨á╨╕╤ב╤ד╨╜╨╛╨║ ╨╕╨╖ ╨║╨╜╨╕╨│╨╕ ╨נ.╨ע. ╨ע╨╕╤ב╨║╨╛╨▓╨░╤ג╨╛╨▓╨░

╨פ╤א╤ד╨│╨╛╨╣ ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨╡╤ב╨╜╤כ╨╣ ╤ג╨╡╤א╨╝╨╕╨╜, ╤ב╨╛╨┐╤א╨╛╨▓╨╛╨╢╨┤╨░╤מ╤י╨╕╨╣ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨▓ XVII ╤ב╤ג╨╛╨╗╨╡╤ג╨╕╨╕ Γאף ╨║╨░╨┐╤ג╤ד╤א╤ז╤כ ╨╕╨╗╨╕ ╨║╨░╨┐╤ג╤ד╤א╤כ. ╨ó╨░╨║, ╨▓ ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨┐╨╕╤ב╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ 1687 ╨│. ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ד╨┐╨╛╨╝╤ן╨╜╤ד╤ג╨╛ ┬½╨▓╨╛╤ב╨╡╨╝╨╜╨░╤ג╤ז╨░╤ג╤ל ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣ ╨╜╨░ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░╤ו, ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣ ╨║╨░╨┐╤ג╨░╤א╤כ ╤ג╨░╤ה╤ג╨░ ╨╢╨░╤א╨║╨╛╨╣, ╨▒╨╛╤ו╤א╨░╨╝╨░ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ ╨║╨░╨┐╤ג╤ד╤א╨╛╨▓ ╤ט╨╛╨╗╨║ ╨╢╨╡╨╗╤ג╨╛╨╣, ╨╗╨╛╨┐╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ג╨╛╤ה╤ג╤ן╨╜╤כ╨╡ ╨▒╨╡╨╗╤כ╨╡┬╗98, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ┬½╨┐╤ן╤ג╤ל╨┤╨╡╤ב╤ן╤ג ╨║╨░╨┐╤ג╤ד╤א╤ז╨╛╨▓ ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣╨╜╤כ╤ו ╤ג╨░╤ה╤ג╤ן╨╜╤כ╤ו ╨░╨╗╤כ╤ו, ╨╗╨╛╨┐╨╛╤ב╤ג╨╕ ╤ג╨░╤ה╤ג╤ן╨╜╤כ╨╡ ╨▒╨╡╨╗╤כ╨╡, ╨▒╨░╤ו╤א╨░╨╝╨░ ╤ט╨╛╨╗╨║ ╤ב╨╛╨╗╨╛╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ז╨▓╨╡╤ג┬╗99. ╨¢╨╛╨┐╨░╤ב╤ג╨╕ ╤ד ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ Γאף ╤ם╤ג╨╛, ╤ב╨║╨╛╤א╨╡╨╡ ╨▓╤ב╨╡╨│╨╛, ╨╗╨╡╨╜╤ג╤כ, ╨║╤א╨╡╨┐╨╕╨▓╤ט╨╕╨╡╤ב╤ן ╨╜╨░ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╡ ╨╜╨╡╨┐╨╛╤ב╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┤ ╤ג╤א╤ד╨▒╨║╨╛╨╣ ╨╕ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨▓╤ט╨╕╨╡ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן╨╝╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן100. ╨í╨╗╨╛╨╢╨╜╨╡╨╡ ╨╕╤ב╤ג╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨░╨┐╤ג╤ד╤א. ╨ת╨░╨┐╤ג╤ד╤א╨╛╨╝ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╤ג╤ל╤ב╤ן ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╕ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨░╤ן ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╤ל ╤ו╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן Γאף ╨╜╨░╨▓╨╡╤א╤ט╨╕╨╡ ╤ב╨░╨▒╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕101 (╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨▒╤כ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╤ג╤ל ┬½╨║╨╛╨╗╨┐╨░╤ח╨║╨╛╨╝┬╗. ╨ת╨░╨┐╤ג╤ד╤א╨╛╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╨║╨░╨┐╤ג╤ד╤א╨╛╨╣ ╨▓ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╝ ╤ן╨╖╤כ╨║╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╗╨░╤ב╤ל ╤ג╨╡╨┐╨╗╨░╤ן ╤ט╨░╨┐╨║╨░ ┬½╤ג╨╕╨┐╨░ ╨║╨░╨╝╨╕╨╗╨░╨▓╨║╨╕┬╗102. ╨₧╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨▓╤א╤ן╨┤ ╨╗╨╕ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╨║╨░╨┐╤ג╤ד╤א╨╛╨╝ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╤ג╤ל╤ב╤ן ╨┐╨░╤א╨░╨┤╨╜╨░╤ן ┬½╤ט╨░╨┐╨╛╤ח╨║╨░┬╗ ╨┤╨╗╤ן ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן. ╨í╨║╨╛╤א╨╡╨╡, ╤א╨╡╤ח╤ל ╤ט╨╗╨░ ╨╛ ╨╝╨░╤ג╨╡╤א╤ח╨░╤ג╨╛╨╝ ╤ב ╨▒╨░╤ו╤א╨╛╨╝╨╛╤מ ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░ ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨╝, ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨╝ ╨║╨╕╤ב╤ג╨╕ ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╛╤ג╨░╨╖╨░╨╜╨░╤ו103.

╨ƒ╨╛╨┐╤כ╤ג╨░╨╡╨╝╤ב╤ן ╨┐╤א╨╛╨║╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן, ╨┐╤א╨╕╨╗╨░╨│╨░╨▓╤ט╨╕╨╡╤ב╤ן ╨║ ╤ב╨░╨╝╨╕╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן╨╝: ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╛ ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╨╡╨╝╨╛╨╡ ╨▓ ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╤ו ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╤ח╨╡╤א╨║╨░╤ב╤ב╨║╨╛╨╡104, ╤א╨╡╨╢╨╡ Γאף ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨║╨░╨╗╨╝╤כ╤ז╨║╨╛╨╡105 ╨╕ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨║╤ד╨╝╤כ╤ז╨║╨╛╨╡106. ╨í ╨╜╨░╤ט╨╡╨╣ ╤ג╨╛╤ח╨║╨╕ ╨╖╤א╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨▓╤ב╨╡ ╤ם╤ג╨╕ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א╨╜╨╛ ╤ג╤ד ╨╢╨╡ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד, ╤ח╤ג╨╛ ╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╛ ┬½╤ג╤א╨╡╤ו╨│╤א╨░╨╜╨╜╤כ╤ו┬╗ ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣, ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨▓╤ט╨╕╤ו╤ב╤ן ╨▓ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╨╡ ╨▓ XVII Γאף ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ XIX ╨▓╨▓., ╨░ ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┤╤א╤ד╨│ ╨╛╤ג ╨┤╤א╤ד╨│╨░ ╨╕ ┬½╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ ╨╝╨╛╤ב╨║╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░┬╗ ╨║╨░╨║╨╕╨╝╨╕-╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╤ן╨╝╨╕ ╨┤╨╡╨║╨╛╤א╨░ ╨╕╨╗╨╕ ╨╕╨╜╤כ╨╝╨╕ ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╕╤ב╤ג╨╕╨║╨░╨╝╨╕, ╨╜╨╡ ╤ב╤ג╨╛╨╗╤ל ╨▓╨░╨╢╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨┤╨╗╤ן ╨║╨╗╨░╤ב╤ב╨╕╤ה╨╕╨║╨░╤ז╨╕╨╕ ╨╕ ╤ג╨╕╨┐╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╨╖╨░╤ז╨╕╨╕ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן.

╨ר╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨║ ╨ƒ╨░╤ב╤ו╨╡ 1668 ╨│. ╨┤╨╗╤ן ╤ז╨░╤א╤ן ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨╡╤ן ╨£╨╕╤ו╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤ח╨░ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╤כ ┬½2 ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤כ╤ן ╨║╤ד╨╝╤כ╤ז╤ב╨║╨╕╨╡, ╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╤כ ╨▓ ╨í╤ג╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝ ╨┐╤א╨╕╨║╨░╨╖╨╡; ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╤ל╨╡ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╛╨╡, ╤ן╨▒╨╗╨╛╨║╨░ ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╤ן╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜╤כ, ╤א╤ד╨║╨╛╨▓╨╡╨┤╤ל ╨┐╨╛╨║╤א╤כ╤ג╨░ ╤ג╨░╤ה╤ג╨╛╤מ ╨░╨╗╨╛╤מ; ╤ד ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן ╨▒╨░╤ו╤א╨╛╨╝╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛ ╤ב ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛╨╝; ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╤ל╨╡ ╨┐╨╡╤א╨╡╨▓╨╕╤ג╨╛ ╨│╨░╨╗╤ד╨╜╨╛╨╝ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛ ╤ב ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛╨╝┬╗107. ╨¡╤ג╨╛ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╡╤ב╤ל╨╝╨░ ╤ב╤ו╨╛╨┤╨╜╨╛ ╤ב ╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╤ן, ╨╛╤ג╨║╤א╤כ╨▓╨░╤מ╤י╨╡╨│╨╛ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל╤מ ┬½╨ת╨╛╨┐╤ל╤ן ╤ח╨╡╤א╨║╨░╤ב╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╕ ╨╝╨╛╤ב╨║╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╛┬╗ ╨▓ ╨ƒ╨╡╤א╨╡╨┐╨╕╤ב╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ 1687 ╨│.: ┬½╨ת╨╛╨┐╤ל╨╡ ╤ג╤א╨╛╨╡╨│╤א╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤ב ╨┐╨╡╤א╤ל╨╡╨╝, ╨┐╨╛╨┤ ╨┐╨╡╤א╤ל╨╡╨╝ ╤ן╨▒╨╗╨╛╤ח╨║╨╛ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜╨╛╨╡, ╤ג╤ד╨╗╨╡╤ן ╨╛╤ב╨╝╨╕╨│╤א╨░╨╜╨╜╨░╤ן ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜╨░ ╨╕ ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╡╨╜╨░ ╤ח╨╡╤א╨╡╨╖ ╨│╤א╨░╨╜╤לΓאª ╨┐╨╛╨┤ ╤ג╤ד╨╗╨╡╨╡╤מ ╨▒╨░╤ו╤א╨░╨╝╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨░╤ן ╤ב ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛╨╝; ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛ ╤ב ╤ן╨▒╨╗╨╛╨║╨╛╨╝ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜╨╛, ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╨╛ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╛╨╡Γאª ╨┐╨╛ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╤ד ╨▒╨░╤ו╤א╨░╨╝╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨╛ ╤ב ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛╨╝, ╨╜╨░ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╡ ╨┐╨╡╤א╨╡╨▓╨╕╤ג╨╛ ╨│╨░╨╗╤ד╨╜╨╛╨╝ ╨▓ ╨┐╤ן╤ג╨╕ ╨╝╨╡╤ב╤ג╨╡╤ו ╨╕ ╨┐╨╛╨▓╤כ╤ט╨╡ ╤ן╨▒╨╗╨╛╨║╨░ ╨╛╨║╨╗╨╡╨╡╨╜╨╛ ╤ג╨░╤ה╤ג╨╛╤מ ╨░╨╗╨╛╤מ┬╗108. ╨ƒ╨╛ ╨║╤א╨░╨╣╨╜╨╡╨╣ ╨╝╨╡╤א╨╡, ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╤ו ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ ╨╜╨░ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░╤ו ┬½╤ב ╤ן╨▒╨╗╨╛╨║╨╛╨╝┬╗ ╨▓ ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן. ╨¡╤ג╨╛ ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨╕╨┤╨╡╨╜╤ג╨╕╤ה╨╕╤ז╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╛ ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣╨╜╨╛╨╝ ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╨╕ ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨¢.╨ƒ. ╨»╨║╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓╤כ╨╝ (╤א╨╕╤ב. 8)109.

╨á╨╕╤ב. 8. ╨ת╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨║╤ד╨╝╤כ╤ז╨║╨╛╨╡

╨ó╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨╝, ╨╝╤כ ╨╝╨╛╨╢╨╡╨╝ ╨╛╨▒╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛ ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╡ ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╤ב╤ן ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╤ב ╨▓╤כ╤ב╨╛╨║╨╕╨╝ ╤ז╨╡╤א╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ד╤ב╨╛╨╝, ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨╗╤ן ╤ז╨░╤א╤ן ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨╡╤ן ╨£╨╕╤ו╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤ח╨░ ╨▓ 1668 ╨│. ╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨▓╤ט╨╡╨╡╤ב╤ן ┬½╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨║╤ד╨╝╤כ╤ז╨║╨╛╨╡┬╗. ╨₧╨▒╤ך╤ן╤ב╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤ג╤א╨╡╨▒╤ד╨╡╤ג ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן, ╨╝╤כ ╨╝╨╛╨╢╨╡╨╝ ╨╗╨╕╤ט╤ל ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛ ╨╛╨╜╨╛ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨░╨╜╨╛ ╤ב ╨╜╨░╨╗╨╕╤ח╨╕╨╡╨╝ ╨┐╤א╨╛╤א╨╡╨╖╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤ג╨░ ╨╜╨░ ╨╗╨╛╨┐╨░╤ב╤ג╤ן╤ו ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡╤ז╨░. ╨פ╤א╨╡╨▓╨║╨╛ ╨╜╨░ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡, ╨║ ╤ב╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤מ, ╨╜╨╡ ╤ב╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל╤מ, ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╕╨╢╨╜╤ן╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל ╤ד╤ג╤א╨░╤ח╨╡╨╜╨░, ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╜╨░ ┬½╤ן╨▒╨╗╨╛╨║╨╡┬╗ ╨╜╨╡╤ג, ╨░ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ג╨░╤ן ╨║╨╕╤ב╤ג╤ל ╨┐╨╛╨┤ ╤ן╨▒╨╗╨╛╨║╨╛╨╝, ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛,╨▒╤כ╨╗╨░ ╨▓ ╨║╨░╨║╨╛╨╣-╤ג╨╛ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤ג ╨╖╨░╨╕╨╝╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╤ב ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖ ╨┐╨░╤א╨░╨┤╨╜╤כ╤ו ╨┐╤א╨╛╤ג╨░╨╖╨░╨╜╨╛╨▓, ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨▓╤ט╨╕╤ו╤ב╤ן ╨▓ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╨╡. ╨ó╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╤ם╤ג╨╛ ╤א╨░╤ג╨╛╨▓╨╕╤י╨╡, ╨┐╨╛╤ו╨╛╨╢╨╡, ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╡╨┤╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╝ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨╝ ╨╛╤ג ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ (╨╕ ╤א╨╛╨│╨░╤ג╨╕╨╜) ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ.

╨₧╤ב╨╛╨▒╨╜╤ן╨║╨╛╨╝ ╨╛╤ג ╨▓╤כ╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨▓ ╨╖╨░╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╛╨║ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל╨╕ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג ╨┐╨╕╨║╨╕ ╨╕ ╤ב╨┐╨╕╤ב╤כ (╤ט╨┐╨╕╤ב╤כ, ╨┐╨╕╤ב╤כ). ╨ע ╨£╤ד╨╖╨╡╤ן╤ו ╨ת╤א╨╡╨╝╨╗╤ן ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓ ╤ב ╤ג╨░╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן╨╝╨╕ ╨╜╨╡╤ג110, ╨░ ╨▓ ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╤ו ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ XVII ╨▓. ╤ם╤ג╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡ ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╤א╨╡╨┤╨║╨╛. ╨í ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ, ╤ן╤ב╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╨╕╨║╨╕ ╨╕ ╤ב╨┐╨╕╤ב╤כ Γאף ╤ם╤ג╨╛ ╤ב╨╕╨╜╨╛╨╜╨╕╨╝╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╤ו ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╤כ╤ו ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨╗╨╕╤ט╤ל ╨▓ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╡ XVII ╨▓.111 ╨ƒ╨╛╨╗╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל╤מ ╨░╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕╤ח╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨╛ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨╛╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤מ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ב╨┐╨╕╤ב╤כ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤ד╨┐╨╕╨║╨╕ ╨┐╨╛╨┤╤ג╨▓╨╡╤א╨╢╨┤╨░╤מ╤ג, ╤ח╤ג╨╛ ╨╛╨▒╨░ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨┐╤א╨╕╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨║ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝╤ד ╤ג╨╕╨┐╤ד ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן. ╨í ╨┤╤א╤ד╨│╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ, ╨║╤א╨░╨╣╨╜╨╡ ╨╜╨╡╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╨╛ ╨╛╨▒╤ך╤ן╤ב╨╜╨╕╤ג╤ל ╨╛╨┤╨╜╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨░╨╗╨╕╤ח╨╕╨╡ ╤ם╤ג╨╕╤ו ╨┤╨▓╤ד╤ו ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣. ╨¥╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╕ ╤ג╤א╨╡╤ג╤ל╨╡ ╨▓╨╡╤ב╤ל╨╝╨░ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╛ ╤ד╨┐╨╛╤ג╤א╨╡╨▒╨╗╤ן╨╡╨╝╨╛╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨┐╨╕╨║╨╕╨╜╨╡╤א╨╛╨▓ ╨┤╨╛╨╗╨│╨╛╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡ ╨╕╨╗╨╕ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ב╤ג╨╛ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡. ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ 1647 ╨│. ┬½╨ú╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╤ו╨╕╤ג╤א╨╛╤ב╤ג╤ל ╤א╨░╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ב╤ג╤א╨╛╨╡╨╜╨╕╤ןΓאª┬╗ ╤ב╨╛╨┤╨╡╤א╨╢╨░╨╗ ╤א╨╡╨║╨╛╨╝╨╡╨╜╨┤╨░╤ז╨╕╤מ: ┬½╨╛╨║╨╛╨▓╤ד ╨╜╨░ ╨┐╨╕╨║╨░╤ו ╨▒╤כ╤ג╨╕╨╕ ╤ב ╨║╨╛╨╜╤ז╨░ ╨┐╨╛╨╗╨╛╤ב╨░╨╝ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤כ╨╝Γאª ╨┐╤ן╤ג╨╕ ╨┐╤ן╨┤╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╤מΓאª ╨░ ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣╤ז╨░ ╨┐╨╛ ╨┐╨░╨╗╤ל╤ז╤ד ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨╛╤מ, ╨╕ ╤ג╨╡╨╝╨╕ ╨╗╤ד╤ח╤ט╨╕╨╝╨╕ ╨┐╨╛╤ח╨╕╤ג╨░╤מ. ╨נ ╨┐╨╛ ╨╝╨╛╨╡╨╣ ╨╝╤כ╤ב╨╗╨╕ ╨╕ ╤ח╨╡╤ג╨▓╨╡╤א╨╛╨│╤א╨░╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓ ╨║╨╛╨╜╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╛╨▒╤א╤כ┬╗112. ╨₧╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨▓ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨╡ ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╕╨║╨░ ╨▓╤ב╤ג╤א╨╡╤ח╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨║╤א╨░╨╣╨╜╨╡ ╤א╨╡╨┤╨║╨╛, ╨░ ╤ב╨░╨╝╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╕╨║╨╕╨╜╨╡╤א╨╛╨▓, ╨║╨░╨║ ╨┐╤א╨░╨▓╨╕╨╗╨╛, ╨╜╨╛╤ב╨╕╤ג ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨┐╤ל╨╡. ╨ע╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨╛╤ג╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן ╨┐╨╕╨║, ╤ב╨┐╨╕╤ב ╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨│╨╕╤ו ╨║╨╛╨┐╨╕╨╣ ╨┤╨░╨╗╨╡╨║╨╛ ╨╜╨╡ ╨▓╤ב╨╡╨│╨┤╨░ ╨┐╨╛╨╜╤ן╤ג╨╜╤כ ╨╕╨╖ ╨║╨╛╨╜╤ג╨╡╨║╤ב╤ג╨░ ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╨╛╨▓. ╨¥╨░╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א, ╨▓ ╨╜╨╡╨┤╨░╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╛╨┐╨╕╤ב╨╕ ╨₧╤א╤ד╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤ג╤כ ╤ב╤א╨╡╨┤╨╕ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╝╤כ ╨╜╨░╤ו╨╛╨┤╨╕╨╝ ┬½17540 ╤ב╨┐╨╕╤ב ╤א╤ד╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨▒╨╡╨╖ ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓, 1000 ╤ב╨┐╨╕╤ב ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╕╤ו ╨╖ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨╕, 440 ╨╗╨░╤ג ╤א╨╡╨╣╤ג╨░╤א╤ב╨║╨╕╤ו ╤ב ╤ט╨╕╤ט╨░╨║╨╕, 414 ╨╜╨░╨│╤א╤ד╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, 100 ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╜╨░ ╨┤╤א╨╡╨▓╨║╨░╤ו, ╨╕ ╨▓ ╤ג╨╛╨╝ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡ 10 ╨║╨╛╨┐╨╡╨╣ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤ח╨╡╨╜╤כ╤ו┬╗113. ╨ץ╤י╨╡ ╤ג╤א╤ד╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨┐╤א╨╛╨║╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ╤ב╨┐╨╕╤ב╨╛╨║ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╕╨╖ ╨░╤א╤ב╨╡╨╜╨░╨╗╨╛╨▓ ╨ת╨╕╨╡╨▓╨░ 1677 ╨│.: ┬½450 ╨┐╨╛╨╗╤ד╨┐╨╕╨║, 257 ╤ב╨┐╨╕╤ב ╨┤╨╛╨╗╨│╨╕╤וΓאª 120 ╨┐╨╛╨╗╤ד╨┐╨╕╤ח╨╜╤כ╤ו ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╤ז╨╛╨▓, 55 ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╤ז╨╛╨▓ ╤ב╨┐╨╕╤ב┬╗114. ╨ƒ╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨╡ ╤ד╨┐╨╛╤ג╤א╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╤ב╨▒╨╕╨▓╨░╨╡╤ג ╤ב ╤ג╨╛╨╗╨║╤ד ╨╕ ╨┐╤א╨╛╨▒╤ד╨╢╨┤╨░╨╡╤ג ╨╗╨╛╨╢╨╜╨╛╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨▓ ╤א╨╛╤ב╨┐╨╕╤ב╤ן╤ו ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ח╨╡╤ג╨║╨╛ ╤א╨░╨╖╨╗╨╕╤ח╨░╤מ╤י╨╕╨╡╤ב╤ן ╤ג╨╕╨┐╤כ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן.