–ź.–Ě. –Ď–Ķ–Ľ–ļ–ĺ–≤ (–ú–ĺ—Ā–ļ–≤–į) ¬ę–Ď–ě–ē–í–ě–ô –ü–£–Ę–¨¬Ľ ‚Äď –ü–ē–ß–ź–Ę–Ě–ę–ô –ě–†–ď–ź–Ě –†–£–°–°–ö–ě–ô –ě–°–í–ě–Ď–ě–Ē–ė–Ę–ē–õ–¨–Ě–ě–ô –Ě–ź–†–ě–Ē–Ě–ě–ô –ź–†–ú–ė–ė (1943‚Äď1944)

–£–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č –ú–ł–Ĺ–ĺ–Ī–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—č –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł –†–ĺ—Ā—Ā–ł–Ļ—Ā–ļ–į—Ź –ź–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł—Ź —Ä–į–ļ–Ķ—ā–Ĺ—č—Ö –ł –į—Ä—ā–ł–Ľ–Ľ–Ķ—Ä–ł–Ļ—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–į—É–ļ –í–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ-–ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ľ—É–∑–Ķ–Ļ –į—Ä—ā–ł–Ľ–Ľ–Ķ—Ä–ł–ł, –ł–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ķ—Ä–Ĺ—č—Ö –≤–ĺ–Ļ—Ā–ļ –ł –≤–ĺ–Ļ—Ā–ļ —Ā–≤—Ź–∑–ł

–ß–į—Ā—ā—Ć I–°–į–Ĺ–ļ—ā-–ü–Ķ—ā–Ķ—Ä–Ī—É—Ä–≥

¬©–í–ė–ú–ź–ė–í–ł–í–°, 2016

¬©–ö–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤ –į–≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤, 2015

¬© –°–ü–Ī–ď–£–ü–Ę–Ē, 2016

–ü—Ä–ĺ—ą–Ľ–ĺ —É–∂–Ķ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ 70 –Ľ–Ķ—ā —Ā –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į –ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–į–Ĺ–ł—Ź –í–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–Ļ –ě—ā–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č. –ė, —ā–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ –ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ, –≤ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł —ć—ā–ĺ–≥–ĺ, –Ņ–ĺ–∂–į–Ľ—É–Ļ, —Ā–į–ľ–ĺ–≥–ĺ –ļ—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ–Ľ–ł—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ł—Ź –ī–ĺ —Ā–ł—Ö –Ņ–ĺ—Ä –ĺ—Ā—ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ ¬ę–Ī–Ķ–Ľ—č—Ö –Ņ—Ź—ā–Ķ–ŬĽ, —Ā–Ņ–ĺ—Ä–Ĺ—č—Ö –ł –Ĺ–Ķ–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–∑–Ĺ–į—á–Ĺ—č—Ö –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤. –ě–ī–Ĺ–ł–ľ –ł–∑ –Ĺ–ł—Ö —Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź —Ā–Ľ—É–∂–Ī–į —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ł—Ö –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ –≤ –į–Ĺ—ā–ł—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ł—Ö –≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö —Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź—Ö, —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ĺ–į—Ü–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ď–Ķ—Ä–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ–Ļ.

–ß—ā–ĺ —ā–ĺ–Ľ–ļ–Ĺ—É–Ľ–ĺ –ł—Ö –Ĺ–į —ć—ā–ĺ—ā —ą–į–≥? –ö–į–ļ –ĺ–Ĺ–ł –ľ–ĺ—ā–ł–≤–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–ł —Ā–≤–ĺ–ł –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–ļ–ł? –ß–Ķ–≥–ĺ —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ–ł –ī–ĺ–Ī–ł—ā—Ć—Ā—Ź –ł –Ĺ–į —á—ā–ĺ –≤–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ —Ä–į—Ā—Ā—á–ł—ā—č–≤–į–Ľ–ł? –ě–ī–Ĺ–ł–ľ –ł–∑ –ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤, –Ņ—Ä–ĺ–Ľ–ł–≤–į—é—Č–ł—Ö —Ā–≤–Ķ—ā –Ĺ–į —ć—ā–ł –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—č, —Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –Ņ–Ķ—á–į—ā—Ć —ć—ā–ł—Ö —Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ļ.

–ė—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—Ź –†—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ě—Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –Ě–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ź—Ä–ľ–ł–ł (–†–ě–Ě–ź) –Ĺ–į—á–į–Ľ–į—Ā—Ć –ĺ—Ā–Ķ–Ĺ—Ć—é 1941 –≥., –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ā—ā—Ä–Ķ–ľ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ī–≤–ł–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ł—Ö –≤–ĺ–Ļ—Ā–ļ –ł –ļ—Ä–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā—ā–į–Ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ–ł–Ľ–ł –į–ļ—ā–ł–≤–ł–∑–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź —Ä–į–∑–Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ī–į –į–Ĺ—ā–ł—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ł–ľ —ć–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į–ľ. –ü—Ä–Ķ–Ņ–ĺ–ī–į–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –Ľ–Ķ—Ā–ĺ—ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł–ļ—É–ľ–į –ö–ĺ–Ĺ—Ā—ā–į–Ĺ—ā–ł–Ĺ –ü–į–≤–Ľ–ĺ–≤–ł—á –í–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ī–ĺ–Ļ–Ĺ–ł–ļ (—Ä–ł—Ā. 1) (–≤ –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ–ĺ–ľ –ĺ—ā–Ī—č–≤—ą–ł–Ļ —ā—Ä–ł –≥–ĺ–ī–į –≤ –ł—Ā–Ņ—Ä–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ-—ā—Ä—É–ī–ĺ–≤—č—Ö –Ľ–į–≥–Ķ—Ä—Ź—Ö –∑–į —É—á–į—Ā—ā–ł–Ķ –≤ –Ę–į–ľ–Ī–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–ľ –≤–ĺ—Ā—Ā—ā–į–Ĺ–ł–ł 1921 –≥.) –ł –ł–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ķ—Ä —Ā–Ņ–ł—Ä—ā–∑–į–≤–ĺ–ī–į –Ď—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ā–Ľ–į–≤ –í–Ľ–į–ī–ł—Ā–Ľ–į–≤–ĺ–≤–ł—á –ö–į–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ (—ā–į–ļ–∂–Ķ —Ā—É–ī–ł–ľ—č–Ļ, –∑–į —É—á–į—Ā—ā–ł–Ķ –≤ ¬ę—á–į—Ź–Ĺ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–Ĺ—ā—Ä-—Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≥—Ä—É–Ņ–Ņ–Ķ¬Ľ1) –ī–ĺ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č –Ņ—Ä–ĺ–∂–ł–≤–į–Ľ–ł –≤ –Ņ–ĺ—Ā. –õ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ć –Ď—Ä–į—Ā–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–į –ě—Ä–Ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ (–Ĺ—č–Ĺ–Ķ –Ď—Ä—Ź–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ) –ĺ–Ī–Ľ.

–†–ł—Ā. 1. –ö.–ü. –í–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ī–ĺ–Ļ–Ĺ–ł–ļ

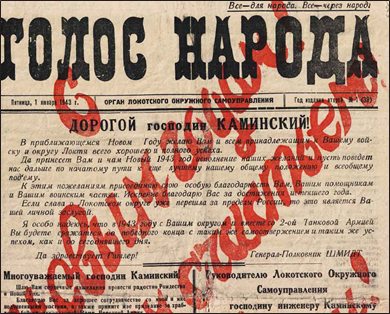

–≠—ā–ł –Ľ—é–ī–ł –ł–∑—ä—Ź–≤–ł–Ľ–ł –∂–Ķ–Ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—á—Ć –ĺ–ļ–ļ—É–Ņ–į–Ĺ—ā–į–ľ –≤ —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł ¬ę–Ĺ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—Ä—Ź–ī–ļ–į¬Ľ, —Ā—Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–≤ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–Ķ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ł –Ĺ–Ķ–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ –≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ĺ—ā—Ä—Ź–ī –Ņ–ĺ–Ľ–ł—Ü–ł–ł2. –ü–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ (–≥–Ľ–į–≤–ĺ–Ļ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –Ī—č–Ľ —É—ā–≤–Ķ—Ä–∂–ī–Ķ–Ĺ –ö.–ü. –í–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ī–ĺ–Ļ–Ĺ–ł–ļ) –ł –Ķ–≥–ĺ ¬ę–≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ā–ł–Ľ—謼 —Ā –ĺ–ī–ĺ–Ī—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≥–Ķ—Ä–ľ–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź —É–≤–Ķ–Ľ–ł—á–ł–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć. –ě–Ĺ–ł –∂–Ķ —Ä–į–∑–≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–Ľ–ł –ł –į–ļ—ā–ł–≤–Ĺ—É—é –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ—É—é –ī–Ķ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć ‚Äď 25 –Ĺ–ĺ—Ź–Ī—Ä—Ź 1941 –≥. –≤ –Ľ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ —ā–ł–Ņ–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł–ł –ĺ—ā–Ņ–Ķ—á–į—ā–į–Ľ–ł –ľ–į–Ĺ–ł—Ą–Ķ—Ā—ā, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ —Ā–ĺ–ĺ–Ī—Č–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć: ¬ę–°–Ķ–≥–ĺ —á–į—Ā–į –Ņ—Ä–ł—Ā—ā—É–Ņ–ł–Ľ–į –ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–Ķ –Ě–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ–į—Ź —Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –Ņ–į—Ä—ā–ł—Ź –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł¬Ľ3. –ü—Ä–ĺ–≥—Ä–į–ľ–ľ–į —ć—ā–ĺ–Ļ –Ņ–į—Ä—ā–ł–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī—É—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į–Ľ–į –Ľ–ł–ļ–≤–ł–ī–į—Ü–ł—é –ļ–ĺ–Ľ—Ö–ĺ–∑–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā—ā—Ä–ĺ—Ź –ł —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ł–Ķ —á–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ—Ä–ł–Ĺ–ł–ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į, —á—ā–ĺ –ĺ—ā–≤–Ķ—á–į–Ľ–ĺ —á–į—Ź–Ĺ–ł—Ź–ľ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –≤ –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ—Ā—ā–≤–į. –Ě–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–ĺ–∑–∂–Ķ –Ī—č–Ľ –ĺ—ā–Ņ–Ķ—á–į—ā–į–Ĺ –Ņ—Ä–ł–ļ–į–∑ –ö.–ü. –í–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ī–ĺ–Ļ–Ĺ–ł–ļ–į, –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–į–≥–į–≤—ą–ł–Ļ ¬ę‚Ķ–≤—Ā–Ķ–ľ –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ–į–ľ, –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–ł—Ä—É—é—Č–ł–ľ –≤ –Ď—Ä–į—Ā–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–Ķ –ł –Ī–Ľ–ł–∂–į–Ļ—ą–ł—Ö –ĺ–ļ—Ä–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ź—Ö, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ –≤—Ā–Ķ–ľ –Ľ–ł—Ü–į–ľ, —Ā–≤—Ź–∑–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ —Ā –Ĺ–ł–ľ–ł, –≤ –Ĺ–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —Ā—Ä–ĺ–ļ, —ā. –Ķ. –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–∑–ī–Ĺ–Ķ–Ķ 1 —Ź–Ĺ–≤–į—Ä—Ź 1942 –≥., —Ā–ī–į—ā—Ć —Ā—ā–į—Ä–ĺ—Ā—ā–į–ľ –Ī–Ľ–ł–∂–į–Ļ—ą–ł—Ö —Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –≤—Ā–Ķ –ł–ľ–Ķ—é—Č–Ķ–Ķ—Ā—Ź —É –Ĺ–ł—Ö –ĺ—Ä—É–∂–ł–Ķ, –į —Ā–į–ľ–ł–ľ —Ź–≤–ł—ā—Ć—Ā—Ź –ī–Ľ—Ź —Ä–Ķ–≥–ł—Ā—ā—Ä–į—Ü–ł–ł –≤ –£–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā—ā–į—Ä–ĺ—Ā—ā—č –≤ –Ņ–ĺ—Ā. –õ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ć... –í—Ā–Ķ –Ĺ–Ķ—Ź–≤–ł–≤—ą–ł–Ķ—Ā—Ź –Ī—É–ī—É—ā —Ā—á–ł—ā–į—ā—Ć—Ā—Ź –≤—Ä–į–≥–į–ľ–ł –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–į –ł —É–Ĺ–ł—á—ā–ĺ–∂–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ī–Ķ–∑ –≤—Ā—Ź–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ—Č–į–ī—č. –ü–ĺ—Ä–į –ī–į–≤–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—ā–ł—ā—Ć –Ī–Ķ–∑–ĺ–Ī—Ä–į–∑–ł–Ķ –ł –Ņ—Ä–ł—Ā—ā—É–Ņ–ł—ā—Ć –ļ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł–ł –ľ–ł—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ —ā—Ä—É–ī–ĺ–≤–ĺ–Ļ –∂–ł–∑–Ĺ–ł...¬Ľ4 –ě—ā–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –ė.–ď. –ē—Ä–ľ–ĺ–Ľ–ĺ–≤ —Ā–ĺ–ĺ–Ī—Č–į–Ķ—ā, —á—ā–ĺ —Ä–Ķ–į–ļ—Ü–ł—Ź –Ĺ–į —ć—ā–ĺ—ā –Ņ—Ä–ł–ļ–į–∑ –Ņ—Ä–Ķ–≤–∑–ĺ—ą–Ľ–į –≤—Ā–Ķ –ĺ–∂–ł–ī–į–Ĺ–ł—Ź: —Ā–ĺ—ā–Ĺ–ł –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ –≤—č—ą–Ľ–ł –ł–∑ –Ľ–Ķ—Ā–ĺ–≤ –ł —Ā–ī–į–Ľ–ł—Ā—Ć –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā –ĺ—Ä—É–∂–ł–Ķ–ľ, –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –ł–∑ –Ĺ–ł—Ö –Ņ–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ł–Ľ–ł —Ä—Ź–ī—č –Ņ–ĺ–Ľ–ł—Ü–ł–ł5. –Ę–į–ļ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤—Ā—ā—Ä–Ķ–≤–ĺ–∂–ł–Ľ–ĺ –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ķ —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–ĺ, –ł –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź—ā–ĺ —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ľ–ł–ļ–≤–ł–ī–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć ¬ę–∑–ľ–Ķ–ł–Ĺ–ĺ–Ķ –≥–Ĺ–Ķ–∑–ī–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—ā—Ä—Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ł¬Ľ. –£—ā—Ä–ĺ–ľ 8 —Ź–Ĺ–≤–į—Ä—Ź 1941 –≥. –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ķ –ĺ—ā—Ä—Ź–ī—č –ź.–Ě. –°–į–Ī—É—Ä–ĺ–≤–į, –ó.–ź. –Ď–ĺ–≥–į—ā—č—Ä—Ź, –ö.–ė. –ü–ĺ–≥–ĺ—Ä–Ķ–Ľ–ĺ–≤–į, –ė.–§. –Ď–ĺ—Ä–ĺ–≤–ł–ļ–į, –ĺ—ā—Ä—Ź–ī—č –ł–ľ. –°—ā–į–Ľ–ł–Ĺ–į –ł ¬ę–ó–į –†–ĺ–ī–ł–ŗɬĽ —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–ł–Ľ–ł –Ĺ–į–Ņ–į–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į –Ņ–ĺ—Ā. –õ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ć6. –í —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–Ķ —ć—ā–ĺ–Ļ –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł –ö.–ü. –í–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ī–ĺ–Ļ–Ĺ–ł–ļ –Ī—č–Ľ —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ. –ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ķ–≥–ĺ —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–ł –ĺ–ļ—Ä—É–≥ –≤–ĺ–∑–≥–Ľ–į–≤–ł–Ľ –Ď.–í. –ö–į–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ (—Ä–ł—Ā. 2). –°–ĺ—Ā—Ä–Ķ–ī–ĺ—ā–ĺ—á–ł–≤ –≤—Ā—é –≤–Ľ–į—Ā—ā—Ć –õ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–į –≤ —Ā–≤–ĺ–ł—Ö —Ä—É–ļ–į—Ö, –ĺ–Ĺ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī—É —Ā –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ–į–ľ–ł ¬ę–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–∑ –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ĺ—č—Ö –∑–į–ī–į—á –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–Ľ–į—Ā—ā–ł¬Ľ7. –Ě–ĺ–≤—č–Ļ –Ī—É—Ä–≥–ĺ–ľ–ł—Ā—ā—Ä —É–≤–Ķ–Ľ–ł—á–ł–Ľ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ–ł—Ü–ł–ł –ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ł–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–į–Ľ –Ķ–Ķ –≤ ¬ę–Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ—É—é –ľ–ł–Ľ–ł—Ü–ł—鬼8. –≠—ā–ł –ĺ—ā—Ä—Ź–ī—č —Ä–Ķ–≥—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ł–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ–ł —É—á–į—Ā—ā–ł–Ķ –≤ –į–Ĺ—ā–ł–Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł—Ź—Ö.

–†–ł—Ā. 2. –Ď.–í. –ö–į–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā —á–ł–Ĺ–į–ľ–ł –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ–ł—Ü–ł–ł –≤–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –į–Ĺ—ā–ł–Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł

–£—Ā–Ņ–Ķ—Ö–ł –Ď.–í. –ö–į–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –ĺ—Ā—ā–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–Ķ–∑–į–ľ–Ķ—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł. –í –ľ–į–Ķ 1942 –≥. –Ņ–ĺ–ī –Ķ–≥–ĺ —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–ĺ–ľ –Ĺ–Ķ–ľ—Ü—č –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–į—é—ā —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł –Ě–į–≤–Ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł –ö–ĺ–ľ–į—Ä–ł—á—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ –ě—Ä–Ľ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ., –į —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ē–ľ–ł—ā—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–į –ö—É—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ. –ł —Ā–į–Ĺ–ļ—Ü–ł–ĺ–Ĺ–ł—Ä—É—é—ā —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł–Ķ —ā–į–ļ –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ķ–ľ–ĺ–≥–ĺ –õ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–ļ—Ä—É–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –ö–ĺ–Ĺ—ā—Ä–ĺ–Ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć —ć—ā—É —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł—é –ī–ĺ–Ī—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź ¬ę–Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ–į—Ź –ľ–ł–Ľ–ł—Ü–ł—Ź¬Ľ —É–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥–Ľ–į, –ł –ĺ—Ā–Ķ–Ĺ—Ć—é 1942 –≥. –Ī—č–Ľ–į –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–į –Ņ–Ķ—Ä–≤–į—Ź –ľ–ĺ–Ī–ł–Ľ–ł–∑–į—Ü–ł—Ź –ľ—É–∂—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź 1922‚Äď1925 –≥–≥. —Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –ü–ĺ –Ķ–Ķ —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–į–ľ ¬ę–Ņ–ĺ–ī —Ä—É–∂—Ć–Ķ¬Ľ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —ā—č—Ā—Ź—á —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ. –≠—ā–ĺ –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ–ł–Ľ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –ĺ—ā—Ä—Ź–ī—č ¬ę–Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ľ–ł–Ľ–ł—Ü–ł–ł¬Ľ –≤ –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–ł–Ķ —Ä–Ķ–≥—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –į—Ä–ľ–ł–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –ł –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ–į –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –†–ě–Ě–ź9. –ö 1943 –≥. —ć—ā–ĺ —Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –ī–ĺ—Ā—ā–ł–≥–į–Ľ–ĺ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł 12 —ā—č—Ā. —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –ł –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ–ĺ —Ā—ā–į—ā—É—Ā –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č.

–Ē–ĺ–Ľ–≥–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —ć—ā–ĺ —Ā–ĺ–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ľ–ĺ —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ņ–Ķ—á–į—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–į. –ė –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ł–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ-–Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ł–Ķ –Ņ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ ¬ę–į—Ä–ľ–ł–ł¬Ľ –ĺ–Ī–Ķ—Ä-–Ī—É—Ä–≥–ĺ–ľ–ł—Ā—ā—Ä –ł –ļ–ĺ–ľ–Ī—Ä–ł–≥ –Ď.–í. –ö–į–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ —á–į—Ā—ā–ł—á–Ĺ–ĺ —É–ī–ĺ–≤–Ľ–Ķ—ā–≤–ĺ—Ä—Ź–Ľ –∑–į —Ā—á–Ķ—ā –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–ĺ–≤ –ł –ĺ—Ą–ł—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –ī–ĺ–ļ—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –≤ –≥–į–∑–Ķ—ā–Ķ ¬ę–ď–ĺ–Ľ–ĺ—Ā –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–į¬Ľ10 (—Ä–ł—Ā. 3) –ł ¬ę–Ď—é–Ľ–Ľ–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–Ķ –õ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–ļ—Ä—É–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź¬Ľ11. –ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ, –Ņ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –≤ –ł–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ —Ā–ĺ–Ņ—Ä–ĺ–≤–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–ł –ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –į–Ĺ—ā–ł—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ł–ľ–ł. –í —Ā–≤—Ź–∑–ł —Ā —ć—ā–ł–ľ, –ĺ—Ā–Ķ–Ĺ—Ć—é 1943 –≥. –Ņ—Ä–ł –Ņ–ĺ–ī–ī–Ķ—Ä–∂–ļ–Ķ –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ł—Ö –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ĺ–≤ –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī—č –≤ –õ–Ķ–Ņ–Ķ–Ľ–Ķ –í–ł—ā–Ķ–Ī—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ. (–Ĺ—č–Ĺ–Ķ –†–Ķ—Ā–Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į –Ď–Ķ–Ľ–į—Ä—É—Ā—Ć)12 –Ī—č–Ľ —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ –Ņ–Ķ—á–į—ā–Ĺ—č–Ļ ¬ę–ĺ—Ä–≥–į–Ĺ —ą—ā—É—Ä–ľ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č –†–ě–Ě–ź¬Ľ, –Ņ–ĺ–ī –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ ¬ę–Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É—ā—ƬĽ (—Ä–ł—Ā. 4). –ě–Ĺ –≤—č—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ –Ņ–ĺ–ī –Ľ–ĺ–∑—É–Ĺ–≥–ĺ–ľ ¬ę–Ď–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–≤–ł–∑–ľ –≤–Ķ–ī–Ķ—ā —Ā—ā—Ä–į–Ĺ—É –ļ –≥–ł–Ī–Ķ–Ľ–ł. –Ę–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā–≤–Ķ—Ä–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –°—ā–į–Ľ–ł–Ĺ–į –ł –Ķ–≥–ĺ –ļ–Ľ–ł–ļ–ł —Ā–Ņ–į—Ā–Ķ—ā –†–ĺ–ī–ł–ŗɬĽ.

–†–ł—Ā. 3. –§—Ä–į–≥–ľ–Ķ–Ĺ—ā —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü—č –≥–į–∑–Ķ—ā—č ¬ę–ď–ĺ–Ľ–ĺ—Ā –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–į¬Ľ

–ď–į–∑–Ķ—ā–į –≤—č—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–į –ĺ–ī–ł–Ĺ —Ä–į–∑ –≤ –Ņ—Ź—ā—Ć –ī–Ĺ–Ķ–Ļ –Ĺ–į —á–Ķ—ā—č—Ä–Ķ—Ö —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–į—Ö —Ą–ĺ—Ä–ľ–į—ā–į –ź3. –ü–Ķ—á–į—ā–į–Ľ–į—Ā—Ć –≤ —ā–ł–Ņ–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł–ł –ł–ľ. –ď. –°–ļ–ĺ–Ī–Ľ—Ź–ļ–ĺ–≤–į. –ē—Ā–Ľ–ł —Ā—É–ī–ł—ā—Ć –Ņ–ĺ —ą—ā–į–ľ–Ņ–į–ľ –Ĺ–į –≥–į–∑–Ķ—ā–Ķ, –ł–∑–ī–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ–ĺ–ī—Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī–ł—Ā—ā–ĺ–≤ –≤–Ķ—Ä–ľ–į—Ö—ā–į –≤ –õ–Ķ–Ņ–Ķ–Ľ–Ķ (¬ęPropaganda abtailung der Wermaht. Staffel Lepel¬Ľ).

–°–Ľ–Ķ–ī—É–Ķ—ā –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł—ā—Ć, —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–ł–≥—Ä–į—Ą–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź –Ī—č–Ľ–ĺ –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ĺ–ł–∑–ļ–ł–ľ, –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä–į –Ī—č–Ľ–ł –≤—č–Ņ—É—Č–Ķ–Ĺ—č –Ĺ–į –ļ–į–Ľ—Ć–ļ–Ķ. –ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ, –Ĺ–Ķ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä—Ź –Ĺ–į —ć—ā–ĺ, —ā–ł—Ä–į–∂ ¬ę–Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–≥–ĺ –Ņ—É—ā–ł¬Ľ –Ī—č–Ľ –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –≤—č—Ā–ĺ–ļ ‚Äď 10 —ā—č—Ā. —ć–ļ–∑–Ķ–ľ–Ņ–Ľ—Ź—Ä–ĺ–≤. –≠—ā–ĺ –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –ī–≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č–ľ –Ĺ–į–∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź. –° –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—č, ¬ę–Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É—ā—ƬĽ –Ī—č–Ľ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ĺ–į–∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ –ī–Ľ—Ź –ł–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī–Ķ—Ā–Ņ–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č –ö–į–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ, –į —Ā –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ļ ‚Äď –ī–Ľ—Ź –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī—č —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ.

–†–ł—Ā. 4. –§—Ä–į–≥–ľ–Ķ–Ĺ—ā —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü—č –≥–į–∑–Ķ—ā—č ¬ę–Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É—ā—ƬĽ

–ü–ĺ —ą—ā–į—ā—É –≤ —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–ł –Ī—č–Ľ–ĺ 11 —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ. –Ě–į –ł—é–Ĺ—Ć 1944 –≥. –ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ä–Ķ–ī–į–ļ—ā–ĺ—Ä ‚Äď —Ā—ā–į—Ä—ą–ł–Ļ –Ľ–Ķ–Ļ—ā–Ķ–Ĺ–į–Ĺ—ā –†–ě–Ě–ź –ö.–ú. –ö–į–Ľ–ł–Ĺ–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ (–Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī—ą–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ –Ĺ–į —ć—ā–ĺ–ľ –Ņ–ĺ—Ā—ā—É –Ī—č–Ľ –Ī—č–≤—ą–ł–Ļ –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ł—Ä –Ī–į—ā–į–Ľ—Ć–ĺ–Ĺ–į 341-–Ļ —Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ–ļ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ī–ł–≤–ł–∑–ł–ł —Ā—ā–į—Ä—ą–ł–Ļ –Ľ–Ķ–Ļ—ā–Ķ–Ĺ–į–Ĺ—ā –†–į–Ī–ĺ—á–Ķ-–ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –į—Ä–ľ–ł–ł (–†–ö–ö–ź) –ď.–ē. –•–ĺ–ľ—É—ā–ĺ–≤); –ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ā–Ķ–ļ—Ä–Ķ—ā–į—Ä—Ć ‚Äď –ü.–ė. –°–Ķ–ľ–ł—é—ā–ł–Ĺ; –ļ–ĺ—Ä—Ä–Ķ–ļ—ā–ĺ—Ä—č ‚Äď –ó.–ď. –ď–Ľ–į–ī–ł–Ľ–ł–Ĺ, –Ę.–ú. –†–Ķ—É—ā–ĺ–≤–į –ł –ď.–ď. –•–ĺ—Ä–Ķ–≤; —Ą–ĺ—ā–ĺ–ļ–ĺ—Ä—Ä–Ķ–ļ—ā–ĺ—Ä ‚Äď –Ě.–ź. –Ď–į–ļ—É—ą–į–Ĺ—Ā–ļ–į—Ź; —Ā—ā–Ķ–Ĺ–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł—Ā—ā ‚Äď –õ.–í. –°–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–Ķ–≤–į; —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ ‚Äď –°.–ü. –°–ł–ľ–ĺ–Ĺ—Ź–Ĺ; –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ļ —Ā–ĺ—ā—Ä—É–ī–Ĺ–ł–ļ ‚Äď –ė.–Ē. –ģ—Ä–ĺ–≤; –ľ–į—ą–ł–Ĺ–ł—Ā—ā–ļ–į ‚Äď –Ě.–ú. –ź–ľ–Ī—Ä–ĺ—Ā–ł–ľ–ĺ–≤–į; –Ņ–ĺ—Ā—č–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ ‚Äď –Ě.–ź. –Ď—É–ļ–į–Ĺ–ĺ–≤13.

–ú–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—č –≤ –≥–į–∑–Ķ—ā–Ķ –Ĺ–Ķ—Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ī–Ķ–∑ –Ņ–ĺ–ī–Ņ–ł—Ā–ł –ł–Ľ–ł –Ņ–ĺ–ī –Ņ—Ā–Ķ–≤–ī–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–ľ–ł. –í–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ–ľ —ć—ā–ĺ –ī–Ķ–Ľ–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ī–Ľ—Ź —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ–Ī—č –į–≤—ā–ĺ—Ä—č –ĺ—Ā—ā–į–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–Ķ–ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–ľ–ł –ī–Ľ—Ź —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ł—Ö —Ā–Ņ–Ķ—Ü—Ā–Ľ—É–∂–Ī. –ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ –Ī—č–Ľ–ł –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł –ł –Ņ–ĺ–ī –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–ł–ľ–ł —Ą–į–ľ–ł–Ľ–ł—Ź–ľ–ł. –Ę–į–ļ, –Ĺ–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä, –Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ–į —Ä–į–∑–≤–Ķ–ī–ļ–ł –†–ě–Ě–ź –ľ–į–Ļ–ĺ—Ä –Ď.–ź. –ö–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–ļ—Ä—č–≤–į–Ľ —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –į–≤—ā–ĺ—Ä—Ā—ā–≤–į.

–ü–Ķ—Ä–Ķ–ī–ĺ–≤–ł—Ü–į, –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ĺ, –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—Č–į–Ľ–į—Ā—Ć –≤–į–∂–Ĺ—č–ľ —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł—Ź–ľ, –Ņ—Ä–į–∑–ī–Ĺ–ł—á–Ĺ—č–ľ –ľ–Ķ—Ä–ĺ–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł—Ź–ľ (–ļ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä—É, —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź ¬ę–Ě–į—ą –ļ–ĺ–ľ–Ī—Ä–ł–≥¬Ľ –ļ 45-–Ľ–Ķ—ā–ł—é –Ď.–í. –ö–į–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ľ–ł ¬ę–Ę–ĺ—Ä–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –ľ–Ķ—Ä–ĺ–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł–Ķ¬Ľ –ĺ –Ņ—Ä–į–∑–ī–Ĺ–ł—á–Ĺ–ĺ–ľ —Ā–ĺ–Ī—Ä–į–Ĺ–ł–ł –≤ —á–Ķ—Ā—ā—Ć –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –≥–ĺ–ī–ĺ–≤—Č–ł–Ĺ—č ¬ę—Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź¬Ľ14) –ł–Ľ–ł –ľ–ĺ–≥–Ľ–į –Ī—č—ā—Ć –ĺ–Ī—Č–Ķ–Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –Ę–į–ļ, ‚ĄĖ 15 (27) –ĺ—ā–ļ—Ä—č–≤–į–Ľ–į —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź –Ī–Ķ–∑ –Ņ–ĺ–ī–Ņ–ł—Ā–ł ¬ę–Ē–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ö–Ĺ—č–ļ–į–Ĺ—Ć—Ź!¬Ľ –í –Ĺ–Ķ–Ļ —É–ļ–į–∑—č–≤–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ĺ–į ¬ę–ĺ–Ņ–į—Ā–Ĺ—É—é –Ņ—Ä–ł–≤—č—á–ļ—ɬĽ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–į ‚Äď –Ņ—Ä–ł–≤—č—á–ļ—É —Ā—ā—Ä–į–ī–į—ā—Ć. –ė–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ķ–Ķ, –Ņ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –į–≤—ā–ĺ—Ä–į, –Ĺ–Ķ—Č–į–ī–Ĺ–ĺ —ć–ļ—Ā–Ņ–Ľ—É–į—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–ł –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–≤–ł–ļ–ł, –ł —ć—ā–ĺ ¬ę–Ī—č–Ľ–ĺ –Ī–Ķ—Ā–Ņ–Ľ–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ķ, —ā–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–Ķ, —É–Ĺ–ł–∑–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ —Ā—ā—Ä–į–ī–į–Ĺ–ł–Ķ¬Ľ. –ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—á–ł—Ā–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤—Ā–Ķ—Ö —ā—Ź–≥–ĺ—ā –ł –Ĺ–Ķ–≤–∑–≥–ĺ–ī, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –≤—č–Ņ–į–Ľ–ł –Ĺ–į –ī–ĺ–Ľ—é –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–į –Ņ–ĺ –≤–ł–Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≤–Ľ–į—Ā—ā–ł, –Ī–Ķ–∑—č–ľ—Ź–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł—Ü–ł—Ā—ā –∑–į—Ź–≤–Ľ—Ź–Ľ: ¬ę–ė—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—Ź –ī–į–Ķ—ā –Ĺ–į–ľ –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ĺ—Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ—ā –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–≤–ł–∑–ľ–į, –≤–Ķ—Ä–ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ—é—鬼. –ē—Ā—ā–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ, —ć—ā–į –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ā–≤—Ź–∑—č–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć —Ā –ď–Ķ—Ä–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ–Ļ –ł –Ķ–Ķ –≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł —Ā–ł–Ľ–į–ľ–ł. –ü–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į –≤ –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–ľ—č—ą–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ł–Ľ–ł —Ā–Ľ—É–∂–Ī–į –≤ –į–Ĺ—ā–ł—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ł—Ö –≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö —Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź—Ö —Ä–į—Ā—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–Ķ –ļ–į–ļ –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–į–Ī–ĺ—Ä–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–ł–∑–ľ, –į –ļ–į–ļ ¬ę—Ā—ā—Ä–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ –Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ—É –≤–ĺ–∑—Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—é –ł –ĺ—Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—鬼. –Ę—É—ā –∂–Ķ –Ī—č–Ľ–į –Ņ—Ä–ł–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–į –ł–ī–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ļ–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–į –Ī—č–Ľ–į –ĺ–Ņ—Ä–į–≤–ī—č–≤–į—ā—Ć —ā–į–ļ—É—é –ľ–ĺ–ī–Ķ–Ľ—Ć –Ņ–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź: ¬ę‚Ķ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–≤–ł–∑–ľ ‚Äď –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ł–ľ–ł—Ä–ł–ľ—č–Ļ –≤—Ä–į–≥ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–į¬Ľ15. –Ē–į–∂–Ķ –≤ —ć—ā–ĺ–Ļ –Ĺ–Ķ–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ļ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ĺ–ī–ł–Ĺ –ł–∑ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ—č—Ö –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ľ–į—ā–ĺ–≤ —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł–ļ–ł ¬ę–Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–≥–ĺ –Ņ—É—ā–ł¬Ľ: –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–≤–ł–ļ–ł ‚Äď –≥–Ľ–į–≤–Ĺ—č–Ķ –≤—Ä–į–≥–ł —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–į, –į –Ĺ–Ķ–ľ—Ü—č ‚Äď –Ķ–≥–ĺ ¬ę–ī—Ä—É–∑—Ć—Ź-–ĺ—Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ–ł¬Ľ. –≠—ā–į —Ą–ĺ—Ä–ľ—É–Ľ–į, –Ņ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–ł –ł –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ĺ–≤, –ļ—É—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į–≤—ą–ł—Ö –Ķ–Ķ –ī–Ķ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć, –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–į –Ī—č–Ľ–į –ĺ–Ņ—Ä–į–≤–ī—č–≤–į—ā—Ć —Ā–ĺ—ā—Ä—É–ī–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ —Ā –ĺ–ļ–ļ—É–Ņ–į–Ĺ—ā–į–ľ–ł –≤–ĺ –≤—Ā–Ķ—Ö —Ā—Ą–Ķ—Ä–į—Ö –∂–ł–∑–Ĺ–ł.

–Ě–į –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ļ –∂–Ķ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–Ķ –ľ–ĺ–≥–Ľ–ł —Ä–į–∑–ľ–Ķ—Č–į—ā—Ć—Ā—Ź –≤—č—Ā—ā—É–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–į –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č –†–ě–Ě–ź –ł –ĺ–ļ—Ä—É–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –Ņ—Ä–ĺ–≥—Ä–į–ľ–ľ–Ĺ—č–Ķ –ł–Ľ–ł –ł–ī–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ —Ā–≤–ĺ–ī–ļ–ł ¬ę–í–Ķ—Ä—Ö–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ö–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ď–Ķ—Ä–ľ–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ź—Ä–ľ–ł–ł¬Ľ –ł –Ĺ–ĺ–≤–ĺ—Ā—ā–ł –ĺ —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł—Ź—Ö –≤ –ľ–ł—Ä–Ķ, –Ņ—Ä–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ–ľ—č–Ķ –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ł–ľ–ł –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī–ł—Ā—ā–į–ľ–ł. –Ě–į –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–Ķ —Ä–į–∑–ľ–Ķ—Č–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—č –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ—č—Ö —Ä—É–Ī—Ä–ł–ļ ¬ę–Ē–Ķ–Ľ–į ‚Äú–Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ķ‚Ä̂Ķ¬Ľ, ¬ę–í –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—Č—Ć –Ī–ĺ–Ļ—Ü—É –†–ě–Ě–ź¬Ľ, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ĺ–Ķ–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –ł–ī–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä–į. –Ę—Ä–Ķ—ā—Ć—é —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü—É –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ–ł –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—č –ł–∑ –Ņ–ĺ–≤—Ā–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–Ľ–ł –Ī–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –ī–Ķ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ī–ĺ–Ļ—Ü–ĺ–≤ –†–ě–Ě–ź, –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ł–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –į–Ĺ—ā–ł—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į–Ĺ–ł—Ź –ł –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł –Ĺ–į –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ —ā–Ķ–ľ—č. –Ě–į —á–Ķ—ā–≤–Ķ—Ä—ā–ĺ–Ļ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–Ķ –≤–Ķ–Ľ–į—Ā—Ć –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ–į—Ź —Ä—É–Ī—Ä–ł–ļ–į ¬ę–£–≥–ĺ–Ľ–ĺ–ļ —é–ľ–ĺ—Ä–į¬Ľ, –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ĺ–Ī—ä—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ –Ī—Ä–į–ļ–ĺ—Ā–ĺ—á–Ķ—ā–į–Ĺ–ł—Ź—Ö –ł —Ä–ĺ–∑—č—Ā–ļ–į—Ö, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ –ļ–į—Ä–ł–ļ–į—ā—É—Ä—č, —Ā—ā–ł—Ö–ł –ł –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—č —Ä–į–∑–≤–Ľ–Ķ–ļ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä–į. –ö—Ä–ĺ–ľ–Ķ —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ–≥–Ľ–ł —Ä–į–∑–ľ–Ķ—Č–į—ā—Ć—Ā—Ź –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ —Ä–Ķ–ļ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ–ī–į—Ü–ł–ł –Ņ–ĺ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł–ł –ī–ĺ—Ā—É–≥–į –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā–Ľ—É–∂–į—Č–ł—Ö –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č.

–í—Ā–Ķ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—č –≥–į–∑–Ķ—ā—č ¬ę–Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É—ā—ƬĽ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ–ł—ā—Ć –Ĺ–į –ī–≤–Ķ –Ĺ–Ķ—Ä–į–≤–Ĺ—č–Ķ —á–į—Ā—ā–ł. –ü–Ķ—Ä–≤–į—Ź (–Ĺ–Ķ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ 10 %) ‚Äď —ć—ā–ĺ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ľ–ł –Ĺ–Ķ–ľ—Ü—č, –į –≤—ā–ĺ—Ä–į—Ź (–ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī—ä–Ķ–ľ) ‚Äď —ā–Ķ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ī—č–Ľ–ł –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ—č —ą—ā–į—ā–Ĺ—č–ľ–ł –ł–Ľ–ł –≤–Ĺ–Ķ—ą—ā–į—ā–Ĺ—č–ľ–ł —Ā–ĺ—ā—Ä—É–ī–Ĺ–ł–ļ–į–ľ–ł —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–ł.

–ú–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—č –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł –ĺ—Ā–≤–Ķ—Č–į–Ľ–ł —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł—Ź –≤ –ľ–ł—Ä–Ķ, –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į —Ą—Ä–ĺ–Ĺ—ā–į—Ö –ł –∑–į—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ–Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā–Ĺ—č—Ö –Ľ–ł—Ü –Ę—Ä–Ķ—ā—Ć–Ķ–≥–ĺ —Ä–Ķ–Ļ—Ö–į. –ě–Ĺ–ł –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ī–Ķ–∑ —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–į–≤–ļ–ł. –ė—Ö —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–∑—É–Ķ—ā –ļ—Ä–į–Ļ–Ĺ—Ź—Ź —ā–Ķ–Ĺ–ī–Ķ–Ĺ—Ü–ł–ĺ–∑–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ł —Ą—Ä–į–≥–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –≤ –Ņ–ĺ–ī–į—á–Ķ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–į –ł —ā–ł—Ä–į–∂–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –ľ–ł—Ą–ĺ–≤ –≥–Ķ–Ī–Ī–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī—č. –Ę–ł–Ņ–ł—á–Ĺ—č–ľ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä–ĺ–ľ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā —Ā–Ľ—É–∂–ł—ā—Ć –∑–į—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ ¬ę—Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź –≥–Ķ—Ä–ľ–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–Ķ—Ā—Ā—č –≥–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ī–ł–Ĺ–į –Ē–ł—ā—Ä–ł—Ö–į¬Ľ –ĺ –≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź ¬ę–≤–Ĺ–ĺ–≤—Ć –ł–∑–ĺ–Ī—Ä–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö —Ā—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤¬Ľ –≤ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤ –ź–Ĺ–≥–Ľ–ł–ł16.

–ü—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł, –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ā–ĺ—ā—Ä—É–ī–Ĺ–ł–ļ–į–ľ–ł —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–ł, –ĺ—ā–Ľ–ł—á–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–Ļ –ĺ–Ī—ä–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é, —Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ—Ć –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź–Ľ–į—Ā—Ć –≤ –∑–į–≤–ł—Ā–ł–ľ–ĺ—Ā—ā–ł –ĺ—ā —ā–Ķ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –í —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ, –ī–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—č –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ–ł—ā—Ć –Ĺ–į –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —ā–Ķ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ. –ü–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ķ –ł–∑ –Ĺ–ł—Ö ‚Äď –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ł–Ķ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—č –ł –ł–ī–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł. –í—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ ‚Äď –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—č –Ņ–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–ľ–Ķ—ā–į–ľ –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ–ł. –Ę—Ä–Ķ—ā—Ć–Ķ ‚Äď –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—č –ł –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī–į —Ā –Ĺ–ł–ľ–ł.

–ü–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ķ —ā–Ķ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–ĺ —Ā —É—á–Ķ—ā–ĺ–ľ –ī–≤–ĺ–Ļ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į–∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź. –ü–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É —Ā—ā–į—ā—Ć–ł –į–Ĺ—ā–ł—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī—č —á–Ķ—Ä–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–į–ľ–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ, –Ņ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–ł, –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ—č –Ī—č–Ľ–ł –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į—ā—Ć –į–Ľ—Ć—ā–Ķ—Ä–Ĺ–į—ā–ł–≤–Ĺ—É—é –ľ–ĺ–ī–Ķ–Ľ—Ć –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —É—Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ—Ā—ā–≤–į.

–Ē–Ľ—Ź –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł —Ā—ā–į–Ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į –ł –Ņ—Ä–ĺ–≤–ĺ–ī–ł–ľ–ĺ–Ļ –ł–ľ –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł–ļ–ł –Ĺ–Ķ—Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–Ļ –≤ —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ł—Ö –ł–Ľ–ł –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö —Ā—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤–į—Ö –ľ–į—Ā—Ā–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ł–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ł. –Ę–ł–Ņ–ł—á–Ĺ—č–ľ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä–ĺ–ľ —ā–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–į –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā —Ā–Ľ—É–∂–ł—ā—Ć —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź

¬ę‚Äú–Ē–į—Ä –Ņ–į—ā—Ä–ł–ĺ—ā–į‚ÄĚ (–ü–ĺ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–į–ľ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–≤–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–Ķ—Ā—Ā—č)¬Ľ, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –∑–į –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤—É –ī–Ľ—Ź –ļ—Ä–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–į –≤–∑—Ź—ā–į –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł—Ź –ł–∑ –Ņ–Ķ—á–į—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–į –©—É—á–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–Ļ–ļ–ĺ–ľ–į –ö–ü(–Ī) –Ď–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā—Ā–ł–ł ¬ę–ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į–ľ—Ź¬Ľ. –ü—Ä–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–ł, —á—ā–ĺ —ā–į–ļ–į—Ź –≥–į–∑–Ķ—ā–į –ł —É–Ņ–ĺ–ľ—Ź–Ĺ—É—ā—č–Ļ –Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä —Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ–ł17. –°–Ĺ–į—á–į–Ľ–į –į–≤—ā–ĺ—Ä –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–į –ī–į–Ķ—ā –≤–Ķ—Ā—Ć–ľ–į –Ĺ–Ķ–Ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ—É—é —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł—Ā—ā–ł–ļ—É —Ā–į–ľ–ĺ–ľ—É –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł—é: ¬ę—Ā–ļ–≤–Ķ—Ä–Ĺ—č–Ļ —Ā–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ł–Ļ –Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–ļ, –ł–∑–ī–į–≤–į–Ķ–ľ—č–Ļ –≤ –Ľ–Ķ—Ā—ɬĽ. –Ę–į–ļ–ĺ–Ķ –ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā—Ä–į–∑—É –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–į—Ā—ā—Ä–ĺ–ł—ā—Ć —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź –Ĺ–į —Ā–ļ–Ķ–Ņ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ –Ņ–į—Ä—ā–ł–Ļ–Ĺ–ĺ–Ļ –≥–į–∑–Ķ—ā–Ķ, –ĺ–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ, –Ņ—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ —Ā—ā–ĺ–ł—ā –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł—ā—Ć, —á—ā–ĺ —Ā–į–ľ ¬ę–Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É—ā—ƬĽ –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ł–ľ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–Ľ–ł–≥—Ä–į—Ą–ł–ł –Ĺ–Ķ –ĺ—ā–Ľ–ł—á–į–Ľ—Ā—Ź. –Ē–į–Ľ–Ķ–Ķ –ź. –Ē—Ź—ā–Ľ–ĺ–≤ (–≤–Ķ—Ä–ĺ—Ź—ā–Ĺ–Ķ–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ, —ć—ā–ĺ –Ņ—Ā–Ķ–≤–ī–ĺ–Ĺ–ł–ľ) —Ü–ł—ā–ł—Ä—É–Ķ—ā —Ā–į–ľ—É –∑–į–ľ–Ķ—ā–ļ—É: ¬ę–°–į—Ä–į—ā–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–Ļ –ļ–ĺ–Ľ—Ö–ĺ–∑–Ĺ–ł–ļ –§–Ķ—Ä–į–Ņ–ĺ–Ĺ—ā –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤–ł—á –ď–ĺ–Ľ–ĺ–≤–į—ā—č–Ļ –∑–į 100 000 —Ä—É–Ī–Ľ–Ķ–Ļ –ł–∑ —Ā–≤–ĺ–ł—Ö —Ā–Ī–Ķ—Ä–Ķ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –ļ—É–Ņ–ł–Ľ –ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–į–Ľ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ—É –∑–Ķ–ľ–Ľ—Ź–ļ—É ‚Äď –ľ–į–Ļ–ĺ—Ä—É –ē—Ä–Ķ–ľ–ł–Ĺ—É ‚Äď –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ —Ā–į–ľ–ĺ–Ľ–Ķ—ā-–ł—Ā—ā—Ä–Ķ–Ī–ł—ā–Ķ–Ľ—ƬĽ. –Ē–į–Ľ–Ķ–Ķ –į–≤—ā–ĺ—Ä –≤—č—Ä–į–∂–į–Ķ—ā —Ā–ĺ–ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–ł —ć—ā–ĺ–≥–ĺ ¬ę–∑–į–∂–ł—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ļ–ĺ–Ľ—Ö–ĺ–∑–Ĺ–ł–ļ–į¬Ľ –ł ¬ę–Ĺ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –ļ—É–Ľ–į–ļ–į¬Ľ. –ė –ī–į–∂–Ķ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –≥–ł–Ņ–ĺ—ā–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź—ā–ł—Ź —Ą–į–ļ—ā–į —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –§–Ķ—Ä–į–Ņ–ĺ–Ĺ—ā–į –ü–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤–ł—á–į –ź. –Ē—Ź—ā–Ľ–ĺ–≤ –∑–į–ī–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ĺ–ľ: ¬ę–ě—ā–ļ—É–ī–į –ĺ–Ĺ –ľ–ĺ–≥ –≤–∑—Ź—ā—Ć 100 000 —Ä—É–Ī–Ľ–Ķ–Ļ?¬Ľ –ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —á–Ķ–≥–ĺ –į–≤—ā–ĺ—Ä —Ä–ł—Ā—É–Ķ—ā –≤–Ķ—Ā—Ć–ľ–į –Ĺ–Ķ—É—ā–Ķ—ą–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—É—é –ļ–į—Ä—ā–ł–Ĺ—É –Ĺ–ł—Č–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ł—Ö –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ, –Ņ–ĺ –Ķ–≥–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é, –Ķ–Ľ–Ķ-–Ķ–Ľ–Ķ —Ā–≤–ĺ–ī—Ź—ā –ļ–ĺ–Ĺ—Ü—č —Ā –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–į–ľ–ł –ł –Ĺ–Ķ —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ĺ—č –Ĺ–Ķ —ā–ĺ —á—ā–ĺ –ļ –∂–Ķ—Ä—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—é, –į –ī–į–∂–Ķ –ļ –Ĺ–į–ļ–ĺ–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é —ā–į–ļ–ĺ–Ļ —Ā—É–ľ–ľ—č. –ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –≤—č—ą–Ķ—Ā–ļ–į–∑–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –į–≤—ā–ĺ—Ä –ĺ–Ī—ä—Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–ł—Ä—É–Ķ–ľ—É—é –∑–į–ľ–Ķ—ā–ļ—É ¬ę–∂–ł–ī–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–ľ –≤—č–ľ—č—Ā–Ľ–ĺ–ľ¬Ľ –ł —Ā–ĺ–ĺ–Ī—Č–į–Ķ—ā —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ –ĺ –ī–≤—É—Ö —Ü–Ķ–Ľ—Ź—Ö, —Ä–į–ī–ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö, –Ņ–ĺ –Ķ–≥–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é, ¬ę–Ņ–į—ā–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ļ—Ä–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–≤—Ā–ļ–ł–Ķ –ĺ–Ī–ľ–į–Ĺ—Č–ł–ļ–ł¬Ľ –Ņ—Ä–ł–Ī–Ķ–≥–Ľ–ł –ļ ¬ę—ā–į–ļ–ĺ–Ļ –∂—É–Ľ—Ć–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ľ–į—Ö–ł–Ĺ–į—Ü–ł–ł¬Ľ. –ü–Ķ—Ä–≤–į—Ź ‚Äď ¬ę–Ņ–ĺ–ī—Ā—ā–Ķ–≥–Ĺ—É—ā—Ć –ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –ļ–ĺ–Ľ—Ö–ĺ–∑–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤¬Ľ –ł –≤—ā–ĺ—Ä–į—Ź ‚Äď ¬ę–≤—ā–Ķ—Ä–Ķ—ā—Ć –ĺ—á–ļ–ł –Ĺ–Ķ–ī–ĺ–≤–Ķ—Ä—á–ł–≤—č–ľ —Ā–ĺ—é–∑–Ĺ–ł–ļ–į–ľ, –į–Ĺ–≥–Ľ–ĺ-–į–ľ–Ķ—Ä–ł–ļ–į–Ĺ—Ü–į–ľ¬Ľ, —á—ā–ĺ –≤ –°–°–°–† –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ –∂–ł–≤–Ķ—ā –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ī–ĺ–≥–į—ā–ĺ –ł –Ľ–Ķ–≥–ļ–ĺ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –ļ—É–Ņ–ł—ā—Ć —Ā–į–ľ–ĺ–Ľ–Ķ—ā –ī–Ľ—Ź —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –Ĺ—É–∂–ī –ł–Ľ–ł –Ņ–ĺ–ī–į—Ä–ł—ā—Ć –Ķ–≥–ĺ –≥–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤—É18.

–ú–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—č —ā–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–Ľ–į–Ĺ–į, –Ņ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–ł, –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ—č –Ī—č–Ľ–ł —É–Ī–Ķ–ī–ł—ā—Ć —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –≤–ĺ ¬ę–Ľ–∂–ł¬Ľ —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į –ł —ā–Ķ–ľ —Ā–į–ľ—č–ľ –Ņ–ĺ–ī–ĺ—Ä–≤–į—ā—Ć –≤–Ķ—Ä—É –≤ –Ņ–ĺ–Ī–Ķ–ī—É –Ĺ–į–ī –Ĺ–į—Ü–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ď–Ķ—Ä–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ–Ļ.

–í –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä–į –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–į, –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī–ł—Ä–ĺ–≤–į–≤—ą–Ķ–≥–ĺ –ł–Ĺ—É—é, –Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ—É—é –ľ–ĺ–ī–Ķ–Ľ—Ć –≥–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —É—Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ—Ā—ā–≤–į, –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –≤—č—Ā—ā—É–Ņ–ł—ā—Ć —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź ¬ę–ö–Ľ–į—Ā—Ā–ĺ–≤–į—Ź –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī–į –ł–Ľ–ł –Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į—Ü–ł–ł?¬Ľ –í –Ĺ–Ķ–Ļ –Ī–Ķ–∑—č–ľ—Ź–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –į–≤—ā–ĺ—Ä –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ĺ–Ķ–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–≥–ĺ –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–į –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ, –Ņ—Ä–ł–≤–Ķ–ī—ą–ł—Ö —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –ļ ¬ę–≥–Ľ—É–Ī–ĺ—á–į–Ļ—ą–Ķ–ľ—É –ł–ī–Ķ–Ļ–Ĺ–ĺ-–ī—É—Ö–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–ľ—É –ļ—Ä–ł–∑–ł—Ā—ɬĽ, –Ņ–ĺ–ļ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā –≤—č—Ö–ĺ–ī –ł–∑ —Ā–Ľ–ĺ–∂–ł–≤—ą–Ķ–Ļ—Ā—Ź —Ā–ł—ā—É–į—Ü–ł–ł. –ē—Ā–Ľ–ł –≥–Ľ–į–≤–Ĺ—č–ľ –≤–ł–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ —ā—Ź–∂–Ķ–Ľ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ –ľ–ł—Ä–Ķ –ĺ–Ī—ä—Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź ¬ę—á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ–Ĺ–į–≤–ł—Ā—ā–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ —É—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ľ–į—Ä–ļ—Ā–ł–∑–ľ–į¬Ľ, —ā–ĺ –≤—č—Ö–ĺ–ī –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–į–≥–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ–ĺ —Ą–ĺ—Ä–ľ—É–Ľ–Ķ: ¬ę–Ě–Ķ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ĺ–≤–į—Ź –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī–į‚Ķ, –į –Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –ļ–į–ļ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ –ł–∑ –Ķ—Ā—ā–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —Ā–≤–ĺ–Ļ—Ā—ā–≤ –ł —Ā—ā—Ä–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ¬Ľ. –Ē–į–Ľ–Ķ–Ķ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö —Ä–į—Ā—Ā—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ł–ľ—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–į—Ö —ā–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ī—Ö–ĺ–ī–į –Ī—č–Ľ–ĺ –∑–į—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ ¬ę–Ĺ–ĺ–≤–į—Ź –≤–Ľ–į—Ā—ā—Ć –Ě–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ-–Ę—Ä—É–ī–ĺ–≤–ĺ–Ļ –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł –ĺ–Ī–Ķ—Ā–Ņ–Ķ—á–ł—ā –Ņ—Ä–Ķ–ĺ–ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–Ķ–ł–∑–Ī–Ķ–∂–Ĺ—č—Ö –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ—Ä–Ķ—á–ł–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –ł —Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –∑–į–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į¬Ľ. –ö–į–ļ–ł–ľ –Ī—É–ī–Ķ—ā —ć—ā–ĺ –∑–į–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ –ł –ļ–į–ļ –ĺ–Ĺ–ĺ –Ī—É–ī–Ķ—ā —Ä–į–∑—Ä–Ķ—ą–į—ā—Ć –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ—Ä–Ķ—á–ł—Ź, –į–≤—ā–ĺ—Ä —É–ļ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ĺ–Ī—Č–ł–ľ–ł —Ą—Ä–į–∑–į–ľ–ł, –Ĺ–į–ľ–Ķ–ļ–į—Ź –Ĺ–į –ł–ī–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—é –Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ-—Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–į—Ä—ā–ł–ł –Ď.–í. –ö–į–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ (–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –≤–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ–ľ –ļ–ĺ–Ņ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–į —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ł—Ö –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–≥), –į —ā–į–ļ–∂–Ķ —ā–Ķ–ĺ—Ä–Ķ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –Ĺ–į—Ä–į–Ī–ĺ—ā–ļ–ł –Ě–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ-—ā—Ä—É–ī–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ—é–∑–į (–Ě–Ę–°)19. –ó–į–ļ–į–Ĺ—á–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź, –ļ–į–ļ –ł –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ĺ –į–≥–ł—ā–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ—É –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—É, –≥—Ä–ĺ–ľ–ļ–ł–ľ –Ľ–ĺ–∑—É–Ĺ–≥–ĺ–ľ: ¬ę–Ě–Ķ –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī–į –≤–Ĺ—É—ā—Ä–ł –Ĺ–į—Ü–ł–ł, –į –Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ķ–Ķ –≤–Ķ–ī–Ķ—ā –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –ļ —Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–Ņ—Ä–į–≤–Ķ–ī–Ľ–ł–≤–ĺ—Ā—ā–ł¬Ľ20.

–ė–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —ā–į–ļ–ł–ľ–ł —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź–ľ–ł –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī–ł—Ā—ā—č –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č –†–ě–Ě–ź –Ņ—č—ā–į–Ľ–ł—Ā—Ć —É–Ī–Ķ–ī–ł—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –Ī–ĺ–Ļ—Ü–ĺ–≤ –≤ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –≤—č–Ī—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ł–ī–Ķ–į–Ľ–ĺ–≤, –į –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ —Ā–ĺ–Ī–Ľ–į–∑–Ĺ–ł—ā—Ć –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ–Ļ ¬ę–į–Ľ—Ć—ā–Ķ—Ä–Ĺ–į—ā–ł–≤–ĺ–Ļ —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ł–ī–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł¬Ľ.

–ē—Ā–Ľ–ł –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć –ĺ –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ —ā–Ķ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł, –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–≤—ą–ł–Ķ—Ā—Ź –≤ –≥–į–∑–Ķ—ā–Ķ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—č –Ņ–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–ľ–Ķ—ā–į–ľ –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ–ł –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ—č –Ī—č–Ľ–ł —Ā—ā–į—ā—Ć –Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–ł–Ķ–ľ –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ł—Ä–į–ľ –ł –Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ–į–ľ ¬ę–į—Ä–ľ–ł–ł¬Ľ –Ď.–í. –ö–į–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ī–Ľ—Ź –Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –∑–į–Ĺ—Ź—ā–ł–Ļ —Ā –Ņ–ĺ–ī—á–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ľ–ł—á–Ĺ—č–ľ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–ĺ–ľ, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ –ī–Ľ—Ź —Ā–į–ľ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –Ĺ–į–≤—č–ļ–ĺ–≤ –≤—Ā–Ķ—Ö –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā–Ľ—É–∂–į—Č–ł—Ö –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č. –ü–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –≤ —ć—ā–ĺ–ľ –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ—Ź–Ľ–į—Ā—Ć —ā–Ķ–ľ, —á—ā–ĺ –∑–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź —á–į—Ā—ā—Ć –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–į –ł–∑ –ľ–ĺ–Ī–ł–Ľ–ł–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ľ–ł—Ü 1925‚Äď1926 –≥–≥. —Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź, —Ä–į–Ĺ–Ķ–Ķ –≤ –į—Ä–ľ–ł–ł –Ĺ–Ķ —Ā–Ľ—É–∂–ł–≤—ą–ł—Ö. –ö–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–Ĺ—č–Ķ –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ–ł –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā–Ľ—É–∂–į—Č–ł–Ķ, —á—Ć—Ź –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ–į –Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ–ĺ –ł—Ö —Ä–į–Ĺ–≥—É (–ľ–Ľ–į–ī—ą–ł–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā—Ä—É–ļ –†–ö–ö–ź –≤ –†–ě–Ě–ź ‚Äď –Ņ–ĺ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–≤–Ĺ–ł–ļ, —Ä—Ź–ī–ĺ–≤–ĺ–Ļ —ą–ĺ—Ą–Ķ—Ä –†–ö–ö–ź –≤ –†–ě–Ě–ź ‚Äď —Ā—ā–į—Ä—ą–ł–Ļ –Ľ–Ķ–Ļ—ā–Ķ–Ĺ–į–Ĺ—ā)21.

–ě–ī–Ĺ–ł–ľ –ł–∑ –≤–į–∂–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–ł—Ö —Ź–≤–Ľ—Ź–Ľ–ĺ—Ā—Ć —ā—Ä–Ķ—ā—Ć–Ķ —ā–Ķ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ ‚Äď –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—č –ł –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī–į —Ā –Ĺ–ł–ľ–ł. –ě–Ĺ–ĺ —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–ĺ –ł–∑ –ī–≤—É—Ö –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ—č—Ö —á–į—Ā—ā–Ķ–Ļ. –ü–Ķ—Ä–≤–į—Ź ‚Äď –į–Ĺ—ā–ł–Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–į—Ź –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–į –Ī—č–Ľ–į –≤—č—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ –ł –ł—Ö –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –≤ –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ł–≥–Ľ—Ź–ī–Ĺ–ĺ–ľ —Ā–≤–Ķ—ā–Ķ –ł –Ņ–ĺ–Ī—É–ī–ł—ā—Ć —Ä—Ź–ī–ĺ–≤–ĺ–Ļ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤ ¬ę–Ľ–Ķ—Ā–Ĺ—č—Ö —Ā–ĺ–Ľ–ī–į—ā¬Ľ –ĺ—ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć—Ā—Ź –ĺ—ā —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī—č –ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ļ—ā–ł –Ĺ–į —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—É –ļ–į–ľ–ł–Ĺ—Ü–Ķ–≤. –í—ā–ĺ—Ä–į—Ź ‚Äď –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł–Ķ –Ī–ĺ–Ķ–≤—č—Ö –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–Ļ, –Ņ—Ä–ĺ–≤–ĺ–ī–ł–≤—ą–ł—Ö—Ā—Ź –Ī—Ä–ł–≥–į–ī–ĺ–Ļ –†–ě–Ě–ź –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤ –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ.

–Ē–Ľ—Ź –≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –į–Ĺ—ā–ł–Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī—č –≤ –≥–į–∑–Ķ—ā–Ķ ¬ę–Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É—ā—ƬĽ, —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł—Ź –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ–į —ą–ł—Ä–ĺ–ļ–ł–Ļ —Ā–Ņ–Ķ–ļ—ā—Ä –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–ĺ–≤. –Ę–į–ļ, –≤ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł –ľ–į–Ļ–ĺ—Ä–į –Ď.–ź. –ö–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ ¬ę–ě –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ–į—Ö¬Ľ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–≤ –ľ–į–Ĺ–ł–Ņ—É–Ľ—Ź—Ü–ł–ł —Ā–ĺ–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ. –í –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–į –į–≤—ā–ĺ—Ä –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –ĺ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ–ľ –ľ–Ľ–į–ī—ą–Ķ–ľ –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ł—Ä–Ķ –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –į—Ä–ľ–ł–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –≤ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ —Ä–į–ī–ł—Ā—ā–į –Ī—č–Ľ –∑–į–Ī—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ĺ –≤ –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ—É—é –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—É –ö–ł—Ä–ł–Ľ–Ľ–ĺ–≤–į –≤ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–Ķ –Ď–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ–≤–ł—á. –Ę–į–ľ ¬ę–Ķ–ľ—É –Ņ—Ä–ł—ą–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ņ–ĺ–∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ–ł—ā—Ć—Ā—Ź —Ā —É–∂–į—Ā–į–ľ–ł –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö –Ī—É–ī–Ĺ–Ķ–Ļ¬Ľ, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ ¬ę—Ā–į–ľ —Ä–į–ī–ł—Ā—ā ‚Ķ –Ĺ–Ķ —Ā—É–ľ–Ķ–Ľ —Ā—Ä–į–∑—É —Ā—ā–į—ā—Ć –∑–į–Ņ—Ä–į–≤—Ā–ļ–ł–ľ –≥—Ä–į–Ī–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ –ł ‚Ķ –Ķ–ľ—É –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć —á–į—Ā—ā–ĺ –≥–ĺ–Ľ–ĺ–ī–į—ā—ƬĽ. –ß—ā–ĺ–Ī—č –ł–∑–Ī–Ķ–∂–į—ā—Ć –≥–ĺ–Ľ–ĺ–ī–į, –ļ–į–ļ —Ā–ĺ–ĺ–Ī—Č–į–Ľ –Ď.–ź. –ö–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ, —Ä–į–ī–ł—Ā—ā –ľ–Ķ–Ĺ—Ź–Ľ —É –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ –Ĺ–į –Ķ–ī—É —Ā–≤–ĺ–Ķ –ĺ–Ī–ľ—É–Ĺ–ī–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ, —Ā–Ĺ–į—Ä—Ź–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ł –ĺ—Ä—É–∂–ł–Ķ, –Ņ–ĺ–ļ–į –Ĺ–Ķ ¬ę–ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ā—Ź —Ä–į–∑–ī–Ķ—ā—č–ľ, –≥–ĺ–Ľ–ĺ–ī–Ĺ—č–ľ –ł –Ī–Ķ–∑–ĺ—Ä—É–∂–Ĺ—č–ľ¬Ľ22. –ß—ā–ĺ–Ī—č —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ä–ł–Ľ –≤ –Ņ–ĺ–ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —ć—ā–ĺ–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł, –į–≤—ā–ĺ—Ä –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É–Ķ—ā –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī ¬ę–ĺ—á–Ķ–≤–ł–ī—Ü—č —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł—Ź¬Ľ, —Ā–ĺ–ĺ–Ī—Č–ł–≤, —á—ā–ĺ –≤—Ā–Ķ —ć—ā–ĺ –Ķ–ľ—É –Ņ–ĺ–≤–Ķ–ī–į–Ľ —Ā–į–ľ —Ä–į–ī–ł—Ā—ā, –≤–∑—Ź—ā—č–Ļ –≤ –Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ –Ī–ĺ–Ļ—Ü–į–ľ–ł –†–ě–Ě–ź.

–Ē–į–Ľ–Ķ–Ķ, —Ā –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–į ¬ę–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–į—Ź –į–Ĺ–į–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź¬Ľ, —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑—č–≤–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć, —á—ā–ĺ –ł–∑-–∑–į –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł—Ö –Ņ–ĺ—ā–Ķ—Ä—Ć –≤ –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö –ĺ—ā—Ä—Ź–ī–į—Ö –≤ —Ö–ĺ–ī–Ķ –Ī–ĺ–Ķ–≤ —Ā –ļ–į–ľ–ł–Ĺ—Ü–į–ľ–ł –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź—ā–ĺ —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ ¬ę—Ä–į—Ā—Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –ľ–Ķ–Ľ–ļ–ł–Ķ ‚Ķ–ĺ—ā—Ä—Ź–ī—č –ł –≤–Ľ–ł—ā—Ć –ł—Ö –≤ ‚Ķ –ļ—Ä—É–Ņ–Ĺ—č–Ķ¬Ľ. –Ě–ĺ –ł–∑-–∑–į —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ, –Ņ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –į–≤—ā–ĺ—Ä–į —Ā—ā–į—ā—Ć–ł, ¬ę–ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ł—Ä–ĺ–ľ —Ö–ĺ—á–Ķ—ā—Ā—Ź –Ī—č—ā—Ć –ļ–į–∂–ī–ĺ–ľ—ɬĽ –ł ¬ę–Ī—č—ā—Ć –≤ –Ņ–ĺ–ī—á–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–ł —É –ī—Ä—É–≥–ĺ–≥–ĺ ‚Äď –∑–Ĺ–į—á–ł—ā –ĺ—ā–ī–į—ā—Ć –Ķ–ľ—É –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą—É—é —á–į—Ā—ā—Ć –Ĺ–į–≥—Ä–į–Ī–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–嬼, —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ ¬ę–Ĺ–į—á–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ľ–Ķ–∂–ī–ĺ—É—Ā–ĺ–Ī–ł—ܗ謼. –í—Ā–Ķ —ć—ā–ĺ, –ļ–į–ļ —É–≤–Ķ—Ä—Ź–Ķ—ā –Ď.–ź. –ö–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ, –Ņ—Ä–ł–≤–Ķ–Ľ–ĺ –ļ –Ķ–∂–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–≤–Ĺ–ĺ–ľ—É –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é –Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ī–Ķ–∂—á–ł–ļ–ĺ–≤ –ł–∑ –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö –ĺ—ā—Ä—Ź–ī–ĺ–≤. –ü–ĺ–ī–≤–ĺ–ī—Ź –ł—ā–ĺ–≥ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ā—ā–į—ā—Ć–ł, –Ķ–Ķ –į–≤—ā–ĺ—Ä –ĺ—ā –Ņ–ĺ–Ī–Ķ–ī–Ĺ—č—Ö —Ä–Ķ–Ľ—Ź—Ü–ł–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ö–ĺ–ī–ł—ā –ļ –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ —Ā–ľ–Ķ–Ľ—č–ľ –Ņ—Ä–ĺ–≥–Ĺ–ĺ–∑–į–ľ, –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É—Ź –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī ¬ę–ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā–į—ā–į—Ü–ł—Ź —Ą–į–ļ—ā–ĺ–≤¬Ľ: ¬ę–Ď–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ķ –ļ–ĺ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –ł—Ö (–ł–ľ–Ķ—é—ā—Ā—Ź –≤ –≤–ł–ī—É –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—č. ‚Äď –ü—Ä–ł–ľ. –į–≤—ā.) —É–∂–Ķ —á–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ —Ā—Ä–į–∂–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤ –Ľ–Ķ—Ā–Ĺ—č—Ö –Ī–į–Ĺ–ī–ł—ā–ĺ–≤. –Ē–Ľ—Ź –Ĺ–ł—Ö —É–∂–Ķ –ļ–ĺ–Ĺ—á–ł–Ľ–į—Ā—Ć –≥–ĺ–Ľ–ĺ–ī–Ĺ–į—Ź –≤–ĺ–Ľ—á—Ć—Ź –∂–ł–∑–Ĺ—Ć. –ė –Ĺ–Ķ–ī–į–Ľ–Ķ–ļ —É–∂–Ķ —ā–ĺ—ā –ī–Ķ–Ĺ—Ć, –ļ–ĺ–≥–ī–į —ā—č—Ā—Ź—á–ł –Ĺ–ĺ–≤—č—Ö –Ī–ĺ–Ļ—Ü–ĺ–≤ –Ĺ–į—ą–Ķ–Ļ –Ď—Ä–ł–≥–į–ī—č, –Ņ–ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–ł–≤ —Ā –Ī–į–Ĺ–ī–ł—ā–ł–∑–ľ–ĺ–ľ, –ĺ—ā–ļ—Ä–ĺ—é—ā –Ņ—É—ā—Ć –≤ –Ĺ–ĺ–≤—É—é –∂–ł–∑–Ĺ—Ć –ł–∑–ľ—É—á–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ—É —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–ľ—É –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī—ɬĽ23.

–ö—Ä–ĺ–ľ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ł—Ö —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ –≤ –į—Ä—Ā–Ķ–Ĺ–į–Ľ–Ķ ¬ę–Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–≥–ĺ –Ņ—É—ā–ł¬Ľ –Ī—č–Ľ–ł –ł –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —Ā–Ķ—Ä—Ć–Ķ–∑–Ĺ—č–Ķ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—č –ī–Ľ—Ź –ł–ī–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī—č —Ā –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ–į–ľ–ł. –Ę–į–ļ –≤ ‚ĄĖ 15 (27) –ĺ—ā 28 –ł—é–Ĺ—Ź 1944 –≥. –Ĺ–į –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ—Ā–Ķ –Ī—č–Ľ–ł –ĺ–Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ĺ—č —ā—Ä–ĺ—Ą–Ķ–Ļ–Ĺ—č–Ķ ¬ę—Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —Ā–Ķ–ļ—Ä–Ķ—ā–Ĺ—č–Ķ –Ņ—Ä–ł–ļ–į–∑—č —ą—ā–į–Ī–į ‚Äú–Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ‚ÄĚ –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č –ł–ľ. –í–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł–Ľ–ĺ–≤–į¬Ľ. –í —ć—ā–ł—Ö –Ņ—Ä–ł–ļ–į–∑–į—Ö –Ņ—Ä–ł–≤–ĺ–ī–ł–Ľ–ł—Ā—Ć —Ą–į–ļ—ā—č –≥—Ä—É–Ī–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ä—É—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤–ĺ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ī–ł—Ā—Ü–ł–Ņ–Ľ–ł–Ĺ—č, –Ĺ–Ķ–ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ—Ä–ł–ļ–į–∑–ĺ–≤ –ł –į–ľ–ĺ—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ–ĺ–ī—Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź—Ö. –ö–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, –Ņ–ĺ–ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —ć—ā–ł—Ö –ī–ĺ–ļ—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –ľ–ĺ–≥–Ľ–į –Ī—č—ā—Ć –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–į –Ņ–ĺ–ī —Ā–ĺ–ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –ĺ–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ –ĺ–Ī—Č–ł–Ļ —ā–ĺ–Ĺ, –ļ–ĺ–Ĺ–ļ—Ä–Ķ—ā–Ĺ—č–Ķ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä—č —Ā —Ą–į–ľ–ł–Ľ–ł—Ź–ľ–ł —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł–Ļ —Ā —É–ļ–į–∑–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ—É–Ĺ–ļ—ā–ĺ–≤ –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ—č –Ī—č–Ľ–ł –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī–ł—ā—Ć –≤–Ņ–Ķ—á–į—ā–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ī–ĺ—Ā—ā–ĺ–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –Ę–į–ļ–ĺ–Ļ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī ¬ę–į–≤—ā–ĺ—Ä–ł—ā–Ķ—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ–į¬Ľ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ī–Ľ—Ź –Ņ–ĺ–ī—Ä—č–≤–į –į–≤—ā–ĺ—Ä–ł—ā–Ķ—ā–į ¬ę–Ľ–Ķ—Ā–Ĺ—č—Ö —Ā–ĺ–Ľ–ī–į—ā¬Ľ –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤ –≥–Ľ–į–∑–į—Ö –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –Ĺ–ĺ –ł –≤–Ĺ—É—ā—Ä–ł —Ā–į–ľ–ł—Ö –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö —Ā–ĺ–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ. –ē—Ā—ā–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ, –ĺ–Ĺ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ī–ĺ–Ľ–∂–Ķ–Ĺ –Ī—č–Ľ —É–ļ—Ä–Ķ–Ņ–Ľ—Ź—ā—Ć —É–≤–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ī–ĺ–Ļ—Ü–ĺ–≤ –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č –†–ě–Ě–ź –≤ –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī—č.

–° –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ļ —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—č ‚Äď –Ī–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –ī—É—Ö –≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā–Ľ—É–∂–į—Č–ł—Ö —Ā–ĺ–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ—Ā—Ź –Ņ—É—ā–Ķ–ľ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–ĺ–≤ –ĺ–Ī —É—Ā–Ņ–Ķ—ą–Ĺ—č—Ö –į–Ĺ—ā–ł–Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—Ā–ļ–ł—Ö –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—Ź—Ö. –Ę–į–ļ, –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –ź. –Ď–Ķ–Ľ–ĺ–≥–ĺ ¬ę–ě—Ā—ā—Ä–ĺ–≥–Ľ—Ź–ī–ĺ–≤—Ü—č –Ĺ–į –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł¬Ľ —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ĺ –Ī–ĺ—Ź—Ö –ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–≥–Ľ—Ź–ī–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ī–į—ā–į–Ľ—Ć–ĺ–Ĺ–į –≤ –ľ–į–Ķ 1944 –≥. –ü–ĺ —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑–į–ľ –ļ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ī–ł—Ä–į –Ī–į—ā–į–Ľ—Ć–ĺ–Ĺ–į –°–Ľ–Ķ–Ņ—É—Ö–ł–Ĺ–į, –Ņ—Ä–ł–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –≤ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł, ¬ę–Ī–į–Ĺ–ī–ł—ā—č (–ł–ľ–Ķ—é—ā—Ā—Ź –≤ –≤–ł–ī—É –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ—č. ‚Äď –ü—Ä–ł–ľ. –į–≤—ā.) –ł–∑ –Ľ–Ķ—Ā–į –Ī–Ķ–∂–į–Ľ–ł, –Ī—Ä–ĺ—Ā–į—Ź –ĺ—Ä—É–∂–ł–Ķ, –į–ľ—É–Ĺ–ł—Ü–ł—é –ł –ī–į–∂–Ķ —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—É—é –ĺ–ī–Ķ–∂–ī—ɬĽ24.

–ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ, –Ĺ–Ķ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä—Ź –Ĺ–į –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —á–Ķ–ľ –ĺ–Ņ—ā–ł–ľ–ł—Ā—ā–ł—á–Ĺ—č–Ķ –∑–į—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–Ķ—á–į—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–į —ą—ā—É—Ä–ľ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č –†–ě–Ě–ź, –ĺ–Ī—Č–į—Ź –ĺ–Ī—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ļ–į –Ĺ–į —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ-–≥–Ķ—Ä–ľ–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ą—Ä–ĺ–Ĺ—ā–Ķ —Ā–ļ–Ľ–į–ī—č–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć —Ź–≤–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –≤ –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–į–Ī–ĺ—Ä–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–ł—Ā—ā–ĺ–≤ –ł –ł—Ö —Ö–ĺ–∑—Ź–Ķ–≤. –ü–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É 23 —Ą–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ź 1944 –≥. –Ī—č–Ľ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–Ķ–Ĺ –Ņ—Ä–ł–ļ–į–∑ –ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–ł—Ā–Ľ–ĺ–ļ–į—Ü–ł–ł ¬ę–į—Ä–ľ–ł–ł¬Ľ –Ď.–í. –ö–į–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ĺ–≤ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ –Ē—Ź—ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ, –Ī–Ľ–ł–∑ –õ–ł–ī—č (–ó–į–Ņ–į–ī–Ĺ–į—Ź –Ď–Ķ–Ľ–ĺ—Ä—É—Ā—Ā–ł—Ź)25. –°–ľ–Ķ–Ĺ–į –ľ–Ķ—Ā—ā–į –ī–ł—Ā–Ľ–ĺ–ļ–į—Ü–ł–ł –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –≤ —Ä–į–Ī–ĺ—ā—É –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī—É–Ķ–ľ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–Ķ—á–į—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–į –Ĺ–Ķ –≤–Ĺ–Ķ—Ā–Ľ–į. ¬ę–Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É—ā—ƬĽ –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–į–Ľ –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–į—ā—Ć—Ā—Ź –≤ –Ņ—Ä–Ķ–∂–Ĺ–Ķ–ľ —Ą–ĺ—Ä–ľ–į—ā–Ķ. –Ě–ĺ –ł –Ĺ–į –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–ľ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ –ļ–į–ľ–ł–Ĺ—Ü–į–ľ –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ –∑–į–ī–Ķ—Ä–∂–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ĺ–Ķ —É–ī–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć. –ė–∑-–∑–į —Ā—ā—Ä–Ķ–ľ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ā—ā—É–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –į—Ä–ľ–ł–ł –≤ –ł—é–Ľ–Ķ 1944 –≥. —á–į—Ā—ā–ł –†–ě–Ě–ź –Ī—č–Ľ–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ī—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ĺ—č –Ĺ–į –∑–į–Ņ–į–ī –≤ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ –†–į—ā–ł–Ī–ĺ—Ä–į (–í–Ķ—Ä—Ö–Ĺ—Ź—Ź –°–ł–Ľ–Ķ–∑–ł—Ź)26.

–° –ł—é–Ľ—Ź 1944 –≥. –Ī—Ä–ł–≥–į–ī–į –ö–į–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ī—č–Ľ–į –≤–ļ–Ľ—é—á–Ķ–Ĺ–į –≤ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤ –≤–ĺ–Ļ—Ā–ļ –°–°, –į —Ā 1 –į–≤–≥—É—Ā—ā–į –†–ě–Ě–ź —Ä–į–∑–≤–Ķ—Ä–Ĺ—É—ā–į –≤ 29-—é –≤–į—Ą—Ą–Ķ–Ĺ-–≥—Ä–Ķ–Ĺ–į–ī–Ķ—Ä—Ā–ļ—É—é –ī–ł–≤–ł–∑–ł—é –°–° (—Ä—É—Ā—Ā–ļ–į—Ź ‚ĄĖ 1) [29. Waffen-GrenadierDivision der SS (Russishe Nr. 1)]. –í —Ā–≤—Ź–∑–ł —Ā –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–ł—Ā–Ľ–ĺ–ļ–į—Ü–ł–Ķ–Ļ –ł —Ā–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–ī—á–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł —Ā–ĺ–Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ –≥–į–∑–Ķ—ā—č ¬ę–Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É—ā—ƬĽ –Ī—č–Ľ –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ. –í—Ā–Ķ–≥–ĺ –≤—č—ą–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ 30 –Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä–ĺ–≤.

–Ę–į–ļ–ł–ľ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–ľ, –Ņ—Ä–ĺ—Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–≤ –ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ –≥–ĺ–ī–į, –≥–į–∑–Ķ—ā–į —ą—ā—É—Ä–ľ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –Ī—Ä–ł–≥–į–ī—č –†–ě–Ě–ź –ĺ—Ā—ā–į–≤–ł–Ľ–į —Ā–≤–ĺ–Ļ —Ā–Ľ–Ķ–ī –ļ–į–ļ –≤ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł—Ö –į–Ĺ—ā–ł—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ł—Ö –≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö —Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ļ, —ā–į–ļ –ł –≤ –ł—Ö –ł–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī–Ķ —Ā –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ–į–ľ–ł. –ü—Ä–ł –Ķ–Ķ –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–Ķ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ—Ā—Ź –ĺ–Ņ—č—ā, –Ņ—Ä–ł–ĺ–Ī—Ä–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ĺ–Ķ–ľ—Ü–į–ľ–ł –ł –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–į–Ī–ĺ—Ä–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–ł—Ā—ā–į–ľ–ł –∑–į –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł –ł–ī–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ-–≥–Ķ—Ä–ľ–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ą—Ä–ĺ–Ĺ—ā–Ķ. –Ě–Ķ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä—Ź –Ĺ–į –Ĺ–ł–∑–ļ–ĺ–Ķ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–ł–≥—Ä–į—Ą–ł–ł –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź, –ĺ–Ĺ–ĺ –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–ľ —ā–ł—Ä–į–∂–ĺ–ľ –ł –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ–ĺ –≤–Ķ—Ā—Ć–ľ–į —ć—Ą—Ą–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ—č–Ķ –Ņ—Ä–ł–Ķ–ľ—č –ł–ī–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –≤–ĺ–∑–ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—Ź. –ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ, —Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —ć—Ą—Ą–Ķ–ļ—ā –ĺ—ā –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—Ą–ĺ—Ä–ľ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—ā–Ķ–Ĺ—Ü–ł–į–Ľ–į ¬ę–Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–≥–ĺ –Ņ—É—ā–ł¬Ľ –Ī—č–Ľ —Ā–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ –ļ –ľ–ł–Ĺ–ł–ľ—É–ľ—É –į–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ņ–į–≥–į–Ĺ–ī–ĺ–Ļ –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ –ł —É—Ā–Ņ–Ķ—Ö–į–ľ–ł –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –į—Ä–ľ–ł–ł –Ĺ–į —Ą—Ä–ĺ–Ĺ—ā–į—Ö –í–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–Ļ –ě—ā–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č.

1 –ď—Ä—É–Ņ–Ņ–į –Ī—č–Ľ–į –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–į –Ņ–ĺ —Ą–į–ľ–ł–Ľ–ł–ł –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ—Ā—Ā–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —É—á–Ķ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ć–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł—Ā—ā–į –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ĺ—Ä–į –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–į –í–į—Ā–ł–Ľ—Ć–Ķ–≤–ł—á–į –ß–į—Ź–Ĺ–ĺ–≤–į (1888‚Äď1937). –í –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł —ā–į–ļ–ĺ–Ļ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł–ł –Ĺ–Ķ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ–ĺ.

2 –†–ď–ź–°–ü–ė. –§. 69. –ě–Ņ. 1. –Ē. 750. –õ. 102.

3 –Ę–į–ľ –∂–Ķ. –Ē. 913. –õ. 80.

4 –§–ĺ—ā–ĺ–ļ–ĺ–Ņ–ł—Ź –ī–ĺ–ļ—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į. –¶–ł—ā. –Ņ–ĺ: –Ė—É–ļ–ĺ–≤ –Ē.–ź., –ö–ĺ–≤—ā—É–Ĺ –ė.–ė. 29-—Ź –≥—Ä–Ķ–Ĺ–į–ī–Ķ—Ä—Ā–ļ–į—Ź –ī–ł–≤–ł–∑–ł—Ź –°–° ¬ę–ö–į–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ¬Ľ. –ú., 2009. –°. 34.

5 –ē—Ä–ľ–ĺ–Ľ–ĺ–≤ –ė.–ď. –†—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ķ –≥–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤–ĺ –≤ –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ĺ–ľ —ā—č–Ľ—É. –ė—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—Ź –õ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź. 1941‚Äď1943. –ú., 2009. –°. 171.

6 –ü–ĺ–ī—Ä–ĺ–Ī–Ĺ–Ķ–Ķ –ĺ–Ī —ć—ā–ĺ–ľ —Ā–ľ.: –Ė—É–ļ–ĺ–≤ –Ē.–ź., –ö–ĺ–≤—ā—É–Ĺ –ė.–ė. –£–ļ–į–∑. —Ā–ĺ—á. –°. 23‚Äď46.

7 –†–ď–ź–°–ü–ė –§. 69. –ě–Ņ. 1. –Ē. 913. –õ. 72.

8 –Ę–į–ľ –∂–Ķ. –Ē. 750. –õ. 103; –Ę–į–ľ –∂–Ķ. –ě–Ņ. 9. –Ē. 19. –õ. 22.

9 –Ę–į–ľ –∂–Ķ. –ě–Ņ. 1. –Ē. 750. –õ. 103.

10 ¬ę–ď–ĺ–Ľ–ĺ—Ā –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–į¬Ľ ‚Äď –Ņ–Ķ—á–į—ā–Ĺ—č–Ļ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ –õ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–ļ—Ä—É–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź (–Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į—Ź —Ā ‚ĄĖ 55 ‚Äď –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ –ĺ—Ä–≥–ļ–ĺ–ľ–ł—ā–Ķ—ā–į –Ě–°–ü–† (–Ě–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ-—Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–į—Ä—ā–ł–ł –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł) –≤ –õ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ā–ļ–ĺ–ľ –ĺ–ļ—Ä—É–≥–Ķ, –∑–į—ā–Ķ–ľ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ –ĺ—Ä–≥–ļ–ĺ–ľ–ł—ā–Ķ—ā–į –Ě–°–Ę–ü–† (–Ě–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ-—Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ —ā—Ä—É–ī–ĺ–≤–ĺ–Ļ –Ņ–į—Ä—ā–ł–ł –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł) –ł –õ–Ķ–Ņ–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–ļ—Ä—É–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź). –í—č—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ —Ā –ľ–į—Ä—ā–į 1942 –Ņ–ĺ —Ź–Ĺ–≤–į—Ä—Ć 1944 –≥–≥. —Ā –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ĺ—ā –ī–≤—É—Ö –ī–ĺ —ą–Ķ—Ā—ā–ł —Ä–į–∑ –≤ –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü. –Ę–ł—Ä–į–∂ –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ—č–ľ: –Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ļ –Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä ‚Äď 250 —ć–ļ–∑., –Ĺ–į –Ĺ–į—á–į–Ľ–ĺ 1943 –≥. ‚Äď 8000 —ć–ļ–∑., –į —Ā –ľ–į—Ä—ā–į 1943 –≥. ‚Äď 14 000 —ć–ļ–∑. –†–Ķ–ī–į–ļ—ā–ĺ—Ä—č: –°.–í. –ú–ĺ—Ā–ł–Ĺ, –ú.–í. –í–į—Ā—é–ļ–ĺ–≤, –Ě.–§. –í–ĺ—Č–ł–Ľ–ĺ.

11 –Ď—é–Ľ–Ľ–Ķ—ā–Ķ–Ĺ—Ć –õ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–ļ—Ä—É–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź ‚Äď –ĺ—Ą–ł—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł–Ķ, –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–≤—ą–Ķ–Ķ –Ņ—Ä–ł–ļ–į–∑—č, –ł–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—Ü–ł–ł –ł –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł. –í—č—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ —Ā —Ź–Ĺ–≤–į—Ä—Ź –Ņ–ĺ –į–≤–≥—É—Ā—ā 1943 –≥., –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ā –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ī–≤–į —Ä–į–∑–į –≤ –ľ–Ķ—Ā—Ź—Ü, –Ņ–ĺ–∑–∂–Ķ ‚Äď –ī–≤–į —Ä–į–∑–į –≤ –Ĺ–Ķ–ī–Ķ–Ľ—é.

12 –°—é–ī–į –Ī—č–Ľ–ł —ć–≤–į–ļ—É–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ—č —á–į—Ā—ā–ł –†–ě–Ě–ź –ł –≥—Ä–į–∂–ī–į–Ĺ—Ā–ļ–į—Ź –į–ī–ľ–ł–Ĺ–ł—Ā—ā—Ä–į—Ü–ł—Ź –õ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–ļ—Ä—É–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ—Ā–Ķ–Ĺ—Ć—é 1943 –≥.

13 –°–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ-—ā–į–Ī–Ķ–Ľ—Ć –Ņ–ĺ —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–ł –≥–į–∑–Ķ—ā—č ¬ę–Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É—ā—ƬĽ –ī–Ľ—Ź –Ĺ–į—á–ł—Ā–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –∑–į—Ä–Ņ–Ľ–į—ā—č –∑–į –ł—é–Ĺ—Ć 1944 –≥. –ß–į—Ā—ā–Ĺ–į—Ź –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—Ü–ł—Ź. –ö–ĺ–Ņ–ł—Ź –≤ –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ–ľ –į—Ä—Ö–ł–≤–Ķ –į–≤—ā–ĺ—Ä–į.

14 –ě—ā—Ā—á–Ķ—ā –≤–Ķ–Ľ—Ā—Ź —Ā 16 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 1941 –≥., –ļ–ĺ–≥–ī–į –ĺ—Ą–ł—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –ĺ–Ī—ä—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ –ĺ —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł–ł –õ–ĺ–ļ–ĺ—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ľ–ĺ—Ā—ā–ł.

15 –Ē–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ö–Ĺ—č–ļ–į–Ĺ—Ć—Ź! // –Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É—ā—Ć. 1944. ‚ĄĖ 15 (27). –°. 1.

16 –í–ĺ–Ļ–Ĺ–į –ī–ĺ –Ņ–ĺ–Ī–Ķ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–į // –Ę–į–ľ –∂–Ķ.

17 I –Ņ–į¬Ę—Ā—ā–į¬Ę –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī‚Ķ / —É–ļ–Ľ–į–ī. –ź.–í. –°—ā—ć—Ą–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á, –í.–ź. –†–į–ļ–ĺ¬Ę. –ú–ł–Ĺ—Ā–ļ, 2005. –°. 630.

18 –Ē—Ź—ā–Ľ–ĺ–≤ –ź. ¬ę–Ē–į—Ä –Ņ–į—ā—Ä–ł–ĺ—ā–į¬Ľ (–ü–ĺ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–į–ľ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–≤–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–Ķ—Ā—Ā—č) // –Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É—ā—Ć. 1944. ‚ĄĖ 15 (27). –°. 3.

19 –Ě–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ-—ā—Ä—É–ī–ĺ–≤–ĺ–Ļ —Ā–ĺ—é–∑ (–Ě–Ę–°) ‚Äď —Ä–ĺ—Ā—Ā–ł–Ļ—Ā–ļ–į—Ź –į–Ĺ—ā–ł–ļ–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł—Ź, –ł–ī–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—Ź –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ĺ–Ņ–ł—Ä–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ĺ–į –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ü–ł–Ņ—č —Ö—Ä–ł—Ā—ā–ł–į–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ–Ľ–ł–ī–į—Ä–ł–∑–ľ–į. –ě—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ –≤ –ł—é–Ľ–Ķ 1930 –≥. –ł –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –Ņ–ĺ –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–Ķ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź.

20 –ö–Ľ–į—Ā—Ā–ĺ–≤–į—Ź –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī–į –ł–Ľ–ł –Ķ–ī–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į—Ü–ł–ł? // –Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É—ā—Ć. 1944. ‚ĄĖ 15 (27). –°. 2.

21 –†–ď–ź–°–ü–ė. –§. 69. –ě–Ņ. 9. –Ē. 913. –õ. 78.

22 –ö–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ –Ď. –ě –Ņ–į—Ä—ā–ł–∑–į–Ĺ–į—Ö // –Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É—ā—Ć. –¶–ł—ā. –Ņ–ĺ: –°—ā—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–į –ī–ĺ–Ī—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ü–į. 1944. –§–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ć. –°. 3.

23 –Ę–į–ľ –∂–Ķ.

24 –Ď–Ķ–Ľ—č–Ļ –ź. ¬ę–ě—Ā—ā—Ä–ĺ–≥–Ľ—Ź–ī–ĺ–≤—Ü—č –Ĺ–į –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–ł¬Ľ // –Ď–ĺ–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É—ā—Ć. 1944. ‚ĄĖ 15 (27). –°. 3.

25 –Ē–į–Ľ–Ľ–ł–Ĺ –ź. –Ď—Ä–ł–≥–į–ī–į –ö–į–ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ. –ú., 2011. –°. 53.

26 –Ė—É–ļ–ĺ–≤ –Ē.–ź., –ö–ĺ–≤—ā—É–Ĺ –ė.–ė. –£–ļ–į–∑. —Ā–ĺ—á. –°. 156.

–ö–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł–ł