А.Г. Шалковский (Москва) Становление советского конструкторского корпуса артиллерийского вооружения и подготовка высококвалифицированных рабочих кадров в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века.

Управление культуры Минобороны России Российская Академия ракетных и артиллерийских наук Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Часть VСанкт-Петербург

©ВИМАИВиВС, 2016

©Коллектив авторов, 2016

© СПбГУПТД, 2016

Техническое перевооружение российских Вооруженных сил требует не только оснащения отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) новейшим оборудованием, внедрения в производство передовых технологий, решения задачи импортозамещения. Не менее важной задачей является подготовка нового поколения конструкторов вооружения, военной и специальной техники, способного воспринять и внедрить в создаваемые образцы инновационные разработки, могущие поднять их тактико-технические характеристики на новый качественный уровень. Иными словами, перед политическим и военным руководством страны сейчас стоят те же задачи, что стояли перед Советским Союзом в 30-е гг. прошлого века.

Дело в том, что военное ведомство царской России не особенно заботилось о создании отечественной конструкторской школы, а искало вооружение за рубежом, так же, как недавнее руководство российского Министерства обороны РФ. При ориентации на приобретение западных образцов артиллерийских систем, несмотря на появление отдельных талантливых конструкторов, таких, как Александр Петрович Энгельгардт, Владимир Степанович Барановский и Франц Францевич Лендер, царской России не удалось создать школу творцов артиллерийского вооружения. Вот что по этому поводу пишет отечественный историк артиллерии А.Б. Широкорад1:

«С 1865 г. ГАУ и Обуховский завод успешно сотрудничали с фирмой Круппа, орудия которого по праву считались лучшими в мире. Несмотря на русско-французский союз, Крупп и другие германские фирмы исправно посылали свои новейшие образцы на испытания в Россию. Но при Николае II предпочтение стало отдаваться французским орудиям, качество которых в большинстве случаев уступало немецким. Значительную роль в этом сыграл великий князь Сергей Михайлович, руководивший до 1917 г. русской артиллерией. И Сергей, и его любовница Матильда Кшесинская получали существенные подношения от французских фирм... Получилась анекдотическая ситуация: пушки Круппа выиграли войну с Францией в 1870 г., а Россия решила отказаться от орудий Круппа в пользу проигравшей стороны».

Не будем уточнять, чьи орудия, германские или французские, были лучше в то время, не будем выяснять, получал ли великий князь Сергей Михайлович «существенные подношения». Для нас важно само явление, которое А.Б. Широкорад деликатно называл «сотрудничеством». Как следует из материалов цитируемой нами «Энциклопедии отечественной артиллерии», в конце XIX – начале XX вв. большинство отечественных артиллерийских систем создавались на основе германских и французских образцов либо эти образцы после проведения испытаний принимались на вооружение русской артиллерии. Роль русских инженеров зачастую сводилась лишь к адаптации зарубежных поделок к российским условиям. По мнению К. Шанта, даже у нашей прославленной «трехдюймовки», которую всегда считали детищем выдающихся конструкторов Путиловского завода Л.А. Бишлягера, К.М. Соколовского и К.И. Липницкого, были немецкие корни2. К. Шант, конечно же, серьезно заблуждается, поскольку немецкие оружейники тяготели к горизонтальному клиновому затвору и снабдили свое скорострельное орудие гидропневматическим накатником, в то время как трехдюймовка имела поршневой затвор и накатник из каучуковых буферов. Заимствования все же были, но, скорее, не у немцев, а у французов – и по затвору, и по накатнику.

В 1926 г. вследствие значительного увеличения объема артиллерийских исследований на базе Комиссии особых артиллерий ских опытов (КОСАРТОП) в СССР был создан ряд конструк торских бюро (КБ), как самостоятельных, так и в составе заводов и НИИ, работавших по заданиям Артиллерийского управления (АУ). Два конструкторских бюро (КБ-1 и КБ-2), например, были образованы при Всесоюзном орудийно-арсенальном объединении Наркомтяжпрома, и в них развернулась работа по созданию нового вооружения и боевой техники.

КБ-1 специализировалось на проектных разработках артиллерийских систем и было укомплектовано весьма квалифицированными отечественными инженерно-техническими кадрами. Оно разработало несколько артиллерийских систем, в том числе широко известную 122-мм корпусную пушку А-19. Особенность работы КБ заключалась в том, что оно разрабатывало лишь проекты орудий, которые затем передавались на заводы серийного производства, где на их основе заводскими конструкторами создавались рабочие чертежи орудия. Последние наблюдали за изготовлением опытного образца орудия, завод же проводил и его заводские испытания и сдавал систему заказчику – АУ Наркомата обороны. Хотя полигонные испытания орудия проводились под наблюдением конструкторов КБ-1, доработку чертежей для его серийного производства опять же проводило заводское КБ, т.е. конструкторы КБ-1 как бы самоустранялись от серийного производства, что не могло не сказываться на качестве его разработок и приводило к затягиванию освоения системы производством.

В КБ-2 работали как советские, так и немецкие конструкторы, совместная работа которых предусматривалась договором с немецкой фирмой «Рейнметалл-Борзиг». Несмотря на то, что бюро осуществляло полную конструктивно-техническую разработку орудий, изготовляло их рабочие чертежи и технические условия, а завод, которому поручалось серийное производство орудий, получал от КБ-2 всю техническую документацию для изготовления опытного образца, у бюро отсутствовала собственная производственная база, а с ней – взаимосвязь конструктора, технолога и производственника. У КБ-2 был еще один недостаток: несмотря на специальный договор между немецкой фирмой «Рейнметалл» и Всесоюзным орудийно-арсенальным объединением, немецкие конструкторы крайне неохотно делились опытом конструирования современного артиллерийского вооружения со своими советскими коллегами. Тем не менее, советские конструкторы восприняли от немецких специалистов высокую культуру проектирования и разработки рабочих чертежей, их учет требований технологии и возможностей производства, что выгодно отличало стиль немецких конструкторов от советских. Как отмечал в своих воспоминаниях В.Г. Грабин, в результате совместной работы с немецкими конструкторами ни одно другое КБ артиллерийских систем не имело столь высокой культуры проектирования, как КБ-23.

Таким образом, к началу 30-х годов, несмотря на отмеченные недостатки, оба конструкторских бюро вплотную подошли к уровню, который позволял обеспечить конструирование новых артиллерийских систем, отвечающих требованиям того времени. Однако необходимость ускорения перевооружения Красной армии требовала концентрации усилий всех конструкторских коллективов. Поэтому Всесоюзное орудийно-арсенальное объединение решило на базе КБ-2 и КБ-1 образовать мощное конструкторское бюро, которое в начале 1933 г. было преобразовано в Главное конструкторское бюро 38 (ГКБ-38) Наркомата тяжелой промышленности. Для него было построено специальное здание и завод для изготовления опытных образцов и опытных серий артиллерийских орудий. Они образовывали единый проектно-исследовательский и производственный комплекс – первый научно-производственный комплекс в нашей стране. Тем самым не только создавались все условия для создания отечественных высококачественных и перспективных артиллерийских систем, но и появилась возможность резко сократить сроки их создания.

На ГКБ-38 не только возлагалась задача проектирования новых артиллерийских систем, оно должно было изучать проекты, разработанные другими КБ, для чего при нем создавался совет, в который входили начальники других КБ, их заместители и ведущие конструкторы.

В 1933 г. ГКБ-38 приступило к доработке опытного образца 122-мм корпусной пушки А-19, спроектированной двумя годами ранее в КБ-1, и к изготовлению рабочих чертежей для ее серийного производства. Одновременно в бюро была создана мощная 152-мм пушка обр. 1910/34 г., рабочие чертежи которой передали для серийного производства. Коллектив бюро активно включился в поиск путей создания орудий по новым тактико-техническим требованиям, однако уже в конце 1933 г. ГКБ-38 было ликвидировано, разрабатывавшиеся им проекты были переданы заводским КБ, а его здания и сооружения – КБ, которое создавало пушки, основанные на динамореактивном принципе (ДРП).

Как показал последующий опыт, это решение было ошибочным. Во-первых, абсурдной была сама мысль, что специфический тип вооружения – орудия на основе ДРП – был способен заменить классические артиллерийские системы. Во-вторых, ошибкой была ликвидация мощного работоспособного научно-производственного коллектива. Чтобы решать крупные проблемы в той или иной области, необходимы комплексные исследования, осуществление таких расчетных и творческих разработок, которые под силу лишь большому квалифицированному коллективу, действующему в тесном сотрудничестве со многими другими коллективами из соприкасающихся отраслей науки и техники. Результаты свидетельствовали о том, что ни одному из КБ промышленности не удалось достигнуть уровня ГКБ-38. Наконец, решение о ликвидации ГКБ-38 нанесло мощный удар по конструкторскому корпусу советской военной промышленности, занятому в создании артиллерийского вооружения, сильно ослабило его, т. к. конструкторам, инженерам и техникам ГКБ-38 предоставлялось право заняться «самоопределением», т. е. устраиваться на работу в любой отрасли промышленности. В конечном итоге, решение о ликвидации ГКБ-38 серьезно затормозило создание новых артиллерийских систем, основанных на классическом принципе.

Следовательно, вся тяжесть создания новых артиллерийских систем теперь ложилась на КБ заводов, потенциал которых был существенно ниже ГКБ-38. И все же, несмотря на все негативные последствия ликвидации последнего, положение, сложившееся с проектированием артиллерийских систем, имело и положительную сторону, поскольку создавало условия для здоровой конкуренции между КБ, позволяя выбрать из предлагаемых образцов наилучший.

Недостаток квалифицированных инженерно-технических кадров усугублялся слабостью научно-исследовательской и опытно-конструкторской базы военной промышленности. Подавляющая часть заводских лабораторий и КБ не имела достаточных рабочих площадей и необходимых помещений. Опытные заказы изготовлялись непосредственно в цехах, хотя, как свидетельствовал международный опыт, более целесообразно выполнять их в специальных опытных мастерских, укомплектованных наиболее квалифицированными рабочими и техниками. Более того, тресты военной промышленности рассматривали опытные заказы военного ведомства «как неприятную обузу», сроки их выполнения, как правило, затягивались на 4–6 месяцев, а стоимость – в 2–3 раза превышала сметную.

Представители промышленности не считали нужным присутствие своих представителей на полигонных и войсковых испытаниях опытных образцов вооружения и военной техники4.

Расширение сети КБ требовало увеличения корпуса инженеров и техников, что вызывалось и необходимостью увеличения числа орудийных заводов. Наряду со значительным снижением их численности за годы революции и гражданской войны, существенному сокращению численности инженеров и техников в немалой степени способствовала и развернувшаяся в конце 1920-х – начале 1930-х годов кампания по борьбе с «вредительством» в военной промышленности. Репрессиям было подвергнуто и значительное число военных ученых, а также работников оборонной промышленности, которых обвинили во вредительстве и в преступных связях с военными заговорщиками. Арестам подверглись многие генералы и старшие офицеры старой русской армии, ветераны 1-й мировой и даже русско-японской войн.

Как известно, высокое качество вооружения обеспечивается тщательной отработкой конструкции и скрупулезным испытанием образцов, разработкой подробной технической документации и рационального технологического процесса, а также правильной организацией серийного производства. Но в рассматриваемый период не все конструкторы и производственники полностью выполняли эти элементарные требования, ссылаясь на нереальность заданных им руководством сроков разработки и производства вооружения. Б.Л. Ванников, руководивший в 1939–1946 гг. Наркоматом вооружения, а затем Наркоматом боеприпасов, вспоминал, что нередко вопросы о сроках выпуска и качестве военной продукции решались не на основе учета реальных научно-технических возможностей и не в ходе технических обсуждений, а по «интуиции», путем нажима на конструкторов, причем в целом ряде случаев желаемое принималось за возможное, и хотя часто эти сроки устанавливались с согласия конструкторов, спешка дезорганизовывала их работу, а также деятельность производственников5. Следствием спешки были срывы плановых сроков или невыполнение установленных тактико-технических требований, за что руководителей и работников заводов и наркоматов, конструкторов подвергали суровым взысканиям. Но гораздо чаще подобные случаи рассматривались как «вредительство», когда каждый промах расценивался как злой умысел, небрежность – как преступное намерение, ошибка – как улика, поэтому в качестве преступно-халатного отношения к порученному делу, а зачастую и сознательного вредительства чекистами в те годы оценивались лишь серьезные упущения и недоработки.

Но во многих случаях чекистам не требовалось искать предлогов для возбуждения дел о «вредительстве». Они, как правило, возбуждались по реальным фактам вопиющего воровства, приписок и очковтирательства. В качестве примера можно привести дело о «Трубке Дмитриева».

Еще в ноябре 1925 г. начальник Артиллерийского комитета (АК) АУ И. Дмитриев представил проект усовершенствованной дистанционной трубки. Без проведения всесторонних испытаний научно-технический комитет (НТК) АУ заказал пробную партию трубок численностью 1500 шт. Не дождавшись поступления пробной партии, НТК заказал еще 40 тыс. трубок, а затем – еще 320 тыс. шт. на общую сумму 4 438 575 руб. Одновременно был прекращен выпуск трубок старой конструкции. Хотя в январе 1928 г. выяснилось, что опыты с медленногорящим порохом, применяемым в «Трубке Дмитриева», не увенчались успехом, АУ заверило мобилизационное управление ВСНХ, что положительные результаты будут получены всего через два месяца, и настаивало на принятии новой трубки на вооружение. Только давление Объединенного главного политического управления (ОГПУ) на Реввоенсовет (РВС) СССР не позволило реализовать предложение НТК АУ6.

Активная разработка чекистами нивы «вредительства» привела к резкому сокращению численности инженерно-технического персонала военной промышленности. Если в 1928/29 г. только на 45 заводах, подчиненных Главному управлению во енной промышленности (ГУВП), насчитывалось 18 153 служащих, то к началу весны 1930 г. во всей военной промышленности и на военных производствах осталось 1897 инженеров и 4329 техников7.

Массовое отстранение квалифицированных работников промышленности и военно-технических управлений центрального аппарата, заводов и КБ военной промышленности, их замена кадрами, не имевшими достаточного опыта, нанесли немалый ущерб индустрии в период развернутых работ по перевооружению Красной армии.

В военной промышленности последствия «чисток» смягчались преемственностью кадров, поскольку на место арестованных, как правило, выдвигались специалисты, которые ранее работали в той же системе, либо под руководством тех людей, на замену которых их ставили. Это помогало новым работникам в относительно короткие сроки освоиться на новых должностях, возлагало на них определенную долю ответственности за работу бывших руководителей, вследствие чего в промышленности новые руководители обычно не прибегали к огульной дискредитации всего прошлого8. В противоположность этому в военно-технических управлениях при отстранении руководителей состава и ответственных исполнителей на смену им выдвигались кандидатуры, как правило, без учета соответствия их опыта и знаний поручаемому делу и без соблюдения преемственности. По этой причине на них не возлагалась непосредственная ответственность за результаты деятельности военной промышленности, и они получали возможность выступать с «критикой» своих предшественников в духе сложившейся в то время конъюнктуры, а неполадки и упущения в своей деятельности обычно объясняли последствиями «вредительства» предшественников, что тоже не способствовало устранению обнаруженных недостатков.

Борьба с «вредительством», начавшаяся в 1930 г. под руководством экономического управления (ЭКУ) ОГПУ, нанесла серьезный удар по инженерно-техническому корпусу военной промышленности СССР. Было арестовано значительное число высококвалифицированных специалистов, часть которых была приговорена к «высшей мере социальной защиты» – расстрелу, подавляющее же большинство, получив разные сроки заключения, составило особую категорию «зеков», использование которых на физических работах было нерационально. 15 мая 1930 г. В.В. Куйбышев и Г.Г. Ягода подписали циркуляр ВСНХ и ОГПУ об «использовании на производствах специалистов, осужденных за вредительство», положивший начало использованию «вредителей» в особых КБ (ОКБ), так называемых «шарашках». Они представляли собой спецтюрьмы, располагавшиеся в помещениях, принадлежавших ОГПУ, или непосредственно в тюрьмах, как, например, артиллерийское ОКБ-172, находившееся в ленинградских «Крестах». Их работой руководило Техническое отделение ЭКУ ОГПУ, преобразованное в дальнейшем в Особое техническое бюро (ОТБ) при Наркоме внутренних дел СССР.

Среди многочисленных ОКБ ОГПУ имелся ряд бюро, непосредственно связанных с реализацией артиллерийских программ. Зачастую они создавались на базе заводов и НИИ военной промышленности или подобных организаций гражданской направленности, выполнявших заказы военного ведомства. Их основной задачей являлось выполнение научно-исследовательских и проектных работ по созданию новых образцов артиллерийского вооружения и боеприпасов. Под угрозой приведения в исполнение суровых приговоров арестованные по «вредительским» делам были вынуждены трудиться с достаточно высокой интенсивностью, чего не наблюдалось в условиях свободного проживания.

В ОКБ обычно трудились бывшие руководители и сотрудники организаций военной промышленности, осужденные за «вредительскую деятельность». Так, ОКБ-40, созданное на Казанском пороховом заводе № 40 и осуществлявшее разработку и освоение порохов, в том числе к реактивным снарядам, составили инженерно-технические работники пороховой промышленности и бывшие работники завода № 40, обвиненные во вредительстве и осужденные на длительные сроки заключения. На «пороховой ниве» трудились также сотрудники ОКБ-98, созданном при заводе № 98 (взрывчатые вещества) в Болшево. Его возглавлял А.С. Бакаев – известный изобретатель порохов, находившийся в заключении с 1930 г. С ним работали талантливые инженеры-химики Д.И. Гальперин, А.Э. Спориус, Б.И. Пашков, В.А. Лясоцкий, Ф.М. Хритинин и другие9. ОКБ-98 разработало новые высокоэффективные сорта пороха, новую технологию производства зарядов к реактивным снарядам, организовало производство взрывчатых веществ (коллоксилина) на Краснокамском бумкомбинате10. В 1943 г. часть изобретателей была досрочно освобождена и награждена орденами и медалями.

Успешно работало и эвакуированное в Пермь артиллерийское ОКБ-172 (ведущий конструктор – М.Ю. Цирульников, осужденный по 58-й статье УК на 8 лет заключения). Во время войны ОКБ разработало 45-мм противотанковую пушку М-42, которая оказалась значительно лучше образца, разработанного КБ Мотовилихинского завода. Аналогично дело обстояло и с модернизацией гаубицы-пушки 152-мм МЛ-20, которая была использована в самоходном орудии ИСУ-15211. В составе ОКБ трудился и основоположник советского минометного вооружения, бывший офицер царской армии военный инженер 1 ранга Николай Александрович Доровлев, арестованный в начале Великой Отечественной войны. После окончания войны руководителю Коломенского СКБ Б.И. Шавырину удалось добиться его досрочного освобождения и реабилитации. Уже в 1950 г. за создание тяжелых минометных систем Н.А. Доровлев был отмечен орденом Ленина и Сталинской премией.

Высокая результативность работы арестованных получила признательность ряда руководителей военного ведомства. Так, заместитель наркома по вооружению И. Уборевич в письме председателю ОГПУ В. Менжинскому отмечал12: «Первые результаты конструкторских и научно-исследовательских работ в ОГПУ вредителей надо признать вполне удовлетворительными... Считал бы своевременным и целесообразным для руководства работами вредителей создать тройку в составе: т. Уборевич (председатель), т. Прокофьев (ОГПУ) и т. Уншлихт (ВСНХ). Обязать отчитываться о работе вредителей один раз в 3 месяца перед ЦК или кому поручит ЦК…»

Таким образом, знаменитым «шарашкам» удалось сохранить жизни многим талантливым ученым, инженерам и организаторам военного производства. Находясь в заключении, «враги народа», осужденные за «антисоветские» и «террористические» деяния или намерения, занимались разработкой новейших артиллерийских систем. Своим самоотверженным трудом они внесли достойный вклад в Великую Победу советского народа в Отечественной войне. Однако многие «спецы», руководители военной промышленности, конструкторы и производственники той поры были приговорены к высшей мере наказания. Так, в фев рале 1933 г. был награжден орденом Красной Звезды создатель первой советской 45-мм противотанковой пушки обр. 1932 г., руководитель КБ завода им. М.И. Калинина в Подлипках Владимир Михайлович Беринг, но уже в августе того же года он был обвинен во «враждебной деятельности» и арестован, а в 1937 г. – расстрелян. Немало видных конструкторов артиллерийского вооружения безвестно сгинули в многочисленных лагерях.

Залатать дыры в инженерно-техническом корпусе военной промышленности должно было постановление Распорядительного собрания Совета Труда и Обороны (СТО) «О пятилетнем плане подготовки кадров для военной промышленности и военных производств гражданской промышленности» от 10 мая 1930 г., которое признало, что положение с инженерно-техническими кадрами в военной промышленности является критическим, и предложило в течение 5 лет «в целях полного покрытия потребностей военной промышленности охватить военно-промышленным уклоном не менее 20 тыс. инженеров и техников» – будущих выпускников Военных академий, технических вузов и техникумов при объединениях военной промышленности – Вохимтресте, Орудийно-арсенально-ружейно-пулеметном объединении, Авиаобъединении, Патронно-трубочном объединении13. В марте 1930 г. в военную промышленность была направлена тысяча выпускников военных вузов, в числе которых оказался и Василий Гаврилович Грабин, впоследствии – выдающийся конструктор артиллерийских систем.

И все же, несмотря на все трудности восстановительного периода, неоправданные репрессии и издержки «шпиономании», серьезные недостатки в организации военного производства, советскому руководству удалось в кратчайшие исторические сроки создать дееспособные заводские КБ, укомплектованные недавними выпускниками отечественных вузов. Им пришлось создавать новейшие артиллерийские системы практически без заграничных подсказок. Вместе с тем, советские конструкторы внимательно следили за зарубежными новинками. Государство не жалело средств, чтобы заполучить новейшие зарубежные орудия, изучение которых не только давало возможность познакомиться с новациями зарубежного артиллерийского вооружения, но главное – выиграть время в не прекращавшейся гонке вооружений. Кроме того, ориентация на лучшие зарубежные образцы артиллерийского вооружения давала возможность избежать быстрого морального старения отечественного орудийного парка.

Исторический опыт учит, что всего предусмотреть до войны невозможно, в ходе ее неизбежно будут появляться новые средства вооружения. Вот почему в минувших войнах (и войны последних десятилетий не исключение), наряду с жестокими битвами на суше, в воздухе и на море, напряженной борьбой военных экономик противоборствующих государств, шли не менее важные и не менее бескомпромиссные сражения научной, конструкторской, инженерной и технологической мысли. Проигрыш в них, как правило, предопределял проигрыш в войне в целом. Поэтому конструкторские коллективы необходимо готовить к этим сражениям заблаговременно, так же, как вооруженные силы страны к отпору агрессии. Политическое и военное руководство Советского Союза вполне обоснованно уделяло большое внимание подготовке кадров для промышленности, которые должны были добиться роста промышленного производства в интересах повышения благосостояния советского народа и обороноспособности страны.

К середине 30-х гг. наиболее подготовленные выпускники вузов страны уже обладали мощным творческим потенциалом и оказались способными создавать разработки, находившиеся на уровне лучших зарубежных образцов, а в ряде случаев и превосходившие их. Руководство хотя и не инициировало, но и не препятствовало соревнованию КБ при создании артиллерийских систем, и это стимулировало их здоровое соперничество, итогом которого стало появление альтернативных проектов, а выбор лучшего из них гарантировал, что на вооружение будет принят образец, в наибольшей степени отвечающий предъявляемым требованиям.

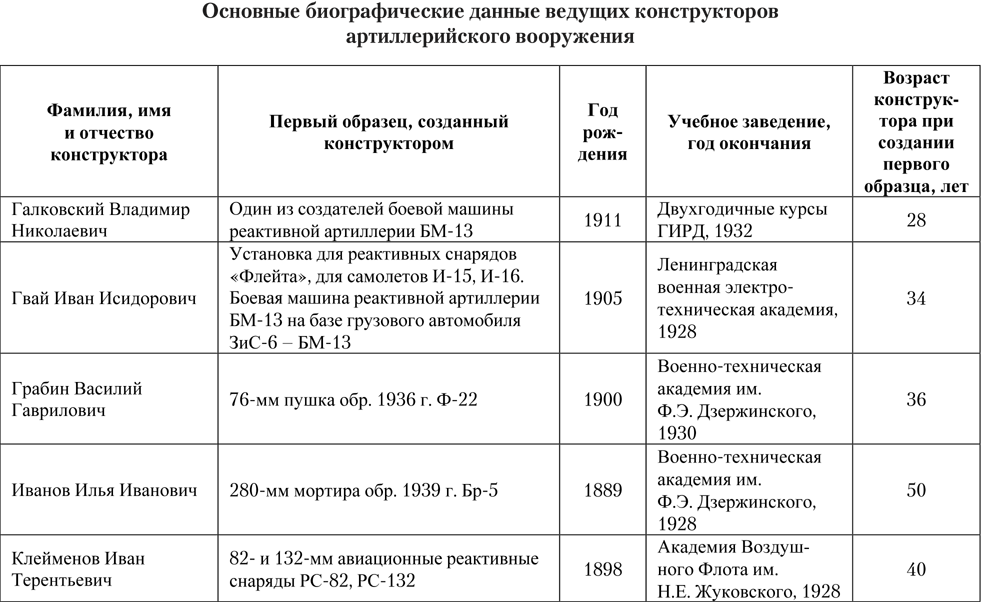

Из данных, приведенных в таблице, видно, что в своем большинстве советские конструкторы были людьми, не достигшими 40-летнего возраста или лишь недавно перешедшими этот возрастной рубеж, закончившими высшие учебные заведения страны на рубеже 30-х годов. Таким образом, конец 20-х – начало 30-х стали годами зарождения и становления советского конструкторского корпуса. В кратчайшее время советскому руководству удалось создать уникальную школу оружейников, которая обеспечила перевооружение Красной Армии новой боевой техникой, отвечающей всем требованиям того времени. На практической работе выросли замечательные творцы отечественного артиллерийского вооружения — В.Г. Грабин, И.И. Иванов, Ф.Ф. Петров, Б.И. Шавырин и многие другие.

Второй проблемой, серьезно тормозившей развертывание военного производства, являлся дефицит квалифицированной рабочей силы в ведущих отраслях промышленности. Сильное влияние на нехватку квалифицированных рабочих оказало ошибочное решение о свертывании начального профобразования, возникшего еще в царской России.

Важную роль в определении позиции в области начального профобразования сыграла Программа партии, принятая на VIII съезде РКП(б). Уже в январе 1920 г. создается Главный комитет профессионально-технического образования (Главпрофобр), который осуществлял руководство созданными в этом же году школами фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), низшими профтехшколами и кустарно-ремесленным образованием. Впоследствии советское руководство неоднократно обращалось к совершенствованию профессионально-технического образования, и уже к 1933 г. молодежь составляла более 40 % рабочих, а среди новых пополнений рабочих доля выпускников школ ФЗУ и профшкол достигла 70 %14.

Опыт ускоренной индустриализации вскрыл недостатки системы профессионально-технического образования и настоятельно указывал на необходимость создания единой системы планирования, организации, подготовки и распределения квалифицированных кадров. 2 октября 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР» создаются ремесленные училища, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения (ФЗО). Тогда же принимаются постановления Совнаркома: «О создании Главного управления трудовых резервов при СНК СССР», что означало начало организации единой централизованной системы государственных трудовых резервов. Эти решения имели важное, не только народнохозяйственное, но и оборонное значение.

К сожалению, созданная в советское время система профобразования в постсоветский период была существенно перестроена,

Опыт свидетельствует, что качественные показатели вооружения находятся в прямой зависимости от обеспеченности предприятий военной промышленности высококвалифицированными кадрами. Этому в конце 20-х – начале 30-х гг., как показано выше, уделялось неослабное внимание. Для решения кадровой проблемы расширялась сеть военно-технических вузов, постоянно совершенствовалось профессиональное образование. Однако многие из этих институтов после серьезных преобразований в 90-е годы прошлого века были ослаблены, результаты чего ощущаются уже сейчас. Таким образом, решение кадровой проблемы и сейчас представляет собой одну из важнейших задач, которая требует решения. Важная роль в этом отношении принадлежит вузам Санкт-Петербурга, которым предстоит не только обеспечить отечественный ОПК инженерно-техническими кадрами, но осуществить переподготовку имеющихся инженеров, техников и ведущих специалистов с ориентацией на новые, инновационные технологии, внедрение которых обеспечит создание вооружения, военной и специальной техники, в полной мере отвечающей современным требованиям.

1 Широкорад А.Б. Энциклопедия отечественной артиллерии / Под общ. ред. А.Е. Тараса. Мн.: Харвест, 2001. С. 454–455.

2 Шант К. Артиллерия. Иллюстрированная энциклопедия. Свыше 300 лучших мировых образцов. С 1914 года до наших дней. [Пер. с англ.]. М.: «Омега», 2006. С. 34–35.

3 Грабин В.Г. Оружие победы. М.: Политиздат, 1989. С. 48–49.

4 Российский Центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦ ХИДНИ). Ф. 17. Оп. 162. Д. 8. Л. 18–19.

5 Ванников Б.Л. Записки наркома // Знамя. 1988. № 1. С. 135.

6 ЦА ФСБ РФ. Ф. ПФ. Оп. 7. Д. 61. Л. 7. Цит. по: Зданович А.А. Органы государственной безопасности и Красная армия. М., 2008.

7 Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. М.: РОССПЭН, 1996. С. 75.

8 Ванников Б.Л. Записки наркома. С. 136–137.

9 История промышленности Пермского края. ХХ век. Пермь, 2006. С. 254–255.

10 Гальперин Д.И. Ученый. Учитель. Патриот. Пермь, 2003. С. 12–13.

11 Плюснина О.М., Степанов М.Н. Военно-промышленный комплекс Западного Урала // Бессмертный подвиг народа. Пермь, 2000. С. 20.

12 ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 282. Л. 30. Цит. по: Зданович А.А. Органы государственной безопасности и Красная армия.

13 РГАЭ. Ф. 2097. Оп. 1. Д. 890. Л. 1.

14 Латышина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в России (X – начало XX века). М.: Форум; Инфра-М, 2008. С. 59.

15 Аргументы и факты. 2014. № 6 (1735). 5–11 февраля.

16 Обносов Б. Нерешенные проблемы оборонной промышленности // Защита и безопасность. 2014. № 1. С. 15.

17 Там же.

Комментарии