Ð.Ð. ÐĒÐĩŅÐĩŅКÐļÐ― (ÐÐĩŅŅÐūзаÐēÐūÐīŅК) ÐÐÐÐÐÐÐĶÐÐŊ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐĒÐÐÐÐÐ ÐÐÐĄÐÐÐĨ ÐÐ ÐĢÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐĄÐĒÐÐ ÐÐÐÐÐĄÐÐÐÐ ÐÐÐĄÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ Ð ÐĪÐÐÐÐÐĨ ÐÐÐĶÐÐÐÐÐÐŽÐÐÐÐ ÐÐĢÐÐÐŊ Ð ÐÐĄÐÐĢÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐÐÐŊ

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ

ЧаŅŅŅ VÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2016

ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016

Ð 1772â1774 ÐģÐģ. Ð―Ð° ŅÐĩКÐĩ ÐÐūŅÐūŅÐļÐ―ÐšÐĩ, Ðē ÐÐĩŅŅÐūÐēŅКÐūÐđ ŅÐŧÐūÐąÐūÐīÐĩ (Ð―ŅÐ―Ðĩ Ðģ. ÐÐĩŅŅÐūзаÐēÐūÐīŅК), Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ÐēŅŅÐĩ ŅÐūÐģÐū ОÐĩŅŅа, ÐģÐīÐĩ Ðē Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XVIII Ðē. ŅаŅÐŋÐūÐŧаÐģаÐŧŅŅ ÐÐĩŅŅÐūÐēŅКÐļÐđ ÐŋŅŅÐĩŅÐ―ŅÐđ заÐēÐūÐī, ÐŋÐūÐī ŅŅКÐūÐēÐūÐīŅŅÐēÐūО ÐģÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅа Ðļ ОÐĩŅаÐŧÐŧŅŅÐģа Ð.ÐĄ. ÐŊŅŅÐĩÐēа ÐąŅÐŧ ÐŋÐūŅŅŅÐūÐĩÐ― Ð―ÐūÐēŅÐđ ÐŋŅŅÐĩŅÐ―ŅÐđ заÐēÐūÐī, ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐēŅÐļÐđ Ð―Ð°Ð·ÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐļÐđ. ÐŅÐ―ÐūÐēÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐūÐīŅКŅÐļÐĩÐđ ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļŅŅÐļŅ ÐīÐū 70-Ņ ÐģÐģ. XIX Ðē. ŅÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļÐĩ КÐūŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ Ðļ КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐ―ŅÐĩ ÐūŅŅÐīÐļŅ ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅŅ КаÐŧÐļÐąŅÐūÐē. Ð ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđŅÐĩО ÐūÐ―Ðū ÐąŅÐŧÐū ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ðū Ð―Ð° ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐū ŅÐ―Ð°ŅŅÐīÐūÐē. Ð ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ Ð―Ð° заÐēÐūÐīÐĩ ÐēŅÐŋŅŅКаÐŧÐļŅŅ ÐŋаŅÐūÐēŅÐĩ ОаŅÐļÐ―Ņ, ÐŋÐĩŅаŅÐ―ŅÐĩ ŅŅÐ°Ð―ÐšÐļ, ŅаŅŅÐļ ÐŋŅŅÐīÐļÐŧŅÐ―ŅŅ ОаŅÐļÐ―, ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅŅ Ņ ÐūзŅÐđŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐūÐąÐļŅ ÐūÐīа. ÐŅÐūÐąÐūÐĩ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°Ð―ÐļÐĩ ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐļÐđ заÐēÐūÐī ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐŧ за Ņ ŅÐīÐūÐķÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ŅŅÐģŅÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐŧÐļŅŅÐĩ ÐīÐŧŅ ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģа.

Ð Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ 1780-Ņ ÐģÐģ. ÐēÐūÐ·Ð―ÐļКÐŧа Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐūŅŅŅ ŅаŅŅÐļŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ОÐūŅÐ―ÐūŅŅÐĩÐđ ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐūÐģÐū заÐēÐūÐīа, ÐąÐĩз ŅÐĩÐģÐū ÐąŅÐŧÐū Ð―ÐĩÐēÐūзОÐūÐķÐ―Ðū ŅазÐēÐļÐēаŅŅ ŅŅÐŋÐĩŅ Ðļ, ÐīÐūŅŅÐļÐģÐ―ŅŅŅÐĩ заÐēÐūÐīŅКÐļОÐļ ОаŅŅÐĩŅÐūÐēŅОÐļ Ðē ÐŋŅÐĩÐīŅÐīŅŅÐĩО ÐīÐĩŅŅŅÐļÐŧÐĩŅÐļÐļ. ÐĢКазÐūО ÐКаŅÐĩŅÐļÐ―Ņ II ÐūŅ 2 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ 1786 Ðģ. Ð―Ð° ÐŋÐūŅŅ ÐīÐļŅÐĩКŅÐūŅа ÐÐŧÐūÐ―ÐĩŅКÐļŅ ÐģÐūŅÐ―ŅŅ заÐēÐūÐīÐūÐē ÐąŅÐŧ Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ― ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅ, ŅÐūŅÐŧÐ°Ð―ÐīÐĩŅ ÐŋÐū ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ, ЧаŅÐŧŅз ÐаŅКÐūÐđÐ―, КÐūŅÐūŅŅÐđ ÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ― ÐąŅÐŧ ÐļŅ ÐŋÐĩŅÐĩŅŅŅÐūÐļŅŅ Ņ ŅÐĩÐŧŅŅ ŅÐŧŅŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅŅÐĩŅÐ―Ðū-ÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ÐūÐģÐū ÐīÐĩÐŧа.

РКÐūÐ―ŅÐĩ XVIII â Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XIX ÐēÐē. заÐēÐūÐī ÐąŅÐŧ ŅÐķÐĩ ÐŋŅÐĩÐūÐąŅазÐūÐēÐ°Ð― ÐŋÐū ÂŦКаŅŅÐūÐ―ŅКÐūÐđ ŅÐļŅŅÐĩОÐĩÂŧ. ÐзÐēÐĩŅŅÐ―ŅÐđ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧŅ, ŅÐŧÐĩÐ―-КÐūŅŅÐĩŅÐŋÐūÐ―ÐīÐĩÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐКаÐīÐĩОÐļÐļ Ð―Ð°ŅК ÐÐēÐ°Ð― ÐĪÐļÐŧÐļÐŋÐŋÐūÐēÐļŅ ÐÐĩŅÐžÐ°Ð―, КÐūŅÐūŅŅÐđ Ðē 1800-Ņ ÐģÐūÐīаŅ Ð·Ð°Ð―ÐļОаÐŧŅŅ ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩО Ðļ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩО

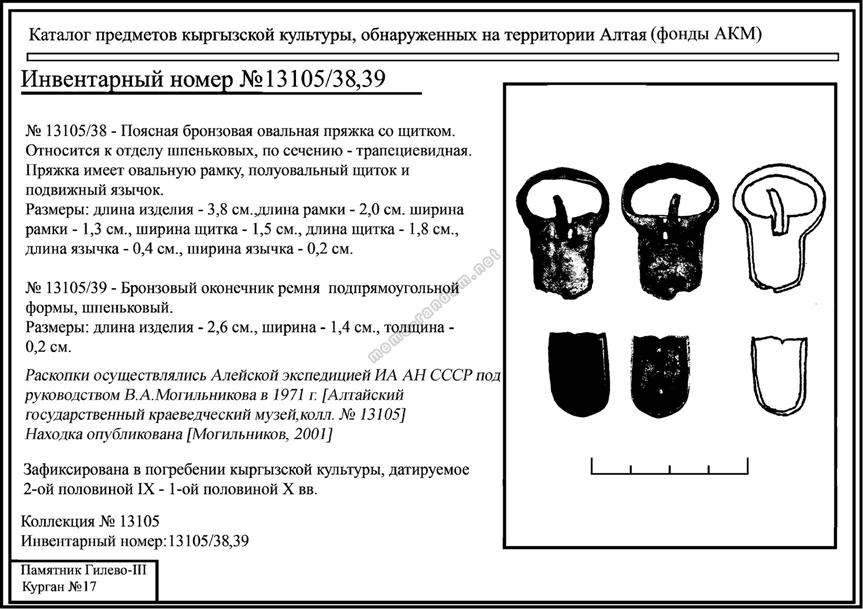

Ð ÐļŅ. 1. ÐÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅÐļÐđ ОаКÐĩŅ ÐēÐūÐīÐūÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅÐĩÐđ ŅÐļÐŧÐļÐ―ÐīŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ÐēÐūзÐīŅŅ

ÐūÐīŅÐēÐ―ÐūÐđ ОаŅÐļÐ―Ņ. ÐÐēŅÐūŅ Ð. ÐĒŅÐļÐŋÐĩŅКÐļÐđ. 1834 Ðģ. ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐļÐđ заÐēÐūÐī, Ðģ. ÐÐĩŅŅÐūзаÐēÐūÐīŅК

ÐÐŧÐūÐ―ÐĩŅКÐļŅ ÐģÐūŅÐ―ŅŅ заÐēÐūÐīÐūÐē, Ðē ŅÐēÐūÐĩÐđ ŅÐ°ÐąÐūŅÐĩ ÐŋÐūŅŅÐūŅÐ―Ð―Ðū ÐŋÐūÐīŅÐĩŅКÐļÐēаÐŧ ÐļŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐūÐēÐūÐđ Ņ аŅаКŅÐĩŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа, ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīаŅ, ŅŅÐū ŅŅÐļ заÐēÐūÐīŅ ÂŦОÐūÐģŅŅ ŅÐŧŅÐķÐļŅŅ ÐŋŅÐļОÐĩŅÐūО ÐēŅÐĩО ÐŋŅÐūŅÐļО заÐēÐūÐīаОÂŧ1.

ÂŦÐÐ―ÐģÐŧÐļÐđŅКаŅ ОÐĩŅÐūÐīаÂŧ ÐąŅÐŧа ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ÐĩÐ―Ð° Ðļ Ðē ÐūÐąŅÐĩÐđ ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐļ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа: Ðē ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐūÐēÐūО Ņ аŅаКŅÐĩŅÐĩ ŅÐĩŅ Ð―ÐļКÐļ, Ð―Ð°ÐŋŅÐļОÐĩŅ, Ðē ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ÐŋÐūÐēŅŅÐīŅ ŅÐļÐŧÐļÐ―ÐīŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ ÐēÐūзÐīŅŅ ÐūÐīŅÐēÐ―ŅŅ ОаŅÐļÐ― (ŅÐļŅ. 1) ÐēОÐĩŅŅÐū ŅŅаŅŅŅ , ŅÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐŧŅÐĩОŅŅ ÐĩŅÐĩ Ð―Ð° ÐĢŅаÐŧÐĩ ОÐĩŅ ÐūÐē; Ðļ Ðē ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐĩŅŅаŅ : ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐļŅ ŅŅŅÐūÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūÐē ÐīÐŧŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐđ â КÐļŅÐŋÐļŅа Ðļ ÐģÐŧÐļÐ―Ņ, Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐūÐģÐū ОÐļÐ―ÐĩŅаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐūÐŋÐŧÐļÐēа Ðļ ÐūÐąÐūŅŅÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ â Ð―Ð°ÐŋŅÐļОÐĩŅ, ÐūŅÐūÐąŅŅ ŅÐēÐĩŅÐŧ ÐŋŅÐļ ŅÐēÐĩŅÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŋŅŅÐĩК Ðļз ÐŧŅŅŅÐĩÐđ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐūÐđ ŅŅаÐŧÐļ Ðļ Ņ. Ðī. ÐÐū ÐēŅÐĩŅ ŅÐĩŅ аŅ ÐēÐū ÐģÐŧаÐēÐĩ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ÐąŅÐŧÐļ ÐŋÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ņ ÐļÐ―ÐūŅŅŅÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ОаŅŅÐĩŅа-Ð°Ð―ÐģÐŧÐļŅÐ°Ð―Ðĩ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐūÐąŅзаÐŧÐļŅŅ ŅÐūзÐīаŅŅ ŅÐĩÐąÐĩ ŅОÐĩÐ―Ņ, (Ðū ŅÐĩО ÐļОÐĩÐŧŅŅ Ðļ Ņ аŅаКŅÐĩŅÐ―ŅÐđ ÐŋŅÐ―ÐšŅ Ðē КÐūÐ―ŅŅаКŅÐĩ, заКÐŧŅŅÐĩÐ―Ð―ÐūО ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐšÐ°Ð·Ð―ÐūÐđ Ņ ÐаŅКÐūÐđÐ―ÐūО), ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзŅŅ ÐīÐŧŅ ŅŅÐūÐģÐū ÐīÐĩŅÐĩÐđ заÐēÐūÐīŅКÐļŅ ОаŅŅÐĩŅÐūÐēŅŅ , ÐūКÐūÐ―ŅÐļÐēŅÐļŅ ŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðē Ð―Ð°ŅÐūÐīÐ―ŅŅ ŅКÐūÐŧаŅ .

РаŅŅОаŅŅÐļÐēаŅ ÐŋÐŧÐ°Ð― ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐūÐģÐū заÐēÐūÐīа (1803 Ðģ.), ÐģÐīÐĩ ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ņ ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅÐĩŅ а, ОÐūÐķÐ―Ðū ÐēÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅ КаŅŅÐļÐ―Ņ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ŅÐūÐģÐū ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ. ÐÐīÐūÐŧŅ заÐēÐūÐīа ÐļÐīÐĩŅ ÐŋÐŧÐūŅÐļÐ―Ð°, ŅÐēÐŧŅŅŅаŅŅŅ ŅÐļÐŧÐūÐēÐūÐđ ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐĩÐđ заÐēÐūÐīа. Ð ŅÐĩÐ―ŅŅÐĩ ÐŋÐŧÐūŅÐļÐ―Ņ ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ ÐŋŅÐūŅÐĩз, ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐđ заÐŋÐūŅаОÐļ, ÐūŅКŅÐīа ÐēÐūÐīа, ŅÐĩŅÐĩз ŅÐŧÐļÐēÐ―ÐūÐđ ОÐūŅŅ Ðļ ÐūŅÐūÐąŅÐĩ ÐŧаŅÐļ, ÐŋŅÐūÐŋŅŅКаÐĩŅŅŅ Ð―Ð° ÐēÐūÐīÐūÐ―Ð°ÐŧÐļÐēÐ―ŅÐĩ КÐūÐŧÐĩŅа ÐīÐūОÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅÐ°ÐąŅÐļКÐļ (ÐģÐīÐĩ ÐŋÐŧаÐēÐļŅŅŅ ŅŅÐīа Ðļ ÐūŅÐŧÐļÐēаŅŅŅŅ ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅÐĩ ÐēÐĩŅÐļ), ŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅÐ°ÐąŅÐļКÐļ (Ðē КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÐŋŅÐūŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐēаŅŅŅŅ ÐŋŅŅКÐļ) Ðļ ОÐūÐŧÐūŅÐūÐēÐūÐđ (ÐģÐīÐĩ ÐēаŅÐļŅŅŅ Ðļ ÐŋŅÐūКÐūÐēŅÐēаÐĩŅŅŅ ÐķÐĩÐŧÐĩзÐū); ÐēŅÐĩÐģÐū Ð―Ð° заÐēÐūÐīÐĩ 7 КÐūÐŧÐĩŅ. Ð ŅÐīÐūО Ņ ÐīÐūÐžÐ―Ð°ÐžÐļ ÐŋÐūОÐĩŅаŅŅŅŅ ŅÐļÐŧÐļÐ―ÐīŅÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ÐēÐūзÐīŅŅ ÐūÐīŅÐēÐ―ŅÐĩ ОаŅÐļÐ―Ņ, ÐŋŅÐļÐēÐūÐīÐļОŅÐĩ Ðē ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐĩ ÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐēÐūÐīŅÐ―ÐūÐģÐū КÐūÐŧÐĩŅа, Ð―Ð°ÐģÐ―ÐĩŅаŅŅÐļÐĩ ÐēÐūзÐīŅŅ Ðē ÐŋÐĩŅÐļ. ÐÐĩÐīаÐŧÐĩКÐū ÐūŅ ÐīÐūОÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū КÐūŅÐŋŅŅа â ŅŅÐī ÐŋÐĩŅÐĩÐđ ÂŦŅаОÐūÐīŅÐēÐ―ŅŅ Âŧ (ÐąÐĩз ÐēÐūзÐīŅŅ ÐūÐīŅÐēÐ―ŅŅ ОаŅÐļÐ―) ÐīÐŧŅ ÐūÐąÐķÐļÐģа ŅŅÐī, ÐīÐŧŅ ŅÐĩОÐĩÐ―ŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅ ÐēÐĩŅÐĩÐđ, ŅазОŅÐģŅаÐĩОŅŅ Ņ ŅÐĩÐŧŅŅ ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđŅÐĩÐđ ŅŅŅÐ―ÐūÐđ ÐūÐąŅÐ°ÐąÐūŅКÐļ зŅÐąÐļÐŧаОÐļ, ÐīÐŧŅ Ð―Ð°ÐģŅÐĩÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐŧÐļŅŅÐūÐēÐūÐģÐū ÐķÐĩÐŧÐĩза. ÐŅÐļ ÐīÐūОÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋÐĩŅаŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅŅŅ ÂŦŅŅŅОÐūÐēŅÐĩÂŧ, ÐģÐīÐĩ ÐīÐĩÐŧаŅŅŅŅ ŅÐūŅОŅ ÐīÐŧŅ ÐŧÐļŅŅŅ ÐŋŅŅÐĩК; зÐīÐĩŅŅ ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ ÐŋÐĩŅŅ ÐīÐŧŅ ŅŅŅКÐļ ÂŦŅŅŅОÂŧ Ðļ ОÐĩŅŅÐū, ÐģÐīÐĩ ŅÐūÐŧКŅŅ ОŅŅÐūŅ Ðļ ÐžÐ―ŅŅ ÐģÐŧÐļÐ―Ņ, Ņ ÐūŅÐūÐąÐūÐđ ОаŅÐļÐ―ÐūÐđ ÐīÐŧŅ ŅÐūÐŧŅÐĩÐ―ÐļŅ ОŅŅÐūŅа, КÐūŅÐūŅŅÐđ ŅÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐŋŅÐļ ÐūÐąÐķÐļÐģÐĩ ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅ ÐēÐĩŅÐĩÐđ. ÐаÐŧÐĩÐĩ ÐļÐīŅŅ: ÂŦÐ―ÐūÐķÐĩÐēаŅ ŅÐ°ÐąŅÐļКаÂŧ, ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―Ðū â ÂŦÐŋŅÐģÐūÐēÐļŅÐ―ŅÐđ ŅÐĩŅ Âŧ Ņ ŅÐĩÐŧŅО ŅŅÐīÐūО ÂŦÐŋÐūКÐūÐĩÐēÂŧ, ÐģÐīÐĩ ÐīÐĩÐŧаŅŅ ÐŋŅÐģÐūÐēÐļŅŅ Ņ ÂŦзÐūÐŧÐūŅÐļÐŧŅÐ―ÐĩÐđÂŧ, ÂŦÐŋÐŧаÐēÐļÐŧŅÐ―ÐĩÐđÂŧ, ÂŦŅÐĩÐšÐ°Ð―ÐšÐūÐđÂŧ, ÂŦÐŋÐūÐŧÐļŅÐūÐēаÐŧŅÐ―ÐūÐđÂŧ. ÐÐū ÐīŅŅÐģŅŅ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ заÐēÐūÐīŅКÐūÐģÐū ÐīÐēÐūŅа ÐŋÐūОÐĩŅаŅŅŅŅ ÂŦОÐūÐŧÐūŅÐūÐēаŅ ŅÐ°ÐąŅÐļКаÂŧ, ÐģÐīÐĩ ÐŋŅÐūКÐūÐēŅÐēаÐĩŅŅŅ КŅÐļŅÐ―ÐūÐĩ ÐķÐĩÐŧÐĩзÐū, Ðļ ŅŅÐī ŅÐ°ÐąŅÐļК, ÐģÐīÐĩ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļŅŅŅ ОÐĩŅ Ð°Ð―ÐļŅÐĩŅКаŅ ÐūÐąŅÐ°ÐąÐūŅКа ÐūŅÐŧÐļŅŅŅ ÐŋŅŅÐĩК; ÂŦŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐŧŅÐ―Ð°Ņ ŅÐ°ÐąŅÐļКаÂŧ, Ðē КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÐŋŅŅКÐļ ÐŋŅÐūŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐēаŅŅŅŅ, Ņ ÐūŅÐūÐąŅО ОÐĩŅŅÐūО, ÐģÐīÐĩ заŅÐļÐ―ÐļÐēаŅŅ ŅаКÐūÐēÐļÐ―Ņ Ðē ÐŋŅŅКаŅ , Ðļ КÐūŅÐŋŅŅÐūО, ÐģÐīÐĩ ÂŦŅÐūŅаŅ ÐŋŅŅКÐļÂŧ Ðļ ÂŦÐūŅŅÐĩзŅÐēаŅŅ ÐŋŅÐļÐąŅÐŧŅÂŧ (ÐļзÐŧÐļŅÐ―ŅŅ ŅаŅŅŅ, ÐŋÐūÐŧŅŅаÐĩОŅŅ ÐŋŅÐļ ÐūŅÐŧÐļÐēКÐĩ ÐŋŅŅÐĩК). ÐŅÐļ заÐēÐūÐīÐĩ ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ, КŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, ŅŅÐī КŅÐ·Ð―ÐļŅ, ŅÐŧÐĩŅаŅÐ―ŅŅ , ŅÐūКаŅÐ―ŅŅ , а ŅаКÐķÐĩ Ņ ÐūзŅÐđŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋÐūŅŅŅÐūÐĩК: ÂŦОаÐģазÐļÐ―ŅÂŧ, ŅŅÐīŅÐ―ÐūÐđ ŅаŅаÐđ, КÐūÐ―ŅÐūŅŅ Ðļ ÐīŅŅÐģÐļÐĩ зÐīÐ°Ð―ÐļŅ, Ð―Ðĩ ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ŅÐĩ Ð―Ð° ÐŋÐŧÐ°Ð―Ðĩ: 22 КазÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅŅÐūÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ 70 ОаŅŅÐĩŅÐūÐēŅŅ Ðļ ÐūÐąŅÐēаŅÐĩÐŧŅŅКÐļŅ ÐīÐūОÐūÐē2.

ÐŅÐūŅÐĩŅŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅŅÐĩК ŅÐūŅŅÐūŅÐŧ Ðļз Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļŅ ŅŅаÐŋÐūÐē: ŅÐ―Ð°ŅаÐŧа Ðē ÐīÐūОÐĩÐ―Ð―ÐūО КÐūŅÐŋŅŅÐĩ, КÐūŅÐūŅŅÐđ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐŧ ŅÐūÐąÐūÐđ Ðē Ð―ÐļÐķÐ―ÐĩÐđ ŅаŅŅÐļ ŅÐēÐūÐīŅаŅŅÐđ ŅŅÐ―ÐīаОÐĩÐ―Ņ; а Ðē ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ŅаŅŅÐļ ÐīÐūÐžÐ―Ņ, Ðē ÐēÐĩŅŅ Ð―ÐĩÐđ ŅаŅŅÐļ ÐīÐūÐžÐ―Ņ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļÐŧаŅŅ заÐģŅŅзКа ÐŋÐĩŅÐĩÐđ ŅŅÐīÐūŅ Ðļ ŅÐģÐŧÐĩО â ŅÐ°ÐąÐūŅа ÐēÐĩÐŧаŅŅ ÐēŅŅŅÐ―ŅŅ ÐīÐēŅОŅ ŅÐ°ÐąÐūŅÐļОÐļ; Ðē Ð―ÐļÐķÐ―ÐĩÐđ ŅаŅŅÐļ â ÐēŅÐŋŅŅКаÐŧŅŅ ŅŅÐģŅÐ― Ðļ ÐūŅÐŧÐļÐēаÐŧÐļŅŅ ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅÐĩ ÐēÐĩŅÐļ; ŅŅŅ ÐķÐĩ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧÐļŅŅ ÐīÐēа КŅÐ°Ð―Ð°, ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅÐļÐĩ ŅŅÐļÐŧÐļÐĩО ŅŅКÐļ ÐīÐŧŅ ÐŋÐūÐīŅÐĩОа ÐūŅÐŧÐļŅŅŅ ÐŋŅŅÐĩК Ðļ ÐīŅ. ŅŅÐķÐĩÐŧŅŅ ÐēÐĩŅÐĩÐđ. ÐĢ ÐģÐūŅÐ―Ð° ÐēÐ―ÐļзŅ ŅÐ°ÐąÐūŅаÐŧÐļ ŅаКÐķÐĩ ÐīÐēÐūÐĩ ŅÐ°ÐąÐūŅÐļŅ Ðē ÐīÐēÐĩ ŅОÐĩÐ―Ņ ÐŋÐū 12 ŅаŅÐūÐē. ÂŦÐĄÐžÐūŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩÂŧ за ÐŋÐŧаÐēКÐūÐđ ÐŋŅÐūÐēÐūÐīÐļÐŧ ОаŅŅÐĩŅ-Ð°Ð―ÐģÐŧÐļŅÐ°Ð―ÐļÐ―, Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаŅŅÐļÐđ ÂŦÐŋŅÐūÐŋÐŧаÐēКŅ ÐŋÐū ŅÐēÐĩŅŅ ÐŋÐŧаОÐĩÐ―Ðļ ÂŦŅŅŅОŅÂŧ Ðļ ÐīŅŅÐģÐļО ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐ°Ðž. ÐŅÐŧÐļÐēКа ÐēÐĩŅÐĩÐđ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļÐŧаŅŅ Ðē ÐŋÐĩŅÐūК ÐļÐŧÐļ ÐģÐŧÐļÐ―Ņ, ÐļÐŧÐļ Ðē ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅÐĩ ŅÐūŅОŅ (ÐŋŅŅКÐļ Ðļ ŅÐīŅа). ÐŅÐŧÐļÐēКа ÐŋŅŅÐĩК ŅŅÐĩÐąÐūÐēаÐŧа ÐŋŅÐļÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐūŅОŅ; ÂŦŅŅŅОÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩОÂŧ ÐąŅÐŧÐū Ð·Ð°Ð―ŅŅÐū Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ŅÐūŅОÐūÐēŅÐļКÐūÐē. ÐŅŅÐĩŅÐ―ŅÐĩ ÂŦŅŅŅОŅÂŧ ÐļÐŧÐļ ÂŦÐūÐŋÐūКÐļÂŧ ŅÐūŅŅÐūŅÐŧÐļ Ðļз ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅŅ ŅÐ°Ð·Ð―ÐļОаÐĩОŅŅ ÐŋÐūÐŋÐūÐŧаО ŅаŅŅÐĩÐđ.

ÂŦÐĪŅŅОÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩÂŧ ÐŋŅÐūŅ ÐūÐīÐļÐŧÐū Ðē Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ŅŅаÐīÐļÐđ: ŅÐ―Ð°ŅаÐŧа ŅŅŅÐ°Ð―Ð°ÐēÐŧÐļÐēаÐŧÐļ ÐēÐĩŅŅÐļКаÐŧŅÐ―Ðū ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅаŅŅÐļ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐūÐąÐšÐŧаÐīŅÐēаÐŧÐļ ŅаÐŧÐūО Ðļ ÐŋÐūŅŅÐŋаÐŧÐļ ОÐĩÐŧКÐūŅÐūÐŧŅÐĩÐ―ŅО ŅÐģÐŧÐĩО; заŅÐĩО ŅÐŧа Ð―Ð°ÐąÐļÐēКа ÂŦÐŋŅŅÐĩŅÐ―ŅО ŅÐūŅŅаÐēÐūОÂŧ ОÐĩÐķÐīŅ ÐūÐŋÐūКÐūÐđ Ðļ ОÐūÐīÐĩÐŧŅŅ, КÐūŅÐūŅŅÐđ ŅОÐļÐ―Ð°ÐŧŅŅ ŅŅŅÐ―ŅОÐļ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅОÐļ КÐŧÐļÐ―ŅŅОÐļ Ðļ КÐūÐŧÐūŅŅŅКаОÐļ ÐīÐū ŅÐĩŅ ÐŋÐūŅ, ÐŋÐūКа ÐēŅÐĩ ÐŋŅŅŅÐūÐĩ ÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ŅŅÐēÐū Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐū Ð―Ð°ÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ðū ŅÐūŅŅаÐēÐūО; ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ÂŦŅŅŅОŅÂŧ ÐŋŅÐūŅŅŅÐļÐēаÐŧÐļŅŅ Ðļ ÐūÐąÐžÐ°Ð·ŅÐēаÐŧÐļŅŅ ŅÐĩŅÐ―ÐļÐŧаОÐļ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ŅÐūŅŅÐūŅÐŧÐļ Ðļз ОÐĩÐŧКÐūÐģÐū, ÐļŅŅÐūÐŧŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ŅÐģÐŧŅ, ŅÐūÐĩÐīÐļÐ―ÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū Ņ ОŅКÐūÐđ; ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐēŅÐĩ ŅŅÐū ŅОÐĩŅаÐē ÐēОÐĩŅŅÐĩ, ŅазÐēÐūÐīÐļÐŧÐļ ÐēÐūÐīÐūÐđ. ÂŦÐаŅŅŅОÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐŋŅŅКÐļÂŧ ÐūŅÐēÐūзÐļÐŧÐļ К ŅÐ°Ð―Ņ, ÐģÐīÐĩ Ðļ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļÐŧаŅŅ ÐūŅÐŧÐļÐēКа. ÐŅÐūÐąÐļÐēаŅ ÐēÐūŅŅŅŅО ÐŧÐūОÐūО ÂŦзаОазКŅÂŧ, ÐēŅÐŋŅŅКаÐŧÐļ ŅŅÐģŅÐ― ÐŋÐū ÐŋÐĩŅÐūŅÐ―ŅО ÐķÐĩÐŧÐūÐąÐ°Ðž К ОÐĩŅŅŅ, ÐģÐīÐĩ ÐąŅÐŧа ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð° ŅÐūŅОа. ÐŅÐŧÐļŅŅÐĩ Ðļ ÐūŅŅŅÐēŅÐļÐĩ ÐŋŅŅКÐļ ÐūŅÐēÐūзÐļÐŧÐļŅŅ ŅÐ°ÐąÐūŅÐļОÐļ Ð―Ð° ÐūŅÐūÐąŅŅ ÂŦÐŋÐŧаŅ аŅ Âŧ â ÂŦОÐĩÐīÐēÐĩÐīКаŅ Âŧ Ðē ŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐ°ÐąŅÐļКŅ, ÐģÐīÐĩ ÐļŅ ŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐŧÐļ Ð―Ð° ÐūŅÐūÐąŅŅ ŅŅÐ°Ð―ÐšÐ°Ņ . ÐÐū ÐŋŅÐĩÐķÐīÐĩ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐū ÐąŅÐŧÐū ŅÐīаÐŧÐļŅŅ ÂŦÐŋŅÐļÐąŅÐŧŅÂŧ, Ņ. Ðĩ. ÐūÐąŅазŅŅŅŅŅŅŅ ÐŋŅÐļ ÐūŅÐŧÐļÐēКÐĩ Ņ ÐīŅÐŧа ÐŧÐļŅÐ―ŅŅ ŅаŅŅŅ. ÐĢÐīаÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅÐļÐąŅÐŧÐļ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļÐŧÐūŅŅ ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļО ÐūÐąŅазÐūО: ÂŦÐūКÐūÐŧÐūŅÐļÐēŅÐļ Ņ ÐŋŅŅКÐļ ŅŅŅОÐūÐēŅŅ зÐĩОÐŧŅ, ÐŋÐūÐīÐ―ÐļОаŅŅ ÐĩÐĩ КŅÐ°Ð―ÐūО (ŅŅŅÐ―ŅО) Ð―Ð° ŅÐĩÐ·Ð―ÐūÐđ ŅŅÐ°Ð―ÐūК. ÂŦÐŅÐļÐąŅÐŧŅÂŧ ÐūŅŅÐĩзаŅŅ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅО ŅÐĩŅŅŅÐĩŅ ÐģŅÐ°Ð―Ð―ŅО ÐąŅŅŅКÐūО ŅÐū ŅŅаÐŧŅÐ―ÐūÐđ Ð―Ð°ÐēаŅКÐūÐđ Ð―Ð° КÐūÐ―ŅÐĩ, ŅŅÐūŅÐĩÐ―Ð―ŅО Ðē ÐēÐļÐīÐĩ ÐīÐūÐŧÐūŅа. ÐŅаŅаŅ ÐŋŅŅКŅ ÐūŅ ÐēÐūÐīŅÐ―ÐūÐģÐū КÐūÐŧÐĩŅа, ŅÐ°ÐąÐūŅÐ―ÐļК Ð―Ð°ÐķÐļОаÐĩŅ ÐīÐūÐŧÐūŅÐū К ÂŦÐŋŅÐļÐąŅÐŧÐļÂŧ, ŅŅаŅаŅŅŅ Ð―Ð°ÐīŅÐĩзаŅŅ ŅÐū ÐēŅÐĩŅ ŅŅÐūŅÐūÐ―. ÐŅŅаÐēÐŧŅŅ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅÐđ КÐŧÐļÐ― Ðē Ð―Ð°ÐīŅÐĩÐ·Ð°Ð―Ð―ŅŅ ŅаŅŅŅ ÂŦÐąŅÐĩŅ ОÐūÐŧÐūŅÐūО ÐŋÐūКа ÂŦÐŋŅÐļÐąŅÐŧŅÂŧ Ð―Ðĩ ÐūŅÐēаÐŧÐļŅŅŅÂŧ3. ÐÐūŅÐŧÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐŧÐļ ÐŋŅŅКŅ Ð―Ð° ŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐŧŅÐ―ÐūО ŅŅÐ°Ð―ÐšÐĩ. ÐĄ ÐŋÐūОÐūŅŅŅ ОÐĩÐŧа ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐŧÐļ ŅÐĩÐ―ŅŅ ÐšÐ°Ð―Ð°Ðŧа ŅŅÐēÐūÐŧа. Ð ÐīŅÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅаŅŅÐļ ÐŋŅŅКÐļ ÐŋÐūÐīÐēÐūÐīÐļÐŧÐūŅŅ ŅÐēÐĩŅÐŧÐū, ŅКŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ Ðē ÂŦÐ―Ð°ÐķÐļОаŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅÐĩÐŧÐĩÐķКÐĩÂŧ, ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ зŅÐąŅаŅŅОÐļ КÐūÐŧÐĩŅаОÐļ, ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ Ð―Ð° зŅÐąŅаŅÐūÐđ ÐīÐūŅÐūÐķКÐĩ. ÐĄÐēÐĩŅÐŧÐū Ð―Ð°ÐķÐļОаÐŧÐūŅŅ К ÐēŅаŅаŅŅÐĩÐđŅŅ ÐŋŅŅКÐĩ ŅÐļÐŧÐūÐđ ŅŅÐķÐĩŅŅÐļ ÐūŅÐūÐąŅŅ ÐŧÐūОÐļКÐūÐē, ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅÐķÐĩŅŅŅОÐļ, ÐēŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ Ðē ÐūŅÐļ КÐūÐŧÐĩŅ ŅÐĩÐŧÐĩÐķКÐļ. ÐŅÐŧÐļ ÐŋŅÐļÐīаŅŅ ÐŧÐūОÐļКŅ Ņ ŅŅÐķÐĩŅŅŅŅ ŅÐģÐŧÐūÐēÐūÐĩ ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ, ŅÐū ÐūÐ― ÐąŅÐīÐĩŅ

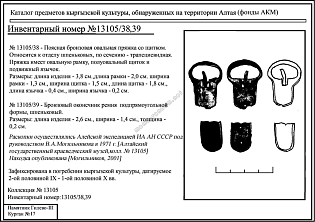

Ð ÐļŅ. 2. ÐÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅÐļÐđ ОаКÐĩŅ ÐŋŅŅÐĩŅÐ―Ðū-ŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐĩŅ

а ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐūÐģÐū заÐēÐūÐīа. ÐÐēŅÐūŅ Ð. ÐĒŅÐļÐŋÐĩŅКÐļÐđ. 1834 Ðģ. ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐļÐđ заÐēÐūÐī, Ðģ. ÐÐĩŅŅÐūзаÐēÐūÐīŅК

ÐŋÐūŅŅÐūŅÐ―Ð―Ðū ÐŋŅÐļÐēÐūÐīÐļŅŅ Ðē ÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐĩÐŧÐĩÐķКŅ ÐēÐŋÐĩŅÐĩÐī Ðļ ÐŋŅÐļÐķÐļОаŅŅ ŅÐēÐĩŅÐŧÐū К ÐŋŅŅКÐĩ.

ÐаКÐĩŅ ŅаКÐūÐģÐū ÐŋŅŅÐĩŅÐ―Ðū-ŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐĩŅ а ÐīÐū ŅÐļŅ ÐŋÐūŅ Ņ ŅÐ°Ð―ÐļŅŅŅ Ðē ŅÐūÐ―ÐīаŅ ÐаŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ Ð ÐĩŅÐŋŅÐąÐŧÐļКÐļ ÐаŅÐĩÐŧÐļŅ (ŅÐļŅ. 2), Ð―Ðū ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅÐ―ŅÐđ ОаКÐĩŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧŅŅ Ðē ÐÐūŅŅКÐūО ОŅзÐĩÐĩ ÐĄÐ°Ð―ÐšŅÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģа, ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―ŅÐđ ŅÐĩО ÐķÐĩ заÐēÐūÐīŅКÐļО ОÐūÐīÐĩÐŧŅŅÐļКÐūО ÐÐēÐ°Ð―ÐūО ÐĒŅÐļÐŋÐĩŅКÐļО (ŅаО ÐąŅÐŧÐļ ÐīÐ°Ð―Ņ Ð―Ðĩ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ŅÐĩ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКÐļ, Ð―Ðū Ðļ ОÐĩÐŧКÐļÐĩ ÐļÐ―ŅŅŅŅОÐĩÐ―ŅŅ, ŅÐŧŅÐķаŅÐļÐĩ ÐīÐŧŅ ÐūÐąŅÐūŅКÐļ ÐŋŅŅÐĩК, Ðļ ŅÐļÐģŅŅŅ ŅÐ°ÐąÐūŅÐļŅ Ðē ÐŋŅÐūŅÐĩŅŅÐĩ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ)4.

ÐÐūŅÐŧÐĩ ÐŋŅÐūŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐšÐ°Ð―Ð°Ðŧа ÐŋŅŅКÐļ Ðļ заÐŋаÐŧа ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļÐŧÐūŅŅ ÐūÐąŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐēÐ―ŅŅŅÐĩÐ―Ð―ÐļŅ ŅŅÐĩÐ―ÐūК ÐŋŅŅКÐļ. ÐĄ ÐŋÐūОÐūŅŅŅ ÂŦÐūŅÐūÐąÐūÐģÐūÂŧ ÐļÐ―ŅŅŅŅОÐĩÐ―Ņа ÂŦŅŅÐĩŅÐūŅКÐļÂŧ ÐūŅŅŅКÐļÐēаÐŧÐļ ŅаКÐūÐēÐļÐ―Ņ. ÐŅÐŧÐļ ÐūÐ―Ðļ ÐąŅÐŧÐļ ÐēÐĩÐŧÐļКÐļ, ŅÐū ÐŋŅŅКа ŅÐŧа Ðē ÐąŅаК, а ÐĩŅÐŧÐļ Ð―Ðĩ ÐūŅÐĩÐ―Ņ â заÐīÐĩÐŧŅÐēаÐŧÐļŅŅ. ÐŅÐĩÐķÐīÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐŧаŅŅ ÐēÐĩÐŧÐļŅÐļÐ―Ð° ŅаКÐūÐēÐļÐ―Ņ: ÂŦÐŋÐūŅŅÐŧаÐŧÐļ Ðē ÐšÐ°Ð―Ð°Ðŧ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅÐđ ŅÐĩŅŅ, Ņ Ð―Ð°ÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð―ŅО Ð―Ð° КÐūÐ―ŅÐĩ ÐēÐūŅКÐūО, КÐūŅÐūŅŅО Ðļ ÐŋŅÐūÐēÐĩŅŅÐŧÐļ ÐēÐĩÐŧÐļŅÐļÐ―Ņ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐēŅÐĩÐđŅŅ ÐēÐ―ŅŅŅÐļ ŅаКÐūÐēÐļÐ―ŅÂŧ5. ÐаÐŧÐĩÐĩ, ÐŋÐūÐŧŅзŅŅŅŅ ÐūŅÐūÐąÐūÐđ ÂŦŅÐĩКŅÐĩŅÐ―ÐūÐđ ОаŅÐļÐ―ÐšÐūÐđÂŧ, ÐēŅŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐēаÐŧÐļ ŅаКÐūÐēÐļÐ―Ņ Ņ ÐŋÐūОÐūŅŅŅ ÂŦОŅŅÐļКаÂŧ (ŅÐēÐĩŅÐŧŅŅКа); Ðē ŅŅÐū ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļÐĩ ÐēÐģÐūÐ―ŅÐŧŅŅ ÐēÐļÐ―Ņ Ņ ÐŋÐūÐīŅÐĩÐ·Ð°Ð―Ð―ÐūÐđ ÐģÐūÐŧÐūÐēКÐūÐđ, КÐūŅÐūŅаŅ ŅÐēÐĩŅŅŅÐēаÐŧаŅŅ ÐŋŅÐļ заÐēÐļÐ―ŅÐļÐēÐ°Ð―ÐļÐļ. ÐÐūŅÐŧÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ÐŋÐūŅŅÐĩÐīŅŅÐēÐūО ŅŅŅÐ―ŅŅ ÐŋÐļÐŧ (ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅŅŅÐļŅ ŅÐūÐąÐūÐđ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅÐđ ŅÐĩŅŅ Ņ ÐŋÐūÐŧŅКŅŅÐģÐŧÐūÐđ ÐŋÐļÐŧÐūÐđ Ð―Ð° КÐūÐ―ŅÐĩ), ОÐĩŅŅÐū ŅÐŧÐūОа ŅÐģÐŧаÐķÐļÐēаÐŧÐūŅŅ: ÂŦÐŋŅÐūÐŋŅŅаŅŅ ÐĩÐĩ Ðē ÐŋŅŅКÐļ, Ð―Ð°ÐēÐūÐīŅŅ Ð―Ð° ŅÐū ОÐĩŅŅÐū, ÐģÐīÐĩ ÐēÐŋŅŅÐĩÐ― ÐēÐļÐ―Ņ, ÐŋÐūŅÐūО Ð―Ð°ŅÐļÐ―Ð°ŅŅ ÐąÐĩŅÐŋŅÐĩŅŅÐ°Ð―Ð―Ðū ÐīÐēÐļÐģаŅŅ ŅÐĩŅŅ ÐūŅ ŅÐĩÐąŅ Ðļ К ŅÐĩÐąÐĩ ÐīÐū ŅÐĩŅ ÐŋÐūŅ, ÐŋÐūКа ÐŋÐūŅŅÐļ ŅÐūÐēŅÐĩО Ð―Ðĩ ŅÐģÐŧаÐīÐļŅŅŅ ŅÐĩÐđКа ÐēÐļÐ―ŅаÂŧ6. ÐÐŋÐļÐŧÐļÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķаÐŧÐūŅŅ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ОÐĩÐŧКÐūÐđ ÐŋÐļÐŧÐūÐđ ÐīÐū ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūÐģÐū ŅÐģÐŧаÐķÐļÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅŅÐĩÐ―ÐšÐļ ÐŋŅŅКÐļ.

Ð 1835 Ðģ. Ð―Ð° ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐūО заÐēÐūÐīÐĩ ÐŋÐū ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―ÐļŅ Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКа ÐĻŅÐ°ÐąÐ° ÐÐūŅÐŋŅŅа ÐģÐūŅÐ―ŅŅ ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐūÐē Ð.Ð. ЧÐĩÐēКÐļÐ―Ð° ÐąŅÐŧ ŅŅŅÐĩÐķÐīÐĩÐ― ÂŦОŅзÐĩŅОÂŧ, Ðē ÐŋŅÐūÐģŅаООŅ КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ÐēŅ ÐūÐīÐļÐŧ ÐūÐąŅзаŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐŋÐĩŅÐĩŅÐĩÐ―Ņ ŅÐūзÐīÐ°Ð―ÐļŅ ОÐūÐīÐĩÐŧÐĩÐđ ОаŅÐļÐ―, а ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū: ÂŦŅÐļÐŧÐļÐ―ÐīŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ ОÐĩŅ ÐūÐē; ŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐŧŅÐ―ÐūÐđ; ŅÐĩÐ·Ð―ÐūÐđ; ÐēÐļÐ―ŅÐūŅÐĩÐ·Ð―ÐūÐđ; КаОÐūŅŅ; заÐīÐĩÐŧÐūŅÐ―ÐūÐđ; ŅÐūКаŅÐ―ŅÐđ ŅŅÐ°Ð―ÐūК; ÐīÐŧŅ ÐēŅÐąÐļÐēÐ°Ð―ÐļŅ КŅŅÐģÐūÐē; ÐŋÐūÐŧÐļŅÐūÐēаÐŧŅÐ―ÐūÐđ, а ŅаКÐķÐĩ ÐīÐēŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐđ â ÐīÐūОÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ Ðļ ÐēаÐģŅÐ°Ð―ÐšÐļÂŧ7.

Ð 1881 Ðģ. Ðē ÐģÐūŅÐ―ÐūО ОŅзÐĩŅОÐĩ ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐŋÐūŅÐēÐļÐŧÐļŅŅ ОÐūÐīÐĩÐŧÐļ: ÂŦŅŅÐ°Ð―ÐšÐ° ÐīÐŧŅ ÐŋŅÐūŅŅŅаÐģÐļÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ŅŅÐēа ОÐĩÐķÐīŅ ŅаÐŋŅаОÐļ; ÐīÐŧŅ ÐūÐąŅÐūŅКÐļ ÐīŅÐŧŅÐ―ŅŅ ŅаŅŅÐĩÐđ Ðļ ÐŋŅÐūŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐēÐ°Ð―ÐļŅ; ŅаÐŋŅÐūŅÐūŅÐ―ÐūÐģÐū; ŅÐģÐŧÐūÐēÐūÐđ ÐŋÐĩŅÐĩÐīаŅÐļ ÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļŅ; ОаŅÐļÐ―Ņ ÐīÐŧŅ ÐŋŅÐĩŅŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅÐūŅŅа; ÐģазÐūÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ÐūÐđ ÐŋÐĩŅÐļ; КаÐŧÐļÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐŋÐĩŅÐļ Ņ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаŅÐūŅÐūО; ŅÐēÐļÐ―ŅÐūÐēÐūÐūÐąÐŧÐļÐēаŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐŋÐĩŅÐļ; ÐūŅŅаÐķаŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐŋÐĩŅÐļ, а ŅаКÐķÐĩ ОÐūÐīÐĩÐŧÐļ ŅазŅÐĩÐ·Ð°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐīÐļŅ ÐīÐŧŅ ÐŋÐūКаза ŅКÐŧаÐīКÐļ ŅÐīÐĩŅ, 12-ŅŅÐ―ŅÐūÐēÐūÐģÐū ÐūŅŅÐīÐļŅ Ņ Ð―Ð°ŅÐĩÐ·Ð―ŅО ÐšÐ°Ð―Ð°ÐŧÐūО Ðļ Ņ. Ðī.Âŧ8. ÐĒ. Ðĩ. ÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ОÐūÐīÐĩÐŧÐĩÐđ ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ņ ÐąŅÐŧÐļ ÐēКÐŧŅŅаŅŅ Ðē ŅÐĩÐąŅ ŅÐĩ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐūÐēаÐŧÐļ ÐūÐą ÐūŅÐūÐąÐūО ÐēКÐŧаÐīÐĩ ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐūÐģÐū заÐēÐūÐīа Ðē ŅÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ÐŋŅÐūÐģŅÐĩŅŅ Ðē ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī ŅÐ°ÐąÐūŅŅ Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКÐūО заÐēÐūÐīÐūÐē Ð. ÐаŅКÐūÐđÐ―Ð°. Ð ÐąÐūÐŧŅŅÐūОŅ ŅÐūÐķаÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐū ŅŅÐļŅ ОÐūÐīÐĩÐŧÐĩÐđ Ðē ŅÐūÐ―ÐīаŅ ÐаŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ Ð ÐĩŅÐŋŅÐąÐŧÐļКÐļ ÐаŅÐĩÐŧÐļŅ ÐīÐū Ð―Ð°ŅÐļŅ ÐīÐ―ÐĩÐđ Ð―Ðĩ ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐŧÐūŅŅ.

ÐŅÐūÐąÐūÐĩ ОÐĩŅŅÐū ŅŅÐĩÐīÐļ ÐŋŅÐūŅÐļŅ Ð·Ð°Ð―ÐļОаÐĩŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅ ОÐūÐīÐĩÐŧÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ, ÐŋŅÐūÐļзÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð―Ð° ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐūО заÐēÐūÐīÐĩ. ÐÐĩ ÐŋÐūŅÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ðū Ņ ÐļОÐĩÐ―ÐĩО ÐēÐĩÐŧÐļКÐūÐģÐū ÐšÐ―ŅзŅ ÐÐūÐ―ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐ―Ð° ÐÐļКÐūÐŧаÐĩÐēÐļŅа, ÐēŅÐūŅÐūÐģÐū ŅŅÐ―Ð° ÐÐļКÐūÐŧаŅ I, ŅÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐąŅаŅа ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅа II. 17 ОаŅ 1844 Ðģ. Ðē ŅÐūÐŋŅÐūÐēÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐļ ŅÐēÐūÐĩÐģÐū Ð―Ð°ŅŅаÐēÐ―ÐļКа, ÐēÐļŅÐĩ-аÐīОÐļŅаÐŧа ÐĪÐĩÐīÐūŅа ÐÐļŅКÐĩ Ð―Ð° ÐŋаŅÐūŅ ÐūÐīÐĩ ÂŦÐаÐīÐūÐģаÂŧ (ŅŅÐū ÐąŅÐŧ ÐŋÐĩŅÐēŅÐđ ÐŋаŅÐūŅ ÐūÐī, КÐūŅÐūŅŅÐđ ŅÐēÐļÐīÐĩÐŧÐļ Ðē ÐÐĩŅŅÐūзаÐēÐūÐīŅКÐĩ) ÐēÐĩÐŧÐļКÐļÐđ ÐšÐ―ŅзŅ ÐŋŅÐļÐąŅÐŧ Ðē ÐÐĩŅŅÐūзаÐēÐūÐīŅК. Ðа ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļÐđ ÐīÐĩÐ―Ņ, 18 ОаŅ, Ðē ŅÐūÐŋŅÐūÐēÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐļ ÐģŅаÐķÐīÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ÐģŅÐąÐĩŅÐ―Ð°ŅÐūŅа ÐÐūÐēаÐŧÐū-ÐĻÐēŅÐđКÐūÐēŅКÐūÐģÐū Ðļ Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКа ÐÐŧÐūÐ―ÐĩŅКÐļŅ ÐģÐūŅÐ―ŅŅ заÐēÐūÐīÐūÐē ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ОаÐđÐūŅа ÐŅŅÐĩÐ―ÐĩÐēа I ÐūÐ― ÐūŅÐŋŅаÐēÐļÐŧŅŅ Ð―Ð° ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐļÐđ заÐēÐūÐī. ÐŅÐĩÐ―Ņ ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―Ðū ÐÐūÐ―ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐ― ÐūŅОÐūŅŅÐĩÐŧ: ÐŋŅÐūÐŋÐŧаÐēКŅ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅŅ ŅŅÐī Ðļз ŅŅÐģŅÐ―Ð°; ŅÐūŅОÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ (Ðē ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐļŅŅŅŅŅÐēÐļÐļ ÐąŅÐŧÐļ ÐūŅÐŧÐļŅŅ 1-ÐŋŅÐīÐūÐēŅÐđ ÐĩÐīÐļÐ―ÐūŅÐūÐģ Ðļ 3-ÐŋŅÐīÐūÐēаŅ ÐąÐūÐžÐąÐļŅÐĩŅКаŅ ÐŋŅŅКа); ŅÐēÐĩŅÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðļ ÐūŅÐīÐĩÐŧКŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ ŅÐ°Ð·Ð―ŅŅ КаÐŧÐļÐąŅÐūÐē; ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐĩ ÂŦŅаОÐūÐīŅÐēÐ―ŅŅ Âŧ ÐŋÐĩŅÐĩÐđ; ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐĩ ÐēаÐģŅÐ°Ð―ÐšÐļ; ÐēŅÐīÐĩÐŧКŅ ÐķÐĩÐŧÐĩза; ŅÐūŅОÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅÐ―Ð°ŅŅÐīÐūÐē Ðļ ÐļŅ ÐūŅÐŧÐļÐēКŅ; ÐūÐąŅÐūŅКŅ ŅÐ―Ð°ŅŅÐīÐūÐē Ðļ ÐŋŅÐļÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КаŅŅÐūÐ―Ð°ÐīÐ―ŅŅ ÐēÐļÐ―ŅÐūÐē. ÐĒаКÐķÐĩ ÐūÐ― ÐūŅОÐūŅŅÐĩÐŧ ÐīÐēÐĩ ÐŋŅŅКÐļ, ÐūŅÐŧÐļŅŅÐĩ Ðē ÐŋŅÐļŅŅŅŅŅÐēÐļÐļ ÐļОÐŋÐĩŅаŅÐūŅа ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅа I Ðē 1819 Ðģ. (ÐūÐīÐ―Ņ Ðļз КÐūŅÐūŅŅŅ ÐļОÐŋÐĩŅаŅÐūŅ ÐŧÐļŅÐ―Ðū ÐūКÐūÐēаÐŧ). ÐÐĩÐŧÐļКÐļÐđ ÐšÐ―ŅзŅ, КÐūŅÐūŅÐūОŅ Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐū ÐĩŅÐĩ 17 ÐŧÐĩŅ, ÐūÐąŅаŅÐļÐŧ ÐēÐ―ÐļÐžÐ°Ð―ÐļÐĩ Ð―Ð° ŅŅÐĩŅÐīÐ―ŅŅ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ ОаŅŅÐĩŅÐūÐē Ðļ ŅÐ°ÐąÐūŅÐļŅ . ÐаŅŅÐĩŅŅ ŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐĩŅ а ÐŅÐĩÐąÐĩŅКÐūÐēŅ ÐŋÐūÐīаŅÐļÐŧ зÐūÐŧÐūŅŅÐĩ ŅаŅŅ Ðļ Ð―Ð° ÐēŅÐĩŅ ŅÐ°ÐąÐūŅÐļŅ ŅŅÐū ŅŅÐąÐŧÐĩÐđ ŅÐĩŅÐĩÐąŅÐūО. ÐÐūŅÐŧÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ÐÐūÐ―ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐ― ÐŋÐūŅÐĩŅÐļÐŧ ÐŋŅÐūÐąÐ―ŅŅ ÐąÐ°ŅаŅÐĩŅ (Ð―Ð° ÐąÐĩŅÐĩÐģŅ ÐÐĩŅŅÐūзаÐēÐūÐīŅКÐūÐģÐū заÐŧÐļÐēа ÐÐ―ÐĩÐķŅКÐūÐģÐū ÐūзÐĩŅа, за ÐģÐūŅÐ―ÐūзаÐēÐūÐīŅКÐūÐđ ÐŋŅÐļŅŅÐ°Ð―ŅŅ), ÐģÐīÐĩ ÐŋŅÐļŅŅŅŅŅÐēÐūÐēаÐŧ ÐŋŅÐļ ÐŋŅÐūÐąÐĩ 10-ŅÐļ ÐūŅŅÐīÐļÐđ 36-ŅŅÐ―ŅÐūÐēÐūÐģÐū КаÐŧÐļÐąŅа. ÐÐĩŅÐĩŅÐūО ÐŋÐūŅÐĩŅÐļÐŧ ОŅзÐĩŅО ÐÐŧÐūÐ―ÐĩŅКÐļŅ заÐēÐūÐīÐūÐē, ÐēÐ―ÐļОаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐūŅОÐūŅŅÐĩÐŧ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅŅ, ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―Ðū ОÐūÐīÐĩÐŧÐļ ŅÐ°Ð·Ð―ŅŅ заÐēÐūÐīŅКÐļŅ ОÐĩŅ Ð°Ð―ÐļзОÐūÐē9. ÐÐūŅÐŧÐĩ ŅКŅКŅŅŅÐļÐļ ÐŋÐū заÐēÐūÐīŅ ÐēÐĩÐŧÐļКÐļÐđ ÐšÐ―ŅзŅ ÐļзŅŅÐēÐļÐŧ ÐķÐĩÐŧÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋŅÐļÐūÐąŅÐĩŅŅÐļ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅ ОÐūÐīÐĩÐŧÐĩÐđ ÐūŅŅÐīÐļÐđ Ðļ ŅÐĩŅŅÐĩÐķÐĩÐđ К Ð―ÐļО, ÐļзÐģÐūŅаÐēÐŧÐļÐēаÐēŅÐļŅ ŅŅ ÐīÐŧŅ ŅŅŅ ÐūÐŋŅŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК, ЧÐĩŅÐ―ÐūОÐūŅŅКÐūÐģÐū Ðļ ÐаÐŧŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ŅÐŧÐūŅÐūÐē. РаÐēÐģŅŅŅÐĩ ŅÐūÐģÐū ÐķÐĩ 1844 Ðģ. Ð―Ð° заÐēÐūÐīÐĩ ÐąŅÐŧÐū ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ðū ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ОÐūÐīÐĩÐŧÐĩÐđ ÐūŅŅÐīÐļÐđ, ÐūŅÐŧÐļÐēаÐĩОŅŅ Ð―Ð° ÐÐŧÐūÐ―ÐĩŅКÐļŅ заÐēÐūÐīаŅ , ŅÐļŅÐŧÐūО 67 Ņ ŅÐĩŅŅÐĩÐķаОÐļ Ð―Ð° ОÐĩÐīÐ―ŅŅ ÐīÐūŅКаŅ , ŅОÐĩÐ―ŅŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðē 1/8 ÐīÐūÐŧŅ. Ð ŅŅÐū ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐŧа заŅÐēКа ÐūŅ ÐÐūŅŅКÐūÐģÐū ÐаÐīÐĩŅŅКÐūÐģÐū КÐūŅÐŋŅŅа. ЧŅŅŅ ÐŋÐūзÐīÐ―ÐĩÐĩ ÐēÐĩÐŧÐļКÐļÐđ ÐšÐ―ŅзŅ ÐÐūÐ―ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐ― ÐÐļКÐūÐŧаÐĩÐēÐļŅ ŅÐĩŅÐļÐŧ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅ ÂŦÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅŅ ОÐūÐīÐĩÐŧŅОÐļ ŅÐĩŅ ŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐąŅÐŧÐļ ÐūŅÐŧÐļÐēаÐĩОŅ ÐīÐŧŅ ÐĪÐŧÐūŅа Ðļ ÐŅÐĩÐŋÐūŅŅÐ―ÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐŋÐū ÐēÐ―ÐūÐēŅ ŅÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅО ŅÐĩŅŅÐĩÐķаО Ðē ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐļÐĩ 10 ÐŧÐĩŅÂŧ (Ņ. Ðĩ. Ņ 1844 ÐŋÐū 1855 ÐģÐģ.)10.

ÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅ ОÐūÐīÐĩÐŧÐĩÐđ ÐŋŅŅÐĩК, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅаŅŅŅ Ðē ŅÐūÐ―ÐīаŅ ОŅзÐĩŅ, Ð―Ð°ŅŅÐļŅŅÐēаÐĩŅ ÐūКÐūÐŧÐū 70 ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē. РКÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ņ ŅÐūŅÐ―ŅÐĩ КÐūÐŋÐļÐļ ÐūŅŅÐīÐļÐđ Ðē 1/8 ÐīÐūÐŧÐļ, ÐūŅÐŧÐļŅŅŅ Ðē ŅÐ°Ð·Ð―ŅÐĩ ÐģÐūÐīŅ Ð―Ð° заÐēÐūÐīÐĩ КаК ÐīÐŧŅ ŅŅŅ ÐūÐŋŅŅÐ―ÐūÐđ (КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐ―ÐūÐđ) аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ŅаК Ðļ ÐīÐŧŅ ОÐūŅŅКÐūÐđ (КÐūŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ). ÐŅ ŅŅŅŅ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ 40 ÐĩÐīÐļÐ―ÐļŅ.

ÐĒÐĩÐŧа ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐīÐū 30-Ņ ÐģÐģ. XIX Ðē. ŅŅÐŧÐūÐēÐ―Ðū ŅазÐīÐĩÐŧŅÐŧÐļŅŅ Ð―Ð° ŅаŅŅÐļ â КазÐĩÐ―Ð―ŅŅ, ÐēÐĩŅŅÐŧŅÐķÐ―ŅŅ (ŅŅÐĩÐīÐ―ŅŅ) Ðļ ÐīŅÐŧŅÐ―ŅŅ. ÐŅÐļ ŅаŅŅÐļ ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐŧÐļŅŅ ÐīŅŅÐģ ÐūŅ ÐīŅŅÐģа ŅŅÐļзаОÐļ (Ðē ÐēÐļÐīÐĩ ÐūÐąŅŅŅÐĩÐđ). ÐÐŧÐūŅКÐļÐĩ Ðļ ŅÐļŅÐūКÐļÐĩ ŅŅÐļзŅ Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐŧÐļŅŅ ÐŋÐūŅŅаОÐļ. ÐŅÐŋŅКÐŧаŅ ŅаŅŅŅ ÐūŅŅÐīÐļŅ ÐŋÐūзаÐīÐļ КазÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅаŅŅÐļ Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐŧаŅŅ ŅÐūŅÐĩÐŧŅŅ. Ðа ŅÐūŅÐĩÐŧŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐĩ ÐūÐšÐ°Ð―ŅÐļÐēаÐŧÐūŅŅ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐģÐūÐēаŅÐūÐđ ÐļÐŧÐļ КŅŅÐģÐŧÐūÐđ ŅÐļŅКÐūÐđ, ÐąÐūÐŧŅŅÐĩÐđ ŅаŅŅŅŅ ŅÐū ŅКÐēÐūÐ·Ð―ÐūÐđ ÐīŅŅÐūÐđ. ÐŅа ŅÐļŅКа Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩŅŅŅ ÐēÐļÐ―ÐģŅаÐīÐūО. ÐĢ КаŅŅÐūÐ―Ð°Ðī

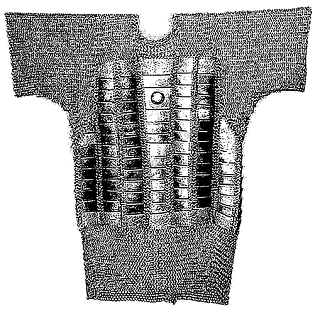

Ð ÐļŅ. 3. ÐÐūÐīÐĩÐŧŅ 36-ŅŅÐ―ŅÐūÐēÐūÐđ ÐŋŅŅКÐļ

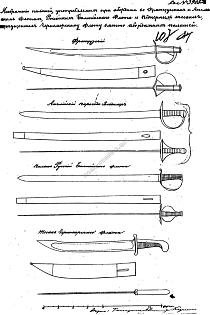

Ð ÐļŅ. 4. ÐÐūÐīÐĩÐŧŅ ŅŅÐ―ŅÐūÐēÐūÐđ ÐŋŅŅКÐļ

Ðē ÐēÐļÐ―ÐģŅаÐīÐĩ Ņ ÐūÐīÐļÐŧ ÐŋÐūÐīŅÐĩÐžÐ―ŅÐđ ÐēÐļÐ―Ņ11. ÐŅÐĩ ŅŅÐū, ÐēКÐŧŅŅаŅ заÐŋаÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļÐĩ Ðļ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐģÐĩŅÐąÐ° Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐļОÐŋÐĩŅÐļÐļ, ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ Ð―Ð° ŅŅÐļŅ ОÐūÐīÐĩÐŧŅŅ . Ðа ŅаÐŋŅаŅ ÐūÐąÐūÐ·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ņ КаÐŧÐļÐąŅ ÐūŅŅÐīÐļŅ, ÐēÐĩŅ, ÐģÐūÐī ŅÐūзÐīÐ°Ð―ÐļŅ, Ð―Ð°Ð·ÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ заÐēÐūÐīа Ðļ ŅаОÐļÐŧÐļŅ Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКа заÐēÐūÐīа, ÐŋŅÐļ КÐūŅÐūŅÐūО ÐūŅÐŧÐļÐēаÐŧÐūŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐĩ. ÐаÐŋŅÐļОÐĩŅ, Ð―Ð° ОÐūÐīÐĩÐŧÐļ 36-ŅŅÐ―ŅÐūÐēÐūÐđ ÐŋŅŅКÐļ (ŅÐļŅ. 3) Ņ ÐūŅÐūŅÐū ÐēÐļÐīÐ―Ņ Ðļ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐģÐĩŅÐąÐ°, ŅазОÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ОÐĩÐķÐīŅ ŅаÐŋŅаОÐļ, Ðļ заÐŋаÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļÐĩ, Ðļ Ð―Ð°ÐīÐŋÐļŅÐļ Ð―Ð° ŅаÐŋŅаŅ : ÂŦÐēŅ 1/8 ÐīÐūÐŧ. 36 ŅŅÐ―: ÐŅŅКÐļ 168 Â― ÐŋŅÂŧ Ðļ ÂŦ1836-ÐģÐū ÐÐŧКŅÐ―: ÐÐēÐī Ð: ÐŅОŅŅ:Âŧ. Ðа ŅаÐŋŅаŅ ŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ŅŅŅŅ ŅаОÐļÐŧÐļÐļ Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКÐūÐē заÐēÐūÐīа ÐŅŅÐĩÐ―ÐĩÐēа I, ÐŅОŅŅŅÐūÐ―Ðģа, ÐĪŅÐŧÐŧÐūÐ―Ð°, ÐĪÐĩÐŧŅÐšÐ―ÐĩŅа Ðļ ÐĩÐģÐū ÐŋÐūОÐūŅÐ―ÐļКа ÐŋÐūÐīÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа ÐÐģÐūŅÐūÐēа.

Ðа Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ОÐūÐīÐĩÐŧŅŅ Ð―Ð° ŅÐūŅÐĩÐŧÐļ ÐūÐąÐūÐ·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ð° ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķÐ―ÐūŅŅŅ ÐŋŅŅКÐļ: ÂŦО.а.Âŧ (ОÐūŅŅКаŅ) ÐļÐŧÐļ ÂŦŅ.а.Âŧ (ŅŅŅ ÐūÐŋŅŅÐ―Ð°Ņ). ÐĄŅÐĩÐīÐļ ŅŅŅ ÐūÐŋŅŅÐ―ŅŅ ÐļОÐĩŅŅŅŅ ОÐūÐīÐĩÐŧÐļ КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐ―ŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ 12, 18 (ŅÐļŅ. 4.4) Ðļ 24-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ Ðļ 1 Ðļ 3-ÐŋŅÐīÐūÐēŅŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа 1847 Ðģ.; 30-ŅŅÐ―ŅÐūÐēÐūÐđ ÂŦÐąÐĩŅÐĩÐģÐūÐēÐūÐđÂŧ ÐŋŅŅКÐļ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа 1858 Ðģ. (ŅÐļŅ. 4.3). ÐĄŅÐĩÐīÐļ ОÐūŅŅКÐļŅ â 18, 24 (ŅÐļŅ. 4.1), 30, 36, 48-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅÐĩ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа 1847 Ðļ 1858 ÐģÐģ. ÐÐūÐŧÐĩÐĩ 20 ОÐūÐīÐĩÐŧÐĩÐđ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅŅŅ ŅÐūÐąÐūÐđ заÐģÐūŅÐūÐēКÐļ ОÐūÐīÐĩÐŧÐĩÐđ ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ. ÐĢ Ð―ÐļŅ Ð―Ðĩ ÐŋŅÐūŅÐēÐĩŅÐŧÐĩÐ― ÐšÐ°Ð―Ð°Ðŧ ŅŅÐēÐūÐŧа, ÐļОÐĩŅŅŅŅ ÂŦÐ―Ð°ÐŋÐŧŅÐēŅÂŧ Ðē ÐīŅÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅаŅŅÐļ Ðļ Ð―Ðĩ ÐūŅŅÐĩÐ·Ð°Ð― ÂŦŅ ÐēÐūŅŅÐūÐēÐļКÂŧ Ðē КазÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅаŅŅÐļ. ÐĄŅÐĩÐīÐļ Ð―ÐļŅ ÐĩŅŅŅ ОÐūÐīÐĩÐŧÐļ ÐģаŅÐąÐļŅ (ÐĩÐīÐļÐ―ÐūŅÐūÐģÐūÐē), КаŅŅÐūÐ―Ð°Ðī Ðļ ОÐūŅŅÐļŅ (ŅÐļŅ. 5).

Ð ÐļŅ. 5. ÐаÐģÐūŅÐūÐēКÐļ ОÐūÐīÐĩÐŧÐĩÐđ ÐŋŅŅÐĩК

Ð Ð°ÐąÐūŅа Ð―Ð°Ðī ОаКÐĩŅаОÐļ Ðļ ОÐūÐīÐĩÐŧŅОÐļ, ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ð―ŅОÐļ Ņ ÐļŅŅÐūŅÐļÐĩÐđ ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐūÐģÐū заÐēÐūÐīа, ŅаКÐķÐĩ КаК Ðļ Ð―Ð°Ðī ÐļŅŅÐūŅÐļÐĩÐđ ŅаОÐūÐģÐū заÐēÐūÐīа, ÐąŅÐīÐĩŅ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ―Ð°. ÐÐīÐ―Ð° Ðļз ŅаКÐļŅ ŅŅŅÐ°Ð―ÐļŅ â ÂŦÐŅŅКÐļ ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐūÐģÐū заÐēÐūÐīа Ð―Ð° КÐūŅÐ°ÐąÐŧŅŅ ЧÐĩŅÐ―ÐūОÐūŅŅКÐūÐģÐū Ðļ ÐаÐŧŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ŅÐŧÐūŅÐūÐēÂŧ Ðļ ÂŦÐŅÐļÐĩзÐī Ðē ÐÐĩŅŅÐūзаÐēÐūÐīŅК ÐīÐŧŅ ÐŋŅÐļÐĩОКÐļ ÐŋŅŅÐĩК ÐīÐŧŅ ЧÐĩŅÐ―ÐūОÐūŅŅКÐūÐģÐū ŅÐŧÐūŅа ÐÐļŅ аÐļÐŧа ÐÐĩŅŅÐūÐēÐļŅа ÐазаŅÐĩÐēаÂŧ.

1 ÐÐĩŅÐžÐ°Ð― Ð. ÐÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐÐūÐ―ŅÐĩзÐĩŅŅКÐūÐģÐū Ðļ ÐÐĩŅŅÐūзаÐēÐūÐīŅКÐūÐģÐū заÐēÐūÐīÐūÐē Ðļ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļОÐūÐģÐū ÐŋŅÐļ ÐūÐ―ŅŅ ÐŧÐļŅŅŅ ÐŋŅŅÐĩК Ðļ ŅÐ―Ð°ŅŅÐīÐūÐē. ÐĄÐÐą., 1803.

2 ÐаОÐĩÐ―ŅКÐļÐđ Ð. ÐŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐŋŅÐūŅÐĩŅŅ Ð―Ð° Ðą. ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐūО ÐŋŅŅÐĩŅÐ―ÐūО заÐēÐūÐīÐĩ (Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XVIII â Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XIX ÐēÐē.) // ÐаŅÐĩÐŧÐū-ÐŅŅÐžÐ°Ð―ŅКÐļÐđ КŅаÐđ. 1930. â 11â 12. ÐĄ. 36.

3 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 37.

4 ÐÐēÐ°Ð― ÐÐ―ÐļŅÐļОÐūÐēÐļŅ ÐĒŅÐļÐŋÐĩŅКÐļÐđ Ðē 1827â1829 ÐģÐģ. ŅÐļŅÐŧÐļÐŧŅŅ ŅÐ°ÐąÐūŅÐ―ÐļКÐūО, а заŅÐĩО ŅŅÐūÐŧŅŅÐūО Ðē ОаŅÐļÐ―Ð―ÐūО ŅÐĩŅ Ðĩ (ÐÐ Ð Ð. ÐĪ. 37. ÐÐŋ. 1. Ð. 27/292. Ð. 27). ÐÐūзОÐūÐķÐ―Ðū, ÐēÐū ÐēŅÐĩОŅ ŅÐēÐūÐĩÐđ ÐŋÐūÐĩзÐīКÐļ ÐīÐŧŅ ÐūÐąÐ·ÐūŅа ÐÐŧÐūÐ―ÐĩŅКÐļŅ заÐēÐūÐīÐūÐē Ðē 1835 Ðģ. Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļК ÐĻŅÐ°ÐąÐ° ÐÐūŅÐŋŅŅа ÐģÐūŅÐ―ŅŅ ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐūÐē Ð.Ð. ЧÐĩÐēКÐļÐ― заОÐĩŅÐļÐŧ Ð. ÐĒŅÐļÐŋÐĩŅКÐūÐģÐū Ðļ ÐūŅÐŋŅаÐēÐļÐŧ ÐĩÐģÐū Ð―Ð° ŅŅÐĩÐąŅ Ðē ÐÐūŅÐ―ŅŅ ÐĒÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКŅŅ ŅКÐūÐŧŅ Ðē ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģÐĩ. ÐКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅŅÐĩÐąŅ ŅÐūÐēÐŋаÐŧÐū Ņ ŅŅŅÐĩÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐģÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅОа ÐŋŅÐļ ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēŅКÐūО заÐēÐūÐīÐĩ, Ðļ ÐĒŅÐļÐŋÐĩŅКÐļÐđ ÐąŅÐŧ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐ―Ð°ŅаÐŧŅÐ―Ðū ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ― Ðē ŅÐĩŅ ÐīÐŧŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ОÐūÐīÐĩÐŧÐĩÐđ ÐīÐŧŅ ОŅзÐĩŅОа.

5 ÐаОÐĩÐ―ŅКÐļÐđ Ð. ÐŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐŋŅÐūŅÐĩŅŅâĶ ÐĄ. 38.

6 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 39.

7 ÐÐ Ð Ð. ÐĪ. 37. ÐÐŋ. 2. Ð. 68/554. Ð. 40â41.

8 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐÐŋ. 30. Ð. 27/289. Ð. 6.

9 ÐŅŅÐĩŅÐĩŅŅÐēiÐĩ ÐÐģÐū ÐОÐŋÐĩŅаŅÐūŅŅКаÐģÐū ÐŅŅÐūŅÐĩŅŅÐēа ÐģÐūŅŅÐīаŅŅ ÐēÐĩÐŧÐļКаÐģÐū ÐšÐ―ŅзŅ ÐÐūÐ―ŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐ―Ð° ÐÐļКÐūÐŧаÐĩÐēÐļŅа ÐŋÐū ÐÐŧÐūÐ―ÐĩŅКÐūÐđ ÐģŅÐąÐĩŅÐ―iÐļ ÐēŅ 1844 ÐģÐūÐīŅ. ÐŅÐŋŅŅКŅ II. ÐĄ. 7â9. Ð ÐēŅŅÐūŅаÐđŅÐļŅ Ņ ÐŋÐūŅŅŅÐĩÐ―iŅŅ Ņ ÐÐŧÐūÐ―ÐĩŅКÐūÐđ ÐģŅÐąÐĩŅÐ―iÐļ ÐÐēÐģŅŅŅŅÐđŅÐļОÐļ ÐŅÐūÐąÐ°ÐžÐļ Ðē XIX ŅŅÐūÐŧÐĩŅiÐļ. ÐŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКiÐđ ŅÐąÐūŅÐ―ÐļКŅ. ÐзÐīÐ°Ð―iÐĩ ÐÐŧÐūÐ―ÐĩŅКаÐģÐū ÐŅÐąÐĩŅÐ―ŅКаÐģÐū ÐĄŅаŅÐļŅŅÐļŅÐĩŅКаÐģÐū ÐÐūОÐļŅÐĩŅа ÐŋÐūÐī ŅÐĩÐīаКŅiÐĩŅ Ð. ЧÐŧÐĩÐ―Ð°-ÐĄÐĩКŅÐĩŅаŅŅ Ð. ÐÐēÐ°Ð―ÐūÐēа. ÐÐĩŅŅÐūзаÐēÐūÐīŅКŅ. ÐÐļÐąÐŧÐļÐūŅÐĩКа ÐаŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ Ð ÐĩŅÐŋŅÐąÐŧÐļКÐļ ÐаŅÐĩÐŧÐļŅ. â 939.

10 ÐÐ Ð Ð. ÐĪ. 38. ÐÐŋ. 2. Ð. 10/98.

11 ÐĻÐļŅÐūКÐūŅаÐī Ð.Ð. ÐÐ―ŅÐļКÐŧÐūÐŋÐĩÐīÐļŅ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ. / ÐÐūÐī ÐūÐąŅÐĩÐđ ŅÐĩÐīаКŅÐļÐĩÐđ Ð.Ð. ÐĒаŅаŅа. ÐÐļÐ―ŅК, 2000. ÐĄ. 96.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ